感情タグBEST3

Posted by ブクログ

全体的に仄暗く、あの世とこの世の境目が曖昧な冥い短編集。各話でそれぞれ何度も印象付けるようにループする風景や心象の描写。それが一層ふわふわとした現実だが現実でない境目をより不安定にさせているように思える。京極氏の死生観や幽霊観の私説も含まれているのでは。何にせよ、最後が曖昧な終わり方だからこそ、もやもやとしてじめっとした恐怖が後を引く。秀逸な一冊だった。

Posted by ブクログ

読んでとても 後を引くさびしいお話の集まり

余韻というか話の空間が絶妙

空地のおんなはちょっとむごすぎる・・・

庭のある家の 異次元感覚がとても好き

Posted by ブクログ

ふつうに、怖いはなしと思って読んでいたのに、

「記憶」は「今」の幽霊

「お話」になったら、それは「ほんとうのこと」の幽霊

もしかしたら想いは見えるのかもしれない、

気持ちなんて通じないけど、通じてほしいと願う、

人の想いは現世を変えることはできないけど、

ちゃんと届けば、彼方側は変えることができるんじゃないか。

なんで最後にこんなのいきなりぶっこんでくるんですか…

泣くところだった…

解説で、あがたさんが、ふたりの故郷、小樽が舞台なのでは?と書いている。

「過ぎた時は死んだ今」を彷彿させる町だ、と。

そういえば、

「庭のある家」とか「冬」とかは小樽の祖父母の家を想いながら読んだ。まあ、それは街のはなしじゃないけど…

再読するときは、小樽のまちを想像しながら読もう。

Posted by ブクログ

一番目のみ★4 白波に「どろぼう」とルビがアリ、白浪五人男を思い浮かべる。なるほどなるほど。ネット辞書を引いてみた。しら‐なみ【白波/白▽浪】 1 泡立って白く見える波。 2 《「後漢書」霊帝紀から。黄巾の乱の残党で、略奪をはたらいた白波賊(はくはぞく)を訓読みしたもの》盗賊。どろぼう。しらなみの【白波の】[枕]「白波」との関連から、「いちしろし」「よる」「かへる」などにかかる。「―いちしろく出でぬ人の知るべく」〈万・三〇二三〉しらなみもの【白浪物】盗賊を主人公とした歌舞伎・講談などの総称。「白浪五人男」など。幕末期に流行し、河竹黙阿弥はその代表的作者。白浪狂言。三国志にも出てくる黄巾党が語源とは。面白いことだ。

Posted by ブクログ

雰囲気は何となく綾辻さんの「深泥丘奇談」のような感じで、不思議な御話が沢山です。説明のつかないようなものが殆どで自分の中で色々と消化出来るところが個人的には好きです。

Posted by ブクログ

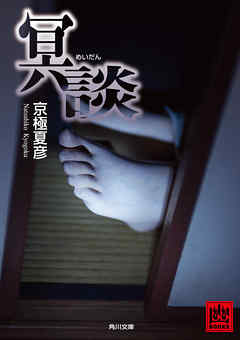

京極夏彦さんのホラー短編集、第1弾。

私はあまりホラーが好きではない。

ミステリと比べると、なんだか「いいっぱなし」みたいなところがあるんじゃないかと思ってしまうのだ。

ただ「怖い」という状況を作り、それがどういう過程でつくられたのか、とか、結局何があったのか、というところが無視される気がするからだ。

ただ、ミステリ作家とホラーというのは相性がいいらしく、ミステリ作家が書いたホラーもいくつも読んできた。それはそれで「好きな作家だからな」という感覚だった。

そしてこの本を手に取った。

なんか、いいんだよなぁ。

百鬼夜行シリーズでもわかるように、京極さんは昭和初期あたりの雰囲気を書くのがやたらとうまい。古くて寒い日本の家を少なからず知っている人間は、それに「怖い」という感覚を覚えるのは自然なことだろう。寒くて、薄ぼんやりと暗い。

そこに住む、普通の人間の「心」も怖い。

なんでもないような人間の深層にぐいぐい入り込んでそれを描き出すところが、またとても怖い。

結果、なんかホラーも楽しめちゃうなぁ、と思った一冊だった。

Posted by ブクログ

・京極夏彦「冥談」(角川文庫)巻 頭の一編、「庭のある家」のかなりは話し手とその友人小山内君との会話でできてゐる。「庭のある」小山内君の家での庭を見ながらの会話である。「何だね、 君が庭を観るなんて珍しいじゃないか」「そうかな。まあ、別に庭を愛でていた訳じゃあない云々」(8頁)と始まるこの会話、何といふこともない会話なのだ が、しかし読み進むに従つて違和感と言ふか、既視感、いや既読感と言ふか、そんなものを感じることになる。こんな会話を私は知つてゐる……どこかで聞いた ことがある……ではどこで? さう、どこでなのだらうと思ふ。結局、思ひついたのは、これは一昔前の小説によくある態の会話ではないかといふことである。 いや、一昔ではない。下つても戦前昭和期、たぶん本当はもつと古く、大正か、もしかしたら明治の作品の会話ではないか、そのやうに気づくのである。さうして読んでいくと、「祖父というのは(中略)御一新の際に幕軍に加わって最後まで抵抗し、官軍に捕縛されて斬首されたらしい。」(12頁)などといふ小山内君の言葉が出てくる。祖父が幕末の人で、その頃父が幼かつたらしいのならば、小山内君は明治の人であるに違ひない。だから、確かに先の頃の会話になる。これはそんな雰囲気を濃密に湛へた作品である。そんなのをさりげなく(ではなく、必死にかもしれないが)真似てしまふのはやはり京極である。私は何よりもまづ、そんなことに感心しまつた。おぬし、出来るなといふわけである。物語、いや2人の会話は更に庭から隣室の妹に移つていく。小山内君が頼みがあると言ふ。妹が死んだので医者を呼びに行かねばならぬから留守番をしてほしいと言ふのである。結局、留守番を引き受けて待つてゐると、なぜか妹が出てきて……2 人は無沙汰の挨拶をし、妹は夫の話を始める……かういふのは一種の幽霊話であらうか。ならば今風にはホラーのはずである。ところがそんな雰囲気はない。話し手はいぶかしく思ふものの、決して恐怖を感じることはない。「僕は余り驚かなかった。(原文改行)別にゆうれいには見えなかった。」(26頁)だから、 2人の会話は淡々と進む。この雰囲気で読ませる作品なのだと思つてゐると、最後に「一斉に。(原文改行)庭の椿が落ちた。(中略)小山内君も死んでしまったのだなあと、僕は思った。」(37頁)で物語は終はる。「僕は、帰れるのだろうか。(原文改行)この庭のある家から。」(同前)の最後がいかにも思はせぶりでそれらしい雰囲気である。好きとは言はぬまでも、決して私の嫌いな作品ではない。ただ、こんなのは京極ではないと思つてみたりする。「姑獲鳥の夏」 如き大作だけが京極ではないと言はれさうだが、やはり京極は大作なのである。ただ、その狭間にかくの如き短編が散在するのである。

・「冥談」所収作もまた、スタイルを異にするが、饒舌である。「凮の橋」は現代の物語であらう。語り手の女性が記憶の底に沈殿した橋を求める物語である。個人的にはこの方がおもしろい。しかし、ともに冥いと思ふ。くらい、暗いのである。これが主調音としてある。心象の暗さ、心象風景の暗さでもある。敢えて言へば幽冥である。それがその置かれた時代や町と共鳴してある。幽明界を異にするのではなく、幽明界を一にして幽冥たり得てゐるのが本書であらう。大作ではこんな芸当はできない。むしろこの方が京極の資質に近いのかもしれない。さう考へれば、あのまねごとの会話もまた正に京極なのであつた。 「もう戻れない、凮の橋。」(112頁)に倣つて、もう戻れない、冥談と京極が考へたかどうか。「幽談」もまた読まねばである。

Posted by ブクログ

なんだろうか。読み終えたあとのやけに浸透した感覚は。

あぁ、なるほど、と。

京極夏彦さんらしさが垣間見える作品。

語り手の性別は大方想像にお任せ?

「空き地のおんな」ゾッとした。

「柿」には狂気を感じた。

Posted by ブクログ

「幽談」と一緒に購入・・・するでしょ、並んでたら。モヤモヤする短編8つ。「幽談」同様、"日本的"な怖さを感じる1冊。ダイレクトに幽霊がひゅ~どろどろというのではなく、遠い昔の思い出にあるあれってもしかして・・・とか、なんか違う気がするといった、背筋がゾクッとする話。個人的には「凬の橋」と「柿」が、自分の記憶の中のことが実は違った意味を持ってたのでは・・・という恐ろしさがあり好き。時折出てくる、句読点を付けずに形容詞をまくしたてる表現は、怖さを助長させる。

Posted by ブクログ

幽談と併せて買って、こちらを後に読みました。

タイトルだけを見た時は幽談の方が魅力があるように感じたのだけれど、

蓋を開ければこちらの方が文章が胸に迫る。

幽談は怪異と登場人物の間に距離が感じられます。

『こわいもの』はあくまでもベッドの下にいる存在であったり、後ろから追いかけてくる

正体不明のものであって、それと自分との間の温度は決して温かみがあるわけでは

ありません。

なんとなく怖い、気持ちの悪いものたち。

一人称の語り口調で展開する文章が、不快さも混じえて気味悪く印象に残ります。

一方こちらの冥談は、こわいだけじゃない。

読んだ後に物悲しさがのこります。

大事なものが消えていってしまった後の、その消えた背中の居た場所を茫と

眺めているような。暗くて静かな、寂しい感じがします。

生の側にある者と、死の側に行ってしまった者との儚いあわいの時間。

幽談の話の多くは『もう会いたくない』感覚。

冥談の多くは『もう会えないんだなあ』という感覚。

気持ちがふわふわしている時に読むのがオススメです。

Posted by ブクログ

まず最初に全体を読み終わったの感想。

なんだか漱石の『夢十夜』に似ている。勿論、雰囲気が似ているだけなんだけど……。

『幽談』に比べると怖さは控えめ。どちらかと云うと幻想文学に近い印象。読んでいて映像が鮮明に浮かび上がる描写はやはり秀逸!

この人は泉鏡花に近いものを書くこともできる作家なのだなと感じいった。

Posted by ブクログ

「どうだろう。久し振りに来てくれたと云うのにこの有り様でね。屍と二人きりで留守番と云うのは気分の良いものじゃないだろうが、引き受けてくれるだろうか」

静かに冷や汗をかくような短編集。派手な怖さはないが、不気味なシチュエーションと語り口で凄く不安な感情になる。各章の終わり方のうまさがさすが京極先生の筆致だった。

Posted by ブクログ

あやふやな記憶についての物語が多く、ほとんどの話で、語り手のアイデンティティーに鬆が入っている。普通、この手の話はニューロティック・ホラーとか呼ばれる物語になるのだけれど、語り口やお話の構造はあくまでも怪談。そのギャップが面白いというか、読んでいてどこか宙吊りにされてしまうような感覚がある。「予感」あたりが恐かった。

Posted by ブクログ

現代怪談シリーズ第三弾。短編集。このシリーズの他の作品は一度は読んでいたんだけど今作は初読。どの話も不思議で奇妙でちょっと怖かったり厭な気持ちになったりする。でも、その不思議さが愛おしかったり奇妙さが愉快だったり、ちょっとした怖さにドキドキしたり厭な気持ちもユーモラスになったりする。そういったアンバランスさが面白くてまた読みたくなったりするんだろう。

Posted by ブクログ

すっきりしない。この本の要の部分なのだろうが、薄霧の中でもがいているような、後読感ですっきりしない。私より、頭のよい人用の本かもしれない。

Posted by ブクログ

読後のもやもや気分が晴れない感じはさすが京極さん。

でもなぜか読んでしまう。

最後の『先輩の話』はこれだけテイストが違って、びっくりしつつ、いい話でした。