感情タグBEST3

Posted by ブクログ

かなり穿った見方ではあるものの、食料自給率に対する考え方を改めさせられる、気づきを与えてくれる一冊でした。何事も鵜呑みにするのではなく、自ら一次情報にあたる大切さをひしひしと感じます。

Posted by ブクログ

まじかーーってなった。

自給率が高いイコール良いことだと思いこんでいたが全然逆。強いところは自分たちで作り、弱いところは外部の力を借りる。

そんな当たり前のことを日本はやらないようにしているのだと…

Posted by ブクログ

実は日本の農業の実力は高く、農林水産省の陰謀で過小評価されているだけですよと主張する一冊。

副題にある食糧自給率を例に出すと、

・日本の自給率はカロリーを基準にするため、野菜を作っても自給率はほとんど上がらない

・実際海外の国でカロリーベースの自給率を使用している国はほとんどない

・家庭菜園などで作られる作物は考慮されていないため、自給率が過小評価されている

・外食における食べ残しや、揚げ物に使用する油も必要カロリーとして考慮されているため、自給率が必要以上に低く見積もられている

等々問題だらけであることを暴露する。

ちなみにだが、筆者の履歴がかなり変わっており、カイロ大学でセム語(アラビア語などを含む北アフリカ・西アジアで使用されている言語の総称)を専攻したのち、ソニーガルフに就職したのち、日本で農業雑誌を発行するという、ぶっ飛んだものとなっている。

Posted by ブクログ

あちこちで指摘されているように、とにかくこの国の農業の時代遅れっぷりや、既得権守ろうぜ的な状況に一石も二石も三石も投じる一冊。

データを用いての理にかなった論説です。

付箋は18枚付きました。

Posted by ブクログ

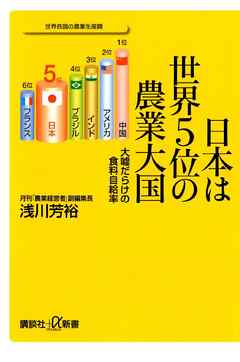

タイトルの日本の農業生産額「世界第5位」にまずは驚愕。。。

で、日本の主食である「米」に群がる農林水産省の役人、政治家など国民をあざ笑うかのような仕組みにも驚きというか怒りを覚える。

自給率向上政策の嘘、小麦の国家貿易の利益による莫大な特別会計...

その一方で、日本の農業を国家戦略として一大産業とすべき著者による私案も提示されており面白くも読めた。

Posted by ブクログ

多くの人に読んでもらいたいと思う本。

著者の言う黒字の農家にこそ補助金を出し市場原理を働かせる「黒字化優遇制度」が私も必要だと思う。農水省の自分達の仕事を守るための仕事なんて不要。日本は農業生産額約8兆円、世界第五位の農業大国。

確かに農家の数は減っているが、生産性が上がっており、生産量も上がっている。

弱くて守らなければならない農業ではなく、戦略的に海外に攻める農業という戦略に切換、農水省もマーケティング、検疫協定調整などバックアップする仕事に。

衰退政策ではなく成長戦略をそもそも食料危機が来る可能性はゼロに近い。食料供給量は人口増加ペースより高い水準で増えている。

Posted by ブクログ

日本の農業に力があると言っているだけでなく、農水省の食料自給率アップの政策に、自らの省益をまもろうという意図があることを明らかにしている。また、カロリーベースの自給率の分母には食品廃棄物も含まれており、生産額ベースの自給率が66%というのも目から鱗の思いであった。

最も読み応えがあったのは、農水省の政策(規制)を解説した2章と3章。減反政策をまもっているかどうかを確認するために何万人もの職員が水田を見回っていることや、小麦やバターの国家貿易、ミニマムアクセス米の管理、豚肉の差額関税などによって、特別会計の財源にしているとか、食糧安全保障を行わない場合の不安をあおっているという。農業生産者や国民を食い物にしているだけでなく、洗脳までしていることになる。

これに対して、アメリカ農務省が生産者や輸出業者が世界市場にアクセスしやすくするための戦略を立てて実行している例を紹介している。日本の内向きで、親分的な農水省の仕事ぶりとの違いに愕然とした。食料自給政策を完全否定しているイギリスとの違いともあわせて、日本の農業がおかれている哀れな状況に暗澹たる思いさえ感じた。

この問題に対して取り組む著者の真摯な姿勢が伝わってくるし、遠慮なく率直な主張を表明する態度にも感慨を受けた。これまで、食料安全保障は必要だろうと思っていた、自らの無知を恥じたことを含め、いろいろな意味で刺激の多い内容だった。

・厚生労働省による実際の摂取量は1904カロリーを分母にすれば、カロリーベースの自給率は54%(2008年)

・野菜の重量換算の自給率は80%以上。

・生産額ベースの自給率は66%(2007年)。

・自給率の発表は生産額ベースの方が早く、カロリーベースの自給率は牛肉・オレンジ交渉時代の1983年より始まった。

・日本の輸入促進予算22億円より自給率向上キャンペーン費48億円の方が多い。EU全体の輸出助成金は4000億円。

・国の減反政策に応じて転作した農家には、10アール当たり3万5000円以上が支給される。その累計は7兆円。

・日本のエンゲル係数は23%。高関税に守られたコメと政府の価格統制された小麦の値段が高いことが大きな要因。

・減反政策に従って田植えをしていないことを確認するために何万人の職員が水田を見て回ってきた。

Posted by ブクログ

農業に関してド素人の自分には、あまりにも衝撃的。1ページも目を離すことができない。自給率というもののデタラメさ、農水省による農業の統制経済化、天下りのためのいらない仕事の創出等々、年金未納問題発覚時の社会保険庁に匹敵するダメさ加減。経済政策、金融政策の場面でもおなじみの官僚の無謬性という、丸山眞男が半世紀前に論じたことがここでも顔をだし、おなじみのキャリア官僚の無能さが農業の現場ではアクセル全開だ。

年金問題の時に厚生族の議員達に対しても思ったけど、自民党の農水族という連中は、一体なにをやっていたのだろう。ここまで酷い状態を放置していたというのは連中のガバナンス能力が皆無であることを示している。

Posted by ブクログ

政府や農水省のプロパガンダとして掲げられることの多い、食料自給率はまさかの意味のない数値だったという、とんでもない暴露から始まる本作。

当たり前と言えば当たり前だが、国内産業保護のため、農作物に対して高い関税を掛けつつ、国内の農家を補助金漬けにする政策により、日本の農業は危機に瀕している。

資産管理と同じで、農作物の供給源も分散していることが望ましい=国内自給率を高めても安全とは言えない。

また自由貿易、自由競争を促進し、市場の原理を適用することで、生産性が高まっていくはずであるが、日本の農業は保護されすぎて鈍っている。

経済原理からすれば至極当たり前だが、なぜか農業に対してはノスタルジーなのか、思考停止になり、将来の食糧確保が不安だから!という謎ロジックで無茶苦茶な施策がまかり通っている。

自分の頭の中の既成概念を揺さぶられる良い本。

Posted by ブクログ

食料自給率の意味、農水省の思惑。

統計データから判断すること。

世界的な競争力をつけてうってでること。

日本の農家がいかに効率化された事業を遂行しているのか、より掘り下げたくなる。

Posted by ブクログ

・食料自給率という言葉のカラクリ

・政府の思惑

・天下りの構造

・農家の思考力を奪う補助金 税金のムダ遣い

・飼料米の仕組み

・バター利権

簡単にまとめると、農家は国に踊らされている。自ら考え自立した農家を目指そう!

農業には明るい未来がある!

という本。

遺伝子組換えや農薬についての議論はさほどしていないのが気になった。

やっぱり農業をナリワイにした、補助金ばかりあてにしない、安心安全あたりまえのプロの農家=百姓になりたいと感じた。

Posted by ブクログ

日本の農業について知りたくて読書。

農業についての常識と認識を覆す内容。説得力を持って書かれている印象。

海外に滞在していて、日本の農産物は人気があるが、非常に高い。ブランドだからと言えばそれまでだが、輸出産業として稼ぐ柱にするためにはもっと安くする必要があると思う。アジアを中心に日本食材を好むファンは年々増えているように感じる。

ドイツで米を探すとタイ米は見つかるが日本米は見つけられなかった。

1消費者として、勝手な意見を述べさせてもらえば、日本国内での米や小麦がもっと安くなれば、日本の食費も安くなるだろうし、外食産業にもプラスになり、生活の質向上につながるのではないかと思った。

本書に対する農水省や農協、農家などの反論、意見を知りたい。

読書時間:約1時間

Posted by ブクログ

食料自給率というものが殆ど日本の農政官僚の造語だと知っただけでも値打ちがあった。self sufficiencyをネットで調べればたちどころに分かるはずだったのだが。世界的にはエネルギーに関して使われる概念である。

Posted by ブクログ

読書録「日本は世界5位の農業大国」4

著者 浅川芳裕

出版 講談社

p78より引用

“このあまりにも不毛な仕事は、実際は何も

しなくても一般国民に直接的な不利益はもた

らさない。そのため、彼らは仕事などしなく

なるだろう。そして、暇すぎるがゆえに悪知

恵も生まれやすい。”

目次より抜粋引用

“農業大国日本の真実

国民を不幸にする自給率向上政策

すべては農水省の利益のために

こんなに強い日本農業

本当の食料安全保障とは何か”

農業関連誌を手がける著者による、日本の

農業の現状について書かれた一冊。

食料自給率についてから食料輸出入について

まで、日本農業のかかえる問題が資料やグラ

フを交えて書かれています。

上記の引用は、とある仕事についての一節。

小人閑居して不善を為す、といったところで

しょうか。詳しくは本書を読んで貰いたいと

ころです、頭がいいはずの人たちなので、も

っと忙しく働いてほしいと思います。

この本に書かれていることが全て本当かどう

かわかりませんが、テレビで大きく言われて

いるほど、日本の農業はひどい状況ではない

のかもしれませんね。

現状を打破するのは圧倒的な楽観主義であ

る、というセリフを、どこかの漫画で読んだ

気がします。気を楽に持って、前を向いて進

みたいものですね。

ーーーーー

Posted by ブクログ

日本は世界最大の食料輸入国ではなく、世界第二の生産国。

現実に即したカロリーベースでの自給率は56%(分母にはコンビニなど廃棄物も含むため自給率は低くなる)

減反は競争や工夫を殺いでいる。

日本の農業生産額

米1.8兆円、小麦290億、大豆240億、野菜2.3兆円、果樹7600億、花卉4000億。

農業成長には、市民農園の整備、農家に寄る作物別全国組合の設立、科学技術に立脚した農業ビジネス振興、輸出の促進、検疫体制の強化、若手農家の海外研修制度、海外農場の進出支援。

Posted by ブクログ

日本の農業についての知見を得られる本だが、同時に世に出ているデータを疑う姿勢を身につける本でもあった。ゆえに、この本だけを鵜呑みにせず、他の本も読んで自分なりの考えをもう少し持った方がいいと感じた一冊。

貿易の話やTPPの話を今後読み進めていけたらいいと思った

Posted by ブクログ

農水省のいうことを鵜呑みにして、今まで食料自給率の低さに危機感を覚えていた自分が恥ずかしい。

この本の主張を全部、受け入れるわけではないが、少なくとも今まで私のように食糧自給率の低さに不安を感じて、TPPに反対していた単純な人間は読むべきかも。

愕然とします。

Posted by ブクログ

無理やり仕事を作り出す農水省の実態をまとめた本。

統計や数字は正確に見える反面、簡単に粉飾できる...とは思っていましたが、自給率についてもそのような粉飾が隠されていたとは...全く意識していませんでした。

自給率、というか割合なんていうのは、下げたければ「分子を下げるか分母を増やすかすればよい」わけだそうです。そのからくりが載せられています。

また、「自給率が上がった」という記事の中身を見て、単に分母が減っていただけだとか...

また、自給率なんてものを意識しているのは日本だけ、ということにも振れられていました。それほど重要視すべきではない指標であるとのことです。

単に補助金を与えることがどれだけ日本の農業発展を阻害しているのか? そしてどうあるべきか? などがまとめられています。

日本の農業の実情を見て、考える本と共に、統計の嘘を見破る良いきっかけを与えてくれる本だと思いました。

Posted by ブクログ

「そんな食料自給率で大丈夫か?」「大丈夫だ、問題ない」内容に関しては肯けるもの多いが、数字の出所を示してないのが多いのがマイナス。論調荒くて視点が固まってる感もあるし。しかし勢いあって読みやすいので、農政を学ぶ入り口にはいいかも。

Posted by ブクログ

食糧自給率向上のために国民運動として取り組む、ということが、「食育基本法・前文」で謳われている。ところが、自給率向上について考えるとどうも疑問がわく。ご飯をあと一口多く食べることが、向上になるというが、、納豆も醤油も原料国産のものを買ってきて、野菜もお米も味噌もスーパーで買ってくるものもほとんど国産の現状で、ご飯をあと一口多く食べることが本当の答えなのか?

自給率はあくまでも数式によって出す数字であり、2008年に1%上がったのは、分母(輸入の量)が分子(国産)より大きく減ったために上がっていたというのを読んで、なるほどと思った。

他にも何故パンがこんなに高くなったか、何故農家は皆赤字なのかなど、色々疑問に思っていたことについて書かれていて参考になった。

Posted by ブクログ

某省と某政党への強烈なバッシングがあちこちに散りばめられた一冊。

だが、考え方は悪くないどころか、むしろ現実を見て物を言っているだけこちらの方が良いかもしれない。

大事なのは、データの示し方と、そのデータを基に、何を求めるのか。

それがネガティブな結果しか産まないならば、そこにもう意味は無い。

自給率も含め、今は日本の農政の転換期。

一つ、根本から考え直しても良いのではなかろうか。

Posted by ブクログ

内容には頷く所が多いのですが、例えば、"自給率を計算している国も日本だけだ。韓国が日本の真似をして計算しているが"P38のように、著者の文章の正確性を疑わざるを得ないような所も散見されます

いい事を言ってるだけに残念です

Posted by ブクログ

日本が農業大国であることがわかった。自給率向上政策は農水省が儲けるためで、国民や農家にとってプラスにならない。カロリーベース自給率自体、数字のカラクリみたいなもので、実質の生産高や量を反映していない。自体減反や補助金は農家衰退につながる。農業も立派なビジネスなのだ。

Posted by ブクログ

食料自給率が4割しかないことを問題だと思っていたが、それはカロリーベースでのことで、生産高(重量)ベースではすでに6割を越えているそうだ。農政には問題が多いと聞いていたが、ここに書かれていることが真実なら、国民に嘘をついて農業従事者の成長と創造を阻害していることになる。筆者は、農政が変われば、日本の農業は国際的に十分競争力があると主張する。日本の美味しい農産物が、世界で重宝がられる日を見たいものだ。

Posted by ブクログ

勉強にはなった。こういう視点もあるのかという面白さもあった。でも、旦那が「この作者は変人だから」という意味もわかった。データがあるようでない気もする。批判するために批判しているという感じで、論理に信頼と奥行きを感じられない。ん〜・・・いまいち。

Posted by ブクログ

これを鵜呑みにいいものだろうか。

農林水産省(以下、農水省)のイメージがかなり変わるな。

日本の自給率は低いとかなり言われているは実はそんなことはない!というのがこの新書の出だし。

自給率は消費したカロリーベースで計算されている。消費というのは食べたものだけではなく。飲食店などで余って捨てられたものも含まれる。

また、牛とか豚などの飼育に使用される餌も含まれてしまうらしい。

これでは農水省は仕事増やすために、国民に危機感を与えているといっている。

農家の減少も気にすることが無いようにも書かれている。

確かに農家は減っているが、近年農作物の生産性は向上しており、生産率は上向きだと。

この本を読んで農水省に違和感を感じたのは政策「農業者戸別所得補償制度」。

国の政策の則って生産した結果、赤字になった場合にはその分を補償するという制度(もちろん、税金で)。

それだと、頑張っていいものを作って黒字にした農家との差別が生じるようにも思える。頑張らなくても国からお金をもらえるのだから。

それに農家の所得も意外に一般業種と変わらないとの調査結果にも驚く。農家でも年収3000万を超えることもあるような。一流企業の役員ほどか?

でも、実際に地方などでは儲かっていない農家もある。

この本の調査結果とは地方とは合わないのだろうか。