感情タグBEST3

Posted by ブクログ

いるけどいない。お化けの存在意義を論理的に解釈する小説も珍しい。講釈師のような語り口に現代的な描写が相まって、創作落語でも聞いているような気分になった。およそお化けらしからぬ言動で、達磨先生を困らせたり呆れさせたりしている豆腐小僧を見ていると、つくづく馬鹿な子ほどかわいいと思う。自我がある以上、消えると言われたら怖いよね。理屈じゃない。愛すべきお馬鹿さんが送る怒涛の二日間を大団円まで楽しめた。

Posted by ブクログ

文庫版が出たのと映画化したのに向けて、再読。これで読んだのは二度目になり、結末も分かっているのだがやはり面白かった。語り口調と、妖怪化け物についての蘊蓄のような説明が丁寧なのが良かった。豆腐小僧と達磨先生の禅問答のような掛け合いは面白くて好き。物も二つとして覚えられない豆腐小僧が、最後に頭を働かせて最後の混乱をおさめたのは感動した。相変わらず京極ワールドは素晴らしい。

Posted by ブクログ

豆腐小僧を主人公とする面白おかしい話の中に、妖怪論が現れてくるという不思議な本。話としては割と馬鹿馬鹿しい類なのだが結構笑える。妖怪初心者にもわかりやすく、様々な妖怪について説明してくれる。京極流妖怪理論(?)を理解するには一番適した本かもしれない。ラストにかけての盛り上がりなど、『虚実妖怪百物語』にも近い部分があるとも思った。とても面白く、非常にオススメできる。次巻も読まねば。

Posted by ブクログ

妖怪とは何か。がわかる本。

この本の魅力は、達磨先生による京極節妖怪解説もさることながら、豆腐小僧をはじめ、妖怪たちがコミカルで、愛らしいところである。

また、現代から見た語りがテンポよく洒落ていて、筆者の言の葉を操る力を改めて感じる。阿呆加減を表現する言葉が、こんなにたくさんあるとは思わなかった(笑)。

そして、当然のように、この厚さにも関わらず、頁をまたぐ文章は存在しない。

理屈のある妖怪たちに出会うたびに、豆腐も持っているだけで何の意味もない豆腐小僧の概念について、様々な妄想を膨らませる。

最後の見せ場では、豆腐小僧を応援する自分がいた。

狸、狐の妖怪について、格式の違いや、古い日本の神様がでてきて(漢字も読めない)、なかなか頭に入ってこない。もっと日本の宗教史、文化史にくわしいければ、より楽しめたに違いない。

この本のおかげで、科学に淘汰され、忘れられた妖怪たちをたくさん感得できた。

袖引きはいつ、私の袖を引いてくれるのだろう。

豆腐小僧は、今日も私のデスクの脇にちょこんと立っている。

「訳の解らぬ怖いモノを、畏怖心、嫌悪感、不快感を細分化し、更に様々な解釈を加え、それぞれに規定して、爪を抜き牙を抜いて飼い馴らし、最後には笑い物にしてしまう-その笑いモノこそが我等妖怪なのだ」

Posted by ブクログ

妖怪とはどんな存在か?という妖怪論で小説を書いたらこうなる

妖怪は居ないけど、居る。存在しないから存在する。そんな逆説的な発想のはなし。

主人公を豆腐小僧にしたのは秀逸

そしてアニメ化か・・・

ルー・ガルーみたいにならないことを祈る

Posted by ブクログ

表紙は元のヤツのほうが好き。

にしても、豆腐小僧が愛くるし過ぎる。

豆腐小僧が人前に姿をあらわすシーンで、鳥肌がたった。

ストーリー展開及び、語り口調に騙されるなかれ。

結構深い考察といつもながらの蘊蓄にあふれた作品。

わし、こんなんが読みたかってんや。

Posted by ブクログ

豆腐小僧という妖怪を初めて知ったー妖怪を初めて知った一冊でした。

妖怪観も大きく変わった、といいますか。

妖怪とは何か、ぼんやりしていたものがはっきりと定義付けられた気がします。

妖怪好きにはオススメの一冊でした。

Posted by ブクログ

文庫本かで再読。久しぶりに読んだが、相変わらず面白い。いつもは人間側から妖怪を講釈する京極本が、妖怪側を主体として、自らの定義と限界を滑稽達磨を狂言回しとして語る。人が語る主観よりも、妖怪側の主観の方が何故か説得力があり、京極堂の説明よりも、非常に分かりやすい。なぜなら、不思議なことなど何もないのがという観点から説くのが京極堂で、不思議なものがあるのはあるとして、どうしてあるのかという観点から説くのが滑稽達磨だからだ。人が観察しない限り消えてしまう妖怪は、ある意味、量子力学的な最新物理学的な解釈となっている。では人間に認知されなくても存する豆腐小僧とは何か。最後まで、この解答は説明されない。久しぶりに読んで忘れていたのだが、そもそも、これは振り出しだったので、続きを期待するが、妖怪について語りつくされた感があるので、次が続くとして、どう展開させるのか、非常に楽しみ。それにしても、鳥頭の豆腐小僧が最後の最後に化けたのだが、続くのであれば、また鳥頭のままで登場していただくことを切に願う。未読の方にはお勧めです。

Posted by ブクログ

江戸の町の一件のあばら家に出現した妖怪の豆腐小僧が、

自分が何者であるのか理解できない豆腐小僧は、鳴家(やなり)や死に神などの妖怪に出会い、やがて妖怪とは怪異を理解しようとする人間の想念がかたちをとった存在であるということを学んでいきます。そんな豆腐小僧が、みずからのアイデンティティをさがし求めて、博識の達磨や妖艶な化け猫の三毛姐さん、田舎の妖怪である袖引き小僧などの妖怪たちとともに珍道中をくり広げます。やがて妖怪一行は、妖怪を信じる村人たちの蒙を啓こうとする儒学者の室井了軒によって、村の怪異が消滅の危機に瀕していることを知ります。そこに攘夷派の浪士たちも乗り込んできて、最後は豆腐小僧をはじめ妖怪たちの大集合となります。

講談めかした語り口で、妖怪についての著者の理論がわかりやすく解き明かされつつ、物語が進められており、たのしんで読むことができました。ただ最後の大団円のシーンは、舞台や映像作品では見栄えがする展開だと思いますが、文章で逐一説明されるとすこしもたもたしているような印象を受けてしまいました。

Posted by ブクログ

色んな妖怪が出てくるコメディではありながらも、妖怪とは、生死とは、恐怖とは、の考察がどんどん深まっていく。

京極先生のコメディではいつも主人公格がボロクソにこき下ろされるのはなぜなんだ。見開きに1回は馬鹿って書いてる気がする。

Posted by ブクログ

説明回、って感じ?

達磨さんは豆腐小僧に説明しているようで、私達に説明しているのだー。

構造もキャラクターも馬鹿馬鹿しいんだけど、そもそも妖怪は馬鹿馬鹿しいものなので。

豆腐小僧は可愛いなあっていう、ただそれだけ。

そう言えば映画になったね‥見に行ったよ‥。

京極さんが豆腐小僧に掛ける謎の熱い思いが感じられて、良きかな。

Posted by ブクログ

京極夏彦作品の中ではわりと読みやすいものだと思う。豆腐小僧という妖怪の視点から妖怪とは何なのか、妖怪についての指南書のようなものだと思う。語り口はコミカルな場面も多くすらすら読めるものだった。

Posted by ブクログ

序盤で二度ほど過去に挫折してましたが、やっと読破しました。

序盤は本当に慣れない書き方や説明が読みづらくて辛かったのですが、達磨先生や三毛姐さんなんかが出てくるあたりからは登場キャラも増えて、ストーリーも進んでいくのでだいぶ面白くなりました。

終盤のドタバタ劇の百鬼夜行はぐんぐん読めて楽しめました。

妖怪たちがとにかく愛おしかった。

特に豆腐小僧が可愛くて可愛くて!

続編もまた今度読みたいな。

Posted by ブクログ

何にもわからない豆腐小僧のおかげで、いろいろ噛み砕いて説明してあるのでわかりやすかったです。

概念か~。いやその通りなんだけど、なんとも。

最後のわちゃわちゃ大騒ぎが面白かったです。

Posted by ブクログ

ミステリとかじゃないけど、大分好き。

小僧はずっと可愛いし、しっかり成長するし、脇を固める妖怪たちの愛らしさまたまらない。

妖怪というとおどろおどろしいけど、人情味溢れるやり取りがよい。

講談調、浪曲調の語りもリズムが良く、登場人物の語り口も、同じくよいリズムになっている。最後の豆腐小僧の語りは最高。

妖怪論も、理解出来るレベルで面白い。

久しぶりに、単純に心地よい本読んだ。

Posted by ブクログ

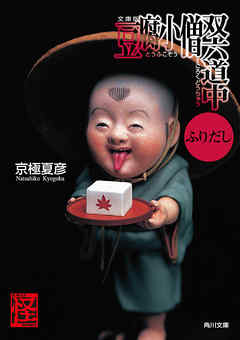

私が読んだのは表紙が張子?の豆腐小僧なバージョン。初めて見たときはこの張子、結構気色悪いと感じたのだけど、読んでいるうちにだんだんかわいく見えてくるから不思議。アニメ映画のようなかわいいキャラデザもいいけど、私の脳内の豆腐小僧は始終こっちの張子風な顔をしていた。

相変わらず薀蓄満載で分厚い本だけど、京極夏彦はテンポのよい文体とムダに改行が多い(失礼)ので見た目ほど長さを感じない。妖怪の入門書としても楽しく読めた。

豆腐小僧みたいに、誰かの創作したキャラクターが、別の誰かに感得されることによって、居ないけど居ることになってるのを想像して、だいぶ楽しくなった。

Posted by ブクログ

もう豆腐小僧がバカで、可愛くて可愛くて!

ツッコミも分かりやすく、ウィンドウズやら、マックやら、いろどりみどり!

電車で読んでて、こらえきれずにニヤリ笑いをもらしてしまった。

妖怪とはなにかが詳しくわかるうんちく小説の面もあって、読んで良かったと思った。ちょっと長かったけど。。

Posted by ブクログ

もうずいぶん前に買って、ようやく読んだ。

おもしろい!

前半やや冗長な感じもなくはないが、一気に読める。

物の怪は、先人たちの知恵の結晶。

その解釈のしかたが、とても納得がいった。

妖怪や幽霊は、平安時代や江戸時代には

存在していたらしいのに、

どうして現在は存在しないのだろうと、

ずっと不思議でたまらなかったから。

そして、物の怪が消えたことと現代の問題点が

関連していそうな含みも、腑に落ちた。

Posted by ブクログ

久々の京極夏彦。妖怪好きは薦めなくても読むと思うので、この本は妖怪なんか”いない”という人にオススメします。

十数年前のベストセラーにソフィーの世界というファンタジー小説仕立ての哲学入門がありましたが、あれに近い感じで(内容はほとんど忘れた)、妖怪とは何かということを京極節で語る妖怪入門小説。

映像的な空想妄想を掻きたてられるエンターテイメントとしても良作だと思います。

Posted by ブクログ

面白かったです! まるで落語のような地の文の語りやツッコミがテンポよく、とっても楽しい。豆腐小僧や袖引き小僧、達磨先生のキャラクターも愛らしいですし、ヤマ場の盛り上がりも良かったです。何より、認識から発生する妖怪の存在や理屈が興味深い。やたらと長い蘊蓄も、京極夏彦らしい感じでありながら今作では読みやすかったです。

Posted by ブクログ

概念としての妖怪がわっちゃかわっちゃかしているお話。なかなか理論的なので頭を使いながら読みましたが京極さんらしい発想で面白かったです。袖引きちゃん可愛い!

妖怪とは何ぞや…から、恐怖そのものや日本人の心について考え直すことができました。妖怪っていいな~。

Posted by ブクログ

2010/10/24 アミーゴ書店Blumer神戸店にて購入。

2016/4/4〜4/13

6年ものの積読本。豆腐小僧シリーズ第一弾。

浅学にも豆腐小僧という妖怪は知らなかったが、魅力的なキャラクターに

仕上げてきたなぁ。読めば自然と妖怪や幽霊の概念について詳しくなれるのも良い。続編も楽しみだ。

Posted by ブクログ

なんとも可笑しい本でした。

講談のような語り口で、もみじ豆腐を乗せたお盆を持つだけの妖怪、豆腐小僧の自分探しの旅をつづる。

次々と出会う妖怪たちが、妖怪とは何なのかを語るんだけど、これが何とも論理的、かつ現実的w

妖怪とは見ている側の主観なんだよ!みたいな感じで、ちょっとボケっとしてる豆腐小僧に教授していく。これがおっかしいんだよねーw

最後はまるで歌舞伎でも観ているかのような大立ち回りありの、まるで見得を切るようなシーンまで。

新たなる冒険の始まりを感じさせる終わり方で、なんとも面白い、そう、面白い本でした。(図)

Posted by ブクログ

「おやすみ」を先に読んでしまったので

こっちを慌てて(笑)

豆腐を持った小僧の妖怪「豆腐小僧」のおはなし

長いし、薀蓄も多いけど、「おやすみ」よりは読みやすい感じ。

ラストの人と妖怪、大集結の大騒ぎ!ってところは

なるほど、アニメ化のほうが楽しそうだな~。

Posted by ブクログ

84

豆腐を持った豆腐小僧

きっかけは映画化された本作のCMがあまりのインパクトだったからだろう、映画本作を見た訳でもないのに、強烈に記憶に残っていた

何よりも豆腐小僧

なんてバカ面

きっとこんなバカ面の主人公なんだから、少年少女向けの作品かと思いきや、なんのなんの

これまた本格的な妖怪小説なのであります

さすが京極作品、クオリティおそるべし

Posted by ブクログ

裏表紙に「妖怪入門としても必読の」とあるが、

ストーリーと妖怪解説の割合が5:5くらいな感が…。

てかこれ、小説の形を借りた論文じゃね?

小説として読むなら、他の京極本に比べ、ストーリー性の薄さにやや不満。

Posted by ブクログ

”豆腐小僧双六道中ふりだし”京極夏彦著 角川文庫(2010/10発売)

(2003年講談社単行本の文庫版。解説:市川染五郎。)

・・・豆腐を持っているだけの妖怪、豆腐小僧が己の存在理由を求めて旅立つ!

・・・というようならあらすじですが、堅苦しい感じは一切なく、

愛くるしい(ゆるキャラ?)豆腐小僧が達磨や袖引き小僧等の妖怪と楽しくわいわい進む微笑ましい話。

存在うんぬんについては妖怪論である同著者の”妖怪の理 妖怪の檻”を小説にしたようなイメージでした。

(発行は”妖怪の理~”が先。)

後半は人間同士のいざこざに巻き込まれますが、

”存在しないのに存在する”妖怪の特性、また、絵巻物出身である豆腐小僧の出自がうまく絡み合っての大団円。

なかなかに楽しい一冊でした。

・・・表紙はちょっと怖くも見える人形から、現代を舞台にしたアニメ映画の際のキャラクタに変更になっているようですね。

今のキャラクタの方がらしくて良いですね。

Posted by ブクログ

妖怪大戦争ほど過激で劇的な物語ではなく、涙するほどの人情話でもない。ただなんとなく豆腐小僧が湧いて出て、周囲の状況に流され流され取りとめもなくこのお語は続く。

Posted by ブクログ

読んでるあいだは、豆腐小僧のおっちょこちょいぶりに、ほのぼのできた。寝る前のよい入眠剤になりました。

内容は、

妖怪は人が感得しているから存在している、ということ。

妖怪は自然現象や人のまわりにおこるうまく説明できない事象の説明であるということ。

ただし、豆腐小僧は江戸時代からキャラクターとして存在したということ。

(鬼太郎の先駆けか!)

また、京極夏彦おなじみの邪魑や姑獲鳥や魍魎やらがでてきた

構成は、妖怪うんちくにはいると1ページとかながながのべるのは健在

読み飛ばしたくなる気持ちを抑えて、長ったらしい文章を読み込んだ

寝る前、入浴時にちょこちょこ読んで1、2週間かかった

市川染太郎のあとがきがなかなかよかった。