感情タグBEST3

Posted by ブクログ

(内容)トイレには屋根がなく、窓は三重窓。冬には、気温が-50℃まで下がるので、釣った魚は10秒でコチコチに凍ってしまう-。世界でもっとも寒い土地であるシベリア。ロシア語通訳者として、真冬の横断取材に同行した著者は、鋭い観察眼とユニークな視点で様々なオドロキを発見していく。取材に参加した山本皓一と椎名誠による写真と解説もたっぷり収められた、親子で楽しめるレポート。米原万里の幻の処女作、待望の文庫化。

『あなたもブックトーク』京都ブックトークにて紹介:

「地球上でもっとも寒いといわれるのがロシアのヤクーツク市です。『マイナス50℃の世界』の著者は1948年最も寒い季節、12月から2月にかけてここを取材しました。12月の平均気温はマイナス50℃。取材の後に4月2日付で現地から届いた手紙にはこう書いてありました。<こちらはもうすっかり暖かくなりました。外の気温はマイナス21度。暑いほどです。>

・・えーっ と驚きの声。

マイナス40度になると人や動物の吐く息、車の排気ガス、工場の煙も凍って霧になるのです。・・・同じ地球の上にこんなところがあるのです。」(p.26 千原和美さん 対象小学校6年生)

Posted by ブクログ

椎名誠は自伝的小説や探検記など次々に出す人気作家で私自身も週刊誌の連載エッセイを楽しみにしていたほどの大ファンだったので大黒屋光太夫『おろしや国粋夢譚』の存在はリアルタイムで見ていたはずだが、その時の通訳が米原万里さんだったことはなぜかすっかり記憶から抜けていた。世界一寒い国ヤクート自治共和国(現サハ共和国)をこども向けに紹介した1〜4章はイラストも楽しく、取材の経緯や裏話の5章まで米原さんの言葉で綴られる当地の暮らしは驚きの連続。写真集としても美しく椎名さんの解説が嬉しい。

Posted by ブクログ

とっても面白かったです!

地球上で、一番寒いのは北極じゃなかったんですね。

永久凍土の上の層が夏になると溶けるせいで、家は傾いてしまうんですね。

マイナス50℃の世界では、スケートって出来なくて、チェーン無しでもスリップしないんですね。。

摩擦熱ごときでは氷は溶けない。。

食べ物の話(狩猟民族の食事、日本人たるもの、日本食から離れられない話など)や、川や湖の話、プラスチックやビニールは通用しないという話など、どれも興味深く読みました。

住めば都ということで、人間の慣れ、順応力って物凄いものがありまふ。。

久しぶりの米原万里でした!こんな本もあったんですね。知らなかった!

粋な日本語センス、私も身につけたいなあ。

Posted by ブクログ

1984~85年にかけて、TBS取材班はソビエト連邦のヤクート自治共和国(現在はロシア連邦のサハ共和国)を訪れた。本書はこの取材班に同行したロシア語通訳・米原万里さんによる酷寒のシベリア紀行文である。

「世界一寒い国」と言われるヤクートに降り立った朝、外気温はマイナス39℃。鼻の中の水分がたちまち凍って痛みが走り、自分の吐く息が空気中で凍って眉毛やまつ毛に真っ白になって張りつく。

首都ヤクーツクではマイナス40℃以下になると人間や動物の吐く息や車の排ガス、家庭から出る湯気などが全て凍って街中が霧に覆われる。日照時間は一日4時間足らず。バスは停車するとエンジンが凍ってしまうため絶えず動いている。私たちには全てが新鮮に思われる世界が、豊富なカラー写真と共に紹介される。

民家は木造平屋で窓は三重、当然セントラルヒーティングで玄関が冷蔵庫を兼ねる。洗濯物は外に干し、凍った水分を叩き落として取り入れればいいという。風呂は村で共同、なんとトイレは家の外にある。地面に穴が掘ってあるだけだが、全て凍るので臭気はない。

ヤクートの人々はそれでも「モスクワやレニングラード(当時)のマイナス30℃より、ヤクーツクのマイナス55℃の方がしのぎやすい」と言う。日本でも雪国出身の人が東京に来ると寒がるのに似ている。

著者の米原万里さんは当時ロシア語同時通訳の第一人者と言われた才媛で多くのエッセイを残したが、本書はその処女作に当たる。子ども向けに書かれた本なので文章が平易で読みやすく、イラストや写真にはキャプションがついている。私たちが恐らく決して訪れることのないであろうこのシベリアの地を身近に感じさせ、軽やかに脳内トリップさせてくれる。

この取材に同行した椎名誠さんは、シベリア各地のトイレに便座がないことを不思議に思い、『ロシアにおけるニタリノフの便座について』(新潮文庫)を書いた。こちらも抱腹絶倒の面白さだが絶版になっているため、古本なら入手は可能である。

Posted by ブクログ

いや~、やっと復刊してくれたよ。ロシア語通訳でエッセイスト。

2005年に亡くなった米原万里さんの幻の処女作である。

晩年、政治を語るようになってからは面白味に欠けるようになった

のが残念だったが、この人の作品のほとんどは我が家の本棚に

ある。

あ、全部読んだ訳じゃないです。積んだままになっている作品も

あります。ワインじゃないんだから寝かせるなと言われるけど。

さて、本書である。江戸時代にシベリアに漂着した日本人の

足跡を追うというテレビ番組の取材に、通訳として同行した

際のシベリア紀行である。

取材期間は1984年から1985年。ソ連邦崩壊以前のヤクート

自治共和国(現サハ共和国)での体験談である。

そこは南極よりも北極よりも寒い国。真冬には連日マイナス50℃

以下になる極寒の地だ。こうなると「寒い」って言うより「痛い」の

だよね。真冬のモスクワやサンクトペテルブルグに行った時、

痛かったもの。まぁ、さすがにマイナス50℃ではなかったけれど。

そんな極寒の地でも人々は暮らしているのである。人や動物の

呼吸、車の排気ガスが瞬間に凍って常に町には霧が立ち込め、

あまりの寒さにプラスチック等の石油製品は使い物にならない。

そんな地に、何故、人々が暮らすのか。その経緯は少々哀しい

物語だった。

元々は子供向けに書かれているので紀行文を読み慣れていると

物足りないかもしれないが、これはこれでいいのだと思う。

写真も豊富なので文庫だと勿体ないかな。でも、米原さんの

処女作をやっと読めたことに感謝。

行きたいな、シベリア。勿論、真冬に。あ、マイナス70℃も記録

した場所だからよっぽどの覚悟が必要だな。汗。

Posted by ブクログ

こんな世界があるんだな、というなかばファンタジーの世界。写真がたくさん載っているので何とか想像できるが、本当に世界にはいろんなところがある、と実感できる。

Posted by ブクログ

バナナで釘が打てます。濡れタオルを振り回すと凍る……。自分の”寒い冬”の概念がことごとく覆されました。

滑って転ぶ、しもやけになる、車がスリップ等が、寒い国では日常茶飯事。

子どもは、かまくらを作って、雪合戦や雪だるまを作って遊ぶのだろうと、この本を読むまで思い込んでいました。

んがっ!全然違うのです。マイナス五〇度以下の世界おそロシア☆

とにかく世界観が違います。まるで氷魔法の使えるファンタジーな世界。

本を読みながら『マジで!?ひぇ〜』と何度も声にだし、たまげました。

あまりにも寒いと、雪は粉のようで、道路も固いので滑らないのだそうです。

スケートしたり、雪合戦は春先の遊びで、ある程度気温が上がり、湿気がないとできない遊びなのだそう。車が滑って危ないのも春先なんだとか。

マイナス五〇度の日は、無闇やたらに金属類に触ってはいけない。

瞬間やけどで皮ふがくっついて取れなくなっちゃう!

あまり時間のかかる処置をしていると、その間に凍死の可能性があるので、最短のことをやるみたいで、恐い話がひとつ載っていました。

マイナス五〇度以下になると、飛行機が飛べないことは、はじめてしりました。

なんでも機体の水分が氷結してエンジンの動きがにぶり、機体が重くなるので墜落の恐れがあるとか。

南極よりロシアのほうが寒いようですが、だから探検は犬ぞりだったり氷破壊する船なのかと、やっと理解しました。

自然の製品しか使うことができず、マイナス四〇度以下でプラスチック製品を持ち戸外にでると、瞬間に凍って粉々に崩れ去るそうです。

うぉーっ!まるで魔法のようです。

生活の細かい描写まではなかったのですが、きっと私の生活と全く違うものがあるんだろうなぁと強く感じました。

本書はヤクート人のことが書いてありますが、温厚なヤクート人のヤクート語には、あられもない言葉がほとんどないそうで、喧嘩するときはロシア語を使うそうです。

これには、大爆笑しました。狩猟民族なのに、大人しいというところもほのぼのしています。狩猟民族の概念も覆されました。

こんなに極寒なのに、マイナス三〇度のモスクア等より過ごしやすいんだとか。

空気に湿気があると、風が吹いたときに、より寒いそうです。

そして、そして!さらにマイナス六五度以下になると、ちょっと具合の悪い鳥などが落っこちてくるそうです。

小さな点に見えるぐらいの空を飛ぶ鳥のフンが肩に落ちたときに、強力なGを感じたことのある私は恐怖に震えました。

大きな氷が空から落ちてくるようなもんだ。恐いわー。

巻末の椎名誠さんの解説も面白いです。

飛行機も大体みたいで、シートベルトがあるところとないところがある。壊れたらそのまま。

墜落したら全員死ぬんだからそんなの気にしないという考えを読み、その思い切りのよさについ爆笑してしまいました。

黒い馬で走っていると、いつの間にか白馬に変わってる!

馬のかく汗が凍るので、自然と変身してしまうそうです。

わーお!なんとファンタスティック!

凄く夢中になって読んだ一冊です。

写真もたくさんあって、わかりやすい。薄い本なのですぐに読み終わりますが、大満足の内容です。

やっぱり、自分が知らない世界のお話って興味深いですね。

Posted by ブクログ

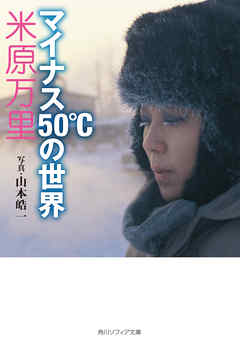

寒い場所好きのワタクシとしては、著者の睫が凍っている表紙を見ているだけでもたまりません(変態(何

通訳者であり、作家・米原万里氏の処女作。200年前にシベリアに漂着した日本人の足跡をたどるTBSのドキュメンタリー番組に同行した際の滞在レポート。

いきいき楽しく読めます。

Posted by ブクログ

子供向けに書かれた本なのかな?

とにかく肩肘張らずに読めて、しかも面白い。色んな意味でスリリングでもあるし、信じ難くもあるし。

確かに私たちは才媛を早くに失ったのかも。でも才ある人ってそういう宿命かもしれず。

ところで今はどうなってるんだろう?この街は。興味ありです。

Posted by ブクログ

寒いところが苦手な私が、怖いもの見たさで読んでみた。感想...無理! 住めない! でも文章は小学生新聞に連載していたこともあり、子どもでも読めそうな文体で○。吉村昭氏の『漂流』でも大黒屋光太夫の件は触れられているが、『光太夫オロシャばなし』は恥ずかしながら初見だった。機会があれば読んでみたい。ヤクート料理、食べてみたいぞ!

Posted by ブクログ

さっとすぐ読める。マイナス50度の生活。10分外に居られない、でも愛着を持って生活している人々。もっと詳しく知りたくなった。

ただ、トイレ事情はかなり厳しい。。

Posted by ブクログ

読売新聞の書評に載っていたので読んでみる。

ロシアという極寒の地に、撮影クルーと共に行った時のことを綴った一冊。

シーナのエッセイで読んだことあるな、と思ったら、どうも一緒に行っていたらしい? この旅の直前、シーナは真反対の半球オーストラリアで旅をしていたので、寝るばかりだったとか。

米原さんのエッセイは含蓄に溢れていて、実に読みごたえがある。今回は写真付きなので、ロシアの食べ物が想像しやすい。肉料理のオンパレードだ。

ヤクート自治共和国は北極よりも寒い地。

「お元気ですか、こちらはもうすっかり暖かくなりました。外の気温は-21℃。暑いほどです」

9℃になってひぃひぃ言っている世界とは違う世界に生きている。

この一か月で三冊の本で大黒屋光太夫の話が出てきた。

これは今読むべきと言うことだろうか。読んでみよう。

Posted by ブクログ

マイナス50度の世界ってどんな感じなのだろうと漠然と読み始めたところ、私にとっては目新しいことでいっぱいだった。米原さんが適切な解説をつけてくれているので読めば成る程と納得する(そして自らの想像力と科学的帰結能力の無さに愕然とする)のだが、まだまだ世界は私にとって未知でいっぱいなんだなと新鮮な気持ちになれた。

Posted by ブクログ

裏付きに書こうと思ったことが全て書かれていてどうしようも無いのだが、米原万里様の処女作のヤクツーク取材記。マイナス50度を超える極寒の世界の見聞記。読んでるだけだと行ってみたくなってしまうが、行ったら死ぬほど後悔するのだろうな。

長男にも読ませよう。

Posted by ブクログ

ロシア語同時通訳者にして作家であった故米原万里女史のデビュー作です。吐いた息はそのまま凍って顔中に張り付き、釣った魚はその場で凍りつき、おまけにトイレには屋根がない!?まさに『氷の世界』でした。

本書はロシア語同時通訳にして作家であった故米原万里女史の処女作であったのだそうです。この本が記されたときは旧ソ連体制であろうと推察されるシベリアを横断するヤクート自治共和国(現在はサハ共和国)を取材した旅行記でございます。冬の一番寒い時期にはなんと、マイナス50℃にもなるというまさに『氷の世界』でページをめくりながら全身から汗が引いてくるようでございました。

この取材に動向したのは山本皓一と椎名誠の両氏で、彼等の写真と解説も読み応えがあるものでございました。僕には想像すら出来ない世界ですが、本書にいわく、マイナス50℃の世界からマイナス21℃の世界に来ると、『暖かい』と感じるそうです。読みながら『どっちもどっちだろう!』と叫んでしまいそうになりましたが…。

米原女史の透徹した鋭い観察眼はこの段階からすでに現れていて、つり上げた魚が10秒ほどで『冷凍魚』になってしまったり、立っている家がいびつに傾いている様子を見て、ツンドラの大地が固まったり溶けたりを繰り返すことによるものだということを記してあり、なるほどなぁ、と感じ入ってしまいました。さらに、お世話になった家での食事が魚、生肉。に加え、てんこ盛りのバターに砂糖にミルクという、やはり極寒の大地を生きるにはこういう『高カロリー』の食事でなくてはならないんだなと、つくづく感じ入ってしまいました。

しかし、それに飽きた米原女史は日本から持ってきた食材を用いて現地の料理をアレンジし、『日本食もどき』をこしらえてしまうのです。そのときの写真が掲載されているのですが、スカートにヒールでしゃがみこんで料理する姿は本当に『切実』なものがあります。本書は比較的薄いので読もうと思えば小1時間程度で読み終えることは可能かと思いますが、行った事もない(あるいは、行くにはかなりの勇気がいるような)国に思いを馳せるには、本当にすばらしいルポルタージュであることは間違いないかと思われます。

Posted by ブクログ

<内容>

ロシア語通訳者として著名な米原万里による、シベリア滞在レポート。200年前にシベリアに漂着した日本人の足跡をたどるTBSのドキュメンタリー番組に同行した際の現地の生活について生き生きと紹介する名エッセイ。

<感想>

過酷な印象のあるシベリアの暮らし。自分の周りにも渡航者は少なく、未だ詳しい内容を知らない土地について書かれたレポートは非常に興味をそそるものだった。内容は子供向けではあるが、米原万里さんのユニークな視点を活かしつつもわかりやすく書かれた文章と、椎名誠さんの写真と解説で大人でも充分に楽しめる。

黒い毛の馬が、走るうちにかいた汗がたちどころに凍り、白馬となるという話や、釣り上げてすぐに凍ってしまう魚の肉をナイフで削ぎながら食べるというエピソードなど、凍土に暮らす人々の執念と知恵を知り、感動すら覚える。そういった、自分たちとかけ離れた生活の中に深く切り込み、独自の観察眼を活かして書かれた文章が面白くないわけがない。

所変われば常識も変わる、という当然のことを改めて知らさせる思いで、サラッと読めつつも深い余韻を残す、面白い一冊だった。

Posted by ブクログ

氷が滑るのは、摩擦熱のせい。寒すぎるとたかが摩擦熱では氷は滑らなくなる。

日本に住んでいる我々の常識を覆す本。

信じられないような寒さのシベリア生活が純粋に面白い!

Posted by ブクログ

幻の処女作がもともと子ども向きの読みものだったのだと、今回初めて知った。

寒さの常識をくつがえすような体験の連続で、大人が読んでもこどもが読んでもたのしいレポート。若い読者向きのやさしいことばで書いてはいるが、米原さんらしい格調の高さやユーモアがすでにかんじられ、国語などの教科書にのせたいぐらい。

Posted by ブクログ

ものの10分で読み終わる、非常に薄い文庫本。

まだ知らない米原さんの本だったので、ハテナと思って購入。

かなり昔、椎名誠とテレビスタッフとともに、シベリア滞在したときの記録を子供用の新聞に載せたものを本にしたらしい。

内容は面白いけど、大人としてはやはりもっと細かく書いて欲しいので、消化不良の感。

しかし寒さが具体的で凄い。

石油製品はビニールやプラスチックなど、のきなみパラパラと崩れ落ちるという、、、怖い。

これほどの寒さでも、子供は学校に行くし、大人は仕事に行く、というフレーズが印象的。

人生で一番美味しかったのは、シベリアのお寿司(日本食に飢えてみんなで想像して食べたもの)という小話を他所で読んだけど、その話がなくて残念だった。

Posted by ブクログ

暑さを和らげようと思い「マイナス50℃の世界」に足を踏み入れました! しかしながらマイナス50度は想像を絶していて、涼しいどころの話じゃありませんでした。

人間っていろんな環境に適応できるんだなあ。極寒の世界では氷は滑らない、というのは面白かった。知らない世界をもっともっと知りたいと思いました。

Posted by ブクログ

「こんなとこ住まなきゃいいのに!」まさにこれが正直な感想。極寒の地、というか「極寒」なんて言葉ではとうてい表すことなどできないであろう、まさに想像を超えた寒さ。マイナス50℃の世界は「寒い」という言葉を通り越して、「寒い」ことから連想される様々なことが(たとえばスケートとか氷柱とか)、実は日本での「寒さ」を想定した事象に過ぎないことを教えてくれる。

こんな寒い地ならわざわざ住む必要などないのでは?というのが最初の単純極まりない疑問。それゃそうだ。飛行機は飛ばない。バスだって霧によって危険極まりない。それでもヤクートの人々は、たとえヤクートより暖かいところへ行ったとしても、「体の調子が悪い」なんて言っては再びこの極寒の地に帰ってくるのである。愛着?そして体に染み付いた"何か"が彼らを故郷へと返すのだろう。その"何か"とは、米原氏一行が極寒の地でなんとか必死に日本料理を作ろうとしたのと同じように、それぞれの人の体にしっかりと染み付いた"文化"と呼ぶべきものなのかもしれない。

Posted by ブクログ

米原さんの処女作。

酷寒の地ならではのエピソード、そこに住む民族の生活などが語られている。

子供向けに書かれているため、ところどころ漢字の方が一般的な単語がひらがなになっていて多少とまどうが、米原さんの軽快な語り口は最初から読ませる。

薄い上にカラー写真も多く文字も大きいため、すぐに読み終わってしまったのが残念。もっと読んでいたかった。