感情タグBEST3

Posted by ブクログ

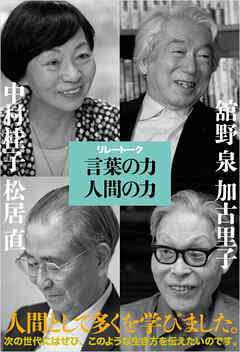

松居直さんのところを中心に抜き書き。

松居 ところが、中村さんがお感じになるその実感が多くのおとなには欠けているのです。だから、日本の教育は教え過ぎる。それで知識が頭には入る。だけど心が動かない。すると好奇心が出てこない。好奇心というのは頭ではなく、最終的には気持ちですから。今の子どもたちの好奇心はほんとうに弱くなっているのじゃないかな……。

八月十五日の玉音放送を聞いた時に僕が感じたのは、「死ななくてもよくなった」ということです。でも、喜びはまったくありませんでした。戦争が終わるという実感がない。当時の男の子というのは、皆、兵隊になって戦場で死ぬ。そのために生きていたのです。生きるなんてことは学校でも教えられなかった。国のために死ぬことは十八年間、徹底的に教え込まれ、僕もそれが名誉なことだと思っていました。ところが、「戦争は終わった」と天皇が言っているのです。 戦争が終わったらなんのために生きていくのか解らない。二、三日してから、「生きるとはどういうことなのだろう?」と思った。どういうふうに生きればいいのか、さらには、いつまで生きるのかが解らない。何しろ考えたことがなかったわけです。

僕は外に出ると古本屋に行く癖があるのですが、たまたま夜に出かけて行ったら明かりを煌々とつけて商売をしている。これはやっぱり戦争が終わったんだな、と思った。

僕はレフ・トルストイ全集(『戦争と平和』『アンナ・カレーニナ』『復活』など)を見た時に、「この人なら生きることを教えてくれるかもしれない」と直感的に思った。それで家に帰って、親父にあれが欲しいと言うと、翌日、全二十二巻を買ってくれました。

まず『戦争と平和』から読みました。そしたら、死ぬということ、生きるということを見事に書いているのですね。こんなにいろいろな生き方があるのだ、とピンときた。その全集の八割くらい読みましたが、トルストイはいつもほんとうに生きるということを、そして死を意識してものを書いていると思った。

死ななくてよくなったことから、生きるということに気がついて、「生きる」ということが、その時から僕のテーマになったのです。毎日をどう生きるか、「今日をどう生きるか」を考えるようになりました。それが始まりです。

た。「今日を生きる」ということが大切なので、歳をとるというのは、その積み重ねです。

-----

赤ちゃんには意味は解らなくても、気持ちは通じる。自分に向けて朝から晩まで心地よく聞こえてくるわけですから。言葉がまだ解らなくても「聞く」ことができる。僕は、人間にとって「聞く」ということが一番重要だと思っています。

だから、絵本というのは子どもに読ませるものではない、というのが僕の編集方針なのです。絵本は、おとなが子どもに読んでやるものだと。

自分に読んでくれている人が何かを感じていることが解ると、子どもはそれに対してものすごく強い関心、好奇心を持ちますね。それは理屈ではなくて、毎日、絵本を読んでもらって、そういう体験をしていくと言葉を単なる意味だけではなく、言葉の中にもっと何かあると感じます。それが子どもの感性や思い、考えを育てていくのではないか、というのが僕の編集の基本となる考え方

大切なのは、直接に読まれたり、語られたりする言葉。思いがこもっている言葉。

ほんとうによい絵は、子どもに語りかける。独特の語りで。なぜかと思った時に、「絵は全部、言葉なんだ」と編集者になってから気がついた。絵は隅から隅まで全部、言葉です。だから子どもは話や文章だけでなく、絵の中からも言葉を知る。

----

僕の仕事は出版ですが、読者が耳を貸さなければ出版は成り立ちません。お書きになる先生方で成り立っているのではない。編集者でもない。どんないい本を創っても、読んでくださる方がいなければ成立しない。

正しいと思うことを正しいと言っていい。その時に、「きちんと見て、きちんと考えてある」ということが条件です。それから、以前の人たちのこともちゃんと勉強しているということも条件です。でたらめではいけない。それなら、たとえ間違えても、とても意味のある間違いになるのですね。

(略)まさに手仕事の世界です。それが今、ないんですよ。手仕事をもっとやらないといけない。仕事というのは手仕事です、編集もね。編集部の連中が机にばっかり座って仕事をしている。それで僕は、「編集は手仕事なんだから、もっと歩いて、いろんな人に会って、いろんなことに出合って、感じたり考えたりして」と話します。それも手仕事なのです。

中村) 私たちに空が生まれたのは、陸に上がったからです。そして、空を認識したら、つまり、空の存在を知ったら、やはり空へ昇ってみたくなる。地を這っているだけじゃなくてね。みんなが空へ飛び上がって、その後、私たちの仲間の脊椎動物が這い上がって、そこから鳥が出てきて。草原には、やがて林も生まれ、豊かな森もできた。 その途中で、たとえば、この絵で言うと、この部分は絶滅の危機の時期なんですが、私たちの地球には、これまでに五回ほど、生きものの絶滅の危機がありました。

司会) 五回もあったのですか。恐竜が絶滅した氷河期しか知りませんでした。

中村) ええ、そうなんです。それで、私は絵巻が大好きなものですから、これをなんとか絵巻に表わしたいと思いました。「五億年前の地球」というのは、だれも見たことがないわけですね。それを絵に描きたいと思った。「五億年前は岩ばっかりだったのですよ」などと口で言うことはできます。でも、それをどうやって描くかとなるととてもむずかしくて。科学者ですから、現代の科学で解っていることは全部描く。インチキなことは描かないと決心をして、どういう絵を描くか考えました。 しかも自分では描けませんから、イラストレーターの方に説明をして描いていただくのは、とっても大変で三年かかりました。いっしょに取り組んだ若い仲間は、どういう絵を描くかということをイラストレーターに伝えるために、川原に行って寝転がって写真を撮った。虫が上がって行った時の眼は、自分が川辺の原っぱで寝転がって写真を撮らないと説明できないと言ってね。あちこち出かけては、これが虫の眼で撮った写真ですと見せてくれる。 するとおもしろいものですね。最初はなんだか解らない絵を描いていたのですが、それをやっているうちに、だんだんイラストレーターの中でイメージができあがるのです。それで私たちが見ても、これならと思う絵が描けていくのです。完璧に正しいかどうかは解りませんが、現時点での科学の事実は全部入った五億年の生物上陸絵巻ができあがりました。

松居) 中村さんすごいです、あなたは優れた編集者でもありますね。

中村) この経験はほんとうにおもしろかったです。三年間、生命科学の五億年について勉強するのと、それを表現する人と、いかに表現するかを練っていく人の両方でした。

松居) ああ、そうでしょうねえ。解りますよ。それで編集者はやめられないのですよ。