感情タグBEST3

Posted by ブクログ

檻の中の裁判官 なぜ正義を全うできないのか。瀬木 比呂志先生の著書。いくらお勉強ができるからといって、いくらエリートの裁判官だからといって、間違いを起さないとは限らないし、エリート意識が強い裁判官だからこそ間違いを起こしてしまうことだってあるはず。悪い裁判官、ダメな裁判官には、しっかりとダメという烙印を押すような制度が必要。特権階級意識にまみれた非常識で上から目線の裁判官が多数派だとは思わないけれど、悪い裁判官、ダメな裁判官はしっかりと世間から非難されていなくならないと、まじめで良心的な裁判官が報われないから。裁判官も政治家のように投票で決められる日が来るのかも。

Posted by ブクログ

日本の裁判官を批判した書籍。世界の裁判官と異なり、日本の裁判官は権力の意向に追随する傾向が強い。それは裁判官が実質的に独立しておらず、特殊なムラ社会に生息する「司法官僚の群れ」「法服を来た役人」であるためである。裁判官である前に公務員意識が強く、上意下達の忖度公務員になっていることが問題である。

裁判官の公務員感覚を示すものとして、人事への関心の強さがある。人事の予想ばかりしている裁判官がいる。どこの裁判所でも、異動の内示のある12月になると、誰もが異動裁判官の新たな任地を知りたがるという。この12月に内示があるという点は興味深い。

中野相続裁判さいたま地裁(平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件)は2020年11月27日の第16回期日(第16回口頭弁論)では裁判所が判決に言及して強硬に手続きを進めようとした。ところが、次の第17回期日(第1回弁論準備手続、2021年3月19日)は、それほどでもなかった。12月の人事を意識して焦りがあったのだろうか。そのようなことで審理が左右されるとは当事者にとって迷惑である。

本書は日本の裁判所が一種の「精神的収容所」としての性格を持っているとまで指摘する。これは日本型ムラ社会に共通する問題である。近時は日本型ムラ社会の異常性が世間から糾弾されることが多くなった。日本大学アメリカンフットボール部の悪質タックル事件や吉本興業ホールディングスの岡本昭彦社長の「冗談のつもり」発言は大きく批判された。これに対して裁判所は情報が乏しいために世間の批判を集めない。不当判決が批判されることはあるが、判決そのものの批判に終始して誰が書いたかへの着目は少ない。

たとえば埼玉県北本市立北本中学校いじめ自殺裁判(平成19年(ワ)第2491号損害賠償請求事件)の東京地裁民事第31部判決(舘内比佐志裁判長、杉本宏之裁判官、後藤隆大裁判官)は「非常識」と大きく批判された。埼玉県北本市立中1年の中井佑美さん(当時12歳)は同級生から「きもい」と悪口を言われ、下駄箱から靴を落とされ、「便器に顔をつけろ」と言われた。これらの事実を認定しながら判決は「一方的、継続的ではなく、自殺の原因になるようないじめがあったとは認められない」として中井さん遺族の訴えを退けた。

最高裁裏金裁判(平成24年(ワ)第436号)という裁判もある。最高裁が税金をプールして恣意的に使用しているとして情報開示や損害賠償を請求した。この裁判の口頭弁論は傍聴者のカメラや携帯、録音機持ち込みなど厳しくチェックする過剰警備が批判された(「最高裁裏金裁判で疑惑拡大」日刊ゲンダイ2012年10月3日)。

この裁判も最高裁裏金裁判と同じ東京地裁民事第31部が担当し、舘内比佐志裁判長と後藤隆大裁判官が重なる。北本いじめ裁判も最高裁裏金裁判も、それぞれに関心を持つ人から、それぞれの裁判を批判されたが、両者を結び付ける視点は乏しい。徹底した情報公開が改革の一丁目一番地である。

裁判官が上意下達の忖度公務員になっているとの批判は昔からなされている。本書のユニークなところは戦前よりも戦後に悪化したとの指摘である。裁判官は戦前から「官僚」ではあったが、事件を処理する「職人」としての性格も強く持っていたとする。しかし、事務総局の権限が肥大化し、職人の性格は失われたとする。

大日本帝国憲法下では司法行政権(裁判所の事務や人事など)は裁判所が持たず、行政機関の司法省が持っていた。これは司法権の独立にとって好ましいことではない。しかし、裁判官が司法行政権を持たないため、裁判官自身が人事管理に関心を持たず、裁判そのものに集中できた面がある。

これに対して日本国憲法下では司法権の独立の建前によって裁判所が司法行政権を持つようになった。その結果、裁判官の中のエリートが裁判官全体を統制するようになった。司法権の独立は自治のためであるのに、上意下達の忖度公務員に独立を与えると組織の中で支配統制する結果になった。

結局のところ、上意下達の忖度公務員意識が問題である。公務員の自己正当化の言い訳に「公務員といってもサラリーマン」という台詞がある。民間労働者と同じ立場であると述べて民間労働者の理解を得ようとする論理である。これはサラリーマンへの侮辱になる。

民間では逆に昭和の日本型経営からジョブ型への転換が進み、組織への忠誠よりも、職務への忠誠が重視される時代になった。サラリーマンだからダメなのではなく、忖度公務員だからダメなのである。忖度公務員をサラリーマンと一緒にしないでもらいたい。もしくは昭和のサラリーマンだからダメである。21世紀のビジネスパーソンにアップデートしなければならない。

解決策はアメリカ流の法曹一元にして裁判官の官僚制度をなくすことだろう。弁護士にもブラック弁護士と呼ぶべき、とんでもない弁護士が存在することは十分に理解している。この点から弁護士が検事や裁判官になることに抵抗を抱く向きもあるかもしれない。しかし、検事や裁判官になる弁護士は、ふるいをかけられることになる。過去に何をやってきたかもオープンになる。依頼者の利益のためだけにとんでもない一方的な主張をするブラック弁護士は糾弾される。弁護士に将来、検事や裁判官になる可能性があるという選択肢を出すことは、ブラック弁護士の抑制にもなるだろう。

Posted by ブクログ

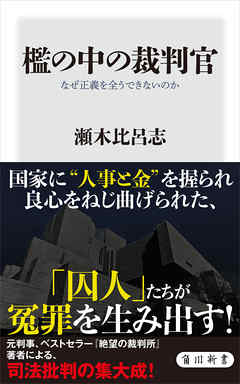

高橋昌一郎氏による「新書100冊」という新書で、オススメの新書100冊として紹介されていたのがこの「檻の中の裁判官」です。

東京の某私大の法学部出身であり裁判には多少興味も有り読んでみようと思いたちました。

弁護士や検事についてはドラマや小説やニュースなんかでその特徴などはなんとなくイメージができますよね。でも裁判官については謎のベールに包まれています。その生態は如何に?という興味ですね。

長年裁判官をしてきた著者が退官して外から見ての裁判官や裁判所への分析、批評、考察がなされており非常に説得力がありました。元裁判官の学者だけあって文章も論理的で、わかりやすい。たまに判決文みたいに回りくどい記述があるのは、ご愛嬌といたしましょう。

裁判官というのは独立して可能な限り他者から影響を受けずに自らの高潔な思想や信条に基づき裁定を行う高尚な判断者というイメージでしたが、本書でそのイメージはぶっ壊れました。崩壊したと言ってもよいです。

裁判官て独立した判断者ではなくて裁判所という閉鎖した組織の中に生きる役人なんですね。司法官僚としての性格が強く、官僚型ムラ社会にいきる住人です。官僚型ムラ社会というのがタイトルに言う「檻」なんですね。まさにいい得て妙な表現だと思います。

終身雇用に年功序列に社命による配置転換や異動転勤などが日本型キャリアシステムと言われますが裁判所もまさにこの日本ならではのキャリアシステムを地で行く組織だということがよくわかりました。

しかもこのシステムは最高裁とその事務総局を中心とする裁判所当局の過酷な統制と管理により裁判官をコントロールします。権力が集中しておりお上意識が如実に残りしかも三権分立で司法に期待される役割である権力チェック機能が働かずむしろ権力補完機構としての側面が強い。

司法がこのようなシステムでがんじがらめになっていることに一国民として強い問題意識を持ちます。

対権力との裁判で権力側に忖度した判断をしたり、冤罪を生み出したりすればそれはもはや民主主義国家とは言えないんだろうと思います。一日も早い裁判所の抜本改革が必要でしょう。

読んでそんな感想を抱きました。

Posted by ブクログ

高橋新書ガイドから。自身の来し方から語り起こされる序盤、大方の評伝やら自伝が嫌いな自分としては、正直『えー…』って感じで読み始めた。でも実際は、小難しくない分とても読み易く、加えて、いわゆるエリート集団にありがちな性癖を的確に指摘していることもあり、掴みとして上出来。中盤以降、専門的な内容が増えていくんだけど、抵抗なくそこに誘われていることに気付く。鳴り物入りで導入されはしたけど、先行して導入された諸外国とは一線を画する制度で、あまり機能しているように思えない陪審員制度。このジャンルでもまたか…と思っちゃうけど、行政の司法への介入という、お上幻想の病。うんざり。

Posted by ブクログ

裁判官なんて、所詮、出世に汲々とした、司法官僚。

かなりショックだがその通りだろう。

その問題提起はいい。なんとかしなければいけない。

だがこの人の思想が、素直に読ませない。

裁判所は、権力の監視者だって。

権力寄りの判決は、その、歪んだシステムのせい「だけ」だって。

裁判者は、民意の先に行かなきゃいけないんだって。

国民に選ばれてもいないのに、高尚な思想を実現するんだって。

ちょっと落ち着いてくれよ。

こう言う人がいるから、統治行為論の発想自体が、必ずしも「悪い」ことではないと思っちゃうんだよなあ。

ま、日本国憲法の考え方一つとっても、違うなって思いますよ。

手段と目的が。

過去の自分の著書を引き合いに出して私は素晴らしくて、考えの違う他の人の著書をわざわざ出して来て腐す必要ありますか。