感情タグBEST3

Posted by ブクログ

BtoB,BtoCの時代においても、販売の基本は今も昔も変わらない。

何を売るにせよ、営業の基本である話法を身に付けておいて損はないと思います。

話法としては、

応酬話法

質問話法

間接否定話法

繰り返し話法

実例話法

聞き流し話法

の6種類のテクニックが紹介されています。

のんべんだらりと人から教わるのではなく、やはり覚悟をもって真剣になって死に物狂いで身に付けていくという感覚が必要です。

共感したのは次の点です。

・朝起きてから夜眠りにつくまで応酬話法について、考え抜いた。練習をした。

・好意をもってもらう最大の武器は笑顔です。ただ外面だけを繕った笑いはすぐに見あぶられてしまいます。

・目だけはメイクができないんです。営業は目から笑うこと

・クレームで謝りに伺った時、居直ったと受け取られることのないように、最大限の敬意を払い、極めて穏やかに話すことを心掛けました。

・契約していただいたお客様には必ず、手書きの礼状をだしました。

・現場では、「何をいったか」だけではなく、「何をしてきたのか」が問われます

・相手を論破しても何の得もありません。相手に好かれることによってのみ、望んでいる成果を得ることができるのです。

・口は1つなのに、なぜ耳は2つあるのでしょうか。自分が話す倍の時間を他人の話に耳を傾けるため

・人間の最大の武器は、言葉です

・私が伝えたいのは技術ばかりではありません。本当の意味での相手を動かす力です。それは情熱です。

・ジャックマーいわく、「持続する情熱だけがビジネスになる」

本書の最後のメッセージは、

孔子の「最大の名誉はけっして倒れないことではなく、倒れるたびに起き上がることである」です。

目次

はじめに これがなければ死んでおりました

序章 応酬話法とは何か

第1章 質問話法 質問によって本音を炙り出す

第2章 間接否定話法 最初に肯定してから、ソフトに否定していく

第3章 繰り返し話法 相手の言葉を繰り返して、罪悪感を緩和する

第4章 実例話法 具体例を示すことで、説得力、親近感、安心感が増す

第5章 聞き流し話法

第6章 大失敗

終章 自分を識る

ISBN:9784396115319

出版社:祥伝社

判型:新書

ページ数:203ページ

定価:800円(本体)

発売日:2021年08月30日第5刷

Posted by ブクログ

このオッサン、やっぱりアホやな。

よくあるセールスの教本みたいだけど、

一つ一つのエピソードが桁違いに面白い。

でも、エピソードは破天荒でも、

方法としては奇をてらったものではない。

徹底的にオーソドックス。

真髄をついている。そこが凄い。

私でも脱がされそうです笑

この人のことを生理的に受けつけずに、

避けてしまっている人は、

人生の100分の1くらいは損をしてますね。

Posted by ブクログ

タイトルから予想していた内容よりも何か壮大なものを手に入れた気がする、こういうと少し大袈裟に感じるかもしれないが、単なる古き良き営業テクニックである応酬話方のノウハウ本と言ってしまっては失礼なほど、失敗から学び立ち上がる強さを教えて貰った気がする。因みに筆者がAV監督兼男優であった事を全く知らず、仕事に役立てばぐらいの感覚で手にした為、読み始めはかなりの警戒心でスタートしていた。

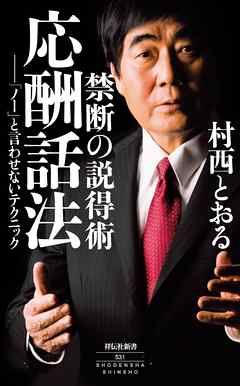

本書は前述のとおり、アダルトビデオ監督の若かりし頃に身につけた応酬話法についての解説に始まる。明日の糧にも困る様な状況から、英語教材のセールスマンになり、そこで努力を重ねる事でトップセールスを上げ続ける。その際に役に立ったのが前述のセールストークにある。相手を否定せず、理解を示すと共に、相手の欲求に真に迫り、最終的には高い教材を売るプロセスはまさに応酬話法の手本とも言える見事なものである。

応酬話法については多くのテクニック本があるのでそういったものを読めば技術面ではまず事足りるであろう。本書は経済的には最底辺(学歴も高卒)からスタートした筆者がAVの帝王にのし上がるまでの苦難と栄光の道を半ば小説の様に辿っていく事で、何か読者に「自分もやれば出来る」と言った自信を与えてくれる。そこにもしフィクションが多分に含まれていたとしても、ストーリー・読み物としては成功しているし、どの事例も身近に感じ、真実味を帯びている。筆者が映像業界でトップ企業になるまでに、花形スター女優を大量に抱えていたことからも、その話法や人間性は確かに事実なのであろう。

何より成功後に訪れた事業の失敗までも、その人間性と会話術によって乗り越えてきたのだから今の筆者がいるのだろう。因みに内容は詳しくは言えないものの人間関係を築く事が社会で生き延びるために如何に重要かも気付かされる。そういった事例も多く登場するが、残念ながら令和の社会ではややコンプライアンス的に使えなくなっているかもしれない。とは言え人間関係を築くためには双方の信頼関係が重要であり、多くの人気女優を出演させるまでに至った筆者の信頼を勝ち取る技術には舌を巻く。

そして後半は様々な成功と失敗、そこに登場する善人から悪人まで、ありとあらゆるシーンや人間から学んだ人生観について綴って行く。最終的には物事を「失敗」の二文字で片付ける事なく、飽くなき情熱を持って何かを成し遂げようとする気持ちを持ち続ける事が、成功につながる唯一の道ではないかと教えられる。

自分も何千人という営業を抱える会社に所属し、トップセールスマンから全く売れない社員まで沢山の社員を見てきた。それぞれに違った人生を歩み、様々な社会に育ってきたから、きっと恐らく人間性もセールス技術も千差万別であろう。だが売れる社員はずっと売れる。表彰台に上がる社員の顔からは、この人なら買ってもいいと言った笑顔に溢れ、きっと恐らくはお客様も「モノ」を買う感覚ではなく、社員の人柄を買ってくれてるものと想像する。

本書の最後に記載される、モノを売るのではなく目的を叶えるというセールスの在り方がよくわかる気がする。読み終わるにあたり何か心の中に草原を駆け抜ける風が通り過ぎる様に感じたのは私だけではないはず。

Posted by ブクログ

★セールスにおいてお客様に断られることケースは5つ

・高い

・必要ない

・今すぐ決められない

・同じものを持っている

・お金がない

この5つのケースへの対応を徹底的に訓練する。

★質問話法

・お客様に質問することによって、問題の本質を明らかにする。

・人間の心の奥底に潜む本心は、他人には見えない。その本心を知るには、こちらから質問しなければならない。

★間接否定法

・人間の奥底に強い自己承認欲求を理解し、お客様のお断りに対応していく。

★繰り返し話法

・同じ言葉を繰り返すことで無用な討論や悪感情を消滅させることができる。

★実例話法

・具体例を出すことによって説得力、親近感、安心感が増す。

★聞き流し話法

・どんな時でもお客様と議論を戦わせてはいけない。

議論をふっかけられても軽くかわしながら自分のペースに話を変えていく。

Posted by ブクログ

応酬話法の具体的な方法として次の5つが紹介されています。

・質問話法 質問によって本音を炙り出す

・間接否定話法 最初に肯定してから、ソフトに否定していく

・繰り返し話法 相手の言葉を繰り返して、悪感情を緩和する

・実例話法 具体例を示すことで、説得力・親近感・安心感が増す

・聞き流し話法 論争を避け、自分のペースに持ち込む

英語教材、百科事典のセールス、女優のスカウトなどを手掛けてきた著者が、どのように相手の心を開いていったか、具体的な事例を交えて紹介されています。

契約など自分の目的をしっかりと定めて、相手の不満を聞き出したり、自分に共感してもらう方法は参考になります。

失敗談も書かれていて、興味深かったです。

Posted by ブクログ

応酬話法は今でもブラックと言われがちな営業会社で伝承されている。日本においてこのセールステクニックがビジネス現場に一気に広かったのは1970年代だと思う。ビジネス街の道行く人や個人宅の主婦にいきなり声掛けてその場で一気に成約まで持っていく。この本では書かれていないが村西氏はこうした営業手法を最初に所属したエンサイクロペディアから学んでいるはずでその理論的背景はたぶんアメリカの心理学の研究の成果をエンサイクロペディアやブリタニカなどが営業プロセスに取り込んだのだろう。そうした「応酬話法第一世代」の営業マンたちが独立して他業種へも応用していった例はいくつもある。しかし村西氏のような稀代の天才事業家ですらこうした基礎訓練を積んでいることが逆に面白かった。