感情タグBEST3

Posted by ブクログ

・20世紀が戦争の時代であったなら、21世紀は観光の時代になるかもしれない。そのため、哲学は観光について考えるべきである。

・観光とは何か

ー「楽しみのための旅行であり、報酬を得る活動をせず、日常の生活圏から脱出し、滞在すること」だったが、それが生まれたのは大衆文化と消費社会の誕生が背景にある。新しい交通と新しい産業が生み出した新しい生活様式と結びついた行為であり、古い既得権益層と衝突する行為でもあった。

ー日本の観光学は実学的であり、「楽しみのための旅行」という定義だけでは、何も思考を促してくれない。

ー他の国は観光を表層的なものとしてしか捉えておらず、観光の本質については議論していない。それが1990年代の「観光のまなざし」で変わる。

観光の起源は大衆観光であり、人々に余暇という時間概念の誕生に付随して生まれた。

素朴な土地→観光客の発見→経済的利益の追求→素朴さの破壊

ではなく

あらかじめ、観光客の視点を内面化して町並みやコミュニティが形成されるように変わってしまったのではないか

→テーマパーク化、メタ視点

必要性と不必要性

観光客はふわふわと移動する(偶然性)、たまたま出会ったモノに惹かれ、たまたま出会った人と交流をもつ。

→観光客の限界と可能性(第4章)

観光客は現実の二次創作者である。

ー世の中に溢れている観光プログラムの多くが2次創作物。でも、1次創作を大切にしなければならない。オリジナル。

・観光客と住民の対立は観光が大衆化された19世紀から存在している。

ートマスクックの肖像

・自分の中での観光の概念(自己分析)

・ヴォルテールによると「観光客はまちがいに気づく」。(not最善説)カントによると「観光客は永遠平和を設立する」。

・観光客から考えられる人間の定義は何か?21世紀の考え方では時代遅れ。

・労働を強いられているものは生物学的には人間であるが、精神的には人間ではない。人間は欲望に沿って生きていくべきである。

・ナショナリズム(政治、公)とグローバリズム(経済、私、市民社会)の対立

ー観光がこれを解決することができるのでは。公共と普遍につながる回路を探ること。

・政府の議論はネーション単位だが、経済の議論、市民の欲望は国境を越えて繋がりあってる。

・現代は上記の思想が共存する2層構造の時代。

・規律と管理は同時に作動しうる(本: 帝国)

・郵便的マルチチュード

ーマルチチュード: 現在のグローバル的な主権と資本主義の支配下にいる全ての人々。消費、群衆。

ー郵便的: 誤配(予期せぬコミュなど)を多く含む状態。

・つまり、群衆で消費をする観光客は旅先で様々なものに出会う。

・誤配は観光では否定的な経験ではない。

・否定神学的マルチチュードの限界は、連帯が存在しないことで存在するとされていたが、郵便的マルチチュードでは、絶えず連帯が失敗することで事後的に生成し、結果的にそこに連帯が存在するように見えること。

・ネットワーク理論、スモールワールド性、スケールフリー性

ーつなぎかえ、近道、成長、優先的選択

・21世紀の抵抗は、帝国と国民国家の隙間から生まれる。つまり、誤配を演じなおすことを企てる。出会うはずのない人と出会い、行くはずのないところに行き、考えるはずないことを考える。

・21世紀の新たな連帯は、誤配の再上演(観光客の原理)から始まる。

・人間が社会を作るのは憐れみから。

・観光客が拠り所にすべきアイデンティティは家族である。

・家族の強制性と偶然性と拡張性。

まとめ

・ぼくたちは世界に対して親が子に接するように接するべきだ。

ーコミュニタリアン(ナショナリズム)でもなくリバタリアン(グローバリズム)でもなく、家族的類似性に基づき、新生児に接するように他者と接するべき。

・子として死ぬだけでなく、親としても生きろ。生物学的だけでなく、象徴的、文化的なものも存在する。

ー親であるとは、誤配を起こし、偶然の子供たちに囲まれるから。

ーすでにある環境だけでなく、リバタリアンのように信じた道を進みつつも、偶然なる出会い(誤配)を大切にする。

Posted by ブクログ

改めて読み直した。素晴らしい哲学書は何度読んでも読み応えがあるし、新たな発見があるなと再認識した。

この本ほど大量の哲学者たちの引用&要約されているものはあまり読んだことがなく(特に要約力が高すぎる)、その圧倒的な読みやすさからも、この本自体があたかも哲学への観光のようだった。

再読した現在、BlackLivesMatterデモが加速していて、なんでこんな地獄みたいな社会になったのだろうか、とぼんやりだけど切実なガッカリ感が自分の中にあったが、この本はそのガッカリ感に言葉をくれた気がする(直接的な主題ではないが)。

とにかく素晴らしい本でした。内容はもちろん、読み物として素晴らしい。

Posted by ブクログ

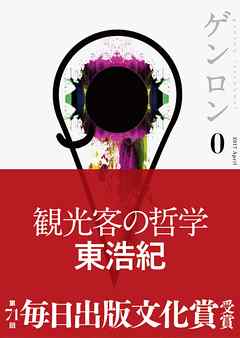

緊急事態宣言が発せられた最初の土曜日。予定がキャンセルで引きこもり状態なったので、よし、積読解消モードだ!ということで2017年に毎日出版文化賞でチェックしていた本書を開きました。たぶん出版後すぐ読んでも受け取れることの多い読書になったはずですが、3年後このタイミングで読んだからこそ、の浸み込み度が大きかったと思います。今回のパンデミックによってデリケートなバランスで成立していたグローバルとナショナルの関係が崩れていく予感がしますが(同じ土曜日夜のETV特集でも世界の識者がそこ指摘してました…)、そのグローバリズムとナショナリズムの二層構造に分裂してしまった(それは今回のことだけではなくトランプ勝利やBREXITで顕在化はされていた)世界に対する哲学を創出しようという挑戦のプレゼンテーションでした。哲学というと難しいイメージがありますが作者の使う言葉は極めて明快で分かりやすく、分かりやすいキーワードで経済でも政治でもできない哲学ならではの現実世界へのコミットを指し示しています。そのキーワードは「観光客」。グローバルな仕組みとナショナルな社会を楽しみのために行き来する回路をそう呼んでいます。それはアントニオ・ネグリ、マイケル・ハートの「マルチチュード」という概念をベースに、作者が20年前から使っている「郵便」という概念でアップデートしたもの。「観光客」=「郵便的マルチチュード」なのですが、こうやってメモしているとなんのこっちゃ?ですよね。でも、読むとするする分かるのです。今回の災厄に対する危機感が難解な言説も本能的にわかるように鳴っているのかな?時々、東浩紀は読んできたのですが今回が一番するする浸み込んだ感じです。

Posted by ブクログ

いま現代社会に感じている違和感を明快に解き明かしてくれる。それだけではなく、そんな社会とどう向き合っていけば良いのかまでも、ヒントを与えてくれる、そんな本だった。

第一部終盤、ローティの考えに対する著者の考察が面白かった。

「たまたま目の前に苦しんでいる人間がいる。ぼくたちはどうしようもなくそのひとに声をかける。同情する。それこそが連帯の基礎であり、「われわれ」の基礎であり、社会の基礎なのだとローティは言おうとしている」

この《たまたま》にこれからのヒントが隠されているのではないか。

とても面白かったです。

Posted by ブクログ

これは、哲學書というよりそれ以前に、批評である。

それは著者の『存在論的郵便的』『動物化するポストモダン』『一般意志2.0』の自注と(內容だけをみると)言えなくはない。これは、自著の単なる「解題」ではないか、と。

しかし解題という言葉には、強靭な自己批判といういみも含まれるとすれば、東氏ほど「現在」を語るにふさわしい書き手はいないのではないか。

射程の広い思考をもった理論家ともいえる。カント及び、ヴォルテール、そして、20世紀の政治哲學三人、シュミット/コジェーブ/アーレント。

最後に、ネグリ+ハート、そして、ローティーと、振れ幅の広い思想家を、精確に分析する手管は、淒みがある。

さて、他者の哲學とひとことでいってもその説明原理には様々ある。

文化記號論的に要請される他者にも、システム論と相俟って1980年代には議論されてもいた。

観光客概念の先の説明原理との大きな違いは、哲學體系文明観などの大きな物語との間隔を斟酌する必要がなかった、別の言い方で言うと、現代はそれらの枠組みと、別の枠組みを視野に入れる必要に迫られている。

そういうことが言えるのではなかろうか。

それは、何も、それまでの英知を無視するとやいう訳ではいささかもなく、むしろ、それを(哲學體系や文明観などの大きな物語)をどん欲に咀嚼(批評)した上での論理構成が必要になっている。

中心概念には、精緻なシステム理論から編みだされた「誤配」、世界心情ともいうべき文化人類學的「憐れみ」を配して、郵便的マルチチュード/多元的決定論へと累進的に論じられる。

第二部 家族の哲學

(続く)

Posted by ブクログ

最の高。哲学とか思想とか興味ないって人も、読むべき教養書。

このよくわかんない世の中と、自分の生き方との接点って何なのか?を、意外な切り口からグイグイ掘っていって、示唆をくれる。

もっと、偶然を楽しんで生きていこう。

哲学や思想って、こんなダイナミックでおもろー!なのか、と気付かせてくれる一冊。

Posted by ブクログ

偽善で空想的だったリベラルはもはや存在しないが、政治と経済、国民国家と帝国、ナショナリズムとグローバリズム、コミュニタリアニズムとリバタリアニズム、この対立のどこかに身を置く、のではなく、「第4の道」を見出すための本。

その道は、連帯しないのが連帯、と言うただデモするだけの否定神学的なマルチチュードではなく、書名にもあるように何らかの「繋ぎ換え=誤配」を産み出しうる『郵便的マルチチュード』である観光客だ、と言う話。

そしてこの「観光客」も単なる観光客という意味だけではなく、同じく郵便的マルチチュードと考えることが出来る「家族」も含まれるもの。

本書の最後がドストエフスキーを通して家族を捉え治す、と言うのがソルジェニーツィン試論に帰ってきているのが、注釈でも書いてあるように自覚的な原点回帰のようで、東さんはもう筆を折ってしまうんだろうかと少し不安になりかける。けどゲンロンはまだまだ続いていくようで、ちゃんと追っていかないと。

政治思想にはコミットしていないしそもそも文系科目的な知識や知見は初等教育の時代においてきてしまっているような人間に対しても粘り強く、重要な概念は何度も反復して、言い換え、思考を誘導するように丁寧に連れて行ってくれているようで、読みやすい。

とはいえ「難しい」話をしているのでこちらもちゃんと整理していかないといけないのだけれど。

実は存在論的 郵便的はまだ読めていないのだけれど、これまでの主著は大体読んできたので、それらとこの本が示す「第4の道」である「観光客=家族」へ至る道が朧気に記憶の底から甦ってきて色んなことに合点がいったり考えが展開したりして、面白かった。非常に。

最近の比較的ライトと言える仕事だった弱いつながりやセカイからもっと近くに、特に後者のあの最後の展開の部分がピタッと嵌まった感じで、凄く気持ちいい。

いや、気持ちいいとか満足した、と言うことじゃなく、この本で辿ってきた議論は何度も書かれているように荒削りで未完成ではあるわけで、それを自分のことに引き寄せて、それを実践して行かんとな、とは強く思っている。

ちょうど家族を作ろうかとしているところでもあり、この本を家庭の座右において、ずっと考えていかなきゃ。

東さんが6年(もうか!)くらい前に冗談めかして言っていた、「世界は二つある」の思想がぎゅーっとつまっている気がする。

などだらだらと垂れ流したので、2週目へ。

Posted by ブクログ

確かに過去のどのゲンロンよりも読みやすい(カラマーゾフの兄弟は再読しないといけないけど)。観光客という響き、家族という言葉に対して扱う内容は深い。2017年の、いま、この環境において、いかに他者と関わることができるのか、世界とどうつながることができるのか、社会をつくることができるのか。それが「観光客」で、そして「家族」であるというのがたどり着いたところ。誤配された家族的類似性。これから第二部の内容をどう深めていくのかが、文字通り親である東浩紀と東チルドレンの宿題。

Posted by ブクログ

不思議な本である。そして同時に傑作である。

本書のテーマは重い。極めて重い。今の世界が直面する困難の構造を析出し、それを突破する主体を構想する。それが本書の目的である。ところが、その重すぎるテーマを前にして本書の叙述スタイルはなんだかとっても妙だ。文章はわかりやす過ぎるほどに明快であり、哲学書・思想書にありがちな晦渋さとは無縁。随分くだけた表現もあり、場違いなほど俗っぽい物言いに思わず吹き出してしまうこともしばしばだった(とはいえ、これは東の話術=トークにおいてはおなじみのものだが)。もともと著者・東は複雑なものをシンプルに整理して提示する達人だが、本書ではその技術がいよいよ究められつつあるように感じられる。

全体の構成も面白い。本書は二部構成で、第1部ではまず今の世界のありようを描き、それに抵抗する主体として観光客=郵便的マルチチュードなる概念が提示される。この新しい主体のアイデンティティの在り処を探るのが第2部となる。詳細については実際に読んでもらえればいいのだが、東は上記のストーリーを描き出すために多様なモチーフを呼び出している。観光学や政治哲学を参照して記述する第3章あたりまではいいとして、第4章以降はネットワーク理論に情報社会論(サイバースペース論)にドストエフスキー論と怒涛の展開である。さらに第1章のあとに挿入される付論では東の過去の仕事であるオタク論および福島第一原発観光地化計画についても言及され、本書との接続が図られている。このような混淆性により、本書を読むことそれ自体が一種の知的観光となっている。まさに構成の妙と言えよう。

以上のような独特の叙述スタイルは、課せられたテーマの深刻さにもかかわらず、本書をさわやかで風通しのよいものとしている。この「まじめ」と「ふまじめ」の同居こそ、本書の不思議な印象の正体だろう。

内容については下手な要約をするより実際に読んでもらうのが一番だと思う。大変刺激的な議論である。第2・3章の近現代政治哲学の鮮やかすぎる整理は大変勉強になった。第4章で試みられる社会思想とネットワーク理論の接続は驚くべきアイデアであり、今後賛否両論を呼ぶことになるだろう。第6章は東の初期の仕事であるサイバースペース論のアップデート。第7章(最終章)のドストエフスキー論は感動的ですらある。

ついでに言うと、本書は「東浩紀による東浩紀入門」としても読むことができる。前述した「多様なテーマ」とは、つまりは東が過去に取り組んできた仕事の集積であり、それを「観光客」というパースペクティブから再構成し、そこに新しいアイデアを加えてできたのが本書ということになるだろう。これまで東浩紀の最初の一冊は『動物化するポストモダン』か『弱いつながり』あたりだったのかもしれないが、これからは間違いなく本書となるはずだ。入門したところから一気に最前線まで連れていってくれるのだから贅沢なものである。

Posted by ブクログ

第一部は間違いなく面白かった。文章がうまいので分かったような気になる。新鮮な気持ちで読めた。哲学では避けようがないのかもしれないが引用に次ぐ引用に少し辟易する部分も。最後のドストエフスキーの部分はほとんどついていけなかった。

●観光客の哲学

・観光

・二次創作

・政治とその外部

・二層構造

・郵便的マルチチュードへ

●家族の哲学(序論)

・家族

・不気味なもの

・ドストエフスキーの最後の主体

Posted by ブクログ

読後の率直な感想として、哲学の限界と弱点に対して徹底的に向き合って、哲学書として哲学的なアプローチで真っ向から乗り越えようとしている姿勢を強く感じた。20年以上も人文・哲学のジャンルで戦ってきたから東さんだからこその、使命を感じた。

本書の中でも触れられている通り、しばしば人文・哲学の言葉は抽象的な魔法のような言葉で、具体性を持つことなく完結してしまう。マルチチュードの概念も、反体制的な抵抗運動を指す言葉であり、デモのように強い政治性を持つ活動を行わなくとも連帯される(!)というような理想的な概念である。しかしその実は、否定神学的で具体性はなく、声を上げればネットの力でなんとかなるレベルの議論しかされていない。

そうした人文・哲学の所作をアップデートするために、①郵便的マルチチュードという概念を導入し(少し哲学の所作を超えられてない気がする)②哲学的な概念に数学的な裏付けを試みている。

特に、②は二層構造の数学的な裏付けとして位置づけているところは面白い。抽象的な哲学に対して、具体的な数学を取り入れて、なんとか哲学的な思考に具体的なロジックを担保しようとするアプローチは胸を打つ(逆に数学に社会的な哲学的な意味をもたせるという視点も共感)

しかし、同時に哲学の所作を乗り越えることが極めて困難であることの葛藤もひしひしと感じた。

本書の中でも、

・ソーカル事件に触れながら、数学を自己流による解釈で概念だけ抽出し誤った疑似科学になっていりうリスクがあると指摘していたり(実際、ソーカル的ではないと立証するに至っていないように見える)

・実際に②の数学的なアプローチも具体的に論証しきれていないとしていたり

・観光客が誤配のようなコミュニケーション(現地人と話すなど)をすれば、それが即すなわち反体制的なマルチチュードになるかといえばそうでないとしていたり、

・それに対して、本書の位置づけはあくまで草案であり、具体的な議論は次の仕事に譲るような記述になっている。

本当に難しいんだと思う。それでも、ここまで詳細に哲学・政治学のテキスト・議論を引用しながらまとめあげ、それを真っ向からアップデートする試みは東さんしかできないと感じました。

Posted by ブクログ

「最初に人間=人格への愛があり、それがときに例外的に種の壁を越えるわけではない。最初から憐れみ=誤配が種の壁を越えてしまっているからこそ、ぼくたちは家族をつくることができるのである。」

「人間とは何か?」を考えていたわけではなく、「人間とは何であるべきか?」を考えてきたのが哲学で、大衆化に応じて語られた哲学でさえ、大衆を包含した概念を語れていなかった。その意味で哲学は未だ近代以前である。シールズに代表される市民運動も未だ概念にはなっていない。著者が常日頃言っている、近代以降を説明し時代を変える概念(例えばそれは自由や公平)を探った試論が本書。

シュミット、コジェーヴ、アーレントなどの思想を説明し、その課題を揚げて試論につなげていくスタイルで、よくもまぁこれ程整理できるもんだと感心する議論の進め方で、著者の要約力がスゴいので自分が頭がいいという錯覚に陥る。

ジョン・ロールズが正義論を発表したのが1971年で、リベラリズムの歴史は結構浅い。世界を覆うかと思われていた公正の哲学は、ポピュリズムの噴出によってただの理想だったことが露呈した。

リチャード・ローティーの書くとおり、正義は普遍性を放棄し本音と建前という矛盾を受け入れるんだろうけど、それはとても人間的な社会ではある。

匿名でネトウヨ発言をし、目の前のマイノリティには寄り添う。そんな風にやりたいようにやればいいのだ。

Posted by ブクログ

内容は難しいのだけれど、「そうか!」と視界が開ける瞬間が多々ある。著者はたくさんの文献にあたってそれらをきちんと把握し、その延長線上にこれまでの著者自身の思索との結晶として、この哲学を出現させている。とはいえ、延長線上でありながら、その行き詰まりゆえにオルタナティブなものになっています。持続的イノベーションとして行き着いた哲学ではなく、オルタナティブであり、従来の価値観、ヒエラルキーを壊す、破壊的イノべーションになりうる萌芽としての哲学でしょうか。誤配がおこる、観光客をイメージした生き方が、ナショナリズムやグローバリズムに板挟みになった世界で、自分を分裂させず、保ち、そして連帯を生む生き方になるのではないかというのが、一番の筋だったでしょうか。そのために説き明かしてくれた世界の二層構造、国家と市民社会、政治と経済、思考と欲望。著者は、それを独特の言い方で、「人間と動物」とも表現しています。ここらあたりは、クリアな視点で世界を見つめるのにおもしろい視座でした。また、途中で、ネットワーク理論にも触れています。これは食物連鎖や人間関係を数学的に解明した複雑系の理論なのですが、それを援用することで、これまでの社会思想では見てきていない視界があることを指摘し、ゆえに、これまでの社会思想の欠落部分を捉えなおし、改変できる、可能性の大地を照らしているのを著者は目にとめて、思考に取り入れています。僕の印象だと、著者の哲学は、偶然だとか二層の重なりだとか、量子論の考え方からヒントを得たり類推したりして編んでいるところが、とくに発想面ではけっこうあるのではないかなあという感じがします。著者の小説、『クオンタム・ファミリーズ』だって、名前からしてもう量子論ですし。

Posted by ブクログ

"Author mentioned that we were separated in globalism - Libertarian - and nationalism - Communitarianism, and we lost concrete ties in our world. However the miss-delivery which is indicated in this book as "Tourist Philosophy" will be able to re-connect the separated world."

・後半のドフトエフスキー論を足がかりにした、「家族の哲学」が一番興味深い。グローバリゼーションによって、「体はつながっているが、頭は別々」に分断されてしまった世界をつなぎ変える=脱構築する可能性として、「家族」が挙げられる。

ドフトエフスキーの小説における主人公像の変遷(失望したコミュニスト→アナーキスト→リバタリアン→??だったかな)という変遷を参照しつつ、世界をもっかい脱構築するにはどうすべきなのか?を素描する。

・ルソーは人間が嫌いだった。人間は他社とつながりたくなどないと思っていた。でも人間は社会を作る、それはなぜかっていうと「憐み」「憐憫」があるからなのだ、という。生まれたての子供が道端に捨てられていたら、それを見捨てることができない、という人間のプリミティブな感情こそが社会を作り上げているのだと言う。

・「不気味なもの」とは何だったのか?

・『おやすみプンプン』にも似たモチーフがある。プンプンとペガサス。個人主義(≒リバタリアン)と、博愛主義(≒コミュニタリアン)。リバタリアンも、コミュニタリアンも、比喩として死ぬ(というか殺される)。そして、リバタリアンは、血縁でも地縁でもない、まったくの他人との、疑似的な家族関係によって救われる。

これはきっと、自分の中の神様、あるいは最も信じるものをなくしても、それに似た何かに再接続することで絶望から救われる物語。

ドフトエフスキー。飼っていた犬は死んだ。その犬はこの世界に一匹しかおらず、他に代わりのないものだ。でも別の犬が、その唯一性を満たすことはなくても、代替することはできる。田中愛子は死んだけど、田中愛子/「自分」って神様がいなくなっても、疑似的な家族に救われてしまう(逆に言うと死ぬことはできない)。

それを「汚れてしまった」などと嘆くのはばかげている。死ぬ前は単に幼稚だっただけだ。人間は人間が嫌い、でも生きるために神さまを作り上げて、そのために生きるのだと思う。でも神は死んだ。だから多様な現実を引き受け、前に進む(父になる)しかない。それが大人になるってことだわねえ。世界に活かされてた側から、世界を作る側になるんだよ。人間はくだらないし何かの間違い。でもそれに嫌気がさしてあきらめるんなら死ぬしかない。死にたくないなら、「神は死んだ」ことを引き受けて生きるしかない。

・クリエイティブ都市論との接続。

ネットワーク理論によれば、Dotは多い方が多様なネットワークを形成しやすく、したがって人的集積が豊富な都市圏ほど、この「マルチチュード」は成り立つのではないか。

国家ではなく都市という単位で見れば、縮む日本は都市圏に集中せざるを得ず、都市としては、東京や大阪・名古屋という集積圏は今後も成長を続けるだろう。そしてその時、競争相手は国家ではなく同じ都市圏。

こういう接続が容易にでき、グローバリスト/ナショナリストではなく、グローバリズムを前提とした都市型の生き方(グローバルエリートとか安っぽい話ではなく、国家ではなく都市が競争単位となったとき、リバタリアンもコミュニタリアンも、双方とも統一され、再接続され、世界はまた、領域国家から都市国家に変貌してくような、そんな気がする

Posted by ブクログ

東浩紀は『弱いつながり』以来2冊目だったので、弱い~の続編的な目線で読んだ。2017年の人文書としてはかなり読まれた1冊で、目を通してみると著者の熱量がうかがえる。わかりやすく丁寧な文体で書かれながらも、今の時代を憂い行動を起こそうというような焦りを感じる。これがゲンロンカフェなどを精力的に展開しようとする東の原動力であるかと思うと、納得がいく。言論人として、批評家としての世界とのかかわり方。こうした人と人の撹拌の意図は本書でいう「誤配」だろう。

本書のテーマは「観光客」。国民ではなく、旅人でもなく、観光客。国民国家と帝国という今までの社会論では二項対立的に語られていた概念が、政治と経済、コミュニタリアニズムとグローバリズム、社会と個人というそれぞれの文脈に分化されながらも、溶け合ってしまっているのが現代である。そのような時代においては、ヘーゲルが言うような個人→家庭→社会→国家という単線的な発展の図式は意味をなさなくなっている。だからこそ国家に閉じられた存在としての「国民」ではなく、どこにも根をもたない「旅人」でもなく、国家の住民でありながらも、自由に異国を訪れる「観光客」としてのふるまいに可能性を見つけている。観光客は、同じものを見ても住民が見つめるようにその景色を見つめることはない。観光客のまなざしは「偶然」に照らされたまなざしである。文化や言語の伝統的な文脈を通じてその景色を見るのではなく、偶然に「誤配された存在として」その景色に出会い、目撃するのである。そのような既存の世界を再解釈するまなざしに、次の時代の可能性があるのではないかと著者は訴える。

とても面白く読んだ。

18.1.19

Posted by ブクログ

ゲンロン0 観光客の哲学 東浩紀 genron

読み始めは屁理屈かと思いきや

終わりに近づくほど面白くなる

始めの内は進まず何度かバカバカしくなりながらの

二章の終わり頃までの感想は

混沌の中のリアリティーと言うプロセスを明確に見せてくれる内容であった

哲学が根源性を追求するものだとすればこの物語は

才走って道草を食っている状態にあるように見える

それは過去に根ざす縄張りの穏便な安全地帯から

覗き趣味の気晴らしをしている観光で

平和を良しとして求める第三者のナンセンスを

教えてくれる反面教師のようである

観光は時の流れの中で今を捉えながら

出合いの選択をし続ける冒険の旅と比べると程遠い

覗き趣味は選択の自由自在性を奪う代わりに

支配者が奴隷にあてがう娯楽でしかない

などと思いながら読み進む内に段々と面白くなって引き込まれることになる

多彩な知識が盛り込まれているだけでなく

咀嚼された深読みによる解き明かしにうなずけもするし共感もできる

Posted by ブクログ

SNSや観光、テロ、二次創作など現代に溢れている内容に哲学的な視点で書かれているところが斬新で、本書の魅力だと思う。哲学初心者の私にもとても分かりやすい内容で、その辺の難しそうな哲学本より、スラスラと内容が頭に入っていきやすかった。この本をきっかけに、哲学について勉強しようと思った。

Posted by ブクログ

今我々が生きているこの時代を様々な立場の人が論じていますが、哲学者は今の時代をどのように捉えているのか、昔から興味深かったのですが、本書は東氏なりの一つの現代社会に対する一つの解釈とその方向性を出してくれたのかなと思います。

Posted by ブクログ

政治に他者に関わることなく引きこもって自らの欲求を追求して暮らすことが可能な動物の時代。神も国家もアイデンティティの拠り所として機能せず、グローバルリズムを否定するためにテロリストでさえふわふわした浅薄な理由で(動画を見て)生まれる。テクノロジーとグローバル化により均質になっていく世界で、数々の哲学者の論説をひもときながら人はどうあるべきか模索する。

本来は世界市民となるはずだった現代人はリベラリズムに疲れはて、リバタリアニズムとコミュニタリアニズムに分裂している。グローバリズム(経済的利益、肉体関係)はナショナリズム(政治、恋愛関係)を取り残したまま歪な秩序として浸透したのだ。SNSやLGBT運動に見られるネットと愛さえあればどうにかなるというマルティテュードも実効性が薄い。

シンギュラリティは空想社会主義にすぎず、仮想現実世界では匿名性がフェイクニュースやヘイトなど悪い意味で現実を侵食していく。

筆者は観光客=二次創作だと主張する。観光とはまさに産業社会によりうみ出された産物、大衆消費行動だ。しかし観光は単なる娯楽であると同時に誤配を生み、偶然性によって人の視野を広げ社会を繋げ直す。そして観光客は訪れる場所を観光地に変える。観光客は無力ではない。

国という概念が機能しなくなったテロリズムの問題は文学の範疇にあると筆者はとく。ドフトエフスキーの地下室人の手記、カラマーゾフの兄弟、悪霊について取り上げている。強制されると反発するためだけに反発するのが人の性。人はライプニッツ的理想の世界に殉じようとするが、現実の不条理に耐えられなくて絶望してテロリストとなり、さらにどちらの態度からも離れた無関心なニヒリストとなる。ニヒリストを克服するには、不能な父(観光客)となるしかないという。そして解決は次の世代に託し、そしてまたテロリストが生まれていく…。終わりなき円環の中に人は生きていくと筆者はしめくくる。

Posted by ブクログ

朝日新聞が発表した平成の30冊で何と4位に選ばれた著書。読んでみたが、以下の下り以外は、教養のない自分にはまったく意味が分からなかった。

けれども、その起源がギリシア哲学に遡ることからわかるように、最善説の本質は、神の有無以前に、ぼくたちが生きるいまここのこの現実、その唯一性や一回性に対する態度にあるからである。最善説の支持者はこの現実に「まちがい」はないと考える。すべての苦しみや悲しみに意味があると考える。批判者はそうではないと考える。なんの意味もなく、無駄に苦しめられ殺されるひともいると考える。重要なのはその対立である。

したがって、その訪問権の概念の射程は、国家意志と結びつく外交官の「訪問」ではなく、商業主義的な観光のイメージで捉えたほうが、より正確に測ることができると思われる。観光は市民社会の成熟と関係しない。観光は国家の外交的な意志とも関係しない。言い換えれば、共和制とも国家連合とも関係しない。観光客は、ただ自分の利己心と旅行業者の商業精神に導かれて、他国を訪問するだけである。にもかかわらず、その訪問=観光の事実は平和の条件になる。それがカントの言いたかったことではないか。

それもまた、二十一世紀のいま現実に起きていることである。国際社会が「ならずもの国家」を指定し、テロリストを生みだしている裏側で、世界は膨大な数の観光客を送り出してもいる。彼ら観光客は必ずしも「共和国」から来るとはかぎらない。中国もロシアも中東諸国も、西欧の基準では成熟した国家と言えないかもしれず、それゆえ国家としては、永遠平和設立のための国家連合には加えてもらえないかもしれない。

けれども、それらの国の市民も、観光客としては世界中を闊歩しており、そしてそのかぎりで祖国の体制とは無関係に平和に貢献している。実際、日本と中国あるいは韓国との関係はつねに深刻な政治的問題を抱えているが、相互に行き来する大量の観光客によって、関係悪化はかなり抑止されている。

Posted by ブクログ

大衆社会の実現と動物的消費者の出現を「人間ではないもの」の到来と位置付け否定しようとした20世紀哲学。大衆であり労働者であり消費者たる観光客は、公共的役割を担わず歴史にも政治にも関わらず、国境を無視して惑星上を飛び回る、人文思想のまさに敵。

ことばの定義、文脈における用途からしっかり理解していかないと読めない難しさがありますが、何十年もかけて考え続けた結果でありプロセスなのですから、面白くて当然なのです。

Posted by ブクログ

誤配に期待するしかないと。他者への寛容を支える哲学が家族的類似性と誤配くらいしかない、というのだが。偶然で生まれて必然の存在へと変わっていくことを家族としてとらえることに一人の母親として強烈な違和感を覚えるが、それが説明できるまでには相当かかりそうな気がする。

Posted by ブクログ

現代社会の整理、否定神学的マルチチュード、すなわちチープで一過性の動員。これを刷新するための郵便的マルチチュードという概念の立ち上げ、その主体たる観光客を支える倫理としての家族、不気味なもの、そしてドストエフスキー。

革新的な思想というには早計ではあるが、真面目な政治の外部にテロリズムがあり、それは不真面目なものであるから政治では対応出来ない。

政治は真面目と不真面目を分割するが、文学はその分割を必要としない。

それが終章への韻律と、行間に感情を埋め込む筆跡、そして象徴的な締めくくりを迎え、理路整然とした整理から零れ落ちる感情へと人を移行させる。

Posted by ブクログ

レビューに惹かれて読んでみたが、私には少々難解で完読できなかった。。。観光客と言う存在をを様々な形態に当てはめて表現する手法は面白いと思うが、そこに至るまでの過程が読んでいて少々面倒で、私には合わなかった。

Posted by ブクログ

「観光客」という共同体や民族を越境する者(越境者)が、また人間の「観光客」的な在り方がこの先の世界を動かす(ひいては世界平和を実現する)?

そんな刺激的な問いを哲学的なアプローチで描いている本著。

盛りだくさんすぎて正直1回読んだだけでは私には処理しきれない・・!

でも面白いと感じる部分がたくさんあった。

著者はそのような読み方を望まないだろうけど、哲学(とその歴史)に興味を持つとっかかりとして手に取るのも面白いかも。

しかし高校の歴史や道徳、大学の文化論で登場した哲学者や文学者の名前がたくさん出てくる。

当時は興味を引かれなかったけど、思想を引用されるとみんな面白いことを考えてたんだなあと思える。カントなんて『永遠平和のために』どうすべきか真面目に考えてたんだなあって。すごいよな。

個人的にハンナ・アーレントの『人間の条件』は読んでみたくなった。

あと国(国民国家)を人間になぞらえて、そのうち政治=上半身、経済=下半身と例える表現とかはうまいし面白い。現代は愛(政治的な信頼関係)を持たぬまま肉体関係(経済の依存関係)を深めてしまった者(国)たちの時代らしい。

ドストエフスキーは『地下室の手記』と『カラマーゾフの兄弟』を読んだけど、この第7章で描かれてる研究者たちや批評家のような読み方にはまったくもって至れなかったのでまた読み直してみたいな。今なら違う読み方ができそう。

Posted by ブクログ

(01)

冒頭で、えらく古い易経において、「観光」の語が「国」という語とセットになった一文に発現したらしきことに触れつつ、すぐさま見切られ、西欧のツーリズムの方へと心移りがなされている。本書の全体の視野の広がりからすれば、ささいな見切りであるともいえるが、果たして「観」や「光」という漢の字が、本書で語られるテーマにまるかぶりする意味はなかったのだろうか。

ところどころで触れられているが、近代ツーリズム(*02)における「観」ること、視覚の優位は何を意味していたのだろうか、アーリの「観光のまなざし」の主構成はこの視覚の問題が根幹に据えられている。

また、「光」は、風光と熟され、その風光は風景とほぼ同義であることから、「景」の提喩ないし換喩(*03)としても考えられる。風景や風光はなぜ近代によって観光され、発見されなければならなかったのか、といった問題系から本書を起こすことも、あるいは可能であったように思う。

(02)

ルソーから、あるいはスピノザから始まる西欧の近代に始まり、現代までの主要な思想(*04)を、観光客が観光するような視線で、ざっくりとレビューし、著者の90年代から00年代までの著作や近著も含めセルフレビューし、プレビューとして一画面(インターフェイスかスクリーンか)に収めてしまう力には舌を巻いた。また、観光客から家族へという無茶ぶりともいえる接続ないし横断をやってのける力にも、歓声がどこからかあがるかもしれない。力を感じる評論である。

(03)

ふまじめ、ふわふわ、痛さ、憐みといった現代語のチョイスは適切であり、本書の立論では欠かせないキーとなるワードとしてもってきており、言論や人文の復権への意志と、粋な心意気が感じ取れる。

また、平易な言葉で書き表し、図と図式的なことばで喝破することは哲学の王道(エクリチュール!)でもあり、哲学への自負を感じる。

(04)

思想的な座標、二項、二層性は示されたとして、政治的なトピック、社会的なアクシデント、経済的なトレンドについてはどのように構え、応対しているであろか。

右派左派、民主主義、共和制、権力と生権力のいろいろ、テロリストほど極端に走っていないとしても移民と難民と市民たちの移動と不動のあれこれ、資本と労働(*05)とネットワーク(*06)のアゲサゲといった現代の相もふんだんに盛り込まれていて、現代をパースとして見通すのにも便利である。世相が観光の対象となりうるのであれば、世相のガイドブックとして参照されうる、行き届いた本でもある。カテゴライズが効いていて参照性が高いのかもしれない。いずれにせよ、大いに誤配や誤伝の可能性に開かれている。

(05)

貧困や過剰な労働に立ち向かっているだろうか、観光は所詮、ブルジョアらの慰みではないだろうかという本書への批判をどこかで目にした。現代の観光の経済活動をみたときに、著者のいう観光のフラット化というステージまでは未だ躍り出ておらず、古典的であり近代的でもある格差や階級差のほうが観光より普遍的な題目であるという反論もあるかもしれない。

中盤のマルチチュードの戦略としての観光を説くあたり、社会や経済の底辺まで浚え、救われるようにも思えた。観光には救済もありそうでもある。所得の外にはじかれた/はじかれつつある人びとにも本書は届くところがあるのではないだろうか。

(06)

ネットワーク理論の紹介は、例えば私の様に、知らない人は知らないので利がある。そうしたスモールワールド(*07)の現代知から「つなぎかえ」がなされ、スケールフリーに飛躍するように、また振り出しに戻るかのように、100年前に話は飛ぶ。終盤は、ドストエフスキー分析がなされ、フロイトのウンハイムリヒや父殺しといった19世紀末のミステリーに落としどころをもってくる流れは、現代家族の擬制の限界を示すのに便宜を図っている。

(07)

個人個人のネットワークがスモールワールドであるのと同時に、本書での指摘ではないが、都市間交流もスモールワールドなネットワークで構成されていると考えてよいものだろうか。その場合、地方や田舎や故郷はどのようにネットワークされるのだろうか。

このような都市論として観光についての問いを立てたき、国内の、盆正月のラッシュ、出張と左遷と栄転、移住、避難、巡礼と観戦といったモービリゼーション(動員)を捉えてもいいし、より小さなスケールで立ち飲みや立ち働き、送り迎え、福祉的な移送、散歩、まち歩きやのみ歩き、トレッキング、キャンピングのふるまいを見直してもいいのかもしれない。人類学と観光のアナロジーについての脚注も本書には書き留められていた。

アーリにもやや示唆されていたが、移動は手段ではなく、目的でもある。動くために人はとどまる。観光するために、人はふとそこにとどまっているだけなのかもしれない。