感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

最高。読みたかったSF。人類とは広い宇宙のなかの地球に存在する一つの種族であるということ、時は過去から未来に流れて記憶を残していくということ、そういう常識が全く通用しない世界を見せられた。壮大すぎて理解できないのが良い。

―種族的記憶――そうだ、そういったものがあるにちがいない。そしてその記憶は、なぜか時間とは無関係なのだ。そこでは、未来も過去も一つでしかない。だからこそ、すでに何千年、何万年かの昔、人類は畏怖と恐怖のもやを通してオーバーロードの歪んだイメージを見ていたのだ。

Posted by ブクログ

オーバーロードと出会ったばかりの頃である第一部を読んでいる時が一番楽しかった。まだ幼年期であるこの世代の人々が最も私自身に近いからだと思う。共感しながら読めるのだ。

何が隠されているのだろうと恐れながら読んだが、科学を超えた力がその上に君臨しているなんて考えてもみなかった。たしかに努力ではどうにもならない世界だ。

地球人類の終わりもそうだが、オーバーロード達のこれまでとこれからのことを考えて絶望感に打ちひしがれた。本当に突然変異でもしない限り、流れを変えるのは難しいのだな。

結果的に、地球人類は自滅の期限を少し延ばしたというだけだった。宇宙規模で見れば。それがまた虚しくもある。

時代によって語り手が変わっていったが、最終的にはカレルレンの背中の哀愁が目に浮かぶようだった。最後の光を放つ星と、静かで深い宇宙のコントラストはきっと美しいだろう。

Posted by ブクログ

ずっと前に読んだことがあるはずなんだけど、後半の展開はまったく覚えてなかった。そのおかげというかなんというか、衝撃の結末だった。人類の未来について書かれた作品は星の数ほどもあるけど、ユートピアとかディストピアとか、希望とか絶望とか、そんな物を超越した未来。種としては高次元の存在になったんだろうけど、それがいい事なのか私にはわからない。

Posted by ブクログ

クラークは20代の頃に何冊か読んだが、「幼年期の終わり」は今まで読まずじまいだった。人類の幼年期が終わる様子に結構な衝撃を受けた。でもきっとそうなんだろう。進化は福音であるのと同時に強烈な喪失感を伴うのだ。

Posted by ブクログ

題名が秀逸。このタイトルじゃなければ意味が分からなかった。

人間の肉体(または肉体があるという錯覚)を捨てて、より高次のものへと進化する。

解脱する。

神と一体になる。

SFというよりは宗教なので、合わない人には合わないだろう。

人類は何処に向かうのか。

人類の終焉はどうなるのか。

現実には幼年期を卒業すれば、お迎えではなく、より良き未来が築けるのだろう。

けれども温暖化やら争乱やら差別やら、人類はいつまでたってもどうしようもない。

幼年期を脱するのはいつになるのか。。。

Posted by ブクログ

いやー、凄かった。

中盤以降の怒涛の展開に、後半の章は、ほとんど一気読み。震えたー!

これはSFなのかな?1979年刊行とのこと。

予言書のようでもあるな。

人類は科学が万能であり、

人類は無敵かもしれない、と勘違いをしているようで、宇宙人やUFOはバカげた都市伝説だと笑う人々は、いったい宇宙の何を知っているのだろうか?

カレルレンの言葉が全てを表してる。

「星々は、人類のものではない」

ワンネスとは物理次元の自我にとっての恐怖なのか。なるほど!だから死が怖いのね。

自我の消滅と自我の抵抗。

アセンションと統合。

オーバーロードたちの行きつくさきは…どこなのかな…

Posted by ブクログ

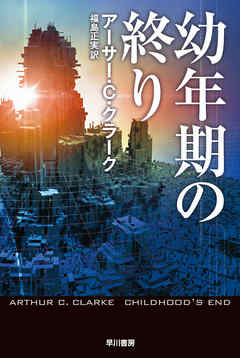

突如人類の前に飛来した巨大なUFOにより、人類の歴史は一変した。上帝《オーバーロード》と呼ばれる彼らにより、地球上の戦争や飢餓は去り、人類は栄光と繁栄の道を歩みだしたかのように見えたが……。

古典名作のSFだが、今読んでも色褪せておらず、SF初心者が読んでも分かりやすい筋書きとなっている。苛烈な宇宙競争の果てに訪れた、突然のファーストコンタクトという開幕から、第一部は主に人類を管理するオーバーロードの正体とその目的に焦点を合わせているため、読者の気になる部分とストーリー進行上の謎が噛み合わさっているため、ぐいぐいと物語に引き込まれていく。人類が嫌悪感を覚えるような異形異様の姿だから隠している説や、実は人類と同じヒューマノイド型のエイリアンだからという説など、隠された謎に対する議論の数々はオーバーロードの正体に対するハードルを無尽蔵に上げていくが、第一部の最後で明らかになったオーバーロードの正体=悪魔というのには、あれだけハードルを上げていたのに想像に至らず、驚いてしまった。エイリアンの造形が神話や伝説上の姿であることから、はるか古代にも訪れていた可能性を出しつつ、一発でイメージ喚起させる上手い造形である。また正体という美味しいネタを最後まで隠さず、序盤の段階で切ってきたのは素晴らしい。第二部は黄金時代の名の通り、オーバーロードによって変革した人間社会、所謂ユートピアを描いているわけだが、こういう架空の革新的な出来事による未来社会の予想図はいつ読んでもワクワクする。そしてオーバーロードの目的に対する若干の懸念と、冒険を求めて密航とする若者という小さなエピソード、いずれ夫婦になる二人という市民の視点を挟みつつ、物語は終局へと移行する。オーバーロードの支配、それに対する抵抗というには、あまりにも文明力に差がありすぎるため、それは無いと思っていたが、明かされた真実、オーバーロードより上位のオーバーマインドという存在の判明は、一気に絶望と諦観をもたらせてしまう。それはもう人類に分かるレベルの支配とか搾取ではなく、摂理にも似た、圧倒的な矮小さの現れである。宇宙は人類のためにあるのではないという、ごく普遍的な真実はひどく残酷にも映るが、旧人類の繁栄と滅亡という、壮大なテーマの前には塵芥に等しい感情だろう。知的生命体が一段上の進化をするという、壮大なスケールの物語を一冊にまとめた驚異的かつ、アメイジングなSFである。

Posted by ブクログ

読み終わってポカーンとしてしまった。空虚、おいてけぼり、消化不良、うまく言えないがそんな感じ。

圧倒的な科学力で人類を間接支配する「オーバーロード」は、人類にかつてない繁栄と平和をもたらしたが、あまりに圧倒的すぎる力の前に人類はハングリー精神を失う。オーバーロードの真の目的は後半まで明かされない。

真の目的が明かされたとき、「は?」と思った。圧倒的科学力を持つオーバーロードのさらに上位「オーバーマインド」がいて、科学力などではどうにもならない存在だという。

科学力が唯一の宗教となった人類というか我々にはまさに想像がつかない。科学だけでは進化の限界があり、オーバーロードは進化できない。オーバーロードはそれを知っている。だから人類のテレパシー的能力を観察する。

やがて今の人類と地球は消滅して、新たな「子ども」は目的なく個性なく地球上に漂う。

こんな展開というか設定があるのか。ハッピーエンドとかバッドエンドとかそういう話ではないな。前半のファーストコンタクトなエピソードはオマケに過ぎないな。

進化はの果てに何があるのか?進化は真の幸せをもたらすのか?目先のテクノロジー設定が巧みに隠されているおかげで古さを感じにくい普遍的物語になっていると思う。

Posted by ブクログ

初読(創元推理文庫版だった)は小学生(中学に上がった頃?)だった筈なので、約50年ぶりの再読。

当時は、作品中に提示されるビジュアル描写に圧倒されてばかりで、作中にちりばめられた諦念や悲哀までは理解できなかったように記憶する。 生物の進化とはすばらしいことだと今でも思ってはいるが、進化の過程から取り残された存在(それが地球人であれ宇宙人であれ)の観念がもの悲しい。 グレッグ・ベアの“ブラッド・ミュージック”と読み比べてみたい。

Posted by ブクログ

人類が娯楽にふけり、遊生夢死していたときが「黄金世代」と称されていたのを恐ろしく感じた。小人閑居して不善を為すとはまさにこのこと。

人類そのものの存在理由や運命を問いかける作品。作品としては文句なしだが、私の性には合っていなかった。「すばらしき新世界」を読んだ時は著者の物事についての思想が語られていて終始学びのある読書だったが、本書ではストーリー重視といった所だろうか。ただ、これは単に個人の好みであると感じている。

本書では地球の運命の一切をオーバーロードに委ねられている状態である。人自身の手で作られたユートピアと人以外によって作られたユートピアという点で他のSFとの違いを見出すことができる。人以外によって統治された地球はこのような悲惨、壮絶な最期を迎えるとなると、やはり人類の主人は人類でないといけないという結論になるのだろうか。

Posted by ブクログ

フロム・ソフトウェアのゲーム『Bloodborne』を友人に勧められたところ、どハマりしてしまい、同じく友人の紹介で、当ゲームの元ネタとなった本作を知った。

読み始めに想像していたよりも、ずっとファンタジックな展開となった。

科学を一種の宗教であると認めながらも、進んだ科学が全ての宗教を淘汰した世界を展開する前半に対して、後半では、霊的な方向性で人類が進化していく世界を展開していた。

後半の、あまりに超能力じみている展開をファンタジックと捉え、少々げんなりした気持ちになってしまった私は、すでに科学という名の宗教の虜になってしまっているのかもしれない。

オーバーロードと人類の違いの一つとして感情のあるなしが挙げられる。これは、感情が摩耗した種はオーバーロードのように進化が頭打ちになってしまうことを暗に示す筆者からの警句ではないかと思った。

話は変わるが、1974年に想定されていた進んだ技術や文化体系が、どういったものであったのかという視点で楽しむことができた。

昔の(特に半世紀ほど前の)SFで描かれた未来の様子と現在の様子がどれくらい乖離しているかを楽しむことができるのはSFの面白いところだと思う。

以下、Bloodborneとの関連で気づいたところ

カレル文字のモデルはカレルレンではないだろうか。

赤子を失い、求めているという上位者たちは、進化の道を絶たれ、進化した人類の保護を目的としているオーバーロードたちを表現しているように思える。

オーバーロード≒上位者とすると、自然災害からジェフを救けたオーバーロードの構図は、赤子を守っていた(?)メルゴーの乳母の構図にそのまま当てはめることができる。

上位者に赤子を取られたトゥメルの女王ヤーナムは、オーバーロードにジェフを取られたジーンと同じ構図をしている。

ヤーナムの夜明けエンドで目を覚ました主人公は、地球に帰還してカレルレンから説明を受けたジャンが一人で地球上を生きる様子と似ている。

遺志を継ぐ者エンドでゲールマンに代わった主人公は、地球に残って星の終わりを見届けたジャンの様子と似ている。

幼年期のはじまりエンドで上位者となった主人公は、ジャンが地球を捨ててオーバーロードに着いていくことを選んだ可能性を示唆していると思う。

↑の説が正しいとすれば『幼年期の”終り”』という作品に対して「幼年期の”はじまり”」というタイトルを付けることで、〖ジャン«Bloodborneの主人公»がこれから別の星«悪夢»で発生する種の進化«獣狩りの夜»をオーバーロード«上位者»として見届ける〗という構図を示唆しているのではないかと思う。

赤子を倒して入手する「3本目のへそのお」を使用して月の魔物(上位者)と戦闘することになるのは、ジェフをはじめとした子供を死なせてしまうとオーバーロードと対立することになっていたかもしれない可能性を示唆しているのではないかと思う。