感情タグBEST3

Posted by ブクログ

貧困や飢餓、ストリートチルドレン、少年兵、性犯罪、エイズ。

漠然と大変な問題という認識はあったが、こんなにも悲惨な事だったとは。

改めて自分が如何に満たされた生活をしているのかを認識し、何が出来るのかを考えさせられる本でした。

著者が現地で聞いた話がリアルに書かれており、ショッキングな内容が多い。

倫理に反した犯罪や人身売買等も書かれているが、現地の人達の気持ちや状況を考え、一概に否定していないのが素晴らしいと思う。

我々の物差しで測れる事では無い。

ただ、解決に協力は出来ると思う。

もっと積極的に知って、行動していきたい。

Posted by ブクログ

[2014.11]貧困の中で生きる人たちについて複数の視点からまとめられている。児童労働、教育、児童結婚、ストリートチルドレン、子ども兵、エイズといったそれぞれの現状とそれが起きている背景にある要因について、著者が現地で取材した具体的な内容を元に書かれている。

1つの問題を解決しようと考えても、連鎖的に複数の社会的問題が絡み合っている貧困の現場。

全ての問題を解決することは出来なくても、1人の孤児あるいは1つの事象と真摯に向き合っていけば、必ず道は開けると感じることが出来る力強いメッセージが込められている。

世界の貧困、国際協力に興味があるけど、何をすれば良いか分からないと言っている人に超オススメ!

Posted by ブクログ

統計や、単純理論に終結させる

マスメディア式発想では、

決して自分に落とし込めない世界の実情…

寄付はしているけど何もできていない気がする自分へ、

もう一度〆の言葉。

みなさんのなかには、そのどうしようもない現実を目にして

途方に暮れる方もいたかもしれません。

しかし、あなたは世界の大問題をなにも一人で解く必要はまったくないのです。

どんな天才でも、そんなことをできるわけがありません。

大問題を解決しようとするのではなく、あなたが向き合えると思うたった一つの出来事に対峙し、

自分に何が出来るかを考えることが大切なのです。

中略

私は、あなたが問題の難しさに絶望するのではなく、

その複雑に絡み合ったもののなかから一つを抜き出し、

それに対して出来ることをしてもらいたいと思っています。

Posted by ブクログ

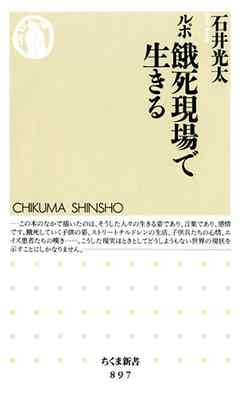

今まで石井さんが取材してきた貧困国のまとめのような一冊。

ユニセフなどの国際機関がが発表している統計上の数字も見せながら、数字だけでは見えてこない一人一人の生活の一部を教えてくれます。

例えば、世界では飢えている人々は約10億人いるといわれていて、途上国で死ぬ5歳未満の子供の3人に1人は栄養不良が原因といわれています。

お腹を大きく膨らませ、目や口にハエがたかっても払おうとしない半分死んだような顔の子供たち。

私たちがすぐに思い浮かべることができる貧困国の象徴のような映像です。

では、死なない3人に2人はどのように生きているのか。

栄養不良のまま膨れたお腹を抱えて、友達と遊び、仕事をし、恋愛をしなければならない彼らはどのように生活しているのでしょう。。

約2億人いるといわれている児童労働が全部悪いことなのか。

彼らがどんな仕事をして家族をどう支えているのか。

児童労働を取り締まったがために起きる悲劇。

数字だけでは見えない児童労働の実態を知ることができます。

石井さんは言います。

私たちは統計の数字を見ただけで知った期になる。

しかし、統計はあくまでも抽象的な数字に過ぎない。

飢餓現場と呼ばれる場所で、彼らはどのように生活し、どんな問題に直面し、何を思っているのか。

数字では表せない彼らの「生」を、自分が現場で見聞きした体験をふんだんに盛り込みながら統計の数字と照らし合わせて書き綴りますと。

Posted by ブクログ

アフリカで生じていることは何となく知っているつもりだった。しかし、実は何も知らなかったことをこの本で思い知らされた。

つぶさに足を運んでの取材に頭が下がる。そして、様々な環境に置かれた一人ひとりの存在を受容する筆者のスタンスに学ぶものが多々あった。

難しい理論を説明するのではなく、一人ひとりの迫られている現実を丁寧に炙りだすこうした仕事は価値がある。

なす術は安易にみつかないが、筆者が訴えるように関心をもつことがとにかく大事だ。

Posted by ブクログ

世界の貧困の現場を教えてくれているので示唆に富む。例えば児童労働を禁止すれば家族を養えなくなった子供たちはアンダーグラウンドでもっと劣悪な環境で働かねばならなくなったり。それは児童結婚や売春や貧困ループの助け合いなんかでも背景には色んな要因が絡んでおり、そういった点も考慮して考えねばならないんだろうなと思った。

Posted by ブクログ

石井光太さんの本は、どんなに疲れているときでも読み始めたら止まらない、背筋が伸びる。

「教養」という言葉が、普段使っている意味と異なる意味を持って使われている。

普段「教養がある」と聞けばそれは詩学を嗜み歴史に精通し音楽や芸術に造詣が深い・・・というイメージになるけど、この本では日常生活で人とコミュニケーションをとることを指している。

育つ環境があまりにも違うせいで、他の人が当たり前にできていることができない。

知っているつもりでも、日本で育った人にはきっとわからない。

あああああー

1、2の3で世界平和になれたらいいのに・・・

Posted by ブクログ

世界で問題とされてる事柄を七つの章に分けて実際に見て触れて感じた事をわかりやすい言葉でまとめてある。貧困や餓死などの言葉は知ってるが、それが実際にどの様な状況なのかはわかっていた様で何もわかっていなかった。貧困で生きるか死ぬかの生活をしている子供達の心の豊かさに驚いた。我子を思う親心の深さや生きる為に子供にして家族の事を思う行動は言葉が出ない。衝撃を受けた内容だった。

Posted by ブクログ

この作者の持つ視点の低さには毎度のことながら驚かされます。この本もまた、場合によっては自分の世界を根底から覆される恐れがありますので、お読みになるときにはその点をよくご理解いただけるとありがたいです。

性懲りもなく石井光太さんのルポルタージュばかりを読んでいる自分がおります。この人の本は、ムチャクチャな世界の現実を描写しているので、読んでいるとだんだん感覚が麻痺してくるんですよね。今回取り上げたこの本の中には『飢餓』や『餓死』が日常と化している中で、人がどのようにして生き、食べ、遊び、そして愛し合うのか?そういうことを詳細にルポにしております。

この本は新書なのですが彼の本ははっきりいってR指定をつけるべきだと思う。そんな内容です。人によっては、この本を読んで人生が根底から覆されてしまうかもしれません。ここに扱われている話題のうち、僕が特に注目したいのは児童結婚に関わる問題と、『子供兵が見ている世界』という章で扱われているいわゆる少年少女の兵士たちの問題です。

児童婚の問題に関しては、親同士の取り決めか何かで決まって、大体は家業を手伝う労働力として、男のほうは結婚するのだそうですね。女性、もしくは女の子の立場だと、若いだけで金がない男と結婚すると路上で暮らさざるをえないため、きちんとした家に住めて、ちゃんとした食事も出してもらえるからいいのだという返答が帰ってきたときには作者同様、児童婚の事実が一概に『悪』とは片付けることができない自分がいました。

そして、子供兵士の件ですが、戦争のえげつなさをこれでもかといわんばかりにたたきつけられたような気がいたします。そして、大人たちは処刑を彼らに強要したり、薬物を与えて、理性をなくして、戦場で戦わせると。ここまで読んでいて、かなり重い気分になりました。そして、子供兵から解放されても、薬物やトラウマなどで廃人になっていることも多く、社会復帰は難しいのだそうです。

こういう事実の中でも、ごみの中で抱き合い、路上で子供を育てる夫婦がいて、おなかだけがぽっこりと突き出た欠食児童がサッカーに興じている。人というものが以下に多様な存在であることがこの本を読んでわかります。しかし、内容が内容ですので、ある一定の覚悟を持って読んで頂けるとうれしいです。

Posted by ブクログ

餓死現場で生きる人たちが直面している様々な問題と、問題が起こる背景を実体験に基づいて語ったもの。

児童労働や売春などは先進国の価値観では許されるものではない一方で、彼らにとって家族が食べていく為の最後の手段だったり、貧困から抜け出せる手段だとしたら、我々はこれらの行為を安易に非難すべきであろうか。単に統計上これらの数字を減らせば良いわけではなく、こういったものに従事せざるを得ない彼らの現実をもっと理解すべきであると感じます。児童労働や売春を単に取り締まるだけだと、彼らはもっと劣悪な労働環境に陥る可能性があり、貧困の根本になっているものを解決しないでは、問題は解決しないと感じました。

Posted by ブクログ

データだけでは分からない現実がある。ここに描かれているのは圧倒的な貧困だ。生き延びる為の悪循環は、先進国が考える支援だけでは到底救えない。しかし、現実から目を背けず受け入れ理解したい。

Posted by ブクログ

石井氏のルポは、いつもいろいろと考えさせられるものがある。

例えば児童労働の問題。批判するのは簡単だが、なぜ子どもたちはそこで働かなければならないのかということを考えていくと、「児童労働は”悪”」と単純に決めつけてしまうことの怖さが見えてくる。

石井氏は批判はしない。ただ弱者の横に寄り添ってくれる優しさがある。

Posted by ブクログ

世界の貧困問題のルポタージュ。

石井光太さんのルポは事実を客観的に述べながらも、悲壮感だけでない部分もしっかり切り取る眼差しがある。遠い遠い国の話ではなく、自分達の世界の延長にあることを感じさせてくれる。

同時に、こうした地域では良い悪いではなくもともとの習慣や風習、思考が前提として大きく違う。違いをわかったうえで支援をしていかないと穴のあいたバケツのように全く意味をなさなくなってしまうという事を感じた。

どんな課題や問題であっても、まず相手を知ること、現状を客観的に正しく理解することが必要。

Posted by ブクログ

久しぶりの石井さんの本。

貧困についてやけど、その貧困を理由に生じる児童労働・教育・児童結婚と性・ストリートチルドレン・子供兵・エイズについて書かれている。

それぞれ筆者が出会った人たちの個人のストーリーが紹介されるので、自分が思ってたそれぞれの問題が一概に言えないと痛感。

とくに児童労働の話が印象的で、ハッとさせられた。

児童労働と聞くと小さい子供たちが朝から晩まで長時間、低賃金で肉体労働させられて可哀想!と思ってたけど、実際はそうとも言えないなと。

そこで働けなくなったら、本当に餓死しかない切羽詰まった環境。

よくよく考えたら分かる事を気付かされた!

Posted by ブクログ

知らないままに いる

ことと

知らなかった とは

ずいぶん 違う

知らないままに する

ことと

知ろうとする のは

もっと 違う

石井光太さんの

「本」に惹かれるのは

そういうことなのだろう

Posted by ブクログ

戦争や紛争、貧困、食糧不足、感染病。世界には一筋縄では解決できない複雑で深刻な問題が数多くある。私たちはしばしば新聞や雑誌などに記されている統計的な数字を通じて、そうした問題の事の重大性を知識として享受する。

だが、こうした「大きな問題」について考える際に、私が常々重要だと考えるているのは、その問題に対する「当事者意識」である。人々に「当事者意識」を喚起するのでなければ、「大きな問題」を人々に伝える意義はほとんどないように思う。

たとえ「大きな問題」を知識として得ていたとしても、そうした問題を「我が事のように感じる」という意識がないと、具体的なアクションを起こすためのモチベーションは起こらない。「当事者意識」を起こすための方法は、その悲惨さや残酷さをショッキングな映像を通して伝える方法か、あるいは、そうした問題に困っている人の生の声を、取材者の感じたままに文章にして、物語る方法しかないように思う。

石井光太さんのルポルタージュはそのうち後者の方法だと思う。

石井さんはある問題に対して足をつかってどんどん入り込み、問題に苦しむ人たちとコミュニケーションをとり、自分の感じたことを感じたままに書いている。問題の当事者に近づき、その人の生の声に触れ、自分自身もがその当事者のごとく感情を動かす、石井さんってそんな人じゃないのかなと勝手に思った。

ルポルタージュは、取材者の主観的な意見の表明であり、物事を精確に伝えていないという批判を耳にすることがあるけど、私はそうした意見を的外れな意見であると思っている。そもそもルポルタージュは取材者の一感想を、もっと言えば「一感情」を読者に伝えるものである。新聞などの媒体が客観的な情報を正確に伝えようとするものであるに対して(新聞も主観的で且つ独断的なことは多々あるが)、ルポルタージュは取材者自身の生の声を自分なりの表現で人に伝えるものである。

客観的な文章は「人に伝える」ことはできるが、「人を動かす」ことはできない。人を感動させ、人を動かし、人の人生を変えてしまう、それがルポルタージュの醍醐味であり魅力である。

Posted by ブクログ

「恵まれない子どもたちに支援の手を」と一言で語られがちな世界の貧困問題にもう一歩深く踏み込んだ作品。

飢餓の中に生きる人たちにも生活があり日常がある。

当たり前のことだが、改めてそのことに気付かされた。

本書では「子供兵」についての記述もあるが、戦争が終わったあとの彼らの行く末、また彼ら(彼女ら)がなぜ、どのような経緯で子供兵になるに至ったのか、ということも書かれている。

貧困と戦争、そして生活、それらが切り離すことのできない問題として描かれ、安易に児童労働や、児童結婚を否定するだけでは解決出来ないということを知った。

あとがきに「私は、あなたが問題の難しさに絶望するのでなく、その複雑に絡み合ったもののなかから一つを抜き出し、それに対してできりことをしてもらいたいと思っています。」とあるが、その方法についても、もう少し言及があればと思った。

Posted by ブクログ

公用語すら喋れなければいかに仕事がないか、

児童結婚という名の身売りが、娼婦と比べてどちらがよいのか、

児童労働を禁止したら、児童労働でしか金銭を得られない彼らはどうなるのか、

貧困から抜け出す唯一の道が子供兵になることなのに、子供兵すら禁止するのか、

そういった餓死現場で生きている人たちの現実を描写した作品。

豊富な現場に裏打ちされた文章が目の前で起きていることのように訴えてくる。

簡単な特効薬があればとっくに解決している。

問題の糸は深く複雑に絡んでいる。答えは一つずつ見つけていくしかない。

Posted by ブクログ

世界の飢餓について、貧しい国の現状について、ただ統計の数字ではなく実態をひとつづつ紹介するもの。

普段私たちの目に入らない情報がたくさんわかりやすく書いてあります。

飢餓であってもそれですぐ死に至るという話しではなく、それは彼ら、彼女らには日常で、その状況の中で生きなければならない。

本書の中にNGOや政府の支援の行き違いについて記述されている部分もありましたが、それでもこうした現状を目の前にした時に、私たちはただかわいそうで終わらせるだけではなく、何かできることをする必要があるのではないか。と考えさせられる一冊でした。

少しでも世界の貧困の問題に興味のある方にはお勧めします。

Posted by ブクログ

『飢餓に瀕して、骨と皮だけになった栄養失調の子供たち。

外国の貧困地域の象徴としてメディアに描かれている彼らも、

ただ死を待っているわけではなく、日々を生き延びている。

お腹が膨れた状態でサッカーをしたり、化粧をしたりしているのだ。

ストリートチルドレンや子供兵だって恋愛をするし、結婚するし、子供を産む。

「餓死現場」にも人間としての日常生活はある。

世界各国のスラムで彼らと寝食を共にした著者が、

その体験をもとに、見過ごされてきた現実を克明に綴る。』(表紙より)

--------------------

この世に生をうける前から栄養失調であるという現実。

彼らは母親のお腹の中にいる頃から飢餓と戦っている。

運よく、命かながら生まれてきたとしても、

そこに待ちうけているのは希望の見えない現実。

飢餓、児童結婚、児童労働、子供兵、売春、HIV...。

明日生きていることさえ分からない、

ただ、毎日を必死に生きる彼らのことを、

僕は見て見ぬふりをすることしかできないのだろうか。

日本に生まれ、日本で育った僕にとって、

あまりにも非現実的な餓死現場で

彼らは確かに生きている。

Posted by ブクログ

負の一面だけ見てそれを非難するのは良くない、と言っている箇所がいくつもあることに好感が持てない。貧困ゆえの人身売買・児童婚、無教養ゆえの信仰など、それらを否定することは彼らが生きていくことを難しくすると。そういう面があるのは確かにその通りであるが、そこで思考停止するのではなく、根本原因を取り除くためにされていること・できることなどにも目を向けたい。(ルポなのでそんなものかもしれないが。)貧困から救う方法として、援助なのか自立支援なのかと考えるとグラミン銀行などの考え方にもつながっていく。