感情タグBEST3

Posted by ブクログ

もう没後30年なのですね、1979年12月2日に71歳で亡くなった映画・ジャズ評論家、旺盛な欧米文学の紹介者、エッセイスト。

おそらくこの30年間、いつだって信奉者たちによって片時も忘れ去られていなかった植草甚一。

私も中2のとき出会って以来、忘れたことなど一度もなく、常に傍らにいて、どうだい最近の映画は? 何か面白いものがあれば教えてくれないか。ところで、伝授したコラージュは続けているかい? などと、いつも話しかけてくれます。

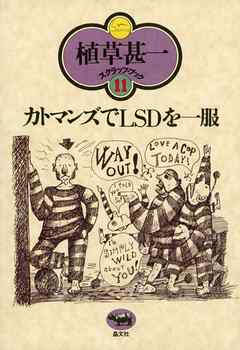

本当に、9月7日に『ぼくは散歩と雑学がすき』の感想で書いたように、晶文社版の『植草甚一スクラップ・ブック』全41冊は私の大切な大切な玩具箱です。

別段この本は、麻薬を奨励しているわけではありませんが、1976年当時の、ヒッピーやサイケデリック・ロックなど世界の最前衛の芸術家や、カルロス・カスタネダの精神世界の探究、それに古典的先駆者のオルダス・ハックスレーやアンリー・ミショーなどのドラッグへの関心・傾倒を好奇心に満ちて紹介する一冊です。

Posted by ブクログ

LSDの研究が米国からフランスへ移ったら、その探究心がやっぱりフランス人らしいのが興味深い。アンリ・ミショーなどのフィールド・ワークとどこか似ている…。表題作他、若々しい眼が捉えた若者の世界。76年刊の新装版。

(「MARC」データベースより)

資料番号:010819910

請求記号:914.6/ウ

形態:図書

Posted by ブクログ

先週は出張で、今週は当直が2晩もあったものだから、今日は朝から休息日に当てることに決めて、だらだらとだらだらを楽しんでいる。こんなときには未読の本でも紐解いてみようと見ようと思うが、結局面倒くさくて眺めるだけでおわってしまった。

しかしストレス溜まっているナ。何もしないことが出来なくなっている。なにかをしていないと落ち着かなくなっている。Type A personalityの典型的うつ病邁進パターンだ。かといってやる気もあまり無いものだから簡単なネットなどしかできない。今週のようなスケジュールだと、週末金曜日になると胸が痛くなってくる。

ペースをもっともっと緩める必要があるナ。というか今の緊張をほぐすことが必要だ。こんなときにマリファナなど吸うと効果的なわけでが、ここは日本なので、午後からワインでも買いにいって、酒デリックにしよう。

気分だけでも味わうために、植草甚一の「カトマンズでLSDを一服」を読む。植草さんが70年代の初頭、アメリカで起こっていたサイケデリック革命を軽やかな筆致で書き留めてゆくのが心地よい。アメリカの雑誌などから拾い読んだ記事から、その熱気を敏感に感じ取り紹介してゆくそのスタイルは、カルチャージャミングの元祖としてみても面白い。

40年経った今から眺めてみても、驚くほど詳細なそのシーンの現状が語られていて、その後日本の様々な現場で流布されていったサイケデリックなフォークロアも、植草さんのスクラップブックがオリジンではないかと思わせるもの多数。

アンドルー・ワイルド、ティモシー・リアリー、オルダス・ハックスレー、チャールズ・タート、エリアーデ、カスタネダ、ヒッピー、イッピー、ヒップ、スクエア、LSD、マリファナ、スピードボール、ヘイト・アシュベリー盛衰記。植草さんはティモシーリアリーのハチャメチャさがお気に入りだ。やはりセンスがいい。

『若い人たちにリアリー支持者が多い。サイキデリックという最近の流行語は<心のなかの意識を明けっぴろげ、自由にし、拡大する>という意味になるが、サイキデリックスという複数になると、LSD、メスカリン、プシロシビンといった幻覚剤の総称になる。LSD1オンスから二万八千四百人分ができるというが、最近はグリニッジ・ビリッジあたりで角砂糖に浸み込ませたものを、一個五ドル見当で売っているそうだ。無色、無臭で、一回の服用で10時間から12時間というものサイケデリックな世界の中に入りこめる。これを「トリップ」(旅行する)といい、LSDにイカれた者を「アシッド・ヘッド」(酸性の頭)と呼んだりする。

サイキデリックの特色は幻覚状態における色彩の世界が、きわめて超現実的な美しさであって、恐怖感が入りこんだりするが、この特色を利用してサイケデリック・ショーというのがロックミュージックと結びつき、ニューヨーク、シカゴから最近はサンフランシスコに演奏の中心地が移った。日本でもレコードが発売されだしたが、このシスコサウンドという新しいロック・ミュージックは面白い。今まではエレキがかんだかい音を出すだけで、騒ぎまくり、非音楽的だったが、インド音楽の施法が入りこんできたし、ずっと音楽的になっている。これをサイキデリック・サウンドと呼ぶようにもなった。

ところでティモシーリアリーというのは、どんな男なんだろう。この名前はすでに知られているが、ペーパーバッグの「LSD物語」に経歴が詳しく出ているので、簡単に書き留めておこう。』

(LSDの古典的文献となったハックスリーのメスカリン反応記録を読む.p.80.1967)

これが67年だからいかに早かったかがわかるだろう。この頃の日本のスノッブはジャズを聴いていた。もちろん植草さんもジャズ評論の第一人者だから当然だけれども、同時にサイケデリック・ロックの洗礼も受けていた。植草さんは海外のレヴューや雑誌記事を引用して、あくまでもミーハーな新しい物好きのスタンスでサイケデリック体験を日本に伝えたが、いやいやどうして、彼のドローイングを見れば一目瞭然だ。

その時代どんなアンダーグラウンドなコミュニティーが存在していたのだろう。