感情タグBEST3

Posted by ブクログ

非常に面白い本です。特にことばを分析的に考える人にはとても面白く読めます。「へぇ~」と思うことも多く,有益でありまた面白く読みました。(ちなみに私は言語学が専門の研究者です。ただ著者の寺澤さんの専門である英語史に関してはそれほど知識があるわけではありませんが,言語一般に関心がある一読者の感想とご理解ください。)

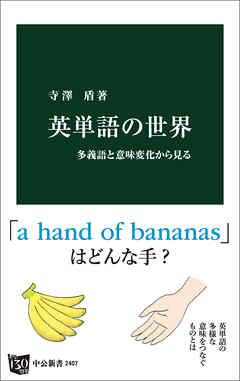

内容を大まかに言うと,英単語に関して時間を経るにつれて起こる意味変化に注目し,どのようなメカニズムでどのように意味の変化が生じるのかを解説しています。これによっていわゆる「多義語」が生まれます。基本となるメカニズムは「メタファー」と「メトニミー」と呼ばれるものが主で,これ以外に「誇張」や「皮肉」などが意味変化の契機となります。

メタファーとメトニミーに関しては、言語学の下位分野である意味論(特に認知意味論)と呼ばれる領域で入門レベルの概念として出てきます。簡単に言うと、メタファーは「例え」です。「目玉焼き」の「目玉」はその料理が目玉に似ているので例えた言い方ですから,「目玉焼き」の「目玉」はメタファーであると言われます。メトニミーは「置き換え」です。典型的には近くにあるものや密接に関係するもので置き換えて表現することで,例えばトイレを意味する「お手洗い」などは排泄という行為の後に行う,密接に関係する行為で,排泄行為をそれと関係する別の行為を意味する単語で置き換えることで表現します。(ちなみに,ここで出した「目玉焼き」や「お手洗い」の例は本書に載っているわけではなありません。本書はあくまで英語に関する本です。)

このようなことは英語でも多く起こります。上の例で「へぇ~,面白いじゃん」と思われた方は本書を面白く読めると思います。本書にはこのような例が満載です。また,上の例で分かるように,本書を読んでも英語力はつきません。しかし英語という言語,ひいては言語一般の意味に通底する意味変化のメカニズムに対して理解が深まるので,英語の単語(特に多義語)を学習する際に意味どうしの繋がりが見えやすくなり,覚えやすくなるのではないでしょうか。

Posted by ブクログ

どのような単語も、場所や時代に合わせて人間の使いやすいように意味が変化してきたことを具体例を用いながら解説してくれている。とても読みやすかった。

Posted by ブクログ

普段使う何気ない単語にも深い語源や長い経緯があるのが面白い。無意識に使っているような言葉でも、よくよく考えてみると本来の意味とは全く違う使い方がなされているのは、メタファーや文脈による新しい意味づけがなされているから。

こういうのが理解できるようになると類推する力も身につきそう。実際に最終章でも書かれていた通り、受験勉強にありがちな「一語一義主義」には警鐘を鳴らしているくらいで、正しい文脈理解には単語の意味の転用パターンを知ることが大事だと述べられている。

本書は言語学的な文脈がメインなので、正直なところこれを読んでも英語力は全く上がらないと思うが、単語ごとのストーリーを知ることで、文章を咀嚼するように読むことができるのでおすすめ。

Posted by ブクログ

英単語の世界は複雑だ。何しろ、古代ギリシア語、ラテン語、ゲルマン語などいろいろな起源をもつ単語が幾重にも重なっている。そんな英単語の世界を多義語と意味変化から見るのが今回の本だ。

受験で良く単語と日本語の一対一で覚えるが、それが完全とは言えないのが言葉の怖さだ。著書では「妊娠する」の意味のpregnantが例に挙がっている。「意味深い、含蓄のある」と言った意味もある。

誰でも知っている単語の一つにbookがある。なんだと思う方もいるかもしれないが、意外な意味として「予約する」がある。簡単な単語だけに甘く見ているとやけどする。

その他にもいろいろ読んでいてフムフムと思うことがあった。多義語としてのyou、bottleが意味することなど。