感情タグBEST3

Posted by ブクログ

まずは、これだけの本を実名で書いた勇気を讃えなければならない。

これだけで、五つ星。

自分は官僚の方々とのお付き合いも多いので、その生態については分かっているつもりではあったけれど、やはり驚くこと多数。

特に驚いたのは、財務省の国税庁を通じた支配。恣意的な操作はもちろん、ダブルバインド状態を創り出すという意味において賢い統治方法だ。

しかし、こういうのって陰謀説と紙一重なので、本当に嫌だ。

惜しむらくは、農業政策等、大まかな方向性は間違っていないものの、やはり経済メカニズムへの過信がある。

社会というものへの眼差しが弱いか。

ともあれ、多くの人に読まれることを期待したい。

Posted by ブクログ

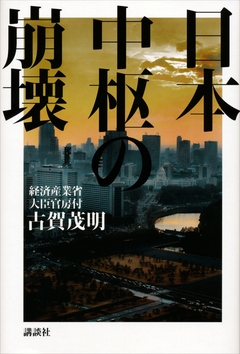

[無謬神話のその先に]執筆当時に現役官僚でありながら、公務員制度を始めとした官僚をめぐる様々な常識が時代遅れになっていると主張した警世の一冊。「官僚は優秀でもなければ公正でもない」と一刀両断し、幅広く注目を集めました。著者は、経済産業省(以前は通商産業省)等に務められた古賀茂明。

広く名前が知れ渡った作品でしたのでなんとなく手に取るのを先延ばしにしていたのですが、著者が思うところの現行の公務員制度の問題点などがわかりやすく、そして詳細に述べられており勉強になりました。公務員制度改革というと少しとっつきにくい感じもしますが、その重要性も本書で指摘されているため、事前知識が多くなくとも読み進めることができるかと。

本書を読んでふと思うのは、今後の日本においては(経済面、精神面を含めた)世代間の溝が、政治的な軸として一つの役割を担うようになるのではないかということ。筆者の主張を良く読むと、あらゆるところに年配対若手という構図が潜んでいる点が非常に印象的でした。

〜私流にいわせてもらえば、「霞が関は人材の墓場」という表現がぴったりだ。〜

こういう書籍がベストセラーになる日本という国はすごいと思う☆5つ

Posted by ブクログ

官僚と政治の裏側がしっかり書かれてあり、官僚組織に対抗できる政治家はいないのではないかと嘆きたくなる。

しかし、官僚組織をただす方法もしっかり書かれている。それを実現できるかどうかは、政治家の力であり、国民の世論である。公務員制度の改革こそが日本再生への最も重要な砦であると認識されされる一冊。

Posted by ブクログ

霞ヶ関でこのままでは本当に日本がダメになるという危機感から改革に取り組んできたが省庁、政府、族議員、既得権益企業からのいじめに会い仕事を取り上げられ、キャリアから閑職の大臣官房付に追いやられ最後は辞めていく古賀さんが執筆した本。

自分、省益を考えた結果国がどうなろうと知ったことかが今の霞ヶ関。それも燃えていた新入職員が段々と出世するにつれ、省益主義の仕組みの中に取り込まれていく。

安部さんが総理になればこの古賀さんをブレーンの一人に加えるべき。そして古賀さんをリーダーのもと、若手キャリアで公務員改革の実践を任せる。これがベターな方法か。

Posted by ブクログ

難しい言葉も出てくるけど、とても分かりやすく読みやすい。政治に興味が出てきた。

手元にあるけど最後まで読んでない人は、次の箇所だけでも読んでほしい。

40~46頁「官房長官の恫喝に至る物語」…

112~142頁「口封じが目的の出張」…

191~202頁「役人とマスコミに追い落とされた長妻大臣」…

262~272頁「なぜ犯罪を放置しておくのか」…

360~373頁「東京電力の処理策(改訂版)」…

374頁「あとがき」

Posted by ブクログ

日本政府の組織としての問題がはっきり示されている、何とか是正に向かわないものか・・

国際競争のなかで国力が衰退していってしまうのは避けられないのか・・

昭和以降、日本の政治は最低レベル

Posted by ブクログ

改革派で通った元経産官僚の古賀さんのファンは多いし、自分もその一人だ。この本は、読めば読む程憂鬱にさせられ途中で止めてしまった。これほどの優秀な官僚が理路整然と問題点を突き、それを変えようと多くの改革派政治家が挑んでも変えられないのが日本の官僚制度だ。では誰が変えられるのだろうか?正論であれば、国民という事になるだろうが、多数の国民が何らかの形で国からの施しを受けている立場にある。無力感とか脱力感しか残らないのはもちろん本書のせいではない。

Posted by ブクログ

官僚がすべて著者のような熱意にあふれる人々だったらよいのに、というのが感想。本書のかなりの部分は公務員改革について割かれているが、ぜひやってもらいたいと思う。

ちなみに、渡辺喜美、長妻昭を見直した。彼らの著書も面白そうだ。

Posted by ブクログ

こういう本は鮮度が命という部分もあって、政策の提言の部分は現状の認識を再度作者に聞きたいとも思うが、霞が関の実態の告発に関しては、普遍的なんだろうとは思う。

Posted by ブクログ

今更感がありますが、本棚で積ん読になっていたこの本、2015年5月の今、改めて読んでみました。都構想の橋下さんのブレーンの一人だったとも聞くのでどういう主張かと。一読し、相応に評価されるべき本だろう、今でも、と思いました。

Posted by ブクログ

東大法学部を出て経産省に入省した古賀茂明氏の本。

王道を歩んできた人だと思うが、勇気のある人だと思う。

官僚組織や政治の世界を全く知らない立場からは、内部の様子を知ることができるこの本は貴重だ。

Posted by ブクログ

官僚システムの問題点について書いた書ではあるけど、この本に書かれている課題なり問題点は、日本全体にもあてはまるものなのかなぁと。

官僚の課題もさることながら、官僚システムにものすごく大きな問題があるという話。

Posted by ブクログ

古賀氏の分析も主張も頷ける点が多い。とくに、日本人の組織力が欧米に比べ、決して優れてない点など、新鮮であった。

しかし、なぜか素直に肯定できない気分もある。

古賀氏が、あたかも、国民の声の代弁者で、内部で改革に邁進した結果、殉死した(追い出された)かのような側面が強調されすぎてるのかも。

過去にも、此の手のものはあった。

厚生省(名は失念)、外務省の天本氏など。

比べると、提言の鋭さでは、古賀氏が抜けてると思う。

Posted by ブクログ

東日本大震災の前後の状況を交えつつ、政治と官僚ってこんなことやってるんだよ~って本です。個人的には「官僚」自体は悪くないとは思ってます。「官僚を官僚たらしめているシステム」が悪いのだろうな~。と。

天下りなんかも、能力のある人が正当なポジションで正当な業務を行っていれば文句なしなんですが。現実はそうでないよね。ということがとてもよくわかる本でもあります。

でも、結局のところ、国民一人一人が日本の行く末を考えないとだめなんだろうな。と思う本でもありました。

Posted by ブクログ

これは官僚が書いた官僚の実態だが、同じような事が政治や企業等あらゆる場面に広がっているのが、今の日本の衰退に繋がっていると思う。身近な所でも垣間見ることが多く感じる。危機の本質はそこにあるような気がする。

Posted by ブクログ

今の日本の危機状況を的確に表していると思う。

社会保障制度なども同じだが、焼け野原からの復興に機能した仕組みのすべてが老朽化してしまっているのだろう。

戦後レジュームの変革に挑んだ小泉、安倍政権に取って替り、時代錯誤のおバカな社会主義を志向した民主党政権が、さらに制度疲労を加速してしまった。

国のあるべき姿をしっかり語ってくれる政治家の出現に期待したい。

そして、国民も意識を変える必要があるだろう。最後は自分で自分を守ると。

ところで、子供のときから、頭のいい子の代表の官僚が、

どうして”犯罪者”のようになってしまうのか?

同じように、勉強ができる代表格の弁護士も正義面して国や人を売ってやしないか?教育はこれでいいのか?

Posted by ブクログ

官僚組織のあまりにもの堕落ぶり、それを変えられない政治、そして変えられない政治家しか選ばない国民。では誰がこれを変えられるのか?無力感、脱力感しか残らない。無論、それは本書のせいではない。

Posted by ブクログ

官僚による官僚批判かと思いきや、大企業や農業従事者など既得権益を守ることに汲々とし日本の国力を弱めている人達を糾弾する、憂国の書。

「日本の大企業は自分たちの使い勝手の良いように、細部にまでこだわった仕様を要求する。、、、、国際間競争では知らず知らずのうちにハンデを負ってしまっているという実態がある。」というくだりは考えさせる。モノ作り偏重の弊害を官僚から聞いたのは初めて。

Posted by ブクログ

経産省の出先の実態(地方の国家公務員?)

●県庁にも対抗できない経済産業局 p129

・ブロックごとに設置されている九箇所の経産局には、平均的に200名前後が働いている

・担当業種の情報を得るために真っ先にすることは、県庁での情報収集

・ある局の職員の嘆き

「どこの県も海外に人を送っているのに、うちは去年も今年も海外出張費はゼロ。予算がない。これじゃあ、到底、県には太刀打ちできません。

Posted by ブクログ

原発事故をメイン題材に官僚の思考方法、政治家との関係、組織の問題、公務員法の問題点などに現役官僚としての考察、批判を記載した内容。

この世界を知らないと実情が分かり参考になるが、主観的と思われる内容もあったため、逆の立場の人間の見解も聞いてみたい。

Posted by ブクログ

古賀さんは

① 永田町と霞が関の機能障害と機能不全を事例を挙げて解き明かし

② いかに民主党政権が官僚、とくに財務省に取り込まれていったか

③ 首相がリーダーシップをとれば変えることができる例を、橋本政権、小泉政権を事例に説明

④ とはいえ、規制勢力、利権勢力と闘いを挑むのは並みの胆力と技術ではできない

⑤ そんな中で古賀さんはいかに敗れていったか。

という軸で書いています。そのうえで最後に古賀さんなりに日本をよくする提案をいくつもしています。

強大な権力と敗れた人が、なんでこんな提案を残すんだろう?って考えたのですが、古賀さんは真の日本のために働く強力なリーダー、首相の誕生を期待して、その未来の首相に託すためにこの提案を書いたんじゃないかなって思いました。

失敗のできる社会

やり直しの聞く社会

2011年5月という震災から2か月後に上梓された本書。古賀さんは、震災よりも破壊力の大きい未曽有の危機が日本に迫っているといいます。そうなんでしょうね。

古賀さんは経済産業省の官僚として行政の仕組みのエキスパート。日本を変革するにはこうした志をもった行政のエキスパートは絶対に必要。

ただ、リーダーは官僚ではいけない。あらゆるリソースを説得できる、反対があってもひるまずリスクをとって進めるようなリーダ―が必要なんだと思いました。

ーー

組織で働く人という観点で読むと、

能力のある人であっても

判断して進めていく権限を与えられない

上司が認めない

活躍する場を与えられない

の3つが起こればやはりモチベーションを失ってしまう。

この3つは働く人にとって本当に必要なことだとあらためて思いました。

Posted by ブクログ

官僚組織とお付き合いがある方は,読んで損はない.霞ヶ関の特殊性が良くわかるが,その特殊性が力の源でもある.ルーティンワークと政治的判断が求められる事案は分けて考えるべきかな.変える勇気変えない勇気両方必要.

Posted by ブクログ

元経産官僚の古賀茂明氏が、官僚時代の最後に現役官僚として出した本であり、官僚主導による「日本中枢の崩壊」を告発し、公務員制度改革の必要性を訴えている。

官僚が省益にとらわれた内向き志向になっていることが問題であるという指摘など、著者の官僚批判は一面で真理をついていると思う。また、著者が中小企業視察の出張で知ったという国の政策の問題点(弱者保護政策が経済の新陳代謝を阻んでいるなど)も納得がいくものだった。

一方で、著者の官僚批判には思い込みに過ぎないような部分もあるように感じた。また、著者のような「自分が正しい」ということを前面的に打ち出すようなキャラクターは、組織ではうまくいかないだろうなという気はした。

独禁法改正や偽造クレジットカード対策など、著者の官僚時代の具体的な政策立案経験について述べている「第7章 役人―その困った生態」は、著者の主張は別にして、読み物としてなかなか面白かった。

Posted by ブクログ

著者は「守旧派v.s.改革派」や「若手v.s.シニア」の世代格差とステレオタイプに分けてしまうところが多々見受けられました。具体的に守旧派ってどんな人たちのことを言うのか?改革派って何?若手の定義は?などをもう少し丁寧に論じて欲しいと思いました。そこらあたりはちょっと知恵足らずに見えてしまいました。本当はちゃんと考え抜いている方だと思うので、ちょっともったいない。あとは、自民党も民主党もだめなのだとすると結局誰が政治を変えるのだろうかと改めて頭真っ白になりました。みんなの党や国民新党って訳でもないだろうし。あとは、市場原理が働かない産業もなんとかならんものか。大きなところでは電力。その他は補助金漬けの中小企業&兼業農家。血税を預かっている方々には、危機感持って仕事をしてほしい。

Posted by ブクログ

著者は優秀で、まじめで、国家・国民のことを一生懸命考える合理的官僚であったらしい。そのことは、本書やその後の著者の行動からよく分かる。

そういう人の書いたものであるから、傾聴すべき意見は多い。ただ、本書の執筆時期によるのかもしれないが、公務員はすべてダメといった十把一絡げ的な書き振りが所々見られることが残念だったし、提言にしても、よいものが多いが、中には、もう少し検討してから書いた方がよかったのではないかと思われる点があるのが惜しい気がする。

官僚時代の著者と知り合いたかった。

Posted by ブクログ

新年早々ブルーな気持ちになったコトよ…。

分かってるよ?大部分の官僚の方々は日本のために粉骨砕身してるって。(そーだよね?違わないよね?)

でも…本書に書かれている、非常に洗練された嫌がらせ、誘導…見事過ぎて引く。

本当その才能を国のために生かせよ!と。

結果を問われない、責任を取らなくてもいい、ということは、どこまでも酷いことができるんだなあ…。

アレー?どっかで聞いた話だぞ、と。

→『日本型リーダーはなぜ失敗するか』(半藤一利・著)

おおう!日本のお家芸!

つまりは、良心に期待することはできない、と。

結局、官僚の利益=国の利益≠省益、というようにしないと。

「メンタル・デフレ」(p313)。なんてよく出来た言葉!

Posted by ブクログ

あの古賀茂明の内部暴露的な本だから、きっと面白いだろうという気持ちと、あの古賀茂明が書いた割にはそれほど話題にはならなかったなあという思いを持って読み始めた。

結果はやや期待外れ。

特に前半部はとおり一辺倒な社会政治批判にすぎない。どこかで聞いたような安っぽい議論が続く。後半になってようやく古賀氏だからこそ書ける具体的な話になって面白い。ただどうしても前半部の安っぽさを引きずってしまい、星3つである。

本のボリュームを半分にして、古賀氏にしか書けない官僚批判本にすれば良かったのに。

Posted by ブクログ

霞が関、永田町批判だけでなく、日本の中小企業実態調査の報告は、目から鱗。中小企業を中小企業で終わらせている政策、体質は、日本の技術力のグローバル化をも阻害していた。他に補助金の垂れ流し、バラマキ政策の盲点など、日本の成長戦略に役立てたいエッセンスが豊富。

少子化の今こそ、優秀先鋭な人材育成が必須なのだと実感する。

民も官も慣例、踏襲の呪縛から解き放れ、護送船団的発想から脱却し、先見と時代に即応できる柔軟性。そのための情報収集、選別できる能力が要求される。

でないと日本の未来はないと言っても過言でない。