感情タグBEST3

Posted by ブクログ

祝・第28回植村直己冒険賞受賞!!

「誰も行っていないところに行き、誰もやっていないことをやり、それを面白おかしく書く」という高野さんのポリシーが遺憾無く発揮された一冊。

探検記でありながら、これは一つの研究と言っていいと思う。

日頃から高野さんの著作に触れ、大手マスコミの切り口では拾いきれないディテールが世界には存在することを感じてきた。『アヘン王国潜入記』しかり『謎の独立国家 ソマリランド』しかり。今回は無謀さこそそれらには及ばない。少なくとも薬はやってない。しかし、迷走しながら深みにハマり、しかもその軌跡が何とも美しい弧を描いている点では他作を凌ぐと感じた。まるで、蛇行しながら進むタラーデのよう。

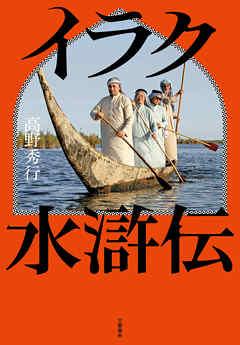

また、高野さんの辺境行は概ね単独行で、ガイドがいたりNPOなどのお膳立てが入ったりすると若干濃度が下がる傾向があるように感じていた。が、今回は全く逆!真逆!なぜなら、山田隊長が最高すぎるから!まさか表紙の前から3人目が日本人だとは思わないですよ、隊長!!!もう、この本はバディものとして認定してもいいと思う。

そして何より、水滸伝メンバーが素晴らしい。それぞれに個性豊か。最後はプーチン(作中でのあだ名ですよ)すら可愛く思えてくる。つまり、それだけ高野さんの人間愛が、この一冊の中で炸裂しているということ。高野さんの目の前で中年男性同士が喧嘩しそうになってるからって、仲裁のためだけに変な歌を歌って踊るって何だそりゃ?!高野作品の一番の魅力はそこだと感じているだけに、読んでいて非常に胸が熱くなった。

コロナを挟んで「高野さんどうしてるかなぁ」と案じていた私の思いは、完全に杞憂だった。パンデミックごときでは、高野さんの冒険は終わったりしなかった。

とりあえず、動画を探してアブー・ハイダルの舟唄を聞いて、アフワールの5000年に想いを馳せてみようと思う。

Posted by ブクログ

コロナ下でなかなか辺境に出かけられなかった高野さん、語学の本など書いておられたが、実はイラクの湿地帯という誰もあまり目を向けてこなかった原石の辺境(なんじゃそりゃ)を見つけておられた。

私たちは普通名前が似て、隣接しているのでイランとイラクという二つの国家と認識しがちですが、この二つは全く違う。サファヴィー朝の頃まで13世紀までイラクの辺りを支配していたのはイランの祖系であるペルシャ帝国であり、その後オスマントルコの支配になったりして、第一次大戦後のオスマントルコの解体にともなってイラクができたのである。つまりイランはずっと国家、イランはずっと辺境なのである。

さて今回高野さんが訪れたのはイランの湿地帯つまり辺境の中の辺境ということになる。

またこれまでの旅と、違うのは主に二つ。山田高司さんという船旅に強い同行者がいること。山田さんはそれだけでなくイラストも上手で本書の多くの氏のスケッチが掲載されている。もう一つは過去の本に比べて高野さんの勉強が深くなっていることである。未邦訳の本もたくさん読み込み現地にとりあえず行っていきあたりばったりというのが高野さんの取材スタイルなのであり今回もほとんどいきあたりばったりなのだが、事前や事後の勉強量が半端ない。本当に目にしたものを理解しようとしていることがよくわかる。

さて、本の内容だが、イラクの湿地帯アフワールに行き、水牛とともに生活する湿地の民に出会い、そこで伝統的な船を作ってもらい、マーシュアラブ布の謎に迫るという内容であった。

そこは自然と共生する国家を主体とする文明とは隔絶した世界が広がっていた。

(読んでから数ヶ月経ってからこれを書いているのですでにだいぶ忘れてしまっている。やっぱりすぐ書かないとダメです)

Posted by ブクログ

高野ファンにはたまらない!いや、高野ファンじゃなくてもおすすめしたい!超大作!!

もはや貴重な学術文献かと思う内容の濃さ

これまで積み上げてきた知識と経験、リサーチ力、未知のものへの好奇心、体力、コミュニケーション力、膨大な情報を真摯にまとめ上げる姿勢、一歩間違えば小難しい話になりそうなのを軽快に読みやすく書いてくれる軽快な高野節、、

本作はまさにこれまで高野さんが積み上げてきたもののを総動員して生み出されている一作

ずっと進化し続けるかっこよさと変わらないバイタリティに脱帽

Posted by ブクログ

高野秀行氏によるイラクの湿地帯アフワール紀行。古今東西、湿地帯は環境として反体制の人が集まりやすいらしい。イラクではそこに住まう人をマアダンと呼び蔑んだり親しんだりしているらしい。まるで水滸伝じゃないか。そこは砂漠の中なのに水牛が泳ぎ、人が舟で行き来しているらしい。行ってみたい。との事で始まる冒険なのだが、それは単なる目立ちたがりの困ったちゃんではなく、カルチャーショックというかもはや異世界級の文化の違いに突っ込んでゆき、学術的な探究もしっかり行っている。お客さんからドサ回り芸人もどきになり身内側からガイドもするという恐るべき溶込み力。

激戦地帯ではないとはいえ、そこはやはり爆弾テロがあり、報復合戦がある危険地帯。土地の有力者の庇護が必須で、スパイ容疑もかかっているのだが、協力してくれる人々のキャラが濃ゆすぎ、どこか呑気で根が陽気で殺伐としていない。

ジャーシム宋江の頼もしさはもとより、シンガーソング船頭アブーハイダルさんのカッコよさが強い。『ゲームの王国』の鉄板を思い出してしまった。全体的なユルさというか雑さはちょっと心当たりがあるが、全てにおいてブリコラージュという捉え方はなるほど納得。

歴史や自然の探究も面白いのだが、何と言っても謎の刺繍布「アザール」の登場で俄然のめり込む。写真を見るに雰囲気としてインドの刺繍布「カンタ」に近しい印象がある。文様の意味もきちんと持つが「キリム」よりももっと自由。生地はウールの綾織り。そしてこれもブリコラージュ。この一見、雑に見えるものこそ実はとっても難しく、センスと機知が要求される。多分日本人は苦手な部類の技術。民藝と言ってもいいのじゃないかな。私も実物を見てみたい。

数年がかり、力尽くで叶えたこの夢の船旅自体がブリコラージュ。でも失われゆく湿地帯と、消えてゆく文化の貴重な生きた記録。この人しか書けない。旅行記好き、古代文明好き、手工芸好きにはたまらん1冊でした。

Posted by ブクログ

高野さんの著作の中でも一二を争う傑作と思った。分厚いが後半は読み終わるのが寂しくて引き延ばしたりした。文章のユーモア、アフワールの文化、様々なトラブル、高野さんの思想のすべてが素晴らしい。レベルが高いだけでなく愛おしくなる本当に良い本。

Posted by ブクログ

最初は高野さん自身もこのイラクの旅をどう攻めていけばいいのかわからず、本の中でも混沌としている。後半から徐々にいつもの高野さんらしい、地元のキャラ濃い人たちとの高野さんにしか経験できない(引き出せない)んやろなーというエピソードが出てきてあっという間に読み終わった。

高野さんは語学と文才とコミュニケーションの天才だと思う。

その上、人に対する興味、歴史に対する興味、未知に対する興味、そしてその好奇心を満たすための行動力も伴っている。

イラクという危険地帯の未知のゾーンにこれだけ切り込みどっぷり浸かって解明してそれを書籍として残す。偉業である。

ソマリアでもそうだったけど、人類の宝レベルだと思う。

高野さんも探検するには高齢になって来たのかなとコロナ中は心配になっていたけど、まだまだ健在で安心した。

これからも、高野さんの活躍をたくさん届けてほしいと切に願っている。

Posted by ブクログ

抜群に面白い。

さして興味も知識もないイラクの、それも一地方をここまで飽きなく読ませられるのは、やはり高野さんの筆の力だろう。その地方だけでなく、一国に対する見方さえ変えてしまえるのはすごいことだ。

Posted by ブクログ

冒険探検記。長編大作。

5千年続く古代メソポタミア文明の生活が

今、イキイキと書かれているのは読んでいてワクワクした。

一方で、この長編旅行記を読み終える頃、

世界が物騒な方向になった。

「最後の楽園エデン」に思いを馳せると共に、

世界のありようを思った。

Posted by ブクログ

むちゃくちゃ面白かった

チグリス・ユーフラテス川に挟まれた湿地帯に生きる、人類最古のメソポタミア文明を今に伝える人々と共に過ごしたノンフィクション

いきいきと描かれた中東世界がなんと新鮮なことか

こういう本は、ともすれば欧米中心になりがちな世界の見方を正してくれるのよ。

Posted by ブクログ

探検作家(?)の高野氏による、ティグリス・ユーフラテス流域の湿地帯探検紀行。イラク領内のため、治安の悪い中、そしてコロナ禍の中、氏が湿地帯で見聞したこと、そして考察が記されている。氏のすごいところは、「やりたいこと」は一つ明確であっても、状況に応じて好奇心旺盛に柔軟に(そして行き当たりばったりに)対処していいるうちに、想定していなかった場所や視点、物事に巡り合うことだと思う。今回の旅でも当初はイラク湿地帯にて船に乗って旅したい、という思いから始まったはずが、古代のウル移籍を訪れたり、世界的にも知られていなかった織物を見出したりと、その才能が遺憾なく発揮されている。軽妙な語り口の陰には氏の深い洞察力が隠されている。

Posted by ブクログ

素晴らしいノンフィクション。是非多くの人に読んでもらいたい。こんな秘境がある事も知らなかったし、イラク自体全く知らないので、本当に現地に行ったような経験ができる。素晴らしい本。右から左まで知らない事ばかりの湿地帯に行って現地の人たちと本当に一体化している著者はすごい。感動した!

Posted by ブクログ

イラクの湿地帯の歴史・文化・生活が言語化されていて素晴らしかったです。シュメール人の頃から続く伝統が失われませんように。私もティグリス川とユーフラテス川のデルタに行ってみたい。

Posted by ブクログ

ヤバイ国イラクという印象が変わり、この国の歴史に思いを馳せる。アフワールという湿地帯、水の民の生活に触れ、マンダ教徒やイラク料理、タラーデ(舟)作り、マーシュアラブ布のルーツ探しなど人脈に頼りながらの旅の記録。

梁山泊に例えながらの描写が的確で分かりやすくユニークな人々だらけで面白かった

Posted by ブクログ

久しぶりの高野節。

私達からしたら秘境や聞いたことが無い場所でも、そこには住んでいる人がいて、生活を営んでいる当たり前のことに気づく。

ただ、高野さんは欧米でも研究がされていない場所や、紛争のため鎖国されていて外国人が入ることが出来なかった土地へ行くので、私達からすると未知の世界になるのだ。

気候変動、上流に出来たダムが原因で湿地帯の面積が減っているそうだ。まさに今行かないと消えてしまう幻の取材だったのかもしれない。今のイラクの湿地帯が消えてしまうだけではなく、紀元前から続いてきた人類の生活の痕跡が無くなってしまうかもしれないのだ。世界的にも価値があるルポだと思う。

水滸伝を欧米の人にどう説明するのかは疑問だが…ついでに水滸伝も知って欲しいものだ。

Posted by ブクログ

メソポタミア以前からの時間軸、テイグリス=ユーフラテス川の流れ、湿地帯の規模、降るような星空‥言葉も習慣も、日本に生まれ育った私にとっての「当たり前」や「常識」がまったく通用しない世界。これまで世界史の教科書で暗記したワードがポンポン出てくるし、史実なのか伝説なのか謎は謎をよび、頭の中は?と!マークだらけ。

「湿地帯を伝統の舟で旅をする」という当初の目的は前途多難ではじまる前からありとあらゆる不運やトラブルが続くのだが、なんだかんだあっても結局は最高の笑顔で舟に乗れたんだな、と本を閉じた時には思わず貰い泣き笑いしてしまった。そもそも人間は洋の東西を問わず、その文明の始まりから仲間を作り、助け合って(だからこそ余所者を警戒しながら)大自然と共に暮らしてきたのだろう。これまで探検してきたところも凄かったけれど、今回の旅はスケールも情報量も桁違い!写真も絵もわかりやすい。

Posted by ブクログ

刊行前から読みたい、とわくわくしていた本書。

(ある程度、危険のある地域ではあるけれど)危険で未知なところをぐいぐい冒険していくというよりも、長期にわたってその地域に滞在し、地域の人たちになじんでいく中で、さまざまなことを調査していくスタイルの本。

湿地帯の人々の暮らしや、マーシュアラブ布など、興味をそそられる内容が満載でとても楽しく読みました。環境や政治状況の変化などによって、今後この地域がどのように変化していくのか、ぜひまた続編をいつか読みたいなと思いました。

コロナ禍などさまざまなことで心が折れそうになりつつも、地道に調査したり、他の道を切り開いていくのはさすが高野さん!という感じでした。

Posted by ブクログ

イラク南部湿地帯「アフワール」探検記。アフワールの民の暮らしは、持続可能性という点においては、一年前に読んだ石川英輔『大江戸リサイクル事情』(講談社、一九九四)で描かれた江戸時代の暮らしとの共通点が多かった。

・文明は森の消失で滅ぶが、メソポタミアの湿地帯のカサブ(葦)の再生力は高いという話。『大江戸〜』で読んだ竹の話と似てる!と思ったらイラクでは竹のこともカサブと呼ぶ。というかイラクに竹はないので外国のそれをカサブと呼ぶ。同一視可能ということだ。

・アグロフォレストリー(農業と林業)やアグロパストラル(農業と牧畜)など、異なる産業を組み合わせると良い循環が起き持続可能性が高まるという手法があるそうで、アフワールの水牛飼いの暮らしはこれの漁業と牧畜の組合せになっている。これも『大江戸』で読んだ魚付林、魚寄林、網代山(林業と漁業になるのかな)の話と似ている。

アフワールのSDGsっぷりは現代日本でも参考にできるのでは…というような文脈も読み取れたが、アフワールと数百年前の日本、どちらが遠いだろう…。

さて、私は高野さんの単著を読むのはこれが二冊目。高野さんに興味を持って以降最初に刊行されたのが本書だったので、あまりの分厚さに面食らいつつも、「(正直イラクについても水滸伝についても何も知らないが、)最新刊だ、読むぞ!」と思い切って着手した。

なんと語り上手な人だろう、というのが全体通しての感想。イラクにも水滸伝にもご縁のない私でも、大したストレスなく読めてしまった。なかでもわかりやすいのは、あだ名つけ。ジャーシムさんやらハイダルさんやらイラク人がたくさん登場するが、翻訳小説でも外国人の名前には難儀するもの。高野さんは、新たな人物が登場するたびに、本書内におけるあだ名をバシバシとつけていく。ボスのジャーシム氏には水滸伝のボスから名前を取って「ジャーシム宋江」、歌う男前船頭ハイダル氏には「シンガーソング船頭」、トム・クルーズに似てるが日焼けしてるから「ワイルド・トム」、色白で大柄だから「白熊マーヘル」、プーチンに似てるから「プーチン」など。これのおかげで「この人誰だっけ?」現象はほぼなし、ありがたい。さらに、宋江、盧俊義、呉用など水滸伝の人物名となんとなくのキャラクターまでセットで覚えられてさらにお買い得であった。

あだ名の他にも、イラク湿地帯の歴史や現在の暮らしを理解するのに、「日本でいうところの…」と繰り出してくる例えが大変わかりやすい。昔ながらの暮らしぶりをする湿地民のことを「シュメール人」と表現した人がいるのをみて、東京の人も「あの人は生粋の江戸ッ子だから」などと言うもんなあとなぞらえてみたり。湿地帯のひとつひとつの水路を指すのに固有の名前はなく道幅で呼び分ける一般名詞だけで地元の人は困っていないのを見て、日本でも「国道をまっすぐ行ってセブン・イレブンのところの路地を入る」なんて言うよなあとあてはめてみたり。理解上手の説明上手だ。

確かなことは言えないが、どうも今回の旅は、この道うん十年のベテランである高野さんと山田隊長(山田高司さん)をもってしてもなかなか制御しきれない、ままならない、掴みどころのない難しさがあったように感じられる。特に前半戦は、目的に向かって進んでいる感を高野さんたちも得られていなかったようで、私もちょっと迷子になって読み進めるモチベーションがあがらないところもあった。

後半になるとこの雰囲気が一変し、いつもの高野節!、かどうかはわからないがそんなこなれ感と高揚感が溢れだす。「料理手順の取材は聞き書きはダメ(当事者が言語化できていない工程が必ずあるから)」、「あるモノについて話を聞きたい、と人に迫るとき、写真ではダメ、実物に限る」など、ベテランの技が光る場面は多くあったが、最も称賛すべきは、幾度となく自らをピンチから救った高野さんの演芸力だろう。〝抱腹絶倒の「生きる知恵」炸裂シーン〟という稀有なシチュエーションは必読。惚れます。

山田隊長と高野さんは今年「植村直己冒険賞」を受賞されたそうです。おめでとうございます。

Posted by ブクログ

イラクの湿地帯を旅したノンフィクション。読み始めると面白くて一気に読んでしまった。イラクと言えば治安が悪くて男尊女卑で、、というイメージ。確かに気軽に行ける場所じゃない。でも、血の通った人間味のある人々の様子が生き生きと描かれていて、溢れるホスピタリティ、食べ物や飲み物、刺繡布など興味深い話が多い。水滸伝というくらいなので、ジャーシム宋江やアヤド呉用(口に出すと綾野剛に・・・)のネーミングで気分もあがる。読み終わった後に表紙を眺めると、なんとも感慨深い。

Posted by ブクログ

表紙の写真がかっこいい!

なかなか分厚いので読み終えれるか心配だったが、内容が面白かったのでわりとすんなり読み終えることができた。

イラクの湿地帯を水滸伝風になぞらえて記載されていたので、より一層親近感がわいておもしろかった!

誰も知らない未知なるイラクの湿地帯アフワール。

写真にもあったが葦が高い。こんなところに人が住んでるの?

出会う人も強烈で面白い。

アフワールの調査も面白かったが、マーシュアラブ布の調査も面白かった!世界で初めて?この布の原産地を解明したのではないか?単なる探検ではなく調査書を読んでいるような感じがした。

食べ物がいろいろ出てくるが、ゲーマル食べたい!!

シュメールからの伝統などもあり興味がつきない。

人脈がものを言う世界、自分の知らない世界に連れて行ってくれる一冊。

Posted by ブクログ

郷に入る前に大事なことを学んだ

もちろんそれたけでなく、マンダ教徒、シュメール等など聞きなれない単語が多くて目が回りそうだった

とりあえず湿地はヤバい。倫理観がヤバい

倫理観なんていうものは、環境が作り出すものなんだろうな

Posted by ブクログ

アフワールは湿地帯。自由に動けぬその土地はレジスタンスが逃げ込む場所。さながら水滸伝の梁山泊。ムディーフは葦で作られた館。ゲストを迎える建物。タラーデは舳先が反りあがった族長船。湿地を縦横無尽に駆け巡る。ゲーマルは水牛の乳が原料の食べ物。うっとりするような香りと旨味という。アザールはマーシュアラブ布。羊毛100%の刺繍で多様な模様が描かれてる...親子のブッシュが仕掛けた戦争、その後の統治混乱、イスラム国…暗さと怖さしか感じなかった国での明るく楽しい報告書。辺境作家が本領発揮。イラクという国を見直した。

Posted by ブクログ

もはや文化人類学では?と思うが、この読みやすさ、面白さはすごい

内容では、葦でできた家がすごい

地面(浮島?)とは生えた状態でできているのか?

見た目もきれいだ

建材のひとつとして注目されていいくらいだ

それにイラクの料理

どれも美味しそうだけど、なかなか食べられなさそう

イラクに行ってもてなされたい

水牛の乳製品ゲーマルが気になる

考えるより先に動き、舟を建物?から出すところも面白い

計画を立ててなど、問題解決のひとつの技法にすぎないのだ

肝心の舟での湿地帯の旅は少し消化不良だけど面白かった

Posted by ブクログ

イラク現地で湿地民の生活を調査するノンフィクションです。分厚い本ですが学問書のような堅苦しさはなく読み進めることができました。

中学校で勉強したメソポタミア文明の時代の生活が現代まで受け継がれている様子がライブ感を持って表現されていると同時に、日本からは少し縁遠いイラクの人々と人間関係を構築していく様子が描かれており、大変面白く感じました。

星3つです。

Posted by ブクログ

高野さんの本は何冊か読んでいて、冒険旅行的な内容が好きだが、今回の作品はちょっと趣が異なる感じがして、それが好きな人もいると思うが(そして学術的には今回の作品は評価されるものだと思うが)、個人的には興味があまり持てない分野だった。