感情タグBEST3

Posted by ブクログ

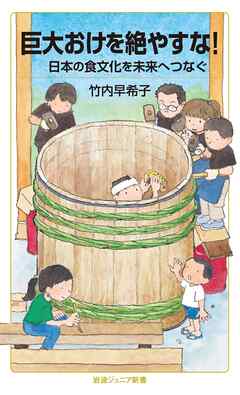

巨大おけを絶やすな!

木桶の寿命は100~150年。現在桶屋さんは次々に廃業し、桶が壊れても新しく新調できなくなりつつある。その状況に危機感を覚え、小豆島の醤油蔵「ヤマロク醤油」の山本さんは木桶を自ら作る事を決意する。

木桶は作るのには非常に高い技術が必要で、その技術の伝承ができないのは日本の伝統にとって、大きな痛手であると本書を読んで感じた。

木桶の技術が良く分かり、木桶の良さが良く分かり、そしてヤマロク醤油さんはじめ、木桶で酒や味噌を作り続けようとしている人々の思いがとても伝わってきた。

Posted by ブクログ

日本農業新聞の書評を見て購入した。

ひとりがやる気になって、3人の活動になり、すたれそう(すたれる予定?)だった技術をつないで上向きに回復させていった(現在も進行中)という実話が描かれていた。おけでつくる醤油を味わってみたくなった。

元気が出る内容だった。

Posted by ブクログ

それは醤油屋さんの巨大な木桶が壊れたことから始まった。

この木桶を作る技術が失われる危機。

最後の職人に弟子入りし、木桶作りを学んで継承する

プロジェクトを手掛けた、醤油屋さんと仲間の奮闘記。

それは未来への希望の継承。

第1章 大桶が壊れた日

第2章 木の声を聴け―絶滅危惧種、木桶

第3章 桶ハザマの戦い!―奮闘、桶職人に弟子入り

第4章 木の国、日本―杉とともに歩んできた国

第5章 木桶に託した未来への手紙

第6章 風を吹かす桶屋

コラム、参考資料有り。

始まりは小豆島の醤油屋さん。

100年以上使った木桶が壊れたことから分かった、技術継承の危機。

材料は杉板と竹(竹釘と箍)だが、確実な技能が大事。

醤油屋さんは大工の友人2人を巻き込み、最後の桶職人から学び、

大桶作りに奮闘する。新桶の組み上げには声をかけたメンバーも

加わり、次々と発生する難問の見舞われながら、新桶が完成!

こうして始まった木桶職人復活プロジェクトは、次第に仲間を

増やし、定例イベントの「木桶サミット」では木桶を作り、

技術の継承が全国へと広がってゆく。

合い間にあるのは、桶の基礎知識、その歴史と衰退。

日本の醸造業の戦中・戦後の変遷と木桶を使う醸造業の危機。

山の手入れをする吉野の山守の話。杉は日本の固有種なんだ。

室町時代中期に登場した木桶が変え、支えた食文化と生活。

それらも加えて、分かり易い文章とイラストでの構成。

100年先の未来に繋がる木桶の技術と食文化を、

人の手によって受け継がれていくことの大事さが、

真摯に心に響いていきました。

このプロジェクトが継続して行われることを切に願います。

Posted by ブクログ

醤油用の巨大桶をつくる技術を継承して新しい桶をつくる話なんだけど、できちゃうからすごい。今が最後のちゃんすという技術ってたくさんあるんだなあ。ナスカの地上絵とかオーパースになるっていうのもすごい。桶醤油はおいしいけど、これが毎回買える暮しってどんな暮らしだろう。東京に住んでたら難しいなあ。地方でも、現金収入が潤沢じゃないと難しいなあ。うーん。衣食住それなりに丁寧に暮すにはどうやっていくら稼いだらいいんだろう。うーん。

Posted by ブクログ

日本の食文化を支えてきたおけ。その文化が途絶えそうな時たちあがぅたのはしょうゆ屋。100年先を見据えた仕事を通じた仲間との出会いは感動必至。

おけの耐用年数も材料となる杉も100年。またたがとなる竹も同様に入手方法困難。

最後のおけ屋が廃業することを知り立ち上がった小豆島のしょう油屋は、地元の友人たちとおけを自作することに。

プラスチックなどの代用素材がメインの現在のしょう油造り。年代物のおけに棲む微生物の力で独自の風味が生まれるという。その文化を守ろうとする過程から生まれる新たな出会い。

しょう油、酒、みりん。日本の食文化を支える巨大おけを守ろうと立ち上がる男たちの壮大な物語。プロジェクトXっぽい。

Posted by ブクログ

醤油屋が木桶を作ったら面白い

それを発端として

木桶職人の技術の伝承

木桶による発酵食品の多様性

江戸時代の肥の循環

林業の現在

なんかが語られる

ジュニア新書ということもあるだろうが

面白く新しい発見がありイッキ読み

100年後を視野に

醸造業者

職人

林業従事者

そんな人たちが働いていることにくらくらする

酒造業者の言葉

木桶は、コントロールを放棄するような部分を持たないとやってられない。神様お願いしますという気持ちになってくるんです。

Posted by ブクログ

酒、味噌、醤油といった日本の伝統的な醸造食品がある。現在それらは、ステンレスやプラスチック系素材を用いた設備で製造されている。昔は(現在でも僅かだが)木製に大桶を使って製造されていた。

これらの巨大な木桶は、 高さ約2メートル、直径約2メートルもある。そして、一度作ると100年から150年は持つという。精巧につくられる大桶は高額だ。だから新しい桶は稼ぎの良い造り酒屋が注文する。20年から30年経って酒がしみ出すようになると、次は醤油屋へ。塩分が隙間を埋め、漏れなくなると、ここからまた100年は使えるという。そして最後は味噌屋で使われることもよくあった。もちろん壊れるまでだ。

酒屋が木桶を使わなくなったのは戦後のことで、食糧不足のために酒を造る余裕がなかった。時間をかけて作る醸造製法では材料のロスも多い。さらに木桶は衛生的ではないと考えられたそうだ。そうして木桶の発注はなくなり、木桶業者は次第に廃れていった。

酒や醤油はその蔵の微生物が木桶に住み着くことにより、蔵独自の風味を出すことが出来る。2005年、小豆島で醤油蔵を営むヤマロク醤油の大桶が150年の寿命を迎え底板が抜けた。そして主は気づいたのだ。直してくれる人がいないと。

最後の桶屋も2020年で廃業するという。それなら、自分たちで桶を作ろうと、主は友人の大工に声をかけ、最後の桶屋に弟子入りするのだ。ここからが大変。伝統的な製法での大桶作りは困難を極めた。それでも、何とか使い物になる木桶を作ることが出来た。いまでは、日本各地で志を同じくする「後継者」が増えているという。

ジュニア向けに書かれおり、イラストや写真も豊富に掲載されて読みやすいし、何といっても面白い。

Posted by ブクログ

岩波ジュニア新書で字も大きくて読み易いのですが、内容も充実しています。

私、発酵食品が好きで、それに関する話も好き。“菌には意識がある”ー理屈だけではわからない発酵の世界。絶滅危惧種の”巨大おけ”が古くて貴重なものだから残していくのではなく、おいしい醤油を作り続ける為に必要だから残す。

古い桶をばらしたら昔の職人の落書きが...等本文のエピソードも、各章後のコラム(木桶仕込み醤油、たがのあがり・さがりー京都はさがり、木桶とシルクロード...)も楽しい。

Posted by ブクログ

最近は精製されすぎてる食品はあまり摂らなくなった経緯もあり、醤油もわりとそういう嗜好だったからわりとそっち側で見ることが出来て興味深かった。

やっぱ発酵とかを最大限に活かすのは微生物の総量と一定時間なのかもと改めて。

凄いプロジェクトだなぁ。山口近辺でこういう動きがあるなら是非参加してみたい

Posted by ブクログ

【感想】

でっかい木桶って、中々見ない。ワインやウイスキーを熟成させる「樽」は見かけるが、桶はせいぜい小さいものを銭湯で見るぐらいだ。そもそも桶の役割が樽とどう違うのかわからないし、それが絶滅の危機に瀕しているなんて予想だにしていなかった。

大桶が絶滅寸前の理由は、「大桶のサイクルが長すぎる」ことにある。良い大桶の寿命はだいたい100年から150年と言われている。つまり、一回作れば孫の代まで壊れない。江戸時代であれば醤油づくりに数年単位かけるのは普通だったし、酒や味噌、食料品以外の木桶の出番も多く、桶職人は商売を続けることができた。しかし、戦後に入ってプラスチック桶の普及や発酵の高速化が起こると、大桶は時間と維持費がかかるものとして敬遠されてしまった。こうして大桶を作れる人がどんどん減少し、壊れても新たに作ることができなくなってしまったのだ。

この危機的状況を憂いたヤマロク醤油の山本康夫さんは、自らが桶を作り、技術を守ることを決心する。藤井製桶所に修行に行きノウハウを教えてもらうのだが、この「大桶づくり」が相当に難しいのだ。

大桶は円形になっているが、一本の木をくり抜いて作っているわけではない。何枚もの平たい板をカーブを描くように削り(側板という)、それらを竹釘で組み合わせて大きな輪を作る。底板とつなぎ合わせて桶状にした後、外側から「たが」という竹で作った縄のようなもので圧迫して完成だ。意外とシンプルな造りである。

するとシンプルであるがゆえ、「醤油が漏れてくる」という問題が生じる。木と木を強く押し付けあって止めているだけなので、木がいくら水を吸うといっても、隙間から簡単に漏れてきてしまう。それを防ぐにはとにかく「正確な造り」が命だ。10分の1ミリ単位で削り、側板に間ができないように調整する。しかも真っすぐでなく「曲線上に削る」というのだから、その難しさが分かるだろう。

そして、桶がうまく作れたかどうかの答え合わせは「100年後」なのだ。うまく作れていなければ、10年や20年で破損してくる。一般人の感覚だと「20年もてば成功なのでは…?」と思ってしまうが、それは違う。作った人が亡くなり、その子どもも亡くなってまたその子どもが大きくなったときぐらいに、やっと「いい桶が作れたか」が分かる。そこまで持たなければ、そもそも桶屋として失格なのだ。

本当に、職人ってすごい。

―――――――――――――――――――――――

【まとめ】

1 絶滅の危機

醤油や味噌、こうじを作る大桶の大きさは縦横20〜30石(185センチ〜230センチ)にもなる。木桶の寿命はだいたい100年から150年。しかし、桶職人は絶滅の危機に陥っており、壊れても新たに作れる人がいない。

いま、日本で生産されている醤油のうち、木桶でつくられている醤油の割合はたったの1パーセント。99パーセントの醤油は、ステンレス製、あるいは強化繊維入りのプラスチックやコンクリート、ホーローなどのタンクでつくられている。

今使われている木桶は、江戸時代から戦前にかけてつくられたものだ。木桶の板は多孔質で、目に見えない小さな穴がたくさんあいている。その小さな穴に、「蔵付き」といわれる、その蔵独自の微生物がたくさんすみついている。酵母や乳酸菌といった微生物は、何十年、何百年と時を重ねるうちに、独自の進化をしていく。

結果、その蔵、その木桶の中だけの生態系ができ、そこにしかない酵母や菌が生まれる。独自の微生物がつくりだす味や香りの成分が、蔵独特の醤油や味噌の風味の決め手になる。その代わり大変時間がかかり、熟成するのに1年〜2年はかかる。

蔵独特の微生物は、古くから木桶で醤油や味噌をつくってきた醸造蔵にとってなくてはならない宝物で、微生物がすみつく木桶も大切な財産だ。

しかし、今や木桶づくりの技術は途絶えようとしていた。日本で最後の大桶屋である藤井製桶所も、社員の高齢化から、2020年で大桶づくりをやめることを宣言していた。

2 桶のサイクル

明治時代には、全戸数の100軒に1軒が桶屋だった。このころの木桶の一生にはサイクルがあり、酒屋が新桶を注文→20年から30年後に醤油屋に引き取られる→味噌屋に引き取られる、という流れがあった。

昭和に入ってからこのサイクルが狂い始めた。戦後に物資が不足すると、長い年月をかけて作る酒や醤油が贅沢品となる。この際、酒蔵が一斉に木桶からホーロータンクに変えた。また、キッコーマンの研究員が醤油のもろみにアミノ酸液を加えて一緒に発酵させる「新式二号」という製法を発明した。この醸造方法は、日本の醤油醸造業を救ったといわれる画期的な方法であり、50日間で完成し、味もそれなりに満足のいくものだった。

酒蔵から始まる桶づくりのサイクルが途絶えたことに加え、そもそもの話として、木桶は一度つくれば100~150年もつ。ということは、単純に計算しても、次回の注文は早くて100年後になる。2009年にヤマロク醤油が藤井正桶所に新桶の発注をしたが、醤油屋からの新桶の注文が入ったのは「戦後初」だった。60年近くも注文が無かったのだ。

手入れが大変、不潔、欠減で損をする、時代遅れ、というイメージがついてしまった木桶は、すっかり過去の遺物という扱いになってしまった。こうしたさまざまな事情が重なって木桶の注文は激減し、業界全体が衰退していった。戦後の10年で、桶屋の数は100分の1にまで減少した。

「しょうゆ屋が、おけつくったら、おもろいやん!」

そうした考えのもと、ヤマロク醤油の山本康夫さんは木桶づくりを決心する。小豆島の大工の坂口さんと三宅さんと共に、藤井正桶所に修行に出かけ、自らの手で木桶づくりを始めた。

3 桶を作れ!

2メートルの長さの板と板を竹釘でとめて、竹で編んだたがで締める。鉄の釘や接着剤は使わない。これだけで中の液体をもらさず、100年以上もたせる。それには、板のひと削りひと削り、底にする「底板」の組み方、たがの編み方、たがの入れ方、すべての工程に細心の注意と工夫、技術が必要である。

木桶は、組み合わせる木材のひとつひとつ(側板)をていねいに削って作る。四角い板を組み合わせて、しゅっと丸く、すそがすぼまった形の大きな木桶をつくるために、それぞれの側板に、わずかずつ角度をつけ、最終的に丸くなるように設計する必要がある。普通の板ならば平面を削るのだが、木桶は「三次元の曲面」を削らなければならない。曲線を正確に取らなければ、隙間ができて醤油や酒が漏れてしまう。

たが編みは、竹を細長く削り、引っ張りながら複雑な形に編んでいく作業である。竹が厚いとたがに編むことができないので、適度な厚みになるように削る作業が必要だが、これが大変難しい。竹は内側の白い部分が中にくるように編んでいくのだが、これは人間の都合ではなく「竹が望む向き」に曲げないといけない。竹が向きたい方向に沿わず、うっかり緑の皮のほうに反らせてしまうと、せっかく削った15メートルの竹がパアになる。

加えて、今では原料の竹を育てる職人も伐り出して削る職人もいない。一本の木桶に15メートル以上の真竹が4本、板と板をつなぐ竹釘は約260本必要であるため、竹を伐り出すところから全て自前で準備しなければならない。

底板は100年使うことを見越して、木材のちぢみ方を計算し、楕円形につくる。100年経つ頃には楕円の長い部分がちぢんで、まんまる、つまり正円になっている、という想定だ。

底板は隙間ができたら当然漏れるため、小さすぎてはいけないし、大きすぎるとはめ込むことができない。数ミリ単位の調整が必要になる。万一底が抜けたら大惨事だ。桶に醤油や味噌を仕込んだ場合、中身の重さは約4トンになる。アジアゾウ一頭分くらいの重量に耐えて100年以上使えるものになるかどうかは、底板のできやはめ込み方にかかっているといってもいいだろう。

2013年9月20日、康夫さんたちが思いを繋いだ木桶がついに完成した。2014年1月には初めてもろみを仕込み、順調に発酵している。

康夫さんたちは今では、各地の蔵元と協力して木桶サミットを開き、毎年1月には、小豆島で木桶職人復活プロジェクトの定例イベントとして木桶づくりを行っている。失われる寸前だった技術を、再び広めようと活動しているのだ。

Posted by ブクログ

巨大おけをつくる技術を絶やさないよう奮闘する人たちの話。

職人の技術や食文化、一度失われたら二度と取り戻せないもの、そういうものを絶やさず繋げていくというのは、ロマンがある。

小豆島、ヤマロク醤油、行きたくなった。

Posted by ブクログ

巨大桶というと北斎の浮世絵を想像する。

桶って色々使えそうだなあって想像していつか田舎で桶の修理とか趣味でやってみたいなあとか妄想しながら本を読み進めていくと、その妄想が机上の空論にならざるを得ないことに気づかされる。

材料は特別すぎる木や竹で、特定の部位を使わないと作れない。製作は共同作業にならざるを得ず、設計寸法とかもなく、職人の腕と勘にゆだねられる。血と汗と涙、怒号と歓喜がたっぷり詰まった人間臭すぎる製造品、凄まじい...。

微生物が木々にすみついて美味しすぎるオリジナルな発酵食品が生まれる、奥が深すぎてとても面白い!

蔵元さんや桶屋さんは本当に大変なのですが、木の巨大桶を使っての発酵品造りと技術を継承を何とか頑張って続けてほしいなあと思うと共に、自分はちょこちょこ積極的に商品を購入する形で応援していきたいなって思いました!