感情タグBEST3

Posted by ブクログ

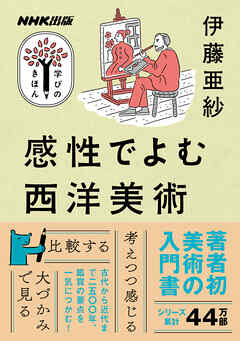

『感性でよむ西洋美術』

とあるが、この本を読んだからといって、すぐに作品が伝えたいメッセージを読み取れるようになるわけではない。

ただ、この本では古代から続く美術史を概説するとともに、各時代の作品の特徴を社会的背景をもとに読み解いていくもので、学生時代まったく世界史に興味がない人間でも、明日から美術館に行きたくなる本だった。

第1章の冒頭、美術史は「神々の時代」→「キリスト教の時代」→「人間の時代」と変遷していった旨の話があるが、果たしてピカソの様な抽象画が人間の時代の芸術なのか、もはや人間でも解釈できないような時代に来ているのではないかと思った。

しかし、読み進めていくうちに、この本の締めにもあるが、結局は各個人の絵の受け取りかたで様々な解釈があるという。だからこそ、作品の解釈に正解がないという点では、人間にしかできない「解釈する」という行為ができているからこそ「人間の時代」はこれからも続くのではないかと思う。

Posted by ブクログ

今まで何となく観ていた絵画を、時代ごとの枠組みで比較することで知らなかった新たな発見がたくさん生まれた。そして、感性で読むとあるように、アカデミックに比較しながらも、印象や感想を用いて比較する楽しみも味わえた。

Posted by ブクログ

1人で美術館に行くのも好きだし、他者と行くのも好き。けれど「当時の人の感じ方を解凍する練習」「玉入れみたいにみんなでいろんな言葉を作品にぶつけていく」をやりやすいのは、見た作品を他者と共有することだと思う。

わたしはこう思うけれど、貴方はこう思うんだね、同じものを見ても感じ方がそれぞれ違って素敵だね、という「I am OK. You are OK.」の実践。それをどんな視点で感じたらよいのかのヒントが描かれている著作だった。

「『考えつつ、感じる力』は、贅沢な余剰品ではなく、自分を大切にし、よく生きるための力です。本書が、そんな時間のお供になることができたら幸いです。」

Posted by ブクログ

大塚国際美術館に行くにあたり、今まで全く縁のなかった西洋美術について色々勉強していた時に出会った本。

ギリシャ神話や聖書、画家たちの経歴などを知ることで鑑賞に厚みが出てはきたけれど、この本に書かれてあるような視点こそ、美術鑑賞には必要不可欠な要素だと思う。世界史が好きで、それと結び付けて鑑賞出来たらいいなと思っていた。

「美術って、その時代を生きた人の感じ方が真空パックされているタイムカプセルみたいなもの」

史実だけでなく、その時代の人の感性までも感じ取ることができたら、こんな素敵なことはない。次回に美術館に行った時は、前回とは全く違う見方ができそうだ。

Posted by ブクログ

西洋美術の入門書と言っても良いんじゃないでしょうかね。

実は、西洋絵画が好きで、コロナ禍前は、良く美術館に行っていました。コロナ禍になってからは、ちょっと足が遠のいていますが。

美術館では、横にある解説を読みながら絵画を見るわけですが、やっぱりさぁ、それだと頭に入らないわけですよ。常日頃「あぁ、自分で分かっていればなぁ」と思っていたんですが、これで少しは時系列的に西洋絵画の歴史が整理できた気がします。

Posted by ブクログ

巻頭に、本篇中で言及されている美術作品の写真が配されている。親切。内容の良さも合わせ、かなりお得な一冊。初っ端から示唆に富み、美術展ではつい解説に目が行ってしまう自分なんかは、ちょっと反省というか後悔もあったりして。今後の鑑賞に活かすべく、美術史とかそれぞれの特徴とか、いろいろ勉強になりました。下記は覚え書き。

古代、神々→中世、キリスト教→近代、人間

古代→実物を見て描く→遠近法

ルネッサンス→バロック、つきつめると両者の感性を揺れ続けている美術史

Posted by ブクログ

ルネサンス前後の絵画を中心に解説をしてくれる本。

昔の絵画についてあまり知らなかったので、ためになりました。

他の比較しながら説明をしてくれるので結構わかりやすいです。

Posted by ブクログ

展覧会では、展示作品の横に解説文が付いており、それを読みながら作品を見ているけど、それでは作品鑑賞というものは結局、解説に書いてあることの確認作業になってしまうのでもったいないと。図星でした。

「感性でよむ」というと「センスを磨く」ことだと思うかもしれませんが、感性でよむとは必ずしも直感を鍛えることではなく、むしろ言葉をしっかり使うことで、感じ方も深まるし、言葉も磨かれる とのことで、類似した作品ではあるが、異なる時代背景や作風を並べて、それぞれの特徴を解説してくれる。

中世絵画は宗教(キリスト教)画が中心だが、その終わり頃には宗教的な重しを取り払い、古代的(人間的)価値観の復活を意識したルネサンス画が主流となる。遠近法を用い明瞭な輪郭線、層構造や整然、統一感、永遠がイメージされる。

続いてマニエリスム、そしてバロック。

バロックでは曖昧な境界、渾然一体、流動的、運動性、瞬間、アンバランスがイメージ。

その後は、より甘美な作風のロココ、続いて新古典主義、ロマン主義とバロック風とルネサンス風に行ったり来たりし、19世紀になると根本的に違うモダニズムが登場する。

19世紀後半から20世紀初頭にかけては、写実主義(クールベ等)、モダニズム(マネ)、印象派(モネ)、キャビズム(ピカソ)と絵画様式が移る。

このような作風の様式の特徴を伝えつつ、「この絵すごい」で終わらせるのではなく見るポイントを教えてくれるので、今後はもっと違う視点で捉えることが出来るようになるでしょう。(忘れそうだけど)