感情タグBEST3

Posted by ブクログ

そういえば、夏目漱石の千円札がお役御免になった。考えてみれば、金に翻弄され、権威に反発した漱石が、お札になったということ自体が皮肉な話ではあったが、それもおしまい。漱石も肩の荷が下りたのでは。

私が日本近現代史に興味を持ったそもそもの発端は、夏目漱石の伝記を小学時代に読んだことである。そこから歴史にはまり、現在にいたっている(なぜ文学にはまらなかったのか?いまだに小説を読むのは苦手なのだが)。とにもかくにも、漱石というのは大変興味深い人物なのである。

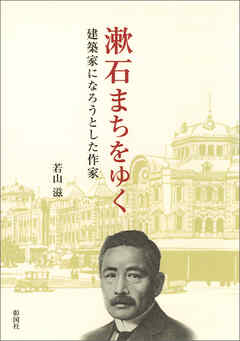

著者は、漱石が建築家を志したというエピソードから、漱石の作品を建築という視点から読み解いていく。その結果、漱石が実によく町を見ているということが分かってくる。その観察眼が、作品にとって重要なモチーフになっていたりするというのだから、漱石というのは大したもんである(ちなみに文学者・漱石は、実は理数系の方が得意だったらしい。うらやましい話だ…)。

また、漱石作品に現れる「南画的世界」と「洋風建築」という二つの空間の対比に、東洋と西洋との文化的葛藤、そのなかで苦悶する漱石を見出すというのも、建築家の著者ならではという感じがした。東洋対西洋という図式自体は誰もが語ることだが、それを空間の問題から論ずるのは、文学研究者では難しいのかもしれない。

すぐれた作品は、いろいろな読み方が出来る。ということが分かる。

著者の若山氏は名古屋工業大学教授・工学博士。『風土から文学への空間』・『「家」と「やど」 建築からの文化論』・『建築へ向かう旅 積み上げる文化と組み立てる文化』など、建築と文化に関する論考が多い。本書は江頭淳夫(江藤淳)に私淑した著者が、恩師に捧げようとした一冊である。