感情タグBEST3

Posted by ブクログ

筆者と似たような学歴をおくっていたので興味をもった。

女子の数理に対する自己効力感が低いことに驚いた。大学の理数系に進むのには周りの環境が左右する。また、周りが数理に対してどのようなイメージをもっているかにも左右される。

これを払拭するのは日本の教育の課題だと思う。

Posted by ブクログ

YouTube を見て、この本を知り読みました

理系女子がいるいない理由を論理的に語っているところは面白いと思います。

部分部分で同意しづらいところがあるのですが、それは自分のジェンダー間によるところなのかもしれないと思いました。

Posted by ブクログ

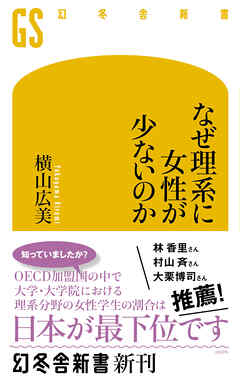

大学・大学院など高等教育機関の理系分野の女性学生の割合はOECD諸国で日本が最下位というように、日本において理系に女性が少ない理由をデータに基づき分析し、その社会的な背景を明らかにする。

ジェンダー平等の問題は感覚的な議論になりやすいが、データに基づき緻密に分析されており、理系分野のジェンダーギャップ解消に向けて示唆に富んでいる。

Posted by ブクログ

中学生の頃、理科の定期テストでクラスのトップの成績を取ったことがあった。その時に先生は言った。「女の子でも、これくらいの点数が取れるのに(男子は何をやっているんだ)」

高校生の頃、今で言う物理基礎の定期テストで満点を取ったことがあった。その時は男子も満点の子がいたが、他の男子からチラチラと私の方を見ながら、ひそひそと何か言われていたのを覚えている。

結局私は文系に進み、それを後悔したことは、あまりないが、そのまま理系に進んでいたら、どうなっていたかな、と思うことはある。

中学の頃の先生の発言は今ではアウトだと思うが、社会風土のようなもの、みんなが思っているだろうと人が想像することは、あまり変わらないのではないかと思う。

私が中学生の頃に人気があったアイドルグループは女性に求めるものとして、はっきりと「男を立てる女」と言っていた。結婚するときにも家庭円満にするには「女性がうまく男性を動かすようにすればいい」、育児の時も協力させるように「夫を育てる」。

女性は対等なパートナーである、苦楽を共にするという意識があれば、上記のような言葉は出ないんじゃないかな、と思う。男性が家族を養って当たり前という意識もおかしい。

女性が理系に進まない理由に中学生の理科離れが原因としてあるようだと、本書に紹介されたデータが示している。本書ではたくさんのデータが提示されており、非常に興味深い。データを解き明かすことはまだ先になりそうではあるが、女性だから理科が出来ない、ということはないのだから、理科が好きな女性は、その好きだという気持ちと学び続けたいという気持ちを他の何物にも邪魔されずに突き進む道筋がもっともっと示されてもいいと思う。

Posted by ブクログ

東京工業大学は2024年の入試から総合型・学校推薦型選抜で「女子枠」を導入することになりました。そうした対策を取らないと理系大学の女子比率がなかなか上がらないのだと思います。そして、そうでもしないとイノベーションのベースである多様性を確保することに繋がらないこと、もっと生々しく考えると大学の国際ランキングがどんどん低下していくこと、へのアクションを取ったのでしょう。2018年に起こった東京医科大学での女性差別の不正入試事件の真逆のニュースです。この5年で激しくジェンダーの問題は社会の真ん中に来ていると感じますし、また一方、社会の「無意識のバイアス」は恐ろしいほど消えていない、ということも感じます。この問題を「サイエンス・オブ・サイエンスコミュニケーション」という切り口でわかりやすく解説してくれる時宜を得た新書です。この問題をどう分解してデータを取っていくか、そのデータをどう解釈していくか、まさに「なぜ理系に女性が少ないのか」の科学、なのです。この問題の難しさが、簡単に理解できます。先ずは、本書のような本が生まれることが、理系教育の成果なのではないか?と思いました。問題を顕在化したこと、問題の難しさを明らかにしたこと、この成果は引き続き積み重ねていくことが必要だと思いました。東工大の入試改革も注視です。

Posted by ブクログ

割と正論で、一般論としてはいわれていたことをデータに基づいてやるとこうなる、というのが新しいところ。

かわいい女の子をやっても残念ながらあとあと守ってくれる人がいるわけでなし。

Posted by ブクログ

本書は、科学者らしく、きちんとデータで語ってあり、いちいちうなずけるところは多い。だが、バリバリの科学者だけが集まって議論・分析したとしても、どこまで世の中に刺さるだろうか。そもそもこの問題に関心のない母親が、我が国ではマスを占めているという肌感覚が、ワレワレ非科学コミュニティには、ある。ステレオタイプは抜き難い。あの小保方氏も、いっときヒーロー扱いされていたとしたときでさえ、変なジェンダーバイアスに囚われていたようではないか。

ふつうの人のSNSで話題となるくらいの、アインシュタインのような宣伝塔となりえる、日本人女性科学者の登場を、待つ。あるいは、落合陽一や、はたまた、ホリエモン的ポジションでもよい。

Posted by ブクログ

目新しい内容はなかった。多くのデータが出てくるが、これまで見てきたものを細分化したようなもので予想を上回るものはなかった。

解決のアプローチも偏見の是正という一般的なものが多く取り上げられている。

特に近道等はなく、地道に意識を改革していくしか無い問題であるということなのだろう。

Posted by ブクログ

著者はスーパーカミオカンデを用いた素粒子物理実験にも携わっていたリケジョ。理系に何故女性が少ないのか。確かに文系学部に比べて、女性の在籍は少ない。仮説として、①嗜好②能力③社会制度④文化、が考えられるだろうと、ボンヤリ読み始める。中でも、脳構造の違いから女性は言語領域に強いからとか、文化的には、昼夜研究するような現場では女性が活躍し難いからとか、そんな事を想像する。 その謎解きが研究論文のように展開される。

OECD加盟国中、高等教育機関の理系女性学生の割合は、日本は最下位。PISAのテスト結果、日本は男女ともに数学ではトップクラス。女子の成績が悪いわけではない。能力、というわけでは無さそうだ。

複数の私立大学の医学部入試で長い間女子の点数が減点されていた。東京の都立高校普通科では、男女で定員が別に設けられ女子の合格基準点の方が高くなると言うこともあった。社会制度の影響は、確かにあった。また、こうした制度の背後には、女性への偏見や社会的役割への押し付けがあった。

更にデータは、天賦の才能のイメージが強いと思われる分野であればあるほど博士号を持つ女性の割合が低くなるを示す。また、機械工学は男性のものというジェンダーバイアス。油まみれ、溶接というキーワードとセットで考えられる。女性の側から避けている一面も無くはない。

複合的な理由だ。しかし、他国と比べて日本の女性がどうかと考えると、やはり文化や制度の問題が大きいのだろう。社会は女性労働に頼り、そこから税収を期待したいという事情もある。何がベストかを考え、変容していかねばならないが、肝心なのは、女性自身がどう考えるか。出産も労働も税収も、更には研究もとなれば、やはり期待過剰で重過ぎる。

Posted by ブクログ

「先日読んだ『ジェンダーと脳』に通ずるところがあるなあ」と思いながら読みました。

結局のところ、タイトルである「なぜ理系に女性が少ないのか」に対する明確な答えは書かれていないのですが、その可能性がある要素については、いろいろと書かれていました。

たとえば、「理系=男子」「数学=男子」のような思い込みや、そういった思い込みの結果として生じていると思われる「女性が理系に進むと不利になる」という社会的な風潮が、女性に理系を選ばせる障壁になっている可能性がある、と。

個人的には、優秀な理系の女性は周りにいますし、うちの長女は理学部物理学科に進学したこともあり、「女性だから理系に向いていない」とか「女性が理系に進むと不利」いう考えはないのですが、世間にはまだまだよくわからない思い込みがはびこっている、ということかと思います。

しかも、内実をよく知らないまま、各理系学部に対して勝手なイメージを持っているケースも多いようですね。

令和になっても昭和な考え方がまだまだ残っていたり、知らないことを知ったかぶりしたりしている人が多い、ということですね。

他山の石として、自分自身も気を付けたいと思います。

Posted by ブクログ

最後の方に「ジェンダー平等パラドクス」(ジェンダーギャッップ指数上位の方が理系女子が少ない)があるけど、「よくわからんし日本には独特の問題があるからして」っていうことでした。