感情タグBEST3

Posted by ブクログ

Audibleにて

「やって貰う喜びもあるけど、やってやれる喜びもある」

かつて親父が言った言葉だが、そのことを体現していたのはじいちゃんとばあちゃんだろう。戦争を経験し、家族を含め多くを失う中でそれでも何かを与えることを惜しみなくしてくれた人達だった。感謝しかない。

与えられたものは、後の世代に伝えなければならない。「経験」を語り伝えることもその一つなのではないだろうか。相手がどのようにそれを受け取るかは自由でいい。

ただ…伝えられること、それが可能な瞬間があること、その幸運への感謝、それこそが喜びなのだと思う。

生きることは死へ向かうことだ。それは失う何かを諦めていくプロセスでもある。そんな哀しみの中で、幸福を感じられるとすれば、それは「何かを与えられること」と「感謝」と、この2つは外せないと思う。

未来と、そして下の世代に憧れを投影できないことは老いていく中での不幸であり、最大の哀しみだ。

そうはならなかった人たちに今日まで支えられてきた。これを後世へ伝えていくこと、これこそが生きる理由だ。

Posted by ブクログ

あなたがこの世の喜びを結婚でも出産でもないところで感じたところにとても生々しさを感じ、ほっとした気持ちになれました。

あなたは老いていくなかでも新しい人と出会ってお互いの話をし、その人に伝えたいことを伝えることにこの世の喜びを感じている

昔からあるショッピングモールという調整された居心地の良い空間からはつまらなさも感じるが、あなたは子供の幼少期ここで一緒に過ごした日々を思い出してあなた自身と会話している

もうない場所や昔のことを思い出す描写が多く少しずつ老いていっている寂しさを感じた

水圧っていうのが自然発生的に湧き上がる感じで良かったな〜最近水圧感じてないな〜

Posted by ブクログ

この本を読んで母の事が頭に浮かんだ。

家事をほぼ一人で背負い、私と姉を育て、私達が巣立ってからは祖母の世話をし、父の用事もこなし、人の世話ばかりの人生でつまらなくないんだろうか、もっと自分自身の人生を生きたいと思わないんだろうか。

母が私を産んだ年齢くらいになってから、そんな風に母を見るようになった。

「父と結婚して、私たちを産んで幸せ?」と聞けばきっと、「幸せだよ」と答えてくれる優しい母。

そんな母に「母」という役割を与えてしまっているのは他でもない自分で、なんとなく罪悪感に似たような気持ちを母に抱いていた。

だけどこの本を読んで、母は自分たちの犠牲になってくれているだなんて思っていた事がおこがましくて、申し訳なく感じた。

この本には子育ての描写がたくさん散りばめられている。

『朝起きれば生臭い息を吐きながら、笑って転がりあっていた、咳き込む体を抱けばバネの力を感じた。気の毒に、とあなたは折り重なって眠っていた時の自分に向け微笑んだ。でも、寝ぼけたまま笑っている娘たちを両脇に抱え、明るくなっていく窓を眺めるのは、今でも時々思い出すほど良かった。』(p33)

子育てが一段落した時に「あの頃は幸せだったなー」としみじみ思い出すのは、初めて歩き始めた時や、クリスマスプレゼントに大喜びしている時なんかを想像していたけれど、幸せって特別な日だけではなくて日常の中にあるんだなぁ。

子育てというのは、毎日大変で大変で記憶が無いくらい忙しくて必死だけど、終わってからは何気ない日々が愛おしい思い出として残るものなのかもしれないと、少し羨ましく思ってみたりもする。

甥、姪に会いに行くと、戦争のようにドタバタな時間の中にも、子ども達が可愛くて存在しているだけで愛おしくて、思わず微笑んでしまう大人たちの眼差しが確かにある。

自分も子どもの頃両親や周りの大人たちからこんな眼差しで守ってもらっていたのかと思うと、明日からも生きていけるような気持になる。

母にとっての「この世の喜び」の一部に私を育ててくれた日々の思い出があるのだとしたら、それは私にとって本当に幸せなことだ。

「この世の喜び」というのは生きるために必要で壮大なものだけど、全ての人のごく普通の日常の中に散りばめられているものでもあって、それを人と共有したり追体験したりすることもまた喜びの一つだよね、という事がテーマなのかな。

そしてこの小説の特徴である二人称。

「あなた」って誰の事?って一瞬混乱することもあったけど私は好きだった。

本文中にこんな文章があった。

『この子たちほどの喜びはなかった。近くから見守り過ぎて、昔は主語や人称さえ混ざってしまっていた。』(p63、64)

主人公と娘は一心同体で、娘たちの身に起こる事は全部主人公の日常。

そうか、近くから見守りすぎると主語や人称が混ざるのか。

そう思うと、私のことを「あなた」と言っているのは筆者が私を近くで見守ってくれているということなのか?いや、「穂賀さん」のことを私が見守っているのか?と考えていると、自分は「穂賀さん」ではないのに「穂賀さん」と妙に通じ合っている気がしてきて不思議と心強く感じた。

ただ単に「彼女」と三人称で書かれるよりも主人公を身近に感じられたんじゃないかな。

それから私がこの主人公に好感を持ったのは、子どもと自分の人格を分けて、娘は娘、私は私ときちんと境界線を引けている所だ。

あんなに一生懸命子育てをして、一時は自分と一体のように感じていた子からちゃんと子離れできるところ、それ故の寂しさにも正面から向き合っているところがかっこいい。

『もちろん楽しく過ごしてほしいけど、楽しくできるのはもう私ではないと、娘たちが中学生になったくらいにあなたは思ったのだ。』(p53)

だからこそ娘からも、「母」としてではなく、一人の人間としてこんな質問もされる。

『「この人みたいにかわいかったら、って思うことって、まだお母さんでもある?」』(p76)

この親子関係、なかなか良いよな。

親のことを信頼していないとこんな事聞けない気がする。

「穂賀さん」には反省点も色々あるんだろうけど、子育て大成功だと思う。笑

そういえば実家を出てから母は自分の事を「お母さん」ではなく「私」と言うようになった。

あれは母としての役割は終わって、ここからは一対一の人間同士だ、みたいなメッセージだったのかもしれない。

多分無意識だろうけど、母なりの子離れだったのかな。

関係性が変わっていく寂しさの中にも、これからの希望が感じられる味わい深い小説だった。

このタイミングで読めて良かった。

Posted by ブクログ

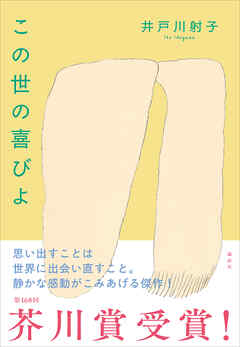

子育てが終わり喪服売り場でパートする女性を描いた『この世の喜びよ』『モデルルーム』に一人でお試し一泊する主婦と叔父に連れらキャンプに行く『キャンプ』の3編。

淡々とした文体、選ばれた言葉に魅せられた。長い長い詩のよう。

Posted by ブクログ

冒頭から泣いてしまう。泣かせることを狙いとしたフレーズではないだろうに。多分、それはわたしが育児の真っ只中だからだ。わたし自身は「愛おしい」とか「大好き」とか「大切」とかそういう風に湧き出る感情を名づけることとしてきたそれが。『日なたの黄色い芝生』をわたしは見たことがある。わたしはそこにいたことがある。『少女』をわたしは知っていたし、『あなた』はそうだ、わたしだったんだ。

キャンプもマイホームも、わかりみがある情景が連続していた

Posted by ブクログ

主人公の「あなた」が、ショッピングモールで出会った「少女」との交流、少女との交流が途絶えてしまったのち、少女に居場所として自分の過去を伝えようとする。伝えられること、伝えたいものがあることが、人生における喜びということ。

二人称である「あなた」を主語に、呼びかけているような文体は、有島武郎の「生まれ出づる悩み」を思い出した。

そう思いながら読んでいくと、「あなた」が「少女」に伝えたいと思うこと、少女の現状(母は妊娠中で年の離れた弟の世話をするか、弟がうるさいのでショッピングモールにいるということ)に対して、あなたが何か伝えようとするというテーマ自体も、「生まれ出づる悩み」とリンクして感じられた。

読書好きで、自分の言いたいことを言語化するのが得意な人には共感できないかもしれないんだけど、私には「あなた」の気持ちがよくわかりました。

単調で、取り止めもない日々。自分の娘は成長し、社会人となり、自分には理解できない悩みもあるようで、親として特にしてあげられることは、もうない。

ささいな生活かもしれないが、あなたなりに、気を遣ったり、いろんなことを考えていて、でも言語化するのは得意ではないから口数は少ない。あなたの中では繋がってると思うことを伝えても、的外れだったりする。

そんなあなたが、一度縁の切れてしまった少女に、自分の経験を伝えようとする。あのころ私の居場所は、どこどこだったよと。

説教ではない、励ましでもない。ただ過去の事実を告げる。だからこそ伝わる思いがあると、わたしは思いたい。

少女はあなたよりも冷静に世の中見てたり、感傷的ではないから、あなが伝えても「ふーん」で終わるのかもしれない。でも、きっと少女の心のどこかには残ると思う。少女がいつか大人になった時、あなたくらいの歳になったとき、必ず思いだす。私自身が、完全に記憶のかなたにあった忘れていた子供時代のことを、子育てしていて突然思い出すことがあるように。

少女があなたを思い出したときに「あの時のあの人は、今どうしてるんだろう。今ならあの人のあの時の気持ち、わかる。」と思っても、絶対にもうあなたと会うことはできない。

人生とは、そういうもの。

だから、誰かに伝えたいことがあって、まさに伝えられることが、この世の喜びなのだろう。

Posted by ブクログ

ただ暗いおばさんじゃなかった。

細かい描写の中に共感を幾度も覚える。

初めて読む作家だけれど、言語化の仕方が好み。

「キャンプ」の大人たちより大人っぽい子供たちが良い。

Posted by ブクログ

何気ない人の心のうちが描かれた、静かな雰囲気が良かった。

「この世の喜びよ」の登場人物たちはちょっとした社会の縮図のような気もしたし、展示住宅に一泊体験宿泊をする妻の話「マイホーム」も、こういう心境や日常って多分あるよな〜と想像ができた。「キャンプ」ではお漏らしをしたり、学校に行きたくない男の子に対する少年たちの優しさが温かかった。

Posted by ブクログ

ショッピングセンターの喪服売り場で働くあなた。

たくさんいる従業員とはなかなか打ち解けないけれど、フードコートに来る女子高生と、ゲームセンターで働く若者の多田とは休憩時間に親しくしている。

若い彼らと話すときは、かつての若い自分を思い出して話すあなた。

思い出すことは、かつて幼かった娘2人とショッピングセンターで過ごした日々。成長した娘たちとの今の日々。

かつて慌ただしく過ぎていった日々を、懐かしく思い出させてくれる本だなあ。

主人公を「あなた」という表現で書かれているので、なんだろうという感じで読み進めて終わった感じ。

更に帯に静かな感動とか書かれているから、妙にそれを意識してしまって感動は起きず。

でも読み返すと、ああこれはかつて若かった自分が思っていただろう些細な苦悩とか、

幼い子供の世話にいっぱいいっぱいだった日々を思い出させてくれることの連続だなあと思うと、じーんとくるね。

他2つの短編。家を建てるために展示住宅に一人で泊まる話と、叔父と叔父の友達親子と泊まる話。

読み返すといい本。また読みたい。

Posted by ブクログ

喪服姿と語り口で不穏な空気感極まりない読み出し

途中、あれっこれってとても他愛もない幸せな話しと気付いてタイトルを見る

あ~そうだった『この世の喜びよ』と感じた一時

人が成長していく様を共に過ごす

ささやかな思い出が蘇り「あなた」と重なる

不安定な中に安定が生まれた

美しい一瞬

でもきっとすぐに忘れるそんな物語

Posted by ブクログ

独特……。

これはどうやって読めばいいのだろうか??

想像力を掻き立てる文章です。

語り手はおそらく穂賀さんという女性なのだと思われます。

情報としてはこのような感じ。

夫アリ。

二人の娘アリ。

デパート?の喪服売り場で働いている?いた??

独特と感じたのは、自分のことを「あなたは……」と回想しているところです。

もし、自分のことを「あなたは……だったんですよね」という表現を使うとすれば、死ぬ間際の走馬灯を見ている時なんじゃないかなぁ、と思ったんですよね。

普段、自分のことを振り返った時に「あなたは…」ってあまりないと思うのです。

自分のことなのに距離感を感じる言い方なんですよね。

イメージとしては、身体から魂が抜け出ていて、魂が身体に語り掛ける感じとでも言ったらいいのでしょうか。

もはや自分事ではない雰囲気を感じます。

特に気になった文章は下記になります。

”多田と話す時はあなたはいつも、二十三歳の自分を一度思い出してから話し出すので、少し返事が遅れてしまう。もう一人挟んで会話しているのだから仕方ない。”(抜粋)

これ、ちょっとわかるんですよね。

誰かと会話していて、過去の自分を思い出し、会話をする。(過去の自分のフィルターを通して、会話している感覚に近いのかも)

自分の中の記憶(思い出?)が誰かと会話をすることで、育っていくというのでしょうか?

さらに時間を置いて、その元の記憶を思い出すと、元の記憶と誰かと会話した経験も一緒に思い出す。

(文章だとわかりずらいな…)

思い出とは……、記憶と経験が積み重なっていき、育っていくものなのかもしれません。

もし、この本が走馬灯をイメージして書かれたものなのだとしたら、生きている間に長く時間を共有したものを死ぬ間際には思い出すのかもしれないと思いました。

今からでも遅くない!

生きている間に走馬灯で見たいものを作っていこうと思います。

Posted by ブクログ

ショッピングセンターの喪服売場で働く主婦の穂賀さんを"あなた"という二人称で語られていく日々の出来事。薄めの本だから気軽に読めそうと侮ってました。慣れるまでちょっと読みにくかったかも。主人公の穂賀さんの娘たちも、フードコートで知り合った少女もちょっと生意気なのだけど、穂賀さんが優しくてイライラせず、ショッピングセンターの生ぬるい空気感そのもののようだなぁと感じました。共感とは違うのですが、この、来る人を拒まないぬるい空気感は悪くなかったです。

あとの2つの短編は読みやすかった。「キャンプ」の少年たちの話が良かった。

Posted by ブクログ

表題作の「この世の喜びよ」は、主人公と歳が近いせいもあって、ああ、こういうことあるよな。と思いながら読んだ。

昔のことを思い出したり、思い出せなかったりしながら、今の若い子に何かアドバイスしたいけど、経験からしか言えないし、時代も違うし、そもそも自分の娘にしたことも、今も思えば正解でもなかった。でも、何が言いたくて、とりあえず言えた喜びを感じていたのかな。それが正解かどうかはさておき。

最後は自己満足なんだなと思った。

子供見るのに用水路…は水のせせらぎの音要素なんだろうけど、危ないんじゃないの…とかなり引っかかってしまった。

Posted by ブクログ

選考委員の方の選評も合わせて読ませて頂いたが、芥川賞としての良さは理解が及ばなかった。二人称で主人公が描かれるという特別さは判るものの、日常の「特別ではない」ことから純文学を紡ぐ・・・と言う(おそらくは) 高度な制作物に対する解釈には全く到達しないままだった。。。

Posted by ブクログ

私には合わなかった。

意味はわかるが内容が頭に入ってこないという感じ。

小学生(=私)が難解な本を読んでいる感じに近いのかな。

もう少し成長したら(いつだよ!)読み返してみたいです。

Posted by ブクログ

文章の上を目が滑るようで同じところを何度も読んだ。

一人称?というか主人公が「あなた」で書かれるのでずっと慣れないというか、混乱する感じがあって、それも演出の一部なのかなと思ったりした。

日常の妙な空気感や居心地の悪さなんかが絶妙に書かれていて、不思議な感じ。

こういう表現が良いのか分からないけど純文学だな〜と感じた。

Posted by ブクログ

二人称で語られる文章と淡々と流れていく物語に教科書を読んでいるような感じを受けた。それでも、主人公が頭の中で考えていることが面白くて最後まで読み進めた。その後、Twitterでこの作品を検索して二人称で書かれている意味などを考察された意見を踏まえて読み返すと、なるほど腑に落ちて良い読後感が得られた。

Posted by ブクログ

⚫︎受け取ったメッセージ

自分を優しく見守る視点を持つことで、

自分を大切にできる

⚫︎あらすじ(本概要より転載)

第168回芥川賞受賞!

思い出すことは、世界に出会い直すこと。

静かな感動を呼ぶ傑作小説集。

娘たちが幼い頃、よく一緒に過ごした近所のショッピングセンター。その喪服売り場で働く「あなた」は、フードコートの常連の少女と知り合う。言葉にならない感情を呼びさましていく芥川賞受賞作「この世の喜びよ」をはじめとした作品集。

⚫︎感想

二人称視点で書かれた小説ということで、珍しい形。著者は子育ての中で、子供を慈しむ自分のように、自分を見守ってくれる誰かがいたらいいのに、、と思う中で、二人称視点を設定されたらしい。芥川賞受賞会見での回答では、子育て中に書くことで、自分が自分を見守ることになったとおっしゃっていた。

人と人との繋がりと、自分の分身のような視点が自分を優しく見守るという二人称視点は、客観的な三人称とはまた違う温かみを感じて新鮮だった。そこが一番この本を読んだ発見だった。日常生活にも取り入れられそう。

また、ショッピングモールという場所の設定に大きな意図を感じた。だれもが思い浮かべられる場所、いろんな世代が集まる場所、家族、喪服売り場、ゲームセンター、フードコート…ありとあらゆる日常生活が詰まっている。何気ない日常が詰まった場所がショッピングモールなのだ。

「思い出すことは、世界に出会い直すこと。」という帯通り、いろんな年齢の人と触れ合うことは、相手を通して、自分を思い出し、想像することに繋がる。人生を豊かにすることは、ささいなことを味わうということなのだろう。人は、日常の忙しさの中では、他愛のないことというふうに思っていても、いつかは終わって忘れるかもしれないことの積み重ねで、特に子育ての場合は、必死な分、大切な日々が時間と共におぼろげになる。そのおぼろげな記憶に息を吹き込んで、形作ってくれるのは、他者なのだろう。

教える立場、子育て中の私なので、そういう意味では新しい発見はなく、かといって、私にとっては感情移入があまりできない主人公だったので、星3にした。

Posted by ブクログ

芥川賞を受賞した表題作と短編2編(「マイホーム」、「キャンプ」)を収録。

表題作は、ショッピングモールの喪服売り場で働く中年女性と思しき「あなた」が、フードコートの常連の少女と出会い、自身の子育て等の記憶を呼び起こしつつ、交流するというあらすじ。

二人称小説の表題作をはじめ、とても純文学的で、正直、文体が自分には合わなかった。読んでいても、内容がすっと頭に入ってこないのだ。後で内容を分析するブログを読み、よくできた小説なのだとは思った。

表題作について、自分も現在進行形で1歳児の子育てをする身なので、子育てを感慨深く思い起こす描写には感じるものがあった。記憶と現在というのも本作のテーマなのだろう。

Posted by ブクログ

タイトルから想像するようなわかりやすい劇的な喜びはない。

ずっとテンションが低い。低血圧な語り口。

でも生きてると、こんなものですよね。

劇的な喜びが日常的に発生することはないわけで、

その代わりに毎日、

誰かに報告するまでもなく説明するのも難しく自分でも気付いてない気分が上向く感じ。

そういう感覚を共有してくれるお話だと思う。

Posted by ブクログ

表題の第168回芥川賞受賞作を含む作品集。

受賞作は物語自体は家庭からの解放感と家庭への愛情が淡々と描かれていますが、文体が独特で読みにくいとは思いました。

語り手(視点)が自分を見ている自分という感じなのと句読点の使い方などが特殊なため違和感を感じました。

しかし、これはかなり挑戦的な作品なのではないかと他の習作のような二つの短編を読んで思い直しました。

美術は得意ではないのですが、この作品は文学の「キュービズム」ではないかと思います。

Posted by ブクログ

短編中編集になっていて、表題作は二十代前後の娘を持つ女性が子育てのことを思い出しながら送る生活が描かれ、物哀しく、でも最後は希望を感じる作品でした。

Posted by ブクログ

表題作はなんと二人称小説。「あなた」こと主人公の穂賀さんは、子育てが一段落し、イオンを思わせるショッピングセンター内の喪服店で働く中年女性。センター内で人びとと交わるなかで、ふと子育てのワンシーンを思い出したり、子育て前の自分に思いをはせたり、成長した娘たちやフードコートにいる女の子を気にかけたり。「女の人生とは?」、「なぜ二人称の語りを採用したのか?(語り手と穂賀さんの関係は?)」が読解のポイントか。タイトルとは裏腹に、女を生きるってなんだかカサカサしてて大変で、「この世の喜び」どころではなさそう……。

【ノーツ】

▶「この世の喜びよ」

思いついたフレーズ: 子育ての記憶 コロナ ヤングケアラー(?) サードプレイスのつかの間の疑似家族(?) 固有名と架空のあわい

最初の一文「あなたは積まれた山の中から、片手に握っているものとちょうど同じようなのを探した」を読んで、二人称の語りであるとわかる。けれども読み進めるうちに、語り手から主人公への「あなた」という呼びかけは、主人公のそばにいて主人公をみまもるというより、むしろつねに一定の距離を保ったまま、なにも手を出すことなく客観のままでいつづける、妙に醒めたまなざしのように感じた。

堀江敏幸『なずな』では、ふとしたきっかけで赤ちゃんの面倒を見ることになった男が描かれるが、そこでの子育てには未来(=なずな)への希望があった。いっぽう本作の穂賀さんがふり返る子育ては、窮屈で大変で孤独で、なんだか心がカサカサしてしまいそう。でもこれが子育ての現実?自分はその大変さを経験してないから正直わからない。

舞台はショッピングモール(の中の喪服店、フードコート、ゲーセン、休憩室など)で「喪服のおばさん」が主人公。なんとなく生気に欠ける人のように感じられるのは、ずっと喪服を着つづけているせい?設定に生々しいリアルさがあるいっぽう、「見るものが何もなくてつまらない」空間がどうにも陰気臭かった。

アカチャンホンポ、ヤマダデンキといった実在の店舗名への言及が物語世界のリアリティを支えると同時に、きっと多くの読者が思い浮かべたであろう「イオンモール」という語を出さないことによって、ぎりぎりのところで虚構を成り立たせているのかなと思った。

下の名前には特にふれられず、名字のみなのは、今なおほとんどの女性たちが結婚と同時に夫の姓に付け替えさせられ、借りものの名前のもとに生き(直さ)なくてはいけない現実を示唆?

酷な言い方だけど、結婚がむいてないのに結婚し、子育てがむいてないのに子を産んだ女が書いた日記を読んでいるような気になった。穂賀さんは「この世の喜び」を感じるのがむしろ下手というか、繊細ではあるけれど不器用な感性ゆえ幸せをつかみそこねてしまうタイプの女性なのかなと思ってしまった。けっきょく彼女の本当の居場所って(もしそういうものがあるとすれば)どこなんだろう?一人でいつづけたら、あるいはもっと自然体の自分らしさのまま、幸せに年を重ねられたのだろうか。

▶「マイホーム」

どんな形でも仕様でも、もう用意されていればどうにでもやっていける気がした。だから建て売りで買う人も多いのか、となりの家の壁の色がすごく重要だ、窓から見えるのが眩しいオレンジ色の壁だったら、日の出みたいに明るいんだろう、でも建てる土地はもう決まっていて私は関係ない、横の人も選べない、と彼女は思った。(110頁)

▶「キャンプ」

3作の共通項 =「子育ては大変だ」