感情タグBEST3

Posted by ブクログ

主に女性の選挙権もしくは参政権についての話

先人達がどのような苦労を乗り越えて

それを手に入れたのかがわかる本

女性である自分に繋がるお話

これを読んだら、なんとなく投票しない

なんて事はできない

選挙では必ず投票してきたが

選挙券を握りしめる手の力がより強くなる

金子文子について知りたい人にも、おすすめ

しかし、少々痛々しい表現も含まれているので

注意が必要です

Posted by ブクログ

究極に自立?自律?していた金子文子の記録です。

他にあと2人、武闘派サフラジェット、エミリー・デイヴィソンと

イースター蜂起のスナイパー、マーガレット・スキニダーが出てきますが、

もう金子文子しか心に残らなかったです。

彼女が死なないでいたら、どんな仕事を残しただろう。

少なくとも今よりは、日本の女性の地位はマシだったんじゃないか。

男に従属するようなことは、無くなってたんじゃないか。

もっと彼女のことを知りたい、と思った。

Posted by ブクログ

大逆罪で投獄された日本のアナキスト金子文子、英国サフラジェットのエミリー・デイヴィソン、アイルランド独立に向けたイースター蜂起に関わっていたマーガレット・スキニダー。3人の女性の物語が交互に織りなされる。

一つ前に読んだみかこさんの本、this is Japanで女性の貧困問題に触れられていて、その文脈でサフラジェットについての映画「未来を花束にして」に言及があったので、図らずもその主人公エミリーを扱ったこの本を続けて読めてよかった。

実は金子文子もサフラジェットもよく知らなかった。そんな状態で見た「エノラホームズの事件簿」が、ただのエンタメ映画かと思いきや、エノラの母が過激な女性参政権活動家という設定で、へーそんな人たちがいたんだと記憶に残っていたので、少しは知識が広がったか。その文脈で、金子文子は女性参政権云々というよりは、階級社会の歪みで苦しめられた出自から社会制度そのものに反発していたのだろうが、きっと彼女が女性でなければまた別の道を歩めたのだろうし(彼女は両親に捨てられ、嫁入り前の年齢になると金がかるからと祖母に捨てられたのに、弟は父が引き取ったとか)、そういう意味で彼女が反発したのは男性と女性というカテゴライズ含め、富裕層と貧困層、日本人と植民地の人々という、出自次第で虐げや搾取が当然のごとく行われていた当時の日本そのものだったのだろう。

ところで本筋には関係ないが、エミリーらサフラジェットのハンストに対し、強制的に食事を取らせる刑務所の描写に背筋がゾッとした。受刑者の人権なんてなんのことみたいな時代がつい前世紀まであったとは。で、読み終わって新聞記事を読んでいたら、昨今の入管による入所者への扱いの記事が目に入り、21世紀の出来事なのに100年前の話とオーバーラップしてさらに怖くなった。

Posted by ブクログ

朝日新聞2019727掲載 評者: 斎藤美奈子(文芸評論家)

東京新聞2019811掲載 評者: 梯久美子(ノンフィクション作家)

日経新聞2019817掲載 評者: 山崎ナオコーラ(作家)

読売新聞2019825掲載 評者: 藤原辰史(京都大学准教授、農業史研究者)

朝日新聞2021911掲載

Posted by ブクログ

想像力と表現力すごすぎる。

もちろん登場人物(リアル)もすさまじいけれど。

伝え方。「日本のヤバい女の子」の続編みたいなノリ?国際的なのも面白い。同じ頃にまったく異なる場所で生きていて、でもそこに共通点を見つけられること。共感点、というか。

すさまじいストーリーを要約してここで伝える力は私にはない…

Posted by ブクログ

世界のあちこちで自分に敵対する陣営をテロリストと呼び合い、そして2020年のビックイベントへのテロ対策の名のもと個人データを照合され、一方、深夜のグルメ番組を「飯テロ」とカジュアルに表現し、重いも軽いもテロテロしている世の中ですが、やっぱり個人的には「テロはいかんでしょう、テロは…」ぐらいのいわゆる平和ボケ人間だったりします。しかし、本書はテロ、いやテロルという言葉は顕在化されていないはずなので、今日におけるテロ的な行為、いや行為にすらなってない思考、に至らざるを得なかった100年前の3人の女性のシンクロニシティの物語です。著者は「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」とBREIXTで今、引っ張りだこのブレイディみかこ。相変わらずのパンキッシュなノリで3人の女性のストラグルとアクションをリミックスしていきます。金井文子、エイミー・デイヴィソン、マーガレット・スキニダー、それぞれの全く関係ない人生が、巧みにキーワードで編集され、社会の構成員とされていなかった女性の社会参加への扉を開けていく、いや、閉ざされた扉への体当たりを蘇らせています。松本清張「昭和史発掘」の「朴烈大逆事件」の章で金井文子の名前だけは知っていましたが、アイルランドイースター蜂起のマーガレットもサフラジェットのエイミーも本書で初めて知りました。フィンランド34歳女性首相の誕生を以って、100年経ってここまで来たのか?100年経ってもここまでしか来れないのか?そして、自分は「テロはいかんでしょう、テロは…」ぐらいのレベルなのか?いやぁ〜ブレイディさん、いつも投げ込んでくるよなぁ…

Posted by ブクログ

アナーキー&ロックに生きた3人の女性の一代記。次々と展開していく小気味いい文章で一気に読み進められます。虐げられた状況下を闘い抜いた3人の姿はカッコよすぎ。最期まで力強く生きた彼女らをアッパレに描き、暗く悲しい結末で文章で終わらせない作者の筆もアッパレです。

Posted by ブクログ

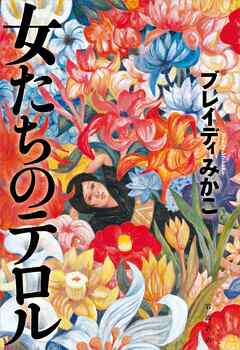

読み終わった後

表紙の花に囲まれた少女が

金子文子さんなのだ

と しみじみ 見つめてしまいました

そして

帯文の「生きる主権は我にありー百年前にあった未来」

の一文を なぁるほどなぁ

と しみじみ 考えさせらました

少し前のイギリスの映画「未来を花束にして」(2015年)を当然のことながら思い起こしていました

そして、

金子文子、エミリー・デイヴィソン、マーガレット・スキニダー、の三人を こういう形で紡ぎ合わせて

綴っていく ブレディみかこさん に

あらためて たいしたものだなぁ

と 思いました

ちなみに

いま 並行して

「アレクシェーヴィチとの対話」を読んでいるのですが

なにか

「このままじゃ いかんだろう!」

「いつまで おなじ愚かなことを 続けているのか!」

という様な共通している「憤り」「思考」を

感じてしまいます。

Posted by ブクログ

英国支配からの独立のため、女性参政権のため、自分自身を生きるため。日英愛。壮絶に生き、そして戦った100年前の女性たち。恩赦・釈放・帰国許可。当時の社会もそれなりに寛容だった。しかし、彼女たちはそれでよしとしなかった。3つの物語は交互に進む。歴史上無関係な出来事が近づいていく。願いは成就しなかった。イースター蜂起は失敗し、女性参政権はサフラジェットでは叶わず戦争がもたらした。金子文子は23歳で逝く。忖度しない、先の展開を憂いしない。無謀な自己犠牲は直情の赴くまま。「生き物の死にざま」は後生を残すために。

Posted by ブクログ

100年前のパンクス。

金子文子、エミリー・デイヴィソン、マーガレット・スキニダー

3人が国を越えて共鳴しているような展開にワクワクしてくる。

そして、その呼びかけに時代を越えて誘われた著者のエッセンスも相まって、一世紀以上前の不条理や理不尽と戦い、自身の存在意義を示し通した女性たちの歴史を知れただけでなく、現代にも、現代だからこそ良くも悪くも響くことがたくさんあった。

【本文抜粋】

”金子文子の凄みは、書物で学ばなくとも、誰かにイデオロギーを教わらなくとも、経験と心情を通して思想を肉体で読解していくところだ。思想はストリートに落ちている。”

”道徳とは、強者が弱者を支配するためのツールであり、支配する階級とされる階級を固定させ、維持していくための「階級道徳」なのだということを文子は見抜いていた”

”「民衆のために」と言って社会主義は動乱を起すであろう。民衆は自分達のために起ってくれた人々と共に起って生死を共にするだろう。そして社会に一つの変革が来たったとき、ああその時民主は果して何を得るであろうか。

指導者は権力を握るであろう。その権力によって新しい世界の秩序を建てるであろう。そして民衆は再びその権力の奴隷とならなければならないのだ。しからば、××とは何だ。それはただ一つの権力に代えるに他の権力をもってすることにすぎないではないか。”

”差別に反対するからといってマイノリティを上に置いてマジョリティより尊重すべきものとして扱わない代わりに、劣るとも見なさない。そもそも、マイノリティをマイノリティであるというだけでリスペクトするというのが「同情」という見下した態度なのであり、そんな人を馬鹿にしたようなことは私はしない。”

”平等を語るとき、人は「マイノリティ差別はいけません」とか、「貧しい人々を救いましょう」とか言って、人の下に人がいる状態は正しくないのだと説く。それなのにいつまでたっても人の下に人がいる。なぜだろう。

それは人の上に人がいるからだ。”

”DIY(DO IT YOURSELFー自分でそれをやってみな)というのはパンクのコンセプトだが、文子の場合はそれどころか、思想をLIY(LIVE IT YOURSELFー自分でそれを生きてみな)する人なのだ。彼女は思想にかぶれたのではない。生きてきたのだ。

”この人は、思想を体から乖離させて机上に置ける人ではなかった。思想を本で読んだのではなく、体で獲得した人だからだ。思想は体であり、体が思想だった。転向が思想を殺すことなら、そのとき体も死ぬ。思想だけを殺せると思っていた当局が間違っていたのだ。”

3人の言葉であっても、著者の表現であっても、「思想はストリートに落ちている」、「マテリアル・ババア」、「ブルドッグ」、「LIY」など、言語感覚がとても鮮烈で、バッグボーンがあった上での言葉の魅力と威力を見せつけられた。

著者の他の作品で興味を持った金子文子含め、学校の授業では学べない人物たちに出会えた。フィクションではあるけれども『同志少女よ、敵を撃て』のように、日本で育ったら受け身では知れない史実や人物を学んでいきたくなった。

Posted by ブクログ

金子文子、エミリー・ディヴィソン、マーガレット・スキニダー、3人の女たちの生き様。

破壊力のある文章でえがかれた、まさに生き様。

章末の文章のキーワードが、次の章の初めに生かされていて、別の人の話なのに、まるで一つの話であるかのようだった。

エミリーが、馬のレースに飛び込んだ時の衝撃は、すごかった。それまでも壮絶な留置所生活を、送っていて、それでも立ち上がり前に向かう姿は、エネルギーそのものだと思った。

しかし、時代とはいえ昔の人はえげつないなと感じてしまった。このような時代を経て今の世界が存在する。今の私たちも未来のために、正しいことは正しいと思って生きていきたいと思った。

Posted by ブクログ

金子文子を中心にした話。両手にトカレフ、を読んだあとにこちらも手に取った。

書きっぷりが面白く、重いテーマにかかわらず最後まで楽しみつつ読めた。

Posted by ブクログ

金子文子も、エミリー・デイヴィソンもマーガレット・スキニダーも知らなかった。金子文子は瀬戸内寂聴の小説でも出てくるそうな。エミリー・デイヴィソンは女性の参政権を求めて活動したサフラジェットの人で、ダービーでイギリス王の持ち馬の前に立って死んだという。そこに至る過程も、その知的印象に対して行動が過激でマッド・エミリーとの異名があったとか。だけど読んでいくと、マッドなのはエミリーではなく、そのまわり、特に男社会の対応にあったのではないか、とも思う。マーガレット・スキニダーはスコットランド人でありながら、アイルランドの過酷な状況に怒り、独立運動に参加した狙撃の名手だった。いずれも世界史の教科書には出てこないし、近現代史でもなかなかトピックス以上の存在感はないだろう。ただ、そういう人たちがいたというのは、何か考え込むところがあるなぁ。

そういえば先日読んだ政治家の本棚、なかで小泉元首相は、戦争になることを思えば、不満なんて言っていられない、なんだってがまんできる、と述べており、佐藤優、池上彰からたとえが極端だ、と批判されていたっけ。

本書を読んで、この女性たちのことを思えば、現代を生きる不安に対して不満を言うことはできない、とまず感じた。ただ同時にそれは、なんでもがまんできる、ではないのだ。まだなにか考えられること、行動できることがあるのではないか、と思えたのだ。絶望的な環境の中で、それでも自分の生きる道を求め、行動したのが彼女たちだったわけだからね。

Posted by ブクログ

金子文子、エミリー・デイヴィソン、マーガレット・スキニダー、壮絶な生き方をした三人の女性たち。でも、獄中で死んだのは金子文子だけ。自死とされているが、それも確証はない。最期の3ヶ月の文章は残されていないらしい。やはり国家に殺されたようなもんだ。金子文子関係をもっと読んでみようっと。

Posted by ブクログ

闘ってきた女たちの話。

金子文子は映画で見た時、そのすごさが分からなかったけれど、この本を読んで、何に絶望し、何に希望を持ったのか、なにを得たく戦っていたのか、少し理解できたように思う。ただ、自分自身でありたいだけだ、というシンプルな心持ち。

ほとんど学校に行かなくても、これだけの文章をかける知性を持ち得ることに驚愕。天才だったのだろう。

そして、ここにシンパシーを感じているらしい著者にも興味がわく。

エミリー・デイヴィンソンとマーガレットスキニダーは知らなかったけど、狂ったようにたたかっていたその生きざま興味深い。

彼女たちのおかげで、戦ってきた女たちのおかげで、今の私たちの安穏な暮らしがある。

★違う世界がある、という確信

Posted by ブクログ

イギリス、アイルランド、日本の独立派、アナキスト女性たちの活動と心の内を、ブレイディ流の捉え方で再解釈。まずはそれぞれの心の内を阻害されたものの中で強いエネルギーを持つものがそれを死を物ともせずぶつけているという点で著者は共鳴。日本・朝鮮の金子文子.英国のサフラジェット,エミリー・デイヴィソン.アイルランドのマーガレット・スキニダー三者三様ではあるが、迷いなく世界を変えるという目的に直進した点で共通である。

Posted by ブクログ

たいへんくだけた文体にちょっとびっくりした。もしかしたら若い人たちに向けた本なのかもしれないが、恥ずかしながらいい歳をした私が知らないことばかり。

私はこういう女性たちの壮絶な戦いがあったことを何も知らずに、のうのうと暮らしてきたのだなあ。

Posted by ブクログ

不勉強で、金子文子は何となく知っていたが、エミリー&マーガレットのことは全く存じ上げず、サフラジェットやアイルランドのイースター蜂起についても無知で、大変勉強になった。金子文子の考え方は大変興味深い。頭でっかちの思想とは一線を画すもので、手記も読みたいと思う。

Posted by ブクログ

日本の金子文子,アイルランド(スコットランド)のマーガレット・スキニダー,イギリスのエミリー・ディヴィソン.ほぼ同じ時代をそれぞれの生をかけて自分の信念を貫いたことに深く感銘を受けた.章が変わるごと大切な鍵となる言葉を手渡すように登場人物が変わる展開が面白かったです.時と場所を違えながらも女性として人間として輝いた人達を知ることができ,この本に出会えてよかったです.

Posted by ブクログ

金子文子のことは映画「金子文子と朴烈」の予告編を見るまで知らなかった。「誰なんだろ、この人」と思いつつ、調べもしなかったところへ、初めてのブレイディみかこさんの本に登場して、こんな凄い人がいたんだと知った。映画も見たい。

エミリー・デイヴィソンに関して、気にはなっていたが見ていない映画「未来を花束にして」を見ようと思った。

扉に「100年前の彼女たちから、100年後を生きるあなたへ」とある。しかと受け取った。

"実際、その生涯を通じて、こうした文子の楽天性は、どん詰まりで返すきびすのような、砂が下に落ちきった砂時計がひっくり返る時のような、起死回生の裏返りを見せる。" 6ページ

"のべつ幕なし愚痴るほど家父長制の犠牲になっていながら、それが女の生きる道なのだと自らそこにはまり込んでいく。そんなに嫌ならどうしてその呪いのテンプレートからさっさと抜け出そうとしないのか。母と喋っているとなんかこう、無駄にちんたらしてる感じでムカついてくるのだった。" 34ページ

"道徳とは、強者が弱者を支配するためのツールであり、支配される階級とされる階級を固定させ、維持していくための「階級道徳」なのだということを文子は見抜いていた(略)。文子にとって階級とは富者と貧者のことだけではなかった。男と女、親と子、支配関係が存在するところには、すべて階級が存在するのだった。" 35ページ

"家という鋳型は人間を資産だの負債だのといったカネに変える仕組みなのに、みんな疑いもせずそこに喜んではまり込むから、靴の値段が高いだの安いだのと言っていつまでもカネの話で揉めることになる。" 39ページ

"私が私自身を生きることは、誰かにとっての「いい子」になることではない。" 40ページ

"主人がいないと生きていけずに何度も隷属先を変え、再婚を繰り返しながら年を取った母親。美しくさばけた女だった叔母もいつしか不倫相手だった義兄の奴隷となり、父親に殴られながら勉強していた弟も彼の奴隷であることになんの疑問も感じていなかった。こうした家族の姿にうんざりしていた文子は、人間が一緒に暮らすのはヤバイことだと知っていた。だからこそ自分は誰にも仕えないし、気に入られるための忖度もしないよと宣言しているのだ。" 113ページ

"どれだけ多くの女性たちが、経済的・社会的に男性に庇護されて生きるために自分自身であることを捨て、また庇護されていることが幸福だと思い込み、自分自身を生きないでいることだろう。それは生きていることにはならない。それは生きているように見えるが、死んでいることだ。そんな死人の生は彼女には生きられなかった。" 138ページ

Posted by ブクログ

3人とも初めて知った女性。いまの女性の権利があるのも力で戦う勇気のあった女性たちの努力があってなんだなぁと実感。

金子文子は私より年下の23歳で自殺?らしいが、若いのに強すぎる。尊敬。

Posted by ブクログ

100年以上前に生きて戦った、金子文子、エミリー・デイヴィソン、マーガレット・スキニダーという3人の女性に関しての伝記。雑誌の連載を単行本化したもの。3人の物語が交互に書かれ進んでいくので、話の筋を追いかけるのが少し大変。なかなか壮絶な物語なのであるが、残念ながら3人ともに知らない女性であり、心を寄り添わせることは難しかった。

Posted by ブクログ

なるほど、そういう女性たちがいたのか、そういう感じ。というのも、カタカナ英語が多くて、著者の熱量あまって脚色っていうかアレンジが凄くて、それが邪魔だった。ちょいちょい入り込んでくるカタカナ英語がなんか恥ずかしい。最近覚えたドイツ語の表現fremdschämenはきっとこの気持ちのこと。意外なところで新しい単語の使用方法がわかってよかったので星3つ。

彼女たちについては別途自分で調べようと思う。

カバーの絵がかっこいい。

Posted by ブクログ

アナキスト金子文子や英国のサフラジェット(女性参政権を主張する団体メンバー)エミリー・デイヴィソンの信念と彼女たちの闘いを深く知ることができる。エミリーは映画「未来を花束にして」でも登場した競馬場で馬の前に飛び出して(後に死亡)活動をアピールした女性。100年前の彼女たちから、私たちが学び行動すべきことは?色々考えさせられます。

Posted by ブクログ

何かを変えようとするとき、周囲の耳目を集めるために破壊行為に及ぶことが多いけれど、もちろん変革への志はとても高いのだけど、暴力や破壊行為には全く賛同できない。

が、金子文子が齢23でこの世を去ったのは痛ましい。信念を貫くのは並大抵のことでなく、非常に困難なことをひしひしと思い知らされる。

Posted by ブクログ

3人の女性活動家、金子文子、エミリー・ディヴィソン、マーガレット・スキニダーの評伝。

金子文子については、昨年(2019年)彼女をモデルにした映画が公開されたこともあり、名前だけは知っていたが、残りの二人については本書で初めて知った次第。

ちなみに、金子は反体制の活動家、ディヴィソンはサフラジェットと呼ばれる女性参政権の活動家、そして、マーガレット・スキニダーはアイルランドの独立を目指した活動家である。

本書の構成は各人のエピソードを順番に一人づつ紹介する形ではなく、細分したものをそれぞれ一人一章とし、3人分をそれぞれ交互につないでいく形になっている。

また、各省の終わりに次の章のキーワードとなる語が大きいサイズで、かつ太字で記載され、次の章ではそのキーワードが言い方を変えて、しかし大きいサイズでかつ、太字で繰り返される、という非常にユニークなスタイルがとられていることも印象的。

金子の悲惨な生い立ちや、まだ23歳の若さで絶命するまでの壮絶な生きざまは、前述の映画ではどのように描かれているのか、非常に観てみたくなった。

また、デイヴィソンのサフラジェットについては、本書を読んでその詳細を知り、こういうことがあったからこそ、ディビッド・ボウイが「サフラジェット・シティ」という曲を歌ったり、ポール・マッカートニー&ウィングスが彼らの大ヒット曲「ジェット」の中でサフラジェットについて言及していたのかと、数十年たって初めて理解した。

加えて、スキニダーのアイルランド独立運動についても、やはり音楽ネタになってしまうが、ジョン・レノン、ポール・マッカートニーをはじめとする数々のミュージシャンが歌にしてきたアイルランドに平和を求める内容についての下地はここら辺にあったのか、と深く納得した次第。

著者の文章のうまさもあり、しっかりと読ませる良書。

ただ、できれば3人の肖像写真くらいは載せても良かったのではとも思った。