感情タグBEST3

Posted by ブクログ

小学生の時に早く歴史の授業が始まらないかと低学年の頃から考えていたの同感。

そして特にこの中で気になったのは、北杜夫さんの本に関する事が書いてあった辺り。

影響されて、思わず『船乗りクプクプの冒険』を電子に入れちゃったぐらいだ。

Posted by ブクログ

過去に何冊か町田康の本を読んだことがあり、この本で久々の再会。

読み始めた時は面食らったというか、あらぬ方から世界を見つめて言語化されている印象があったけれども、徐々に視点が合う(この本でいう「わからんけどわかる」)感じがして、読書として楽しめました。

文学の役目として、「この世の熱狂から離脱する」、一歩引いて見るという話が最後の最後にあったけれど、色々と息苦しい現代において町田康の文学はまさしくそれなのかなと思いました。

Posted by ブクログ

北杜夫作品を笑いながら読んでいたら「そんなの読んだら頭おかしくなる」と親に心配された。というエピソードを取り上げられていましたが、私は町田氏の作品で同じ経験をした人間です。

Posted by ブクログ

町田康による自分語りを文学論というか自分がどのように文学と接して来たかに合わせて語られる。

オートマチックな表現への警戒感に満ちあふれていて、それは思考停止というか、わかったふりをして考えるのをやめてしまうことへの警戒感でもある。とはいえ、オートマチックで何となく済ますということの必要性も理解はされていて、そうでないと身が持たないというかしんど過ぎる。なのでバランスが大事で片足はオートマチックな思考に置きながらも、もう片方よ足はそれに疑問を呈するスタンスを取るということなんだと思う。

随筆の章で述べられていたのが印象的で、有名人の日記は何が書かれていても興味の対象が人物の方にあるからそれなりに面白いのだけれど、無名人のエッセイはその人がコンビニでパンを買ったといっても何も面白くなく、そうではなくて普段何となく考えていることをありのままに書かないと面白くない。作者はそれを本当のことを書くといっているけど、人間、何となく表に出していいことと隠すことを峻別しているわけで、それが先ほどのオートマチックにもつながるわけだ。

気がついてみれば、町田康も2022年で60歳を迎えたようで、若い印象はなくなっていたけど、40-50歳ぐらいの印象ではあったので、それ自体も驚きではあった。

Posted by ブクログ

「私小説」が何であるか

それは我が身にふりかかった出来事を書くだけでなく

その出来事を通じて

自分が何を考えたかというのを書くのが重要なんだ

…ということでは実はない

むしろ大正から昭和にかけて私小説の代表作とされるものは

作者のいちばん肝心な意見がオミットされていることが多いのだ

書いたほうが野暮で

書かないからこそ含みを持たせられるということはあるし

また何を言っても保身の言い訳にしかならないなら

黙って批判に甘んじるべきだということもあるが

無論、その態度を単なる逃げと捉える向きは多かった

「新生」の主人公を評して老獪な偽善者と呼んだ芥川龍之介など

代表的なところだろう

しかし告白に自分の考えを加えることが、文学的によいのかといえば

必ずしもそういうことではない

出来事に教訓めいたものを付け加えたところで

文学的な味わいは生まれないだろう

自分の「本当の考え」が重要なのである

それがなぜ重要かといえば

「本当の考え」こそが、独創だからである

凡庸人のそれは、たいていくだらないものであるが

逆に言うと

徹底してくだらないものにこそ日常の真実がたちのぼる

かつてはその手法を指して

ダダ、シュルリアリスムと呼ばれたこともあった

町田康の文章にはそういう、土俗の呪術みたいなところがあって

私小説というのではないけれども

主に初期のエッセイなどが

車谷長吉や西村賢太と同じ箱に分類されることはある

僕が町田康(町蔵)に初めて触れたのは90年代

実は大槻ケンヂの「メシ喰うな!」カバーなんだけど

日常の真実によって

世間の常識が破られるような感覚はあった

Posted by ブクログ

なかなか面白かった。あらゆる人にと言うより、かなりピンポイントな人に届きそうな本だと思います。作者のこってりとした物語のつくり方が少し分かったような、分からないような……。

Posted by ブクログ

12回に亘って語られた内容を文章化したものです。

「オートマチックでない言葉遣い」で「脳のバリア」を突破することが重要とのことでした。

あとは、クスクス笑える語り口はさすがだなあと。本書でもよく笑いましたw

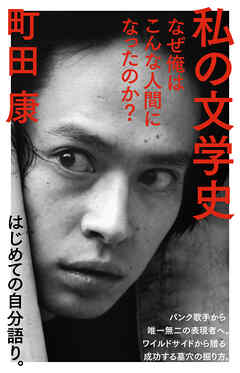

それにしても表紙の町蔵さんかっけえ。アラーキー撮です。

Posted by ブクログ

私の文学史

なぜ俺はこんな人間になったのか?

著者:町田康

発行:2022年8月10日

NHK出版新書681

小説家の町田康氏が、NHK文化センター青山教室で、2021年10月~22年1月にかけて12回にわたって行った講義をもとに、修正・加筆して書籍化したもの。この作家はエッセイを読むとギャグにこだわっているから、真面目なこの手の話にあまり期待せずに読んだ。まあ、部分的には面白かったし、さすがに勉強にはなった。とくに「詩」について語った回は、具体性があって整理できていた。これで詩が書けるかどうかは別問題だけど。

最初の本格的な読書体験は、小学校の時に買った「物語日本史2」(学研、1967年)。「遣唐使物語/羅生門と怪盗」がテーマだったが、日本の歴史が物語で書かれているのにはまり、母親に頼んで全巻買ってもらった。1~10。6は池波正太郎が書いている。

中学に入ると北杜夫を読み、筒井康隆にはまった。

<詩について>

「わかる」と「わからん」は理と感情で成り立ち、4種類ある。

①「わかるわかる」

パンは小麦で出来ている。理のものに多い。文学でいうと、俳句がそれに近い。「五月雨をあつめて早し最上川」→考えると「わかる」。納得できる。

②「わからんけどわかる」

例えば洋楽のロックを聴いていて、心が動くことがあるが、それも「わからんけどわかる」。文学でいうと、人によって違うが短歌。そして、詩も。

③「わかるけどわからん」

理屈で言われたらそうだけど、感情的には同調できない。

④「わからんからわからん」

おもろい詩の四条件

①「感情(の出し方がうまい)」

②「調べ」

アホみたいな詩でも曲に乗せるといい

③「そいつ自身がおもろい」

種田山頭火、尾崎放哉など

詩をおもしろくなくす落とし穴

自分に対する途轍もない拘泥。「私」「私」「私」となってしまう。玄人の詩人がうまければうまいほど大仰になって詩が濃くなっていく。「自分というものの生と死は途轍もない事件、だからここに途轍もないことが起こっている、それを書けばいい」となってしまう。

<文体について>

文体チェックの三つのポイント

①オートマチックな言葉遣いになっていないか。

例えばマスコミで大量に流布している言い回しを自動的に使っていないか。油断して使っていないか。

②その言葉をどこまで本当に理解して使っているか。理解せずに自動的に使っていないか。

③オリジナリティに拘泥しない。

読んだ作家の影響を受けることを恐れない、憑依を恐れない。

おもしろいことというのは、この世の真実であらねばならない。この世の真実こそがおもしろい。おもしろいことを書くということは、この世の真実を書くと言うこと。隠さねばならないことを隠す、それが建前であり、常識。それを破壊するときに噴出するものを描くのが、文学なんじゃないか、表現じゃないか。

若い頃、昼間のテレビやラジオで流れる漫才、落語、新喜劇などは「芸能」、深夜のラジオで流れるフォークやロックは「サブカルチャー」とされていた。カルチャーは高尚、芸能は低俗と考える人が多かった。カルチャーにはハイカルチャーとサブカルチャーがある。

歌謡曲とロックの違い。

役でやっているのが歌謡曲、素でやっているのがロック。ジョン・レノンが♩マザ~と歌えば、それは本当のレノンの母親のことを歌っている。森進一が♩おふくろさんよ~と歌えば、本当のおふくろさんのことを歌っているわけではない。

エッセイに限らず、絶対におもしろい文章を書くことが出来る〝秘伝のタレ〟がある。それは「本当のことを書くこと」。本当の気持ちを、そのときどきの本当の気持ちを書くこと。西村賢太の小説が、なぜおもろいか。ホンマに書いているから。

「本当」にたどりつくため、文章を書くためには、文章を書くときのカッコつけの自意識を外すことをしなければならない。一度外すと、なくなる。

古典をすると、流行り物の熱狂や現実の熱狂から距離を置ける。醒めてみたら、自分がなんであんなものに熱狂していたのかと。著者は飲酒の熱狂の中にいるときはわからなかった飲酒のメカニズムがわかる、今のほうがいいなと思う派。

*著者は大酒飲みだったが断酒をした。

著者がどうして言葉の中に生き延びたいのか、自分の魂を言葉に込めたいのか。その理由は三つ。①外側のこと②内側のこと③その二つを合わせて考えること。

外側のこととは、マスの言葉、世の中にあふれている言葉に対する抵抗。常套的な、オートマチックな言葉遣い。今なら「多様性を重視しましょう」「持続可能は必要」など。これが出たら、も終わり、打ち止めね、「飯食いにいこう」みたいになる。

人間の魂は形がなく、自分しか分からないのがさみしい。人に見せたい。だからその外側を樹脂みたいなもので塗り固めて乾かすことにより形を与えて、自分も見たいし、人にも見せたい。その塗り固めるものが言葉だと思うが、それをオートマチックにしたくない。だから外側の言葉が、文学が必要だ。

内側に関して・・・感覚的な表現、突き詰めない表現、オートマチックな言葉だけ使って、「情緒」とか、雰囲気だけをつくっていく、わりと安い材料で魂を形づくる。揶揄的に言ってしまえば、Jポップの歌詞のような言葉遣いは、バリアを強化していく。

Posted by ブクログ

氏の著作には数作触れただけなんだけど、それだけでも、独特の世界観は垣間見える。それが好きかというと、そこはまた別問題なんだけど。本書も当初は読むつもりはなかったけど、やはり書評で見かけて、その内容に惹かれて入手。やはり独特の文学論で、氏が世界観を入手するに至る経緯を、面白おかしく追体験できるという結構。一切カッコつけず、真実だけを突き詰めていけば、それは面白い作品になる、ってのはなるほどって感じ。すごい難しいけど。

Posted by ブクログ

文体に影響を受けた町田康

随筆でも小説でも本当のことを書くとおもろいなどは、私が常づね考へてゐた事に一致してゐて、せやなと共感した。おもろい詩の四条件はなるへそと思った。

しかし、本に引用されてゐる北杜夫の小説もアホみたいな詩も「本音街」もチャンドラーも、私からするとあまりぴんと来ず、ホンマにおもろいのやろかと思うた。『浄土』のなかで唯一おもしろいのは「一言主の神」だけだと私は思ふ。最後の魂を樹脂で塗り固めるといふ比喩も首をかしげた。おそらく、町田は小説の文体に強い影響を受けた一方で、私は文体よりもストーリーに注目するから、かういふズレが生じるのであらう。