感情タグBEST3

Posted by ブクログ

これは、たくさんの人に読んでほしいなと思った。

結構ハードな話だろうか?と思って読み始めたがそんなことはまったくなく、一気に6章まで読んだ。

2021年5月21日というたった1日の、たったの2時間足らずがこんなに濃密に書かれている本はないだろうな。

リハーサルなしで「納棺師」の仕事を手伝うことになった著者兄弟の話と、お父さんが亡くなる前までの話。

その後、付章1・2、エピローグ、あとがきと続くが、著者が納棺師の経験を通して感じたことを掘り下げている内容で、本の1/4ほどのボリューム。

6章までと同じくらいの軽やかさで、重要なことがギッシリと詰まっていた。

思いがけず納棺師の手伝いをしたことは「思いがけず利他」だったんだな。

2012年に父が亡くなったときに感じた感覚が言語化されていて、私の中でまたひとつ、父が成仏(p195の養老先生の言葉を拝借)した。

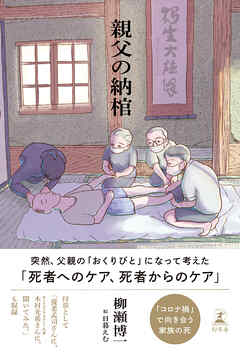

イラストも、よかった。

以下印象的だった箇所抜粋。ネタバレあり。

------------------------

p97

「いまでも、トイレで用を足すとき、ぺしゃんこになった親父の陰茎を思い出す。こいつも、いつか空気、いや血液がぬけてぺしゃんこになるんだな。男の死とは、陰茎がぺしゃんこになることなのだ」

p104

「実家に帰った夜、親父の遺体に直面した私は、顔をさわってみた。映画なんかでよく出てくるシーンみたいに。どうしていいかわからないから、映画の真似をしたのだ」

私も父の病院に駆けつけたとき同じだった。

悲しくて泣いているのに、戸惑いを感じている自分に戸惑った。

そこだけ妙に他人事に感じている自分がいた。

p105

「さっきまで私は親父を「さわって」いた。

モノをさわるように。

いま、私は親父に「ふれて」いる。

ヒトにふれるように。

(中略)

このとき、大学の同僚の伊藤亜紗さんの本を思い出した。『手の倫理』だ。

(中略)

『手の倫理』を読んでいなかったら、当初、親父の死体を「さわっていた」ときのよそよそしさと、親父の手を握ってからの「ふれる」親しさの差異を、言葉にして伝えることは、考えることは、不可能だったかもしれない。」

5章終わりから6章で出てくる「ケア」について。

それまで葬儀は死者のための儀式だと私は思っていたが、父が亡くなったとき、葬儀は残された人のためなんだと気づいた。

人はいずれ死ぬ。しかし頭で分かっていても悲しい。それを葬儀という儀式で、悲しい気持ちを共有しケアし合うための儀式。

納棺の仕事を「ケア」だと表現されている感覚、理解できる。

p184

「人間は必ず亡くなるわけで、1000万人都市に亡くなった方の居場所があまりにない、というのはヘンな話です。」

p186

「東京という街は、死を排除しているよ、と。なぜならば、多くのマンションは棺が入らない。つまり自宅で死を迎えることが想定されていない。(中略)

都市という人工空間は、死という生き物の行為、自然の理を内包していないんです」

p205

「この日記を読みながら、いまは、灰になったおやじとときどき「対話」することにしよう。」

ふと、本当にふと、亡き父が頭に浮かぶ。

この本を読んでいたからだろう、普段朝まで起きない私だが、ゆうべ夜中に突然目が覚めて父に、大丈夫だから、と一言「対話」していた。

以下独り言

------------------------

雨の朝、子供達を保育園に送って電車に乗る前に父危篤の留守電が入っているのに気づいた。

いつもの通勤電車に乗ったがその途中で亡くなった知らせが入った。満員の日比谷線で涙が出てきたが誰も気づいていなかっただろう。

職場の最寄り駅の二駅先で降りて病院に行った。

母方のおじおばいとこ達がどんどん集まってきて泣き笑いしながら、お互いを「ケア」していた時間だった。

悲しくても腹は減り、みんなで雨上がりの街を眺めながら昼を食べた。

午後部屋を移動し、体を拭いたり(病院で納棺した?か覚えていない)葬儀屋を待ったりしている間に、私は「いつもの電車に乗って子供達を迎えに行く」ことをしなくてはいけなくなって途中で抜けた。

電車に乗っている40分の間に無理やり気持ちを切り替えて、

いつもの迎え、いつもの夕飯からいつもの寝かしつけまでのバタバタをこなした。

夕方以降は、毎日こなしていたいつものバタバタした日常にケアされた日だった。

決して二人称(p188)ではなかったが、

父を自分の中で、納得できる形で、成仏させられたから、養老先生みたいに引きずったりしなかったのかもしれない。

Posted by ブクログ

著者の父親の納棺についてエンゼルケアという視点で詳しく紹介してある。両親が居る中、身近に感じた。死者を3人称ではなく、2人称に感じられるケアが大事。

Posted by ブクログ

コロナ禍で父の入院から火葬までの出来事の中、納棺時のケアを通して、ケアとは、人の死とは何かを考えさせてくれる1冊。

いくつかのお葬式を思い出して、触れてはいけないもの、と思っていた。この本を読んで、考え方が変わった。