感情タグBEST3

Posted by ブクログ

なぜ日本人が対話が苦手なのか、

なぜ今対話が必要なのか、

など、演劇の視点もだけど、ことばやコミュニケーションの取り方、教育の観点からも勉強になった!今まさに読みたい本だった!(出会えてよかった〜)

Posted by ブクログ

私たちにはまだ演劇がある。未成長の分野があることは、日本の希望だと思う。

多様なままでともに生きる世界を、みんなで考え対話するべきだ。大人も子どもも。

Posted by ブクログ

演劇をまたやりたくなったけど、会社の中でも役立つようなヒントがいろいろあった。「冗長率」を自在に変化させる力。これを駆使してみたいと思った。そして対話の体力をアップさせる、うんうん、その為にはシンパシーよりもエンパシー。共感力ね。がんばろ。

Posted by ブクログ

演劇って観たり伝えたりするだけのもじゃなくて、「する」ものだよね!演劇をやる本人や共同体がが何かを得たりできるものだよね…

自分の発する言葉や、言葉や身振りのつながりについて意識的になる、つまりコンテクストが同じとは限らない相手と「対話」することで、理解し合うワークになるし、それを日常的に行う練習になるよね…

「転校生」を実際に授業でつくり上げていくなかで、メンバーに合わせて設定からやわらかく形を変えていく様、実社会でも応用できそう。

Posted by ブクログ

このシリーズ好き。先だって読んだ、ユウさんの本でも書かれていたけど、演劇を通じてのエンパシー鍛錬には結構興味があって、本作でもその思いを新たにした次第。台本に近づけなきゃって思うから、かすかな違和感がどんどん募るみたいな状況が生まれ得るし、結果、参加自体を拒否することに繋がる場合もある訳だけど、じゃあそもそも、台本の方を変えちゃえば良いよね、ってだけでずいぶん世界は広がる。演劇に止まらず、遍く提供されて然るべき発想だと思えるけど、最初の一歩として取り組みやすい分野かも。

Posted by ブクログ

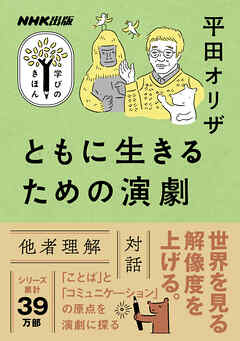

「2時間で読める教養の入り口」が売りの「学びのきほん」シリーズで、演劇と教育の話。生きる上で演劇がなぜ必要か、教育に取り入れることでどんな力を付けさせるのか、という話がとてもコンパクトに分かりやすくまとまった本。コロナやウクライナ侵攻といった世相も絡めて解説されている。「どんな多様な価値観が集まったとしても、それぞれの価値観を認めあいながら、対話をあきらめず、問題を解決して、楽しく共同体を作っていける自立した一人ひとりを育てたい」(p.111)という一貫した著者の思いがよく分かった。

おれは英語を教える人なので、そして昔演劇を少しやっていたから、演劇教育の必要性といった話がスッと入ってくる感じがするけれど、それ以上に英語教育の中で何ができるのだろう、ということを考えたりした。例えば、著者は「世界的に見れば少数派に属するハイコンテクストな日本社会の文化を背負い、日常的に使っている日本語の特徴を活かして戯曲を書いて」(p.45)いて、さらに「それを相手にわかるように、相手の文脈に翻訳して説明できる」(同)らしいが、こういう力って高校の英語で付けるものなんじゃないのかな、と思ったりする。高校では新しく「論理・表現」という科目があって、もはや英語の英の字もタイトルから外れてしまい、とにかく「英語的な」論理・表現の方法を学ぶという目標だけれど、母語である日本語との対照という観点を入れてもいいんじゃないかなあと思った。ということを考えると、もっとおれが学生時代に語用論とか日英対照みたいな分野を研究して、それを教育に活かすとかそういうことをテーマにすれば良かったのに、と今さら思うのだけど。まあ今からでも遅くないのか??「戯曲とは、世界そのものをリアルに写すための設計図ですから、事実を正確に写しとるためには、リアルな話し言葉で台詞を書かなければいけない。」(p.47)というのが、平田オリザさんの提唱する現代口語演劇、ということだそうだけど、実はあんまりこういうの見たことないよなあ、と思った。

「価値観の違う人と出会ったとき、『なんでわかんないんだよ』とキレたり、『どうせわからないだろう』と諦めたりするのではなく、対話をしながら『お互いが変わっていく』ことに価値を見出していく。本来の対話ができたときにはきっと、プロセスは面倒臭くてもそれ以上に成果を感じ、ときには喜びさえ感じるはず」(p.60)というのは、それを体験させてやれればいいよなあと思う。けどまずこの体験をおれがしたい、と思ったり。なんか年々、寛容な部分はとても寛容になる一方、不寛容な部分はより不寛容になるっていう、この傾向ってなんなんだろう、と思う。歳を取るってこういうことなんだろうか?

あとは教師として生徒をどう支援するか、というのは難しい。というかおれができてないなあと思って、反省した。「私が気をつけているのは、できるだけ子どもたちを放っておくことです。私や先生が『こうしたほうがいいよ』などと言ったところで、子どもたちはほとんど聞く耳を持ちません。友達の発表で失敗や成功を実際に目撃することで、自分たちで気づき、多くを学び、次の時間への意欲が湧いてくるのです。」(p.75)、「『子どもたちが失敗しないように』という配慮から、ある程度の水準になるように誘導してしまう先生をよく見かけます。しかし、そこで余計な口を出してしまうと、子どもたちは自分で考えることをやめてしまいます。」(p.86)って、はーいおれです、って感じだった。親には失敗させろって結構言うのに、クラスの行事とか結構おれ助けちゃうんだよなあ、というこの気持ち。まあ色々言いたいことはあるんだけど、これくらいにしておいて。

他にも「共同体の中で最も弱い人をどう活かすか」(p.75)とか、「演じるというのは(略)『自分のコンテクストを少しずつ押し広げてその役柄に近づいていく』こと」(p.93)だとか、日本人はシンパシーは得意だけど、エンパシー(「異なる他者を理解するための行為、態度、あるいは想像力」(p.100))が苦手、とか、面白かった。平田オリザさんも面白いけど、このシリーズの他のも結構読みたいな、と思った。(22/08/29)