感情タグBEST3

Posted by ブクログ

近年読んだルポルタージュのなかで、最も強い衝撃を受けたと言ってもよい一冊。

単に「教育」というジャンルの本だと思っていると関係者にしか読まれないと危惧するが、一世を風靡したともいえる『ケーキの切れない非行少年たち』にも通じる話だ。

人間は、よりよく生きていくために「言葉」が欠かせないということがよくわかる。

それは、いま恵まれた環境にある人がより充実した生き方を手に入れるという意味ではなく、最底辺にいる人(虐待や犯罪に近いところにいる人)が、「ふつうの」生き方ができるようになるという意味だ。

これを他人事だと考えている場合ではない。

「ふつうの」人が「ふつうに」安全な社会で生きていくために、社会全体で考えなければならない喫緊の課題だ。

日本の高等教育が、理系偏重、人文学軽視をしてきたツケがここにある。

Posted by ブクログ

最初は本の厚さに面食らいましたが、文章は読みやすいし何より面白いです。

読む前は国語力がこれほど大切な力だとは思いませんでした。これからは積極的に甥や姪の国語力を育てる手助けをし、自分自身の国語力も伸ばしていきたいです。

Posted by ブクログ

著者は格差社会の現実を追うノンフィクション

ライターとして知られています。

いわゆる貧困問題に光を当てています。

その問題には日本人であるにもかかわらす、日

本語をうまく使えない人たちがいるという事実

に突き当たります。

もちろん海外移住者のように日本語を母国語と

していない人たちもいることでしょう。

しかしこの本では日本で生まれ育っているにも

かかわらず日本語が貧弱なのです。それは一部

は社会に現れています。

ネガティブな気持ちを表すのは「ウザい」「キ

モい」、良い意味では何でも「ヤバい」など、

語彙が少ないと思った人も多いかと思います。

これでは感情の相互理解なんて出来るはずもな

く、ネットという距離を介在したSNSだけのコ

ミュニケーションに没頭することになります。

このまま日本語は滅びてしまうのか。母国語を

駆使して物事を考えるということが、非常に大

切であることを痛感する一冊です。

Posted by ブクログ

いわゆる底辺校から有名私立校、近年よく耳にするようになったフリースクール、さらには少年院まで、様々な教育機関や当事者たちを取材することで、昨今の国語力低下の原因と背景を探り、解決のヒントを示したルポルタージュ。

SNSの普及により、「言葉足らず」な人が多いと薄々感じてはいたが、言葉が足りないことは語彙力がないだけでなく、思考力や想像力の欠如にも繋がり、常識的に考えればわかるようなことも理解できない子供たちが増えているということには正直驚いた。しかも非常識であるということすらわからない、気が付けないというのがまた恐ろしい。

だが、この問題は今学生である若い世代だけのものではない。慣用表現を知らない、一つ一つ平易な言葉で説明しないと理解できない、考えを言語化できない、そもそも考えることができないといった人は、私自身を含むゆとり世代(現役社会人)にもいるので、これは決して他人事ではなく、日本社会全体において非常に根深い問題であると危機感を覚える。よくよく思い返してみると、今でこそ文章の読み書きは好きだが、私自身も学生時代は記述式のテストは苦でしかなく、「考えること」自体を理解していなかったため、ディスカッションなども形式的に参加するのみで、まさに本書で紹介されていた子供たちと同じ「国語力のない状態」であったと思う。

実例を読んで思うのは、やはり何においてもまずは健全な家庭環境があってこそ、子供の感性が刺激され、言葉が育っていくということ。経済的に裕福であれば選択肢や機会が増えるのは事実だが、そうでなくても、体験型学習やディスカッション、哲学対話など、やり方の工夫次第で子供たちの五感を刺激し考えさせ、言葉を豊かにしていくことができるというのは救いだと思った。子供たちを健やかに育てるには、双方向的なコミュニケーションが大切なのだと再認識した。

受験だけを意識した詰め込み型の教育は以前からも問題視されていたが、子供たちの国語力低下を危惧し、厳しい労働環境の中でジレンマを抱えている教員の方々も多いと思うので、カリキュラムの見直しや教員の待遇改善など、今後国が本腰を入れて大きく変革させていく必要があると強く感じる。また、「毒親」家庭の子やヤングケアラーなど、まともなコミュニケーションの機会にすら恵まれない子たちについては、行政やNPOなどが受け皿となって、なんとか支援する体制が整ってほしいと切に思う。

国語力の底上げをすることが、それぞれの将来につながるだけでなく、安全で平和な社会を作っていく上で大変重要だと思う。

Posted by ブクログ

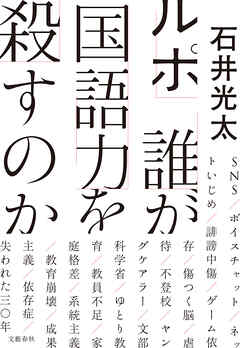

石井光太のルポ 誰が国語力を殺すのかを読みました。

子供の国語力の低下が著しい。

長男が高校生の頃数学者が講演に来て一に国語二に国語三に国語と言っていました。

ゆとり教育のしわ寄せで、子供の国語力が落ちています。

ごんぎつねが読めない子供や、反省文が書けない。

その酷い反省文を読んでもどこが悪いのかわからない子供のような親。

貧困で学校にも来れない子供。

ゲーム依存の子供、SNSによるいじめ。逃げ場の無い子供が増えています。

ある小学校で読書郵便を作り子供が自分で読んだお勧めの本の感想を投書します。

アクティブラーニングでディベートをしたりして考えさせます。

中学校では私の好きなアンネの日記や深夜特急をテキストとして使用しているところもあります。

年頃の子供を持っている親なら、お勧めの一冊です。

Posted by ブクログ

ボリュームのある本だったけれど、時間をかけて読む価値があった。

言語は使わないと使えなくなる、ということは語学に関する職業柄実感を伴ってわかっているつもりだったけれど、それは毎日使っている「つもり」である母語でも同じであるということにはっとした。

色々な感情を「やばい」「えぐい」「うざい」「むかつく」とまとめて、心の描写をことごとく省く若者が行き着く生き辛さ。いざ描写しよう思っても、気づいた時にはその能力が育っていないもしくは退化していて言葉にできず、理解者を得られないというのは現代において珍しいことではないらしい。

家庭でできることはたくさんある。

親が積極的に豊かな日本語を使って会話をしよう。

丁寧に言葉を尽くす。

子どものより良い将来のために。

そして自分の豊かな人生のために。

Posted by ブクログ

国語力を持たないことの深刻さをあらためて認識。持たなくなる理由は家庭環境の影響が大きい。自分の子供にはこうなってほしく無いなと純粋に思ってしまう。多分一回レールから外れると戻ってくるのは相当難しい。フリースクールや病院での取組があっても回復には時間かかるだろう。回復しないこともあるだろう。学校間格差(ここには教員不足や質の低下、指導要領の的外れや要求の肥大化などさまざまな問題)ネットやゲーム依存、家庭環境などさまざまな要因。国の描く未来像と現場の感覚の乖離もあると思う。国語力の欠落に伴う様々な問題がリアルに描写され、真面目に本当に恐ろしいと思った。小中学校での成功事例も取り上げられているが、二極化しているのが現状だろう。これも一部の成功にしておかないために行政や民間で何ができるか。目先の成果に取り憑かれてすぐに成果が出ない教育を疎かにしがちだと思う。哲学対話やら本物の体験をさせるって本当に大事なことだと思った。答えの出ない問を考え続ける体力って本当に必要だからな。逆に言えば、考え続ける体力や相手をわかろうとする姿勢など、本当のエッセンスを体得していればだいたいどこでも生きていけると思うのだが、それを体得するのは容易じゃ無い。

Posted by ブクログ

複数の意味を持つ言葉(エグい ヤバいなど)を主語を使わず使用するため、受け手によって捉え方が幾通りにもなり、誤解が生じている。

説明がオノマトペで表現するため、こちらからすると内容が全く理解できない。

ゲームの中の乱暴な言葉(死ね 殺せ クソ)が当たり前になっていて、現実世界でも使って当然と思っている。

これらは、今の子どもたちが置かれている世界ですね。

私達ができることは、言葉で表現することを手助けすることでしょうか。

Posted by ブクログ

今回も じっくり 考えさせてもらえました

あれっ こんなこともあるのか

と 普段何気なく見過ごしてしまいがちなことを

ちょっと 立ち止まって

いや ここは しっかり考えて欲しいところです

世の中の「ちょっと おかしい」が

実は「かなり 深刻なこと」であることを

と 入念な取材と聞き取りを重ねて

読者たちに 提示してくれる

今回は 今の日本の社会のさまざまな病理が

国語力の貧困さに起因している実態のルポ

それにしても

ここまできてしまっているのか…

という事実には驚くばかりである

学校で、家庭で、なんとか

というレベルは遥かに超えてしまっている

この実態に対して

なにもしないということは

加害に加担してしまうこと

今 目の前にいる 子どもたちの

「言葉」を取り戻したい!

ざわざわした 気持ちが収まりません

Posted by ブクログ

「勉強もしたしね」を死ねと捉える。

この一文が異様に頭に残っている。

文章を区切って理解するということが

信じられなかった。

また、「日本語でしっかりと物事を考えて表現できない人が英語で何を語ろうというのか。

他者の気持ちに寄り添えない人がプログラミングで何をつくろうというのか。」もその通りだなと。

私自身、今の時代は英語ができないとや

PCに詳しくないといけないという頭になっている。もう少し考えを改めたいと思った。

一方で、国語力を大切にしている学校での

取り組みや生徒が書いた作文などの抜粋を読むと

大人でもここまで自分の言葉で表現できるか

分からないと思わせられた。

子どもたちの国語力、他者を受け入れたうえで

自分の意見を自分の言葉で伝えていく。

みんなが生きやすい環境をつくっていくには

大人が今の現状を把握し、環境を用意することが

非常に重要だと感じた。

Posted by ブクログ

近年、問題になっている若者や子供の国語力の低下。文章の意味が読み取れないだけでなく、コミュニケーション上でのトラブルに発展したり、自分の感情を言語化できずに塞ぎ込んだりする子供が増えているとのこと。

たくさんの事例から分かりやすく問題点が書かれ、後半では国語力を重視した教育現場の様子が紹介されていた。「アンネの日記」を一冊一学期かけて読み込むなどの授業内容は面白そうだった。

親が子供に向き合う大切さ、表現力を養うために本を読む大切さなど改めて感じた。将来、自分の子供に色々な表現を使ってお話ししたいので、自分自身の語彙力を増やすことも意識しようと思う。

Posted by ブクログ

冒頭、小学校の授業。「ごんぎつね」でお母さんが死んでしまった後に葬儀の準備で、何かを煮てる。何を煮てるか尋ねると、かなりの数の子が母親の遺体を煮てると答える、という衝撃的な始まり方。

日本の子供たちの国語力が下がっているという事を証明しつつ、その原因は何かを、学校なのか家庭なのかネットなのか論じつつ、解決策を探る意欲的な本。

たまたま書店で平積みにされてるのを手に取ったらビビビっときた。

日本の子供の国語力だけではなく、大人の国語力がないとどういう事になるかさえ示唆してくれる稀有な本。

Posted by ブクログ

他者の気持ちを考えて、自分の気持ちを整理して、理解して貰えるように伝える力(国語力)がない人が増えている。

その原因として、家庭環境・ゆとり教育による国語教育レベルの低下・SNS普及による極端な言葉の使用増加が挙げられる。

国語力の低下は、ゲーム依存や少年犯罪をする人が何故その行動をしたのか、そもそも悪いことなのか自分でも分からないという事態を引き起こす。

そのため、自分の感情はどれに近いのか選択させる事から始まり、様々な体験からどう感じたのか言葉で表現すること、ディベートをしてみることなどが有効だろうと結論付けられている。

子どもに限った話じゃなく、自分自身も何かしら読書や経験をした際に、自分がどう思うのかを言語化する事を意識していきたいし、なるべく言葉を尽くして自分にも他者にも気持ちが伝わるようにしたい。

Posted by ブクログ

面白くてどんどん読み進められた。国語力は全ての要となるスキルで、他者とのコミュニケーションは勿論、自己マネジメントにも不可欠。国語力が無ければ内省もできない。読書が心を落ち着けるのは言語を通して自己の感情を還元できるからのように思う。

Posted by ブクログ

リアルに日本が落ちていくような雰囲気は感じてたが、そうなんだ、そこまで落ちたんだ、と愕然とした。格差問題が取り上げられて久しいが、根本を是正しなければ何も変わらない。

Posted by ブクログ

「こないだのアレどういうつもり?」「はあ?何が?」「ウザ。とぼけんな」「クソウザ。死ね」→殴る。ポカーン(゚Д゚)なぜこのような事態になるのか理解できないが、すべては国語力の乏しさゆえ。読解力不足などと言われているけれど、そこに至る前段階で誤解が生じているとのこと。仕事で英文を作る時など常々思っていた英語より国語が大事という考え方は、間違っていなかったんだな。悪いことを悪いと認識できていない状態は何とも恐ろしい。貧困や虐待、ヤングケアラーなど家庭環境の問題は、行政の支援がもっと行き届いて欲しいと切に願う。

Posted by ブクログ

現代の若者の国語の状況を考察した本。 著者が取材した様々な事例をもとに、国語力の低下が社会にもたらす影響と、国語力向上の取り組みを紹介する。

テーマは、家庭格差と国語、教育崩壊、ネットSNS の影響、フリースクールの取り組み、ネット依存や少年院からの回復、国語力育成の現場など多岐にわたって当事者から話を聞き、考察を進める。

自分は子供がいないため、現代の若者が使う言葉に疎く、国語力が低いとどうなるか全く想像できなかった。言葉が使えないということで、様々な困難な状況に置かれる人たちがいるということを初めて知った。著者の危機感がよく判るルポになっていると思う。

因みに、身内にもこの本の事例で紹介された人と似た境遇の者がいる。この本を読むと、将来彼が自立できるかどうか大変心配になった。

Posted by ブクログ

自分の思いや考えを、言語化することは本当に大切だ。そのスキルは自然に身につくものではなく、環境によって差があるという事実に、あらためて気付かされた。

SNSでの短文のやり取り。

なんでも「ヤバい」「ウザい」で済ませてしまう風潮。

私たちから「丁寧に、しっかり伝える」ことを奪っている、その恐ろしさ。

そして忘れてはならないのが、そのゲームを作っているのは誰なのか、与えているのは誰なのか。「非行少年」にしてしまっているのはだれなのか。

間違いなく、我々「大人」だ。

Posted by ブクログ

一番最初のエピソードである「ごんぎつねを読めない子どもたち」はすごい衝撃でした。

そして最終章に出てくるディベートやスピーチで鍛えられている小中学校の子どもたちとの落差というか、差異というか、断絶とも言えるような言葉を与えられた者とそうでない者との格差…その隙間の大きさに言葉を失います。

国語の授業から物語を読むということがどんどん削られているとニュースで最初に知ったときは衝撃でしたが、本書を読むとその結果の深刻さを思わずにはいられません。

必要なだけの言葉を得られなかった人間の悲惨というか不幸というか、確かに現実にも「あれはそういう種類の不幸と言えたかも」と思い当たることが振り返ると自分の身近にも社会にもあったように思います。

国語力を身につけるとは自分を表現して困難を乗り越えていく力、状況を広く見据えて判断する力、生きていくための総合的な力を身につけるということなのだなとわかりました。

教師をしている友人は新任の頃とは授業の内容も忙しさもその質も全く違うと嘆いています。

子どもたちに真摯に向き合える時間を持つこと自体が難しいとも。

言葉を十分に得られないまま社会に放たれる子どもが増えないように、と願っていますが…

感情労働という言葉にも考えさせられました。

自分の仕事も一番大変なのはそこかも、とも。

今日本社会の仕事の大変さではどんな業種であってもそこはかなり大きいでしょう。

ちょっと対応を誤ればすぐに拡散される時代ですし。

大人もそうだけど今の子どもたちは大変な時代を生きているんだなと、改めて本書を読んで知った思いです。

Posted by ブクログ

のっけからごんぎつねの解釈でとんでもない子供たちの発想を目の当たりにして唖然としてしまった。

日本は識字率が高いし、長いことほぼ単一民族国家だから、理解して当たり前だという前提でものを決めてしまったが故に最初の小さなひずみがでっかくなってきてしまったんだろうなと思う。

後半取り上げられている学校の取り組みはもちろんよいことなんだけど、教員になる人材も資質に欠けている人たちが増えている中で、教職に就く人たちだけで解決するにはちょっと負担が多すぎる気がする。

とにかく、財力も知力も二極分化して、中間層の厚さがなくなった、というのが、日本、ひいては全世界的な課題という気がする。

Posted by ブクログ

変化の激しい社会において「現在」の新しい教育が「将来」本当に役に立つのか。それが予測できないからこそ、「過去」にも「現在」にも「未来」にも必要なものを教育すべきであろう。

少子化が叫ばれ学校の統廃合が進むなか、公立校の抜本的な改革を期待して。

Posted by ブクログ

良書。読む価値がある本。

構成としてはTwitterでやや議論になったごんぎつねの冒頭のところで現在の子供達の国語力がいかに低いかの問題提起から教育崩壊、ネット、不登校、ゲーム依存などさまざまな原因を分析し、最後、幾つかの学校の素晴らしい取り組みを紹介している。最近の幾つかの短絡的な強盗事件や、そもそも自分と照らし合わせても国語力が低下していること、それぞれの原因分析には非常に説得力がある。

そして国語力をあげるための取り組みとして幾つかの学校で行っている様々な体験や、良書をじっくり読むという基本の基本こそが大事ということに改めて納得した。また体験には単発の体験でなくそこから深く派生していく体験が大事であるとも思った。

色々なことが早いスピードで流れていく中でキャッチーな言葉でなく、じっくり一冊の本を丹念に読む経験は得難いものであるし、私も含めてデジタルから離れてそうした時間を持つ大切さを考えたい。一人一人が違うこと、本書で紹介されていた哲学対話は本当に素晴らしい取り組みだと思った。

惜しむらくは問題提起とはるか高レベルの希望の光が幾つか提示されただけで、今の疲弊した学校に全国規模で導入するにはどうしたらいいのかなどの提言ごなかったことだが、それは政策の問題ということなのだと思う。

Posted by ブクログ

国語力が生きていく上でとても大切だとはわかってはいたが、どうして大切か、身についていないとどんな困難が生じるか取材をもとにした実例が多く書かれていて分かりやすかった。家庭では気をつけていきたいが、教師としてできる事はなんだろうと考えさせられた。国語力に重点を置いている学校の取り組みの具体例はとても先進的な取り組みであるが、1公立校1教師としては一体何ができるのだろう。その答えは見つからないが模索していきたい。

Posted by ブクログ

国語力とは何かということに加えて、「自分の言葉をもつ」ことの大切さを改めて考えさせられた。

普段接する子供達のあんな姿こんな姿も「言葉をもたない」という視点で見ると腑に落ちる点が多々ある。子供達の貧弱なボキャブラリーを嘆くのではなく、「言葉をもつ機会がなかった」「失ってしまった」ととらえ、少しでもそれらが再生するような働きかけをしたいと思った。また、「言葉を育てる」という意識をもって子供たちに接すれば、自ずとこちらの言葉かけや態度も変わってくるのではないかと感じた。

少年院や小.中.高等学校それぞれの場での実践は、いずれも人間らしさを呼び覚まし再生させ、飛躍させる試みだった。目先の流行に流されない、慧眼をもったこのような教育の価値を皆で共有できるといいなと思った。

Posted by ブクログ

自分の思うことを伝えようとするとき、途中で遮ったりすることなく、黙ってじっくりと聞いてくれる人の存在は重要だ。それによって自分の伝えたいことにぴったりくる言葉を探し、選ぶことができる。そのためには、同じようなことであっても、ちょっとしたニュアンスの違いのある言葉があることを知る等、多くの言葉に触れておくことが大切だ。

置かれた環境、人間関係によるものは大きいなぁと思った。

「言葉はコミュニケーションの手段である」と、よく言うけれど、それと同時に、言葉とは漠然とした自分の考えや感情に名前を与え、それを認識し深めるための道具なのだろう。

国語力が低下していることを示す事例と、それに対する各所の取り組みのルポ。困難な状況を抱えていても「ヤバい」等の決まった言葉を発するだけか、黙り込んでしまったり、言われた言葉を正確に理解できずに事件を起こしてしまう子どもたち。自分の感情を表現するための言葉を考えさせる取り組みが紹介されていたが、また、もとの場所に戻った時にどうなるのか心配になった。「言葉」が現在危機的な状況にあること、個々の対応だけではとうてい足りずに、早急に対策を講じなければならないと思い知らされる。教科としての「国語」の位置や意味づけ、具体的な方策がもっと必要なのでは、と思った。

Posted by ブクログ

国語力、ぴんとこない言葉だが”考える力””感じる力””想像する力””表す力”を指すらしい。

生きる上で、この国語力が如何に大事なのかがわかる本になっている。

Posted by ブクログ

●=引用

●「国語力」とは何なのだろう。文科省の定義によれば、国語力とは「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」の四つの中核からなる能力としている。

●私が思うに国語力とは、社会という荒波に向かって漕ぎだすのに必要な「心の船」だ。語彙という名の燃料によって、情緒力、想像力、論理的思考力をフル回転させ、適切な方向にコントロールするからこそ大海を渡ることができる。ネットカフェ難民にせよ、ホームレスにせよ、最底辺風俗嬢にせよ、私が取材で出会ったのは、十分な言葉を持たず、自らの心の船を適切に操ることのできない人たちだった。言い換えれば、いろんな事情によって、想像し、考え、表現するための言葉を奪われて人々だ。(略)こう考えた時、私には、近年高まっている日本の国力低下を嘆く声が、国語力の脆弱さと深くかかわっているように思えてならないのだ。「失われた30年」とも呼ばれる時代の中で蔓延していった日本の病理―コミュ障、孤立、炎上、ヘイト、陰謀論など現代を象徴する社会課題は、国語力の弱さなしには説明しえない。

●哲学対話で行うのは、最近ブームになっている”論破”とは真逆のことです。人の話をきちんと聞き入れた上で、自分の意見を述べ、さらにいろんな人たちとの対話の中で思考を深めて柔軟に自分の意見を変えていく。答えがないわけですから、沈黙も一つの表現と見なされます。

●家庭格差の上層で生きる子どもたちは、本書で見てきたように、家庭ではそれなりの国語力を養い、私立の小中学校へ行くか、公立校で国語力のカースト上位に入るかしてそれを伸ばしていく。反対に、家庭格差の下層にいる子どもたちは国語力を身につけられず、そのまま成長すれば、中高生くらいの年齢から、言葉をうまくつかえないことで様々な壁にぶつかることになる。(略)考えるべきなのは、こうした子どもたちが成長して学校という保護下から、社会に出た後のことだ。社会の荒波をくぐり抜けていくためには、家庭や学校で磨かれるはずの国語力という「心の船」が絶対的に必要になってくる。グローバル化や情報化が進んだ社会に適応するだけの力がなければ、彼らは人との関係性を築いたり、適切な思考や表現をしたりできず、波に呑まれて息をするのもやっとという状態にまるだろう。だが、課題集中校の教頭が指摘していたように、今の社会には彼らが国語力をつけられなかった事情を理解し、時間をかけて足りない力を育てる環境はないに等しい。

●「いつもの言葉を哲学する」下記参照。

●しっくりくる言葉を探し類似した言葉の間で迷いつつ選び取ることは、それ自体が、思考というものの重要な要素を成している。逆にいえば、語彙が減少し選択できる言葉の範囲が狭まれば、その分だけ「人を熟考へ誘う力も弱まる」ことになり、限られた語彙のうちに示される限られた世界観や価値観へと人々は流れやすくなる。ニュースピークとはまさに、その事態を意図した言語なのである。