感情タグBEST3

Posted by ブクログ

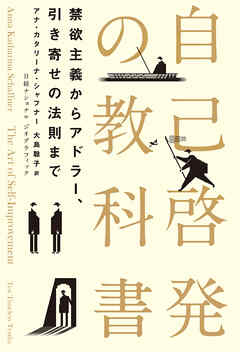

珍しく「読むべき」自己啓発本だと思う。自己啓発を10種類に細分化して、それらについてどのような自己啓発が行われてきたかを歴史を絡めて説明する本。注目すべきは、自己啓発本にありがちな読者の行動を縛ろうとしない事だろう。各項目における自己啓発の方法論を複数紹介し、それをあくまで中立的に俯瞰している。それが自己啓発本が鼻につく自分でも読めた理由だった。

事故の評価を下げがちな自分のような人間にもきちんとフォーカスしており、勇気づけられたとまでは言わないが安心することができた。第5章の「謙虚になる」は長年自身が疑問を持っていた「謙虚」という概念をかみ砕いて説明し、誤解を解いてくれたことはとてもありがたい。

Posted by ブクログ

■自己啓発をパターン分けしてみる

世界の自己啓発市場は数十億ドルにまで成長し、今後数十年は伸びるだろうと予想されている。

人は昔から自己改善したいという願望を持ち、現在ではその欲望が顕著に求められるようになってきた。

ただし、この願望は良くも悪くも利用されやすい。

最近の自己啓発書はいくつか良書はあるものの、とにかく利益第一、根拠薄弱、努力などいらず簡単に変われますと謳うお手軽本が大量に売り出されている。

本屋に行けば毎日のように新刊の自己啓発書やビジネス書が棚に置かれ、SNSを見渡せば多くのセミナーやノウハウコンテンツが溢れている。

肝心の中身といえば、どこかで聞いたことのある焼き直しの教訓であることが多い。

本書では、こうした自己啓発のよくあるパターンを歴史的に紐解き、その変化や発展をたどることで、現在にどのように影響を与えているかを考察する。

古代から現代までの古今東西のあらゆる自己啓発書の中から、著者が厳選した10の基本原則にまとめられている。

本書を読めば自己啓発についての大体の見取り図が俯瞰できるオールインワン的な一冊となっている。

また、本書で気になる教訓があれば、そこから紹介されている各書を読んでみるのも良いだろう。

類似本に堀見元氏の『ビジネス書ベストセラーを100冊読んで分かった成功の黄金律』があるが、あちらがビジネス書に絞ってそれらの矛盾点や情報の薄さを皮肉った内容であるのに対し、本書は昔から世界中で人々に支持を得てきた古典を引き合いにし、有用性と危険性をしっかり述べているのが好感を持てる。

ただし、著者の思想への評価についてはやや客観性に欠ける部分も見受けられ、仏教に代表される東洋思想は比較的高い評価だが、個人の自立性や独立性を重んじてきた西洋思想に対しては少し辛口な面もある。

■自己啓発書はどのように変遷してきたか

本書で分類された10の原則は以下のとおり。

1.自分を知る

2.心をコントロールする

3.手放す

4.善良になる

5.謙虚になる

6.シンプルに生きる

7.想像力を働かせる

8.やり抜く

9.共感する

10.今を生きる

ありきたりと言えばその通りだが、原則とはそういうものだ。

これらそれぞれの原則がどのように生まれ、現在どのように語られているかを知るのは、自己啓発好きであればかなり楽しめるのではないだろうか。

例えば古代では、自身を「栄養を与える」「花を咲かせる」などの植物学的なメタファーで表現することが多かった。

実は現代のスピリチュアル系もこの系譜であり、「ナチュラルパワー」「流動性」などのエネルギーを表した言葉や、「ネットワーク」などの地下茎をイメージさせるワードを多様して、全ての生命体はつながるように促している。

また、就職活動などで利用されている適正検査は、古代ギリシャのヒポクラテスやガレノスらの「パーソナリティー類型論」「気質類型論」が源流となっており、その後ユングの原型論やその他多くの心理学的性格分類に繋がっている。

人間の性質は昔から大きくは変わらないので、教訓の本質を辿れば、時代は変われどみな同じ悩みを持ち、同じように立ち向かっていることがわかる。

また、エピクテトスに代表されるストア哲学(ストイックの語源)や哲人皇帝マルクス・アウレリウスの『自省録』の「自己コントロール系」と、ナポレオン・ヒル『思考は現実化する』やロンダ・バーン『ザ・シークレット』、引き寄せの法則などの「マジカルシンキング系」との対比も面白い。

今の時代はこれらの極端な考え方はあまり好まれず、両者のジレンマを解消する「ポジティブ心理学」が隆盛しているようだ。

GRITで有名なやり抜く力についてはイソップ物語の『ウサギとカメ』やサミュエル・スマイルズの『自助論』、スティーブン・コヴィー『7つの習慣』の流れを汲みつつ、「努力すればなんとかなる」という意思の力への過度な期待は禁物であることに留意し、チャールズ・デュヒッグ『習慣の力』やトヨタ式カイゼンのように毎日の習慣化や小さな改善の繰り返しが重要であると説く。

最近大いに盛り上がっているマインドフルネスについても仏教からの出自と、神経心理学などの科学的見地のどちらもおさえており、よくある批判に対しても適切な回答を用意している。

■おわりに

現代の自己啓発は数多くの相反する教訓が並列した、いわば自己啓発のカオスが生じている状況のように思える。

それは現代人の抱える問題があまりに多面的で、それに対する処方箋も多岐にわたるからだろう。

ただし、やり方は違っても、目指しているところは似通っていることが多い。

本書の10の原則を活用すれば、あの手この手で自己改善欲をくすぐる自己啓発書の誘惑に惑わされなくなるはずだ。

Posted by ブクログ

最近流行りの本、読んでみた!この本だけを読んで思考や行動を変えるにはあまりにも具体的過ぎると感じた。結局、自分の中で経験しないと言葉の意味を噛み砕けないので、何事も失敗あるのみ!飛び込め!行動の幅をもっと広げたい!