感情タグBEST3

Posted by ブクログ

読み応えが有り、おもしろかったです。

現役の医師ならではの専門的な内容も多々。

短編集かと思ったら、連作短編でした。その繋がり方が秀逸。

「告知」が、特に好きです。

戦争の話は、膨大な時間と量の取材からの執筆だろうと思います。

コロナの事も最後にあり、その現実が戦争中の悲惨な状況に重なりました。医療関係者の方々の日々の壮絶なご苦労の上に成り立っている今の状況に、心から感謝します。コロナ、何とか収まらないでしょうか。

Posted by ブクログ

面白かった!

軍医のあの描写はどこから手に入れたんだろう?どうやって取材したんだろう?

書き上げるのに10年かかったそうだが、わかる気がする。

コロナ禍の様子もありありと手に取るように。

レントゲン画像の患者名をみたときはきっと腰が抜ける想いだったろう。

それを公表することもままならず、そして、世間はgotoへと走る。

まだまだ続くコロナ禍。

時折はさまれる俳句に和んだ。

Posted by ブクログ

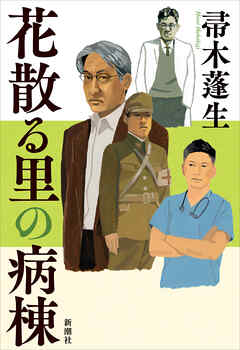

「医は仁術」との思いを強くする。4 代に渡る町医者の物語。

明治維新や太平洋戦争、近年のコロナ禍まで4代に渡り医師を務める九州の一族を描いた感動作。

一話一話ほぼ独立した短編であるが、町医者のDNAが流れている。年代順になっているわけでもなくバラバラな構成ではあるがそれも悪くはない。

大きな感動を持って読めた一冊。素晴らしい作品でした。

Posted by ブクログ

2022/04/27リクエスト 3

1代目

大正時代、寄生虫胎児で評判を得た

野北保造(のぎた やすぞう)は九州帝国大学医科大学を卒業した。

二代目

野北宏一(のぎた こういち)は、久留米の九州医学専門学校に入学して、軍医としてフィリピンで過ごし、命からがら祖国に戻る。尊敬していた上官の指の骨を持ち帰るシーンはなんという体験をしたのだろう、とつくづく感じた。戦死した戦友のことを想いながら町医者として人生をまっとうする。

三代目

野北伸。九州大学医学部出身で、老人介護施設も設立。

人のいい町医者、人が集い、医療者も集まる、人柄なんだろう。

四代目

野北健。ボストンで糖尿病手術の研修をして帰国後、市立病院で働く内科医。2020年からのコロナでの病院の様子も医者ならではの目線で臨場感あふれる。

婚約者がコロナ感染して、周りにはまだ知らせていなかった為、身内びいきもできず、もちろんしてもいけない、そんな物悲しいシーンもある。こんな辛いことって…

華やかな大学病院のドクターなどではなく、臨場感あふれる、私達の身近にいてほしいようなお医者さん。

こんなお医者さんに家庭医になってほしい…

日本にも家庭医制度があれば、いいのに。

読み応えのあるいい話でした。

Posted by ブクログ

本屋さん大賞の候補になっていたので 手に取った。

親子四代医者の家系の物語である。きっと 恵まれた家庭に育った 優秀な者たちのストーリーなんだろうなと思っていたが、全く違った。とても胸を打つ 連作である。そして 作者の帚木さんのご年齢を知って、この作品を書く力量 たるや 相当なものだな と驚いた。初代の曽祖父から 4代目 の息子にいたる、それぞれの代の、医師としての苦しみ 悲しみ大変さが詳細に綴られており、どの章にも思わず涙腺が緩むところがある。特に「兵站病院」「胎を堕ろす」の章は改めて 戦争のむごたらしさをこれでもかと提示し胸が痛い。読者である私達はそれを脳裏に焼きつけておこう。だから戦争は嫌なんだと。戦争だけではなく 新型 コロナウイルス 蔓延で病院や医師の機能が崩壊寸前になった「パンデミック」の章や、アメリカに留学した時に経験した、健康保険の無い国アメリカの貧困者と病まいの現状を綴った「歩く死者」など、どれにも医師でありながら病の者を助けられない、見殺しにしなければならない状況があり、淡々と書かれた文章のなかにその懊悩が読み取れる。

初代から四代目のどの医師にも、町医者としての庶民目線の温かい眼差しがある。患者の話をとても良く聴いてくれる。3分間診療ではない こんなお医者さんが存在していてくれるなら、私も是非 診てもらいたい。要所要所で織り込まれた数句の俳句がとてもいい。

Posted by ブクログ

太平洋戦争下での医療活動の壮絶さは、同じ著者の「軍医たちの黙示録」でも味わった。コロナ禍での医療関係者の奮闘、政策の反省点と合わせて、ほぼノンフィクションと言って良いのだろう。将来の貴重な資料にもなるように思う。。2023.6.5

Posted by ブクログ

p40 その頃の医学会は複雑で、医師になるには6通りの方法があったらしい。父が卒業したのは九州帝国大学医学部で、同様な大学が東京と京都、仙台にあり、まずこれが第一の大学出身の医師だった。第二は、長崎、岡山、金沢、新潟、千葉の五官医学専門学校出身者である。

医師の出自の第三が、大阪、京都、名古屋の三府県立医学線専門学校の卒業生であり、第四が東京にある私立医専、日本医専と東京慈恵会医院医専、さらに私立の熊本医専の卒業生だ。

そして第五が、以上の医学校の卒業生ではなく、医師の国家検定試験に合格した検定医だった。

さらに六番目の限地開業医がいた。山間の5,60軒足らずの地域に限って、医療を許されていた人たちだ

p66 後腸仮説 インクレチン(食欲抑制作用)

p157 上杉謙信 軍議と酒宴が連日続いたあと、直江山城守兼続を相伴にした宴席で、膳の料理には手を付けず、味噌ばかりに橋をつけて、酒盃を重ねる。;厠に用を足しにいったきり、戻らないので、近習が見に行くと倒れており、4日後に死亡

辞世の句 四十九年 一睡の夢 一期の栄華 一杯の酒

p248 野北さん、何事も縁よ。縁ちうもんは神仏が配慮してくれたこつで、大事にせんといかん。上官も部下も、同僚も、自分の周りにいるもんはみんな縁。傷ついて病院に送られてくる兵士も縁、健気に働いてくれる日赤の看護婦たちも縁。それを自分の考えで嫌悪したり、徒党ばくんで派閥をつくっていがみ合うのは、みんなはからいごと。それは人間のすることで、神仏の配慮よりも劣る。ろくな結果は生まん。

p297 スペイン風と称されるようになったのは、当時第一次世界大戦の終盤であり、中立国だったスペインにその名がなすりつけられたともいえる。

しかし真相はまぎれもなくアメリカ風邪。

Posted by ブクログ

大正時代、「虫医者」と言われ、蛔虫退治で多くの命を救った初代。

軍医として戦地に赴き兵站病院に勤務し、

満身創痍、復員後は町医者として地域に根ざした二代目。

高齢者に医療と介護を施すため尽力した三代目。

肥満治療を手がけてきた四代目。

ここで、コロナウイルスが発生。

戦争の残酷さは、「胎を堕ろす 二〇〇七年」でも語られている。

戦地の過酷さには胸が詰まる。

P163

現代医療の暗部についても書かれている。

本作は忘れることなく頭の片隅に残る作品だと思う。

帚木蓬生さんらしい読み応えのある一冊だった。

Posted by ブクログ

もう2年半、なのに都内だけでも2000人近い感染者。それでも、また“G o T o”参院選目当てで。いい加減な政府のコロナ対策は、すでに忘却の彼方。「ワクチン無しは鉄砲も持たず戦場を歩かされたことに似とるよ」町医者四代のつぶやきは重いが、この国では届かない、マスクは律儀に未だに付けているが…。

Posted by ブクログ

「面白いか?」と問われれば「否」ですが、読み応えは凄まじく。

四代にわたる町医者の物語です。蛔虫退治で評判を取った初代。悲惨なフィリピン戦線の軍医だった二代目。高齢者医療を始めた三代目。そして肥満治療を手がけてきた四代目。それらがで順不同で描かれるオムニバス形式の短編10編です。

三代目を主人公に、居場所のない高齢者の悲惨さを描き、でもどこか救いのある出だしは如何にも帚木さんで良い。しかし、全体として医療小説・記録文学・仁愛(?)小説など色んなテーストが有って、それが上手く一体化できてない感じががします。

最も紙面が割かれるのが「兵站病院」と「胎(こ)を堕ろす」「復員」などで描かれる余りに悲惨な太平洋戦争。今のウクライナが頭を掠めつつ。やはり戦争の不気味さ怖さ阿保らしさが沁み渡ります。加えて現役医師(帚木さんは精神科ですが)の目で見た新型コロナの第四波までの医療現場の実情を描いた最終編の「パンデミック」も本当に読み応えが有りました。

Posted by ブクログ

4代続く医師のストーリー。初代は「虫医者」と呼ばれ、寄生虫を専門にした町医者…。2代目が軍医としてフィリピンに派遣された経験があり、3代目は老健施設や特養を併設した内科医院を営み、4代目はボストンで減量手術を学びその後は市立病院の勤務医となってる…。それぞれの時代で、医師として患者にどう向き合ったか、描かれている…。

心に残ったのは、軍医を勤めた2代目のエピソード…戦死より病死で帰国を果たせなかった方の方が多かったこと、敗戦後もマラリアや栄養失調などで苦しみ歩行困難な患者には消毒液を注射して死なせる行為をしなくてはならなかったことなど…軍医の側から戦時下から敗戦後のことまで知ることができたのは初めてでした。3,4代目でコロナ禍の対応を迫られますが、ここにも物資不足でフェイスシールドや防護ガウンがなく、プラスティック製品やゴミ袋に手を加えて使用しなくてはならなかった記述があったりもします。それは、未来へ引き継ぐべき記録になるんじゃないかと感じました。

本文各所に俳句が散りばめられているので、俳句に興味がある方にはいいのかもです(私は俳句の才能がないけれど(^-^;)。この代が変わるときが唐突すぎてついていくのが大変なこともあったりして、ちょっと読みにくさも覚えてしまいました。

Posted by ブクログ

福岡で四代続く医者一家の連作短編集。

・彦山ガラガラ 二〇一〇年

・父の石 一九三六年

・歩く死者 二〇一五年

・兵站病院 一九四三―四五年

・病歴 二〇〇三年

・告知 二〇一九年

・胎を堕ろす 二〇〇七年

・復員 一九四七年

・二人三脚 一九九二年

・パンデミック 二〇一九―二一年

の10編収録。

大正時代、蛔虫退治で評判を取った初代。

軍医としてフィリピン戦線を彷徨った二代目。

高齢者たちの面倒を見る三代目。

肥満治療を手がけてきた四代目。

視点は作品によって二代目、三代目、四代目が務める。

それぞれの物語は面白いのですが、時系列にもなっていないし、医療用語も多いし、視点が変わるし、実録的な感じもあってちょっと読みずらいかな。

中編ともいえる「兵站病院」は以前の作品「軍医たちの黙示録」にもつながる感じがしました。

最後の「パンデミック」は「悲素」や「沙林」のような調子で政府批判がされていました。

時系列にして、家族の物語を中心にすれば、小説として良作になりそうなのにちょっと残念でした。

Posted by ブクログ

福岡県で4代続く医者一家にまつわる話。初代、二代目がたどってきた道のり、現在に生きる三代目、四代目の姿を描き、医者としての生きざま、彼らが持つ矜持を伝える。

初代となる野北保造は、九州帝国大学医科大学を卒業し、大正時代の寄生虫を専門とする町医者だった。

二代目・宏一は久留米の九州医学専門学校に入学、医局に残っていたが、軍医としてフィリピンに派遣され、九死に一生を得て帰国する。

三代目・伸二は九州大学医学部出身で、介護老人保健施設を併設した内科医院を営み、高齢者の面倒をみている。

そして、四代目の健はボストンで糖尿病に有効な肥満手術(減量手術)を学び、現在は市立病院で働く新進気鋭の医者だ。

小説というよりはノンフィクションあるいは自伝風の内容になっており、フィリピンの戦場における悲惨さ、コロナ禍の医療現場の過酷さについての描写に注力されていることがわかる。

特に、フィリピンでの退避行中、歩行困難な患者に消毒液を注射して死なせた行為への悔恨から帰国後うなされる日々が続いた宏一の姿、引き揚げの途中、心ならずも妊娠させられた女性の堕胎を行う手術室の修羅場のシーンは、重く、心にのし掛かった。

しかしながら、物語には、あちこちに俳句が散りばめられ、彦山がらがらといったご当地素材も紹介されるなど、文化的な味わいも組み入れられている。また、運動会で立場の違う同級生と二人三脚をした伸二に関するエピソードなど情緒的な要素、健の恋人で「糞便移植」に取り組む女医の理奈がコロナで危機一髪の状況に追いやられるドラマチックな演出も盛り込まれている。

途中、フィリピン戦場での描写があまりにも長く続き、読み通すのにエネルギーを要したが、読みおわってみるといろいろな要素が相まって、さすが、帚木氏と思える知性あふれる力作だと感じた。

Posted by ブクログ

4代にわたる医師の家の話で、それぞれの時代の中でもがきながら医師として生きていく様子が描かれていた。

描写としては、戦争に行った3代目に特に力が入っていたと思う。

私の祖父も東南アジアの島に飛行機乗りとして戦争に行き、部隊が祖父ともう一人を除いて全滅したと聞いているので、あんな感じだったのかもしれない。

芋を掘ったとは聞いていないが、命懸けで鰐を取って食べたとか、野菜がないのでみんな病気になってバタバタ死んでいったので、孫たちにはとにかく野菜を食べろとうるさかったのを思い出す。

とはいえ、作中のフィリピンの山の中で彷徨う様子はちょっと長く感じ、連作短編集の中では浮いている気がした。

また、それぞれの短編に繋がりが薄く、時代もポンポン飛ぶので関係性が掴みにくく感じた。

欲を言えば、親子や祖父と孫の内面のつながりをもっと知りたかった。

それから、最後のコロナの話になって、急に小説の登場人物ではなく作者の主張に変わったように感じて戸惑ってしまった。

医療者全体の意見なので個々の思想が出にくいのかもしれないが、各キャラクターの個性が薄れてしまい小説としてはつまらなかった。

最後に、孫世代の会話で20代や30代があんなに濃い方言を使うのは違和感がある。

実際にあんな喋り方をしているのは体感で60代以上だ。

それが余計に若い人を使って老いた自分の主張を代弁させているように感じて気持ちが冷めてしまった。

Posted by ブクログ

4代続く町医者の矜恃、祖父の戦争時の従軍の悲劇が胸を打つ。コロナ禍の医療現場の声も生々しく思い出され、現在まだ続いている状況を憂う。

父親の運動会の二人三脚のエピソードがとても良かった。

Posted by ブクログ

「九州で四代続く医師の家を描く100年の物語」というから、胸熱の大河小説みたいなのを勝手に期待して読んだからか、肩透かし感が半端ない。

2012年から2021年にかけて、小説新潮に書いたものを単行本化にあたって加筆修正するでもなく、掲載順を工夫するでもなく一つにした作品。

そのため、時系列も目線となる医師も話ごとに前後し、作品としてのまとまりが感じられない。

それでも、戦争絡みの「胎を堕ろす」や「復員」にはグッとくるものもあったし、折々に挟まれる句や歌は少ない言葉の中に情感が溢れて秀逸。

残念なのは、小説というよりは記録という印象が濃いこと。戦時の部隊展開など細か過ぎる数字の羅列が物語の流れを断つし、コロナパンデミックの部分では、スペイン風邪のくどくどしい解説にはじまり、まるでワイドショーの医療コメンテーターのような政策批判と医療者擁護が鼻につき、なんとも趣のない、感動の大河小説とは似ても似つかないものになったのが残念でならない。