感情タグBEST3

Posted by ブクログ

瀧羽さんのお話はいつも、全編通して、あったかさが伝わってくるところが嬉しいです

天気に夢中な博士が、すーっと静かに素敵なプレゼントを差し出す感じが好き

それは物だったり、言葉だったり、姿勢だったり…

決して押し付けがましくない

期待で重くなってない

それはプレゼントだったのか?

博士は、意図していなかったのか

自然に出てきただけなのか

???

どちらともとれそう

そんな博士の自然体なところに憧れます

Posted by ブクログ

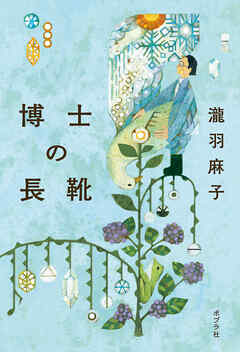

気象学を専門とする博士の4世代の物語。

連作短編で話は紡がれていく家族の物語。

博士の視点で物語は語られない。

文章からこの人が博士とつながりがある人?と思いながら読んだ。

家族から見れば変人と思われがちな博士だけれど、博士の気配や優しさのようなものが小説の中に流れている気がした。

Posted by ブクログ

4世代の藤巻家の物語

かなり風変わりな気象学者が立春にスミさんにに贈った空色の長靴、そして60年以上過ぎた立春に祖孫に青い長靴と手帳を…

1958年から2022年までの長い時間がゆっくり流れるようなほんわかする小説です。

日本に生まれたからこそ

二十四節気をもう少し大切に気にかけていけるような余裕のある生活をしたい

Posted by ブクログ

4世代がつながって、紡がれていく連作集。

この作品を読んでいると12節気を大切にしたくなる。読んでいくと、前の話での登場人物がどう成長したのかを感じられて面白かった。

Posted by ブクログ

小さい頃、少し大きな長靴を履いて、わざわざ水たまりを選んで歩いていた。

そんな思い出が浮かんできた本。

空を見上げるのが好きだけど、もちろん気象学的ではなく、雲ひとつない青空に飛行機を見つけるのが好き。

今度からは、天気と関連させて見てみよう!

Posted by ブクログ

立春、処暑、秋分、夏至、穀雨、立春 という章に分けられた短編。

短編と言ってもすべて繋がっている。

大きな事件はないけれど、一人ひとりの生き方に興味がそそられたし、二十四節気について知りたいと思えた。

Posted by ブクログ

気象学の博士がいる藤巻家を中心としたお話

1958年 立春

1975年 処暑

1988年 秋分

1999年 夏至

2010年 穀雨

2022年 立春

の6編のお話

ほのぼのとしたお話が続く中、不穏なお話が入って少し残念な気も・・・それも必要だったと

題名の「博士の長靴」に納得です。

二十四節気を気にしてみようかなと思いました。

Posted by ブクログ

藤巻家と一家と関わる人々の話。四世代に渡って描かれていく家族の話にどんどん引き込まれる。章が進むにつれ空白の期間も気になる。1章の奥様から始まり、出てくる人全員好きになる。藤巻先生の実は人を思いやってるのも素敵。長靴のエピソードが好き。先生とスミさんの話深掘りしてほしい。

Posted by ブクログ

あなたは、天気を変えたいと思ったことはないでしょうか?

あーした天気にな〜れ!、旅行、試合、そして何かの晴れ舞台などなど、私たちはそんな日に雨が降らないように、てるてる坊主にお祈りするといった行為を多かれ少なかれしてきたと思います。その一方で、農業をされている方にとっては、雨が降らないことに頭を悩ませもします。古の世より続く雨乞いの儀式は、そんな人の思いが太古の昔から続いてきたものであることを思わせもします。

この先の天気の移り変わりを知ることが大きな関心事であることはいつの世でも同じことです。そして、『気象学』という学問が生まれ、人工衛星まで投入して、最先端の科学技術の力によって、その予測の精度は上がってきてはいます。

しかし、『どんなに科学が進歩しても、人間の力で天気を操ることはできない』という現実が立ちはだかります。自然の力に贖うことなど私たちちっぽけな人類には夢また夢のことなのだと思います。

さて、ここに『天気を変えることはできない』という現実を認識した上で『気象学』の研究を地道に行ってきた研究者と何らかの関わりを持つ人たちを描いた作品があります。『天気を変えることはできない』という考え方を人の世に置き換えるこの作品。ままならない世の中に生きていく人の姿を描いたこの作品。そしてそれは、何もかも自分の思い通りになるわけではない人生をそれでも工夫の積み重ねで地道に生きていく人たちを見る物語です。

『わたしには下を向いて歩く癖がある』、自分の『この癖』がついたのは、『中学校を卒業し、はじめてお勤めした先でのことだ』と思うのは主人公のスミ。『裕福なおうち』で『主に掃除を担当することにな』ったスミは『がんばった分だけ着実に家の中がきれいになる』ことが気に入り、『丹誠こめて働』きました。そして、『勤続五年目にして』『旦那様の転勤』もあって『新しい働き口を世話して』もらいます。そして、『藤巻のお宅に通いはじめて、ちょうど一週間になる』という今のスミは『五十代の母親と社会人の息子のふたり暮らし』という家で『掃除と洗濯を任されて』います。『勤め先は、大学の研究室』という息子の昭彦とは時間が合わず『いまだに一度も顔を合わせていない』というスミ。そんなスミは、『空気を入れ替えるだけでかまわない』と言われている昭彦の部屋を開けます。『日々自室で寝起きしている』という昭彦の部屋は『畳のそこかしこに本やノートが積みあがり、数式や図のようなものが書きつけられたメモが散乱してい』ました。『他人が下手にいじ』るわけにはいかないと思うスミは、『坊ちゃまは大学でなんの研究をなさっているのだろう』と考えます。場面は変わり、『どんよりとした曇天だった』という翌日、『卵を買い忘れちゃって』と説明する奥様に『わたしが行ってきますよ』と返すスミ。『雨の中、ごめんなさいね。今日はそれでお終いにしましょう。本降りになる前に、おうちに帰って頂戴ね』と言われたスミは、『奥様は優しい』と改めて思います。そして、『国鉄の駅前にある商店街まで』出かけて帰ってきたスミは『藤巻家の門前で』『すぐ前を歩いていたら男が』『いきなり足をとめた』ことで立ち止まります。『黒い雨傘をさし、くすんだ緑色のゴム長靴をはいて、ずぼんの裾をたくしこんでいる』というその男は『頭上にさしていた傘をさっと下ろ』すと『雨に打たれ』ます。『顔を上に向けて、ざんざんと降り注ぐ雨水を全身に浴び』る男は『あっというまにずぶ濡れにな』りました。そして、『悠々とした足どりで門をくぐ』ると、『ただいま』と『ほがらかな声』を出すその男。男を追い、『おそるおそる玄関に足を踏み入れた』スミは、『どうしてあなたは、いつもそうなんですか。傘はちゃんとさすように、何度も言っているでしょう』と叱る奥様の姿がありました。それに、『一瞬、西の空が光ったように見えたんです。もしかしたら雷かもしれない。かなり珍しい現象ですよ、こんな寒い季節に落雷だなんて!』と返す男は昭彦でした。茶の間へと上がり、『はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします』と挨拶するスミに、『はじめまして』と返す昭彦は、『ひょっとして、窓を拭いて下さいましたか?』と訊き返します。それに、スミが『ああ、はい』と答えると、『やっぱり。やけに空がくっきり見えるなあと思ったんです。どうもありがとうございました』と『顔をほころばせ』る昭彦。それに、『雨が上がったら、また磨いておきます』と言うスミに、『明日は晴れるのかしらね』と奥様が言うと、『今日の夜中か、遅くとも明け方までにはやむでしょう』と『なぜか自信たっぷりに』答える昭彦。『気象学』を研究する昭彦の家で働くスミ視点の物語が描かれていきます…という最初の短編〈一九五八年 立春〉。書名ともなる『博士』=昭彦の若き日の人となりをスミ視点で鮮やかに見せていく好編でした。

“天気の研究に生涯をささげた藤巻博士。博士一家・四世代の歴史と、彼らとの出会いで変化していく人々の生きざまや家族の在り方を丁寧に描いた傑作連作短編小説”と内容紹介にうたわれるこの作品。『博士の…』で始まる書名にフラフラと導かれるように手にした私。はい、そうです。『博士』で始まる小説と言えば小川洋子さんの傑作「博士の愛した数式」が反射的に思い浮かびます。この反応は恐らく私だけではないと思います。であれば、そんなあなたにここで是非お伝えしたいことがあります。『博士の…』で始まるこの作品には確かに『博士』に相当する人物が登場します。しかし、この作品は、小川さんの作品のようにそんな『博士』にずっと光が当てられてはいきません。どちらかと言えば『博士』はすぐに裏方に回ってしまいます。とは言え、それでこの作品の魅力は減じられません。この作品は内容紹介にある通り、『博士』と何かしらの関わり合いをもった人たちが、その出会いによって何かしらの影響を受けていく、そんな物語が描かれていくのです。この点をまずはお伝えしたいと思います。

では、そんな作品の魅力を二つの視点から見ていきたいと思います。まず一つ目は、六つの時代を描いていく構成です。この作品は六つの短編が連作短編を構成しながら描かれていきますが、そこに、その時代、その時代を表すものが登場します。

・〈一九五八年 立春〉: 『部屋の隅へと目が吸い寄せられる。四本脚で支えられた四角い箱に、布のカバーがかけてある』。

→ さて、問題です。これは何でしょうか?

→ はい、『テレビ』です。『休憩中は自由に見ていいと言われて心が動いた』というスミですが、『立ちっぱなしで眺める街頭テレビでさえ何時間でも没頭してしまうのに、ゆったり座って見られるなんて』と『つけたが最後、時間を忘れて見入ってしまいそうだ』と自重します。

・〈一九七五年 処暑〉: 『タワーリング・インフェルノ、先生も観た?』

→ この年に日本公開もされた大ヒット、アメリカ映画が会話に登場します。

→ 『消防局長のスティーブ・マックイーンがもう、かっこよくてさあ…』と続く会話の場面。作品の内容自体が本編に関わるわけではありませんが、現代よりも映画の力が大きかったとされるこの時代には、自然な会話の場面と言えると思います。

・〈一九八八年 秋分〉: 『わたしは食卓に残された朝刊の一面に目を落とした』。

→ さて、そんな誌面には何が掲載されていたでしょうか?…って流石にこれだけでは分かりませんね。

→ 『ソウルオリンピックの開会式でおそろいの制服に身を包み晴れやかに行進する選手団の写真が、大きくあしらわれている』。そうです。同年に開催された『ソウルオリンピック』の記事が掲載されていた、ということですね。いかがでしょうか?

他にも、『昼前に駅前 ー 国鉄、もといJRの駅だ。横文字の呼称にはいまだになじめない ー の商店街で買いものを…』といった感じで時代を表現していく瀧羽麻子さん。複数の時代を連作短編で描く作品にはこの時代の演出はつきものですが、これから読まれる方には是非、そんな時代表現も追いながらの読書をお楽しみください!

次に二つ目はこの作品通しての主人公である『博士』が『気象学』の研究者であるという点です。

『僕は主に、雲と降水のしくみを研究しています。雲の中でなにが起こっているのか、解明するんです』。

そんな風に話す『博士』は、『常に空の様子を気にしてい』ます。そして、そんな『博士』の授業は、『受講にあたっては数学と物理学の基礎知識を持っていることが望ましい』と『履修選択用の学修要項』に記されているものの、それは『明らかに語弊があ』り、『「基礎」は「高度な」、「望ましい」は「必須」と書き換えるべき』という極めて高度な内容です。しかし、だからこそそんな講義に惹きつけられる学生も出てきます。例えば『宇宙物理学を専攻するつもりで』入学したはずの学生を『僕はすっかり気象というものに魅了されていた』と学びの方向を変化させるなど大きな存在でもある『博士』の日常にはこんな場面も見られます。

『ぱらぱらと雑誌のページをめくっていた』『博士』は、ふと窓の外に目を向け』、『ああ、一雨くるな』と呟きます。

→ 『言われてみれば、暗灰色の乱層雲がどんよりと空を覆っている。ついさっきまでからりと晴れていたのに、夏の天気は本当に変わりやすい』と思う主人公は、『藤巻先生は、常に空の様子を気にしている』とまとめます。ここで、”ポツポツと雨が降り出した…”と安直に書かないところが好印象です。『博士』は研究者であって超能力者ではありません。このあたりの描き方にも魅力を感じました。

また、上記で短編タイトルを記載しましたが、そこには、『立春』、『処暑』、そして『秋分』という『二十四節気』が登場します。この作品では、この『二十四節気』も巧みに物語に織り込んでいきます。例えば、『今日って穀雨ですよね』という〈二〇一〇年 穀雨〉の一場面。

『穀雨の日に雨が降ると、その年は充実した一年になるって言われてるんです。だから前日の夜に、てるてる坊主を作るんですよ。さかさにつるせば雨が降るっていうでしょう?』

そんな風に語られていく物語は、『二十四節気』についてよく知らない私のような人間にとっては、なるほど、なミニ知識を提供してもらえる場面でもあります。短編タイトルに時代とともに『二十四節気』が記載されていくこの作品。なかなかに面白い視点を提供していると思いました。

そんなこの作品は、上記した通り六つの短編が連作短編を構成していきます。連作短編は人を共通にするものと、人以外を共通とするものがありますが、この作品は人を繋げていく作品です。具体的には藤巻家の『息子』として『勤め先は、大学の研究室だ』と最初の短編〈一九五八年 春分〉に登場する『博士』が軸を作ります。この短編は、上記もした通り、そんな藤巻家で『掃除と洗濯を任されている』スミが主人公となって展開し、そこに『博士』が大きな存在感をもって登場します。この短編中でスミは『女中』という表現がされてもいますが、まさに一九五八年という時代を感じさせるものです。そんなスミの前に現れた『博士』は、『職業柄、上のほうが気になるんですよ』と、その個性がこの短編で炸裂していきます。この時代の女性は、今の時代では考えられないほどに関わり合いを持つ男性の個性に人生が影響を受けていた時代でもあります。そんな中に幸せな日々が描かれていくスミの物語、この作品の冒頭を飾るに相応しい優しさに溢れた短編です。そして、それを継ぐように、物語は時代を下っていきます。そんな物語の中に『博士』が冒頭の短編ほどに存在感を示すことはありません。短編を経れば経るほどに、『博士』のその後、スミのその後が極めて納得感のある物語の中に描かれていきます。そして、そんな短編に背景として登場する『博士』やスミは間違いなく、冒頭の短編の印象そのままに年を取っていきます。また各短編には、そんな二人にまさかの関わり合いで繋がる人物たちに順に光が当てられていきます。誰に光が当たるのか、なかなかに凝った人物への視点移動が用意されているこの作品。ここでは、これ以上書くことは伏せ、是非あなた自身の読書の中でその驚きを体験していただきたいと思います。物語は、上記した三つの年代の先、〈一九九九年 夏至〉、〈二〇一〇年 穀雨〉、〈二〇二二年 立春〉と、冒頭の短編から実に五十五年も後の世が結末の短編で描かれていくという幅の広さを見せます。もちろん、そんな変遷の中で『博士』は歳を重ねていくことになります。このあたりの描き方含め、人を共通とする連作短編の見事な描き方は瀧羽さんならではです。それぞれの登場人物がそれぞれの苦悩の中に人と人との出会いをきっかけに何かしら影響を受けながら生きていく様が描かれるこの作品。終始優しく紡がれていく物語の中に「博士の長靴」と書名に刻んだ瀧羽さんの上手さを感じました。

『天気を変えることはできない…人間も、他の生きものも、あるがままを受け入れるしかない』。

そんな言葉の先に『気象のしくみを知りたい』と『気象学』の世界に生きる人たちなど、『博士』に繋がる六人の主人公たちの生き様が描かれたこの作品。そこには、五十五年にも渡る物語が描かれていました。それぞれの時代を写し出す表現の登場が楽しみなこの作品。どんな繋がりの人物に視点が移るかとても楽しみなこの作品。

“明日晴れにしたいと思って晴れさせることはできない。そういうままならないのは天気に限らずある”とおっしゃる瀧羽さん。そんな瀧羽さんが優しい眼差しの中に描く、ほのぼのとした作品でした。

Posted by ブクログ

藤巻先生の粋な姿、素敵だなって思いました。多くは語らないけれど、ちゃんと相手の事を想っている。スミさんのことも、お孫さんのことも。長靴をプレゼントするなんて、素敵じゃないですか。お隣さんの旦那さんも、何を描こうか悩んでいる奥さんのためにナスを買ってきて、とても素敵です。不器用な愛があります。防災課に配属になった方も、なるみさんに出会い、天候が2人を繋ぎました。ただ気象について知りたいと願うまっすぐな藤巻先生にほっと心が温かくなるような素敵なお話でした。

Posted by ブクログ

「一九五八年・立春」「一九七五年・処暑」「一九八八年・秋分」

「一九九九年・夏至」「二〇一〇年・穀雨」「二〇二二年・立春」

6話収録の連作短編集。

天気の研究に生涯を捧げた藤巻博士とその家族、四世代の歴史が描かれる。

難しい用語はなく柔らかな言葉で紡がれる文章が心地良い。

藤巻博士のマイペースな仕草が浮かんで来て思わず顔がほころんでしまう。

画家になった息子のとんでもエピソードには思わず眉を顰めてしまったが、どこの家庭にも多かれ少なかれ様々な問題が起こっているんだろうなと親近感を覚えた。

緩やかな空気感に包まれる一冊。

Posted by ブクログ

ほっこりする話だった。

最初のスミさんの話は、ちいさいおうちの黒木華さんのイメージ。藤巻教授は、私の若い頃の、理想の人そのものだった。

でも息子の話を読むと興味をもって貰えず寂しそうだった。

何気に2010年の防災課の課長も好き。容認している市長と榎本さんも偉い。皆さん2011年の震災は大丈夫だったのだろうか。。

成美さんの夫は同じ研究者で震災で亡くなってしまったのだろうか。

色々有る中でも変わらない立春の儀式と藤巻教授に心暖まる。

成美さんと同世代だから、藤巻教授は私の祖父と同い年位。

私も昔近くのお店で文房具を買って貰った事を思い出した。

亡くなってしまったけど、祖父が懐かしい。私にも受け継いでいる何か、あっただろうか。

Posted by ブクログ

母子2人の藤巻家に奉公することになったスミさん

息子は大学の研究室に勤務し、気象学を研究している

いつも空を見上げて歩いている、空以外に興味がない、ちょっと変わった人だ

藤巻家は、二十四節気ごとに決まった食べ物を食べたり贈り物をしたりする風習がある

立春の日、スミさんは息子の昭彦さんから空色の長靴をもらう

章が移ると十数年の時が経っており、家族の形も変わっている

そんな中でも二十四節気の行事は受け継がれていき、時が流れても世代が移ろっても変わらない核がある

最終章では、昭彦さんからひ孫まで4世代が出てきて、スミさんに贈るはずだった青色の長靴が昭彦さんからひ孫の玲に渡される

こうやって藤巻家の歴史は紡がれていくのだろうなと切なくも温かくなるシーンだった

家族も良いことばかりだけじゃなくて、色々あるし上手くいかないこともある

でも脈々と受け継がれていくものがあり、それはありがたいことで、感謝しなきゃいけないんだなと思った

Posted by ブクログ

瀧羽麻子さんの作品を読むのは「うさぎパン」に続き2冊目です。

今回は気象学者の藤巻昭彦さんから始まり藤巻家の4世代にわたるストーリーが書かれています。

私は、もっと気象学がっつりのお話かと思っていましたが、藤巻家の日常をいろいろな世代で書かれていて、

最初と最後のお話がとてもほんわかして

可愛らしかったです。

世代がどんどん変わってもどこか風変わりな

藤巻昭彦さんの温かさが軸になっているので

心があったかくなりました。

最後のお話の

ひいおじいちゃんになった昭彦さんが、メモをたくさんとりながら、空を見上げているのを不思議そうにひ孫の玲くんが見ていると、

「あなたの頭で考えたことは財産です。残しておかないともったいない」とメモ帳をプレゼントしてくれた場面がとても温かく心に残りました。

Posted by ブクログ

気象学者のいる藤巻家と、その周りの人々の物語。

第一章は、昭彦さんとスミさんの出会い。空を見上げてばかりいる昭彦さんと、足元を見ながら歩いてしまう癖のあるスミさん。実は対照的というのが面白い。

その後、時代や語り手を変えながら、藤巻家を見守っていく。

第一章に出てくる贈り物の長靴、最終章で今度は曾孫に贈られ、亡き曾祖母と曾孫のつながりを感じられて、なんだか温かい。

あまり話す機会のない曾祖父って、何となく謎なところがあるけれど、曾孫の趣味のことを覚えていたという優しい心とか、妻や孫娘を想う気持ちも垣間見えて、最終章はとても温かい気持ちになった。

ノストラダムスの大予言を本気で信じている女の子、その後なんとか生きていけただろうか。あの頃、そんな人って一定数はいたのかな。

Posted by ブクログ

博士の空色の長靴で始まり、青色の長靴で終わる。博士4代の家族の年代記。

どれも静かで優しい話だけれど、「1999年 夏至」だけは異質。心をざらりと撫でらるようなほんのり違和感が拭いきれない、もやもやが残る話。

Posted by ブクログ

立春のお祝いにお赤飯とすき焼きを食べる藤巻家四代に関わる人達の連作短編集。気象学の研究をする博士からお手伝いのスミさんに贈られた長靴の行方が最後に知れて、時の流れを感じさせてくれた。家族で代々繋がれていく歴史のなかの出来事が細やかに描かれていた。

Posted by ブクログ

天気を変えられないけれど、あるがまま受け入れ、備えることはできる。。

長靴は、博士の思いやりと誠意のこもった贈り物なのだと思う。

博士一家に関わりを持つ、迷い戸惑い立ち止まっている人々の短編集。

浮世離れしてマイペースで、無邪気に無心に空を眺める、穏やかで静かな博士の物語がもっと読みたかった。

Posted by ブクログ

気象の事が一番の藤巻博士の周囲の人が各々語り手となり歳月を繋いでいく。

1 お手伝いのスミさん

2 息子の家庭教師光野さん

3 隣の家の豊田さん

4 ‥

5 防災課の榎本さん

6 孫の玲くん

4で嫌な気分になり、段々と読むのがイヤになってしまった。

Posted by ブクログ

瀧羽さん初読み。

1958年から2022年までを6篇の短篇で構成した連作短篇集。藤巻家の人々やその関係者の一人称で綴られている“藤巻家クロニクル”である。

最初の作品に登場するのは気象学を研究する昭彦。はっきり言ってかなりの変人だ。その後も4世代にわたり藤巻家の人々が登場する。章ごとのタイトルは西暦年+二十四節気の1つ。この二十四節気がポイントで、藤巻家独特のイベントがある。

特になにも起きないまま読み終えてしまったが、読後感はなかなかよかった。

Posted by ブクログ

確かに親子四世代の話なのだけれど何となく薄く感じてしまったのはなぜなんだろう。

家族の繋がりだとか愛だとかそういうものを期待して読んだからだろうか。

紡がれてきた一族の記録を淡々と眺めているような不思議な感じ。

でも最後の章だけは温かい気持ちになった。

Posted by ブクログ

博士とその周りの人たちが主役になりながらの短編集。

気象学を研究している博士は、いつも空を見上げている。気象のことに全部の力を使い果たして、他には回らない博士がとても良い感じで、もっともっと気象の話をいっぱいしてほしくなる。

短編集として、ちょっと苦みを含みながらも穏やかな空気に包まれた素敵な作品だと思うが、やはり長編好きなので、博士のお話を深く読みたくなってしまいました。

最後のお話で、メモ帳を買ってくれた時の言葉がとても好き。「自分の頭で考えたことは、あなたの財産です。残しておかないともったいない。」