感情タグBEST3

Posted by ブクログ

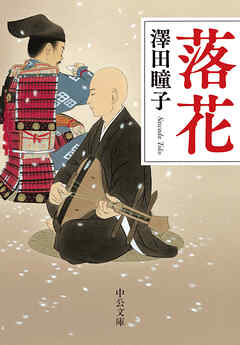

“時代モノ”ということになる本作である。平安時代、10世紀頃を背景とした物語で、なかなかに興味深い。

本作の主要視点人物のモデルとなっているのは寛朝(“かんちょう”または“かんじょう”)(916-998)という僧である。この人物に関しては、平将門(903-940)が引き起こしたという騒乱を鎮めるべく、京から上総国へ海路で不動明王像を運び込み、祈祷を行った人物とも伝わる。序に、祈祷を終えた寛朝が帰京しようとした際、不動明王像が動かなかったことからそのまま寺を開くということにしたのだという。それが、かの成田山新勝寺の起こりとされている。

その成田山新勝寺の起りに関する謂れに着想を得た可能性も在るような気がするが、本作の寛朝は東国へ下り、平将門の一件で情勢が揺らぐ中で活動をするということになる。

本作の物語は、寛朝が旅に出て関東に至ったというような辺りから起こる。

本作の寛朝は仁和寺の僧で、梵唄(ぼんばい)と呼ばれた仏教声楽を得意とし、その研究をしている。

因みに仁和寺は真言宗の流れを汲む寺として現在も活動中で大変に知られた場所である。この仁和寺の宗派である真言宗等で伝えている「声明」というモノが在る。この「声明」は録音を収めたCDも散見し、CDを入手して音を聴くことも出来るのだが、本作の作中に登場する梵唄(ぼんばい)をイメージ出来る。各種の経典等に節を付けて歌うように朗唱するのである。CDで録音を聴いたことが在るが、なかなかに独特で一寸面白い。

本作の寛朝は、梵唄(ぼんばい)を含めて、漢詩に節を付けて詠む朗詠や、催馬楽のような俗謡等「歌うこと」全般を得意とし、研究しており、加えて各種楽器の演奏や取扱の知識も有するという人物だ。

寛朝は仁和寺に縁が深い宇多法皇が祖父である。父の敦実親王は如何いう訳か寛朝に冷淡という一面も在り、そんな中で寛朝は梵唄等に打ち込むようになる。

そんな中、出家して日が浅かった頃に聴いた素晴らしい歌声を持つ楽人が常陸国に在るという話しを聞き付け、その楽人に教えを乞うべく会いに行くことを思い立った。

そして寛朝は父の下人でもあった千歳等を伴って、目指す常陸国の手前である武蔵国に辿り着くのだが、そこで平将門に出くわすのだった。

物語は寛朝や千歳を主要視点人物として展開して行く。都の価値観と、それと隔たった東国の価値観、各々の価値観の中での人生を思うというような側面、追い求める芸術を巡る思索が展開する。更に平将門の事件を巡る動き、色々な人達の欲望のようなことに絡め捕られる真っ正直な平将門と、その様を見詰める寛朝という様子、そして一連の様々な出来事の“決着”というような感じだ。

10世紀という一寸遠い過去の世界の、何やらファンタジーめいた雰囲気も在る物語であると思ったのだが、他方で「異なる価値観の狭間で?」というようなことや「路を追い求めること?」というような「時代を問わずに人が出くわすかもしれない主題」を強く問いかけているような感もした。

平将門を取上げるというような小説等は過去に在ったかもしれないが、本作は類例が思い当たらない新鮮な感じだ。結局、「如何いう訳かやって来た、高貴な身分とされる文化人」ということになる寛朝が“語り部”であるというのが「誰も思い付かないような斬新さ」ということになっているのかもしれない。が、それが奇異でも何でもない。余韻が深い物語になっている。広く御薦めしたい作品だ。