感情タグBEST3

Posted by ブクログ

シャッフルビート、グルーヴ(=揺続感)、スネアなどなど、音楽素人の身では聞いたことあるようでない単語の意味を曲と照らし合わせながら確認でき、そして何よりももちろんスピッツへの解釈が深まった。偉そうな評論家ではなくスピッツを愛する評論家の目線で、さまざまな引用をしてそれなりの根拠を持ってなおかつ愛が伝わる文章に非常に好感が持てた。

素晴らしい1冊

Posted by ブクログ

魂の星5つ

この世で1番好きなバンドがスピッツなんですけど、このバンドのどういう所に惹かれてたのか、加えて自分でも理解してなかったところまで掘ってくれていて、ますます曲が広がりを持って聴こえてくるようになりました。自分の好きな曲を分析してくれると、自分のいろんな思い出さえ磨かれてるように感じれて勝手に感動してしまいました。スピッツ が影響を受けた洋楽とか、音楽理論とか勉強してからもっかい読みたい。

Posted by ブクログ

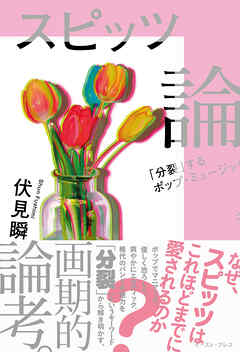

スピッツを「分裂」というキーワードから解きほぐした本。スピッツについて理論的な観点から見ることはなかなかないので、そういった意味でもすごく興味深かった。ある程度の音楽知識がないと難しいところがあるかもしれないが、その部分はすっ飛ばしても著者の言いたいことは十分に伝わるだろう。

“分裂”、“周縁”、”とげ“、”まる“。僕が、そして様々な人々がなぜ、これほどまでスピッツに魅力を感じるのか、少しわかったような気がする。

Posted by ブクログ

全体を読み終え、非常に興味深かった。ポップカルチャーを論じる書籍を初めて読んだこともあり、ややとっつき難く感じる部分や、気恥ずかしく感じる部分もあった(例えば個々の楽曲の歌詞について個別に論じていく箇所)が、特に唱歌や童謡との相似からスピッツの楽曲の特質を論じる第5章や、いわゆる「王道」の立場として見られていることを意識しつつ、それを拒み続けている(と思われる)スピッツの主体性を論じている第6章は、説得力がありつつ独創的な見解も含んでいるように感じられ、非常に面白く読めた(『遠吠えシャッフル』の「美しすぎるクニ」については、リリース当時、自分もよく同じようなことを考えていたなぁと共感した)。

音楽のような、感性に訴える割合が多いアートについて、文字を用いて分析を行うのはやや味気ない印象がある気もする。また、本書の前半部分については、スピッツというバンドの背景を提示するために、『旅の途中』からの引用や参照を多用しており、(その必要性は十分に読者として理解しつつ)どうしてもファンによる「二次文献」感が否めない。

ただし、それらを差し引いても、社会における事象としてあるバンドの内容を論じることはもちろん可能であるし、また、各章でのテーマを通して、一つのバンドでも複層的な魅力を内包していることを十分に示すことが出来ていると思う。

そして何より、自分(私)がなぜスピッツを好きなんだろうという、尽きない悩みを考えるための一つの解法を得た気がして、とてもありがたかった。

Posted by ブクログ

セックスや死についての不確かでまとまらない想いや、彼らのもつ「二律背反さ」の論考が印象的。

・弱々しい歌詞の曲ほど一人称が「俺」になる

・子供の純粋さと死の気配を併せ持つ草野の声

・幸せなことは過去形で歌う

・ポップなコード進行の曲で暴力的あるいは儚い歌詞

Posted by ブクログ

スピッツ愛にあふれた批評。「分裂」をキーワードにスピッツの作品を読み解く。

分裂とは、

陽/陰、希求/絶望、陶酔/虚無、非凡/平凡、現在/非現在…といったキーワードで表現される。

そんな分裂の強度が群を抜くというスピッツは公的(大量生産的)に広く好かれ、私的に強烈に愛される希有なアーティストだ。

描かれる「僕」は、君とも社会とも宇宙とも結べない存在(p38)。いまから思えば驚くほどに90年代的だ。おどろくほどに90年代的だ。どこにも行けない感じ。希望しつつ絶望する感じ。死の匂い。

<愛のことば>の分析にとても力が入っている。穏やかさと悲しさ、浮遊感と緊張感の同居、喪失と換気に引き裂かれた曲…。

スピッツの30年について

『日本というひき裂かれた国家の物語でもあり、マスメディアの時代に生きるコミュニケーション不全の人々の物語でもあり、生と死が溶け合うエロティシズムの探求の物語でもある』(p265)

という、このまとめは秀逸だ。

実に優れた音楽評論。

Posted by ブクログ

読売新聞の書評に興味を覚えて読んでみた本ですが、読み応えがあってよかったです。著者の伏見瞬さん、なかなかの分析力とそれをテキストにする筆力の持ち主。

スピッツ推しなファンなわけでもないので、知らない曲に関する論説はちょっと退屈してしまった部分もありますが、メジャーな曲をもとにしたスピッツに対する勝手な印象と、本書で論じられる内容はとても説得力がある、というか納得できるものであり、なるほどなあ~、という感じ。

初期のスピッツが(ネットがまだ普及していない)90年代の「コミュニケーション不全症候群」な時代に生まれた、という件がとても印象的。ネット社会な今、その空気はずっと続いている、というか深刻化しているよな、と。

あと、音楽理論サイト「SoundQuest」も初めて知りました。せっかくなので、コードの勉強でもしてみましょう。

特定のアーティストを論じた本は初めて読んだのですが、公式MVのいくつかを懐かしく観つつ、楽しく読むことができました。

Posted by ブクログ

今や国民的バンドと呼んで何も差し支えないであろうスピッツを「分裂」をキーワードに分析した一冊。歌詞の意味の考察に終始するのではなくコード進行はじめ音楽的な部分にもきちんと踏み込んでおり、また様々な洋邦アーティストを参照しているので非常に批評的かつ体系的。とにかく膨大な調査量と思考量に感服。メジャーな大衆音楽という認識で「今回も良い曲だなー」と長年カジュアルにスピッツに触れてきた身としてはこんなにも特異なバンドというのは目から鱗だった。

Posted by ブクログ

「分裂」をメインテーマに据えた、スピッツ論。

著者のスピッツへの強い想いが伝わってくるとともに、スピッツのファンとして多くの共感があった。特に、歌詞やメロディばかりに注目されがちなバンドではあるが、各メンバーのアレンジや演奏に着目した記述については、バンドの真の魅力に迫っていると思う。また、「分裂」や「周縁」といったキーワードや各章のテーマについても、丁寧にまとめられていたと思う。(ただし、社会性や同時代性に関する記述については、少し過剰に感じた。)

あらためて、スピッツは素晴らしいなぁ。

Posted by ブクログ

分裂を軸とし

複数の二項対立項で

スピッツが多面的に論じられる

スピッツ史での

アルバムや曲の

立ち位置が知れてよかった

文中の歌詞を歌い読み

分裂項と感想の

3位一体を感じた

新しいアルバムが待ち遠しい

Posted by ブクログ

「分裂」をテーマにスピッツを論じている。

歌詞やメロディーだけではなく、メンバーのバックグラウンドからもスピッツを読み解こうとしており、興味深かった。

だが、こじつけの多さが気になってしまった。

スピッツは「分裂」しているという結論ありきで突き進み、非論理的な帰結が散見された。

Posted by ブクログ

15

17

18

23

38

64 資本主義

67 東日本

70 サウンド

89 亀田誠治 椎名林檎

97

114 カーネルとシェル

123 mv

143

148 スキゾフレニック

156 中心でいたくない

158

162 わかりにくさ 中途半端

166 J pop

170 政治

182 まとめ

226 東日本以後