感情タグBEST3

Posted by ブクログ

学びが多い本だった。

見るとはどういうことなのか、物事を考えるということ、自分の感覚について。

アートとは、芸術とは。美術館とは。アートを鑑賞するということについて。

障害とは、健常とは、差別とは。

いろいろな問題提起があり、いろいろなことを考えられる本だった。

美術館に行くことは好きだが、いかに自分が考えず“感じ”だけに焦点を当てて芸術に触れていたのかがよく分かった。

それが間違っているという訳ではないが、アウトプットと同じように、言語化してそれをどう自分の中に落とし込めるのかというこど大切なのだと思う。

美術展覧会に行きたくて仕方なくなった。

また、全盲の美術鑑賞者白鳥さんが昔住んでいた場所が愛知県で、愛知県の美術館へ鑑賞へ行った話なども多々出ていた。

愛知県の美術館は私にとっても馴染みの強い場所であった為、白鳥さんがどんな様子でどんな景色でアートを見ていたのか、より具体的にイメージすることが出来た。

だけど、この本に出てくる行ったことのない美術館や知らないアート作品の紹介を見ること自体に、見えない白鳥さんと同じようにその作品を“見ている”エンパシーを感じられたのかもしれない。

ひとつの章の中で、ダム工事で犠牲になった朝鮮人労働者についてのアートが紹介されていて、全くそんな存在のことを考えてこなかったことに愕然とし冷静に考えたら想像つくことなのに自分の無知を恥じた。

著者も述べているが、中立だと誤魔化して終わることはもうできないのだ。知ってしまった責任があり、アートというものはそういうものを“知る”きっかけのひとつなのだろう。

Posted by ブクログ

盲目の美術鑑賞家、白鳥さんと著者が美術館を周りながら著者の感じたことが綴られていくエッセイ。

書かれている内容は(思想的に)簡単ではないものの文章はわかりやすく、白鳥さんをはじめとする登場人物とのやりとりもコミカルなため、興味深く読み進めることができた。

盲目者を伴う美術鑑賞は説明するサイドにとっても新たな視点を与えるもので解像度を上げるという話から始まり、時間や生死に対する哲学的考察、日本社会に根付く差別や優生思想、語られなかった者たちの物語まで、多様なトピックを白鳥さんとの美術鑑賞を通じて著者の視点で語られていく。

個人的には、白鳥さんやホシノさん、マイティといった楽しそうな人たちと美術館で交流する機会を持てるという経験そのものに価値があるのだろうな、と感じ、著者を羨ましくも思った。

今が一番大切、そしてその今を価値観の合う人と笑い合えたらそれで良い、そのように感じさせてくれる一冊だった。

Posted by ブクログ

目が見えないのに、どうやってアートを見るんだろう?という疑問から読み始めた本。

目が見えないときくと、私たちは不便だろうな、と思ってしまいがちですが、白鳥さんはずっと見えない状態しか知らないから、不便とはまったく感じない、とか、色をどう感じているか、など、

読み進めるたびに、今までとは違った価値観に出会わされ目が覚めるような思いでした。

そして、アートを見るのも、自分は理解することや正解を求めていたな、と気づかされ、もっと自由に楽しんでいいんだ、と思い、美術館に行きたくなりました。

Posted by ブクログ

アートを鑑賞するとき、正解を求めていた。間違った解釈をしたくないというプライドのようなものがあって、心から楽しめていなかったと思う。

この本を読んで、人それぞれにさまざまな感じ方があってもいいのだと、救われた感じがした。正解はなく、むしろその人が感じたことがその人にとっての正解なのだろうと思えた。意味を考えるというより、細部にまで目を向けてじっくりと向き合って、自分の感性で自分なりの解釈を楽しみたい。

アートだけでなく、物事の考え方にも通ずるものがあると思う。

Posted by ブクログ

ゆっくりじっくり、アートを見ながら、自分で素直に感じながら、色々考えながら、読んだ。

これは、本当に、本当に、読んでよかったー!!と思える一冊。

アートを一緒に見ることで、驚いたり、共感したり、気付けたり、そして、笑えたり。こんなに楽しく世界が広がるコトがあるんだーと思った。

あと、川内有緒さんの文章力も素晴らしかった!!読みやすくって、わかりやすくって、おもしろかった!!

Posted by ブクログ

個人的に星五以上。まず軽快な語り口で読みやすい。また個性的で面白い作品が多数出てきて、芸術に関心がなかった自分がもったいないと感じた。障害のある方の本音、人生とは何か、といった哲学的な要素もある。

Posted by ブクログ

白鳥さん達と一緒に美術鑑賞をしているようで楽しめた。

〜名言〜

障害ってさあ、社会の関わりの中で生まれるんだよね。本人にとっては障害があるかなんて関係ないんだよ。研究者や行政が『障害者』を作り上げるだけなんだよね。(P187)

みんなで見ていると、知らず知らずのうちに作品の核心に近いところにたどり着いちゃうの。(P157)

左側の世界に行こうとしたものの、結局はレールから抜けることを自ら選んだ。

Posted by ブクログ

全盲の白鳥さんと美術館をめぐるノンフィクション。

作者の川内さんの飾らない人柄と、白鳥さんの飄々としたキャラクターがいい味出している。

全盲の方の美術観賞ってどういうことだろう、って思ったけど、やっぱり美術は見るんだよね。本も読む。そうだよね。

いろんな人と、見えない人に説明していく中で本質に触れていく、みたいなの、目から鱗だった。本質に触れなくても、白鳥さんはそれを面白がってくれるし。

Posted by ブクログ

アートを見るって、こんなに自由でいいんだ!

早速、この気持ちを持ったまま美術館へ行きたい!

ワクワクが胸いっぱいに広がっている

白鳥建二さんは全盲。

年に何十回も美術館に通う。

「白鳥さんと作品を見るとほんとに楽しいよ!」

という友人の一言から、全盲の白鳥さんとアートを巡る日々が始まった。

単純に、どうやって鑑賞するのかな?

って疑問だった。

まず何人かと一緒に見る。

それぞれが声に出して、その作品を伝えていく。

例えば仏像を鑑賞する場面では、

「手にいろんなものを持ってます。おそうじグッズみたいな(笑)」

「食堂のおばちゃんみたい」

など実に自由。

見たこと感じたことを遠慮せず、どんどん口に出す。

白鳥さんはそれを聞いて、時々質問しながら楽しんでいる。

「わかること」ではなく「わからないこと」を楽しんでいると言う。

私も年に何度かは美術館を訪れるが、こんなに自由な気持ちで鑑賞していなかった。

「正解」を探そうとしていたのかも知れない。

次からは、自分の感じるまま自由に楽しみたいと思った。

そしてこの本では白鳥さんを通して、障害者に対しての偏見など、多くの事に気付かされる。

ーーーどうして自分たち盲人は「見えるひと」に近づくよう努力しないといけないんだ。

どうして「かわいそう」なんだ。ーーー

それにしても白鳥さん、人生を楽しんでいるなぁ。

楽しんでも楽しまなくても、同じように時間は流れる。

だったら色んな事をやってみるぞ!

Posted by ブクログ

目が見えない白鳥さんがどうやって絵を見るのか、とても興味があった。白鳥さんはアートを楽しんでいる。それより、私はアートを見に行っても、白鳥さんのように見ていなかった。美術館に行くのが楽しみになった。

Posted by ブクログ

自分が美術館にほとんど行ったことがないから楽しんで読めるか不安だったけど、会話形式な部分や話題に上がる絵が実際に載っていたりして読みやすく楽しかった。白鳥さんの生き様や有緒さん達との会話から当たり前とは何かを考えさせられた。

自分も白鳥さんのように「いま」を生きたいと思う。

この本を読んでより美術館に行ってみたくなったから、機会をつくって行ってみたい。

Posted by ブクログ

障害だけでなく、どんなことに関しても、どうしたら理解できるか?経験しないとわからない?とモヤモヤしてきたけど、わかるやろって考えているほうがそもそもおこがましいなと思えると、ちょっと楽になった。

同じ時代に生きてる、それをお互いに楽しめたらそれでいいんだな。

追記:

映画。みた。

感想は同じ。言葉ではわかっても、実際に理解するのは不可能だし、「理解してます」なんて、驕りでしかないも思った。一人の人として、生き方を尊重し合えれば、それで充分かも。

Posted by ブクログ

全盲の白鳥さんとのアート鑑賞。伝えるためにはいつも以上によく見て、解釈しなければならない。目の見える私は、言葉で説明している場面を読むと、作品そのものを、“正解”を早く見たいと思ってしまう。だけど、白鳥さんは「一直線に正解にたどり着いてしまってつまらない」と言う。分からなさを楽しむ白鳥さんと一緒に、分からなさから生まれる発見を楽しむ。そういう新しい鑑賞体験のおもしろさもさることながら、読み進めるほど白鳥さんという人に惹かれていく。全盲の白鳥さんから、人生を楽しもうとする一人の人としての白鳥さんに、興味が移っていく。

Posted by ブクログ

全盲の白鳥さんと美術館に行く…そう聞いて、白鳥さんへの説明を通して絵の奥深さに気づくということなのかなと思った。でも、そんなもんじゃなかった。自分の生き方や価値観、今まで当たり前と思っていたことが全く違っていることに気づいたり。

Posted by ブクログ

書庫らでん11月推薦図書

ふーっと肩の力が抜けた本。

「べき論」で考え込む自分自身に、「いやいや、今が幸せならそれでいいじゃないかあ」と声をかけてもらった感じ。

あとは行きたい美術館が増えた!幸せ!

Posted by ブクログ

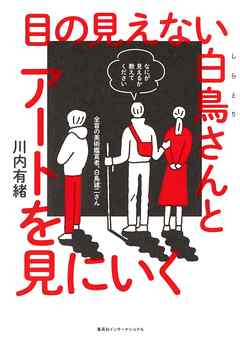

内容はズバリ「目の見えない白鳥さんとアートを見にいく」。

見えないのにアートをどう見るの?触るの?

そんなギモンがすぐ浮かんだ、この本。

アートの感じ方は自由で、固定概念を取っ払わされて、そして、とてもシンプルなこと……

読んで良かった!

『本屋大賞2022年ノンフィクション本 大賞』作品。

ーー

前に書いたとおり、全盲の白鳥さんがどうやって美術鑑賞をするのか?

ネタバレしてしまうと、同行者が作品を話して説明する。

ただ同行者は美術に詳しいわけではなく、見たまま思ったまんまを伝える、、が、他の人からすると違うように見えて…

その混沌を楽しむのだ。

↑表現力が足りないので補足すると…

たとえばピカソの作品を見たら、Aさんは泣いてるように見える、Bさんは怒ってる表情に見えた、Cさんは馬だと思った、Dさんは腕がねじ曲がってるのが気になる!……というように人により印象がちがう。

(※注意:本作のなかにはピカソは出てこない)

こうやって伝えようとすると、よく見ようとしたり一人では気がつかなかった新たな発見があったりする。

白鳥さんはこうやって周りの人があれやこれや言い合うのをライブのセッションのように楽しむ。

人々の言葉、熱、振動、空気、そういうのも含めて感じ楽しむのだ。

作品にはかんたんな解説も書かれているし、一部の作品の写真も載せてある。

しかし鑑賞中の人の発言は自由で、子どもみたい。観音様の手ですら「菜箸もってるー!」てな具合。

アートは見た人の感じたもの、自由であっていいんだと思える。

別のワクワクは、なにより白鳥さんメインに作者の川内有緒さんなど出てくる人が魅力的!!

好奇心旺盛で行動力もすごい!

そして「自由」だ。

感想にその人がどう思おうが自由だし、相手がどうだからこうすべき、みたいな概念がない。

見えない白鳥さんにも「夢をみるの?形はどうなってるの?」ということも真っ直ぐ聞く。

(これは白鳥さんご自身のポジティブな性格や、周りの方との信頼関係もあると思う。)

その人の「ありのまま」を受け入れる器がある人たちなのだ。

出てくる川内有緒さん、友人のマイティも海外でも仕事をしていた経験もあり視野がひろい。……のだが、会話はおしゃべり好きな女性たち、いつまで経っても喋ってそう!という感じだ。

※※注意:締めのネタバレします※※

そして、読んで良かったなーーと思わせる締め。

みんなが白鳥さんが大好きで、白鳥さんやほかの人たちと話すのが好きで楽しんでいる。

ただ、そこにいるひとたちと……いたいんですねーー。

以下、本文で印象に残った文。

ーー

祖母は、努力しないと普通に生活できないんだよってよく言ってたよね。だから子どものころは、じゃあ、見えるひとは努力しなくていいの? そうだったら、見える人ってズルすぎるって思った。

(中略)

盲学校でも“健常者”に近づくことはいいことだと教えられて。

かつて行政が積極的に障害を持つ人を「不幸」と決めつけてきたことや、人生につまずいてしまった人を「自己責任」で片付ける昨今の風潮、そしてなにかが「できる」と言う「能力」ばかりに人間の価値を置いてきたことが、いまさらながら様々な形のひずみを日本社会に噴出させている。

別に劇的に変わったわけではないけど、徐々に視野が広くなっていった。ああ、ひとはそれぞれ違いはあるんだけど、そのままでいいんだって。

ーー僕らはほかの誰にもなれないーー

(中略)

必死に誰かの立場になって想像したとしても、わたしたちはほかの誰かの人生や感覚まで体験することは決してできない。同時にわたしたちは、ほかのひとになる必要もなかった。苦しみも喜びもすべてはそのひと自身のものだ。

ーーだってさあ、過去の記憶って思い返すたびに上塗りされているわけだから、どんどん変わっていくわけじゃない? そういう意味では、自分の記憶だと思っているものは、常に新鮮な状態の「過去の記憶」じゃない?ーー

Posted by ブクログ

全盲の人と美術館に行って何ができるのか?自己満足ではないか?

最初はデバガメ的興味で読み始めました。

視覚障害の方と美術館に行くことによって、晴眼者の目の解像度が上がるという気づきは面白かったです。筆者たち(特にマイティ)の美術に対する肩肘張らない姿勢も好感が持てました。僕も一緒に美術館回ってアレコレわあわあ言い合いたいです。

最初の問いには白鳥さんの友人であり、視覚障害者と美術館に行く活動を始めた当事者の一人であるアーティストのホシノさんが回答してくれました。

ーー

絵を見る活動ね。やりやすいんですよ、確かに。でも絵を見る活動で絵を見ようとなんかしていないんですよ、俺も健二も。ただ、そこにいるひとたちと、、、いたいんですね。

ーー

後半は(視覚)障害者に関する考察にシフトしていきますが、ここでもホシノさんの言葉が圧巻だったので、そのまま貼っておきます。

ーーー

僕らはほかの誰にもなれない。それは心身を疲労してドアを閉じてしまう鬱状態のひとにも、 多動症のひとにもなれない。視覚障害者にもなれない、僕らはほかの誰にもなれない。ほかのひとの気持ちになんかなれないんですよ!なれないのに、なろうと思ってる気持ちの浅はかさだけがうすーく滑ってる、そういう社会なんですよ、いまの社会は。だから気持ち悪いの!だから、俺たちは、むしろ進んで、いい加減に、わあああって言いたいんですよ。この世界で、笑いたいんですよ。

ーーー

SDGsなどで何となくモヤっとしてた部分が腑に落ちました。

Posted by ブクログ

まず最新刊へコピペ)

【before】この本を読む前の私は、これらのことを知りませんでした。

【気づき】この本を読んで、これらについて気づきを得ました。

【TODO】今後、これらを実行していこうと思います。

Posted by ブクログ

作者の川内有緒さんに嫉妬してしまった。

いいなぁ。私も白鳥さんと一緒に美術鑑賞したい。

自分が見えているものを自分の言葉で伝えてそれを聞いてくれる人がいる。

そしてその事を楽しんでくれている。

こんなwin-winな楽しみ事ありますか?

多分川内さんも、そこに集まってくる知人友人も、世間の枠に収まりきらない人たち、ある意味生きずらさを抱えた人達なんだろうなと思えるけど、美術鑑賞の記録が進む中でひとつの答えにたどり着くのがとても心地よい。

そして羨ましい。

Posted by ブクログ

知り合いからお薦めしてもらった本。

私たちは見えていると思っていても多くのことを見えていない。そして、見えているものも自分の価値観や経験を通して見ているので、他の人と見えているものとは違う。

これは概念的には理解できても具現的には理解するのが難しい。それを成している本である。

そして自分の価値観から脱していろんな観点から見てより本質に近づくためには、他の人との対話が必要なのである。人の価値観ではこのように見える、ということを話し合うことで「答え」に近づくことができる。

1人で考えることも好きだけど、定期的にそれらについていろんな意見の人と話すことって大事だよねと思った。

美術館に人と行きたい。

Posted by ブクログ

絵を説明する事で深く見る/読み取る鑑賞方法に感して今興味があり、参考になりそうなので読んだ。

目の見えない白鳥さんとアートを見に行く という題名なので目の見えない白鳥さん、やアートが中心なのかと思っていたが、それと触れ合った時の著者の思考が主軸だった。話も面白いし、アートの鑑賞や関わり方の可能性とか面白いし、それぞれの作品の話も面白いんだけど、なんかその著者の私の頭の中の開示みたいなのがモヤモヤ、引っかかるところがある。

本当になんだろうと思っている。自分で体験してコラム書いてる人とかで時々私の中でこの引っかかりが起こる事があるんだけどなんだろうとずっと考えている。この本読んでる時も頭の片隅でずっとこのモヤモヤを突き止めたく思考していてしまった。自分中の隠された優生思想とかと向き合ったりしようとするんだけれども、なんか内省できる私、みたいな、模範的な印象受けるとこかな?いやでもみんな少なからず良い人でいたいと思ってると思うんだけど。。なんか自分が海外で国際的に働いていたとか、出てくる友達もみんな輝かしい、やりたいことを出来ている自己実現出来ている成功者なのに負け組の方だよね的な事を言っちゃえるとことかかな、あとなんか演技っぽいかんじ、自分は面白い事を知ったからみんなに知らせたら皆にとって良いはずだ!という傲慢さとか?結局白鳥さんとの関わりを道具のように使ってしまってるのでは?題名も引っかかる、ズレている気がする

Posted by ブクログ

絵を鑑賞する時、自分がいかにフワッとしか見ていなかったかということに気づく。目の見えない白鳥さんが絵をどのように「見て」いるのか。仏像1つにしても、1人だったら絶対に気づかないだろう発見の連続で、千手観音が食堂のおばちゃんとなり、しかもそれが核心をついていたことも興味深い。あぁ〜美術館に行きたい!

Posted by ブクログ

美術館という場所は、静かに鑑賞し、解説を読まないと作品を理解できない、私にとっては難しいと感じるところの一つである。

しかし、この本を読み終わった時、作品を観る人の数だけ正解があること、作品をもっと自由に鑑賞して良いことを新たに学んだ。

1人でゆっくり鑑賞するのも楽しいけど、誰かとあーでもないこーでもないと、話しながら鑑賞すると倍楽しいかもしれない。

Posted by ブクログ

美術展は一人行きたい。作品の背景は気にしない。何も考えず、自分が感じるとおり見たいだけ。ずっとそう思っていた。

でも誰かと一緒に美術館に行きたい。どんな風に見えているか、話しをしながら、鑑賞したいなと思った。

Posted by ブクログ

美術鑑賞というライフワークを通して、

モノの見方の偏見や凝り固まった価値観を解きほぐしてくれる1冊。

”人気を気にするだけの風潮”や”これを知っている人がイケている人で、これを知らない出来ない人はダサい”と言うレッテルを肩甲骨のごとく剥がしてくれる。

だから、読むことが気持ちがいい。

実際にこの本を手に取るような人は、自分も含めて差別に対しての憤りやリベラルに対する憧れを持っている人かと思われるけれど、そんな自分をして自身の無意識に根付く優生思想や鑑賞そのものをファッション的に取り扱ってしまうこと、あるいはそれらを表面的に扱う人や活動に対する嫌悪の有害性など、他にも沢山の自身の加害性についてをこの本は教えてくれた気がする。

今を生きる上で大切なことは、いかにもそれらしい理屈ではなくて、その理屈を実際の日常に当てはめた時に都度飲み込んで自分の中で改めて議論することだったり、理屈ではなくてその場の一人一人・ひとつひとつについて実際の体感や体験を通して誠実であろうとすることだと思った。

結局いい人であろう、魅力的な人になろうとするときに必要なのは、根本的には知識ではなく思いやりの心なんだと思った。

心が伴わないなら何をやっても意味がないのだと。

日常のすべての価値を忘れてしまったら、

この本がそのすべての価値を教えてくれる。

有名な作品は多くない、知らない作品ばかり。

でも、も、だからもなく、おもしろい。

自分のしたいを大切に。

Posted by ブクログ

P140くらいまで読んであとは流し読み。

伊藤亜紗さんの「目の見えない人は世界をどう見ているのか」を当書より先に読んでいたが、全盲の白鳥さんと美術鑑賞をする行為を、伊藤亜紗さんが論理的に分析しているのに対し当書は白鳥さんの性格や人との接し方などと合わせて情緒的に描いている。

構成は、白鳥さんと作品を見る→酒を飲みながら感想のループ。そこから障害とは、優生思想とは、幸せとは等の難しい話になっていく。

Posted by ブクログ

バスがやってくる。またバスがやってくる。

行き先がわかるバスもあれば、わからないバスもある。

毎日たくさんのバスが目の前を通り過ぎていくけど、乗りたいバスがわからない。

Posted by ブクログ

全盲の方の美術鑑賞が垣間見れ、誰でも何にでも興味を持てば何だって楽しくなるのかな、と勇気をもらいました。現代美術は私も好きです。もっと自由に楽しもうと思います。機会ぎあれば、白鳥さんのような形とも一緒に鑑賞したいと思いました。

夢の家も楽しく読ませてもらいました。行ってみたいけど、有緒さんたち同様、私も夢は見れなそうだな。普段からあまり夢の内容覚えてないから。