感情タグBEST3

Posted by ブクログ

江戸時代の石見銀山が舞台。代官の身辺を探るために江戸から遣わされた中間の金吾。銀山で命を削りながら働く堀子やその仲間達と酒を酌み交わし、代官の真の姿に触れ、気持ちが揺れる。生きること、真の政とは何か、大事なことを教えてもらった気がする。

Posted by ブクログ

金吾、与平太、岩田代官、藤田幸蔵元締手代、お春、魅力的な登場人物に、幾重の伏線から骨太で清廉な物語を過酷な石見銀山の地を舞台に描き、きっちり懲悪的な時代劇も見せてくれた秀逸な作品でした。

Posted by ブクログ

江戸時代、石見銀山の代官に赴任した岩田の身辺を探れと命じられた中間の金吾。銀山で働く危険性や人情を知り、成長してゆく。

激しく面白かった。登場人物がすごく多いので、最初混乱したがじきに慣れた。

銀山の経営とか、江戸幕府内の権力闘争や恋愛話などたっぷり詰め込まれており、コスパがいいと言えば良いだろうか。(本などのエンターテイメントにコスパを求めるのは変か)

Posted by ブクログ

石見の銀山に密命を帯びて赴任した金吾。密命自体、ほとんど関わりのない上役から、下っ端に突然降りてきたような不自然なもので、金吾は困惑しながら江戸から遠い石見での仕事を始める。

銀山を知らない金吾の目線で紡がれていく生活が、まるでそこにいるかのように感じられる。章ごとに一つの問題が解かれていき、大命題の石見大森代官の岩田を探るのは何故かという最終章にたどり着き、淡々と進む内容もむしろゆっくり楽しみながら読み進められた。輝山というタイトルに込められた思いと気絶(けだえ)で40前に亡くなってしまうのに銀鉱に潜り続ける石見の男衆の心持ちの描写が染みた。

Posted by ブクログ

流石だ❗️澤田文学、第1章から最後の第六章まで余韻を読み手に残し銀鉱山で働く鉱夫の堀子達の人情味あふれる物語は流石ですね、第六章では思わず涙が出てしまった!大切にしたい一冊だ。

Posted by ブクログ

しろがねの葉と同じ石見銀山の物語、と聞いて手に取りました。

銀山で暮らす人々が皆、本当にいきいきと描かれていて

素晴らしかったです。

堀子の男達は、その職業病ともいえる病気で皆長くは生きられない。自分の短命がわかっているからこそ

短い一生を、情熱を、命ある限り山へと注ぐ。

その一生を思うと切なくなりますが

物語は、気持ちのいい終わり方で良かったです。

Posted by ブクログ

『輝山』というタイトルの思いが込められた、

とても素晴らしく輝く物語でした。

江戸表から石見国大森代官所に赴いてきた金吾が、銀山の町で懸命に生きる人々と出会い、触れ合いながら魅せられていく様、またその銀山で暮らす人々のドラマ、そして時代劇特有の何か匂う役人たちのドラマ、全てが面白かった!

堀子頭である与平次の存在、そして彼の生様が、この作品のタイトルさながらに輝いている。

***ネタばれ***

短命とわかっていながらも、堀子という仕事に誇りを抱き、懸命に働き、周りの人々を思い、命が尽きる最後まで、町を、そこに暮らす人々を愛し、それによって自らの生を確め続けるという与平次の姿は、本当に輝いていて、お手本みたい。

とうとう気絶えにやられ痩せ衰えた与平次を、金吾が背負う場面は、込み上げるものがあり、目が潤んでくる。物語の最後、二人が出会った徳一の飯屋で、金吾が「なぁ、与平次。明日も店に来るんだろう」と与平次に語りかける金吾の言葉に、金吾の思いが伝わってきて、この場合も込み上げるものがありました。

Posted by ブクログ

巻頭の登場人物の説明はかなり詳細なんだけど、銀山特有の用語の説明もあるとよいなと思った。

人物説明の方は、少々親切過ぎて、実直とか、情が篤いとか、読者が読んで理解すればよいのでは。

Posted by ブクログ

江戸から派遣された金吾を主人公に、落盤・気絶(けだえ:鉱山のガスや油で罹患)などから命短いとされる銀山の「堀子」たちの人情話を展開しています。

金吾が勤める代官所や堀子たちの話が前半まで続きますが、この本の面白さは後半から。手に取ったら、最後まで読まれることをお薦めします。

巻末につけられた参考文献はそう多くないのですが、銀山の専門用語・事情をよく調べてあります。また、恐らくは史実に基づいたストーリーも含まれているのでしょう。当時の銀山を取り巻く環境もよく理解できました。

仲間を大切にする山師・堀子などを軸に、後半は大岡裁きを加えたような出来に仕上がっており、まさにいぶし銀のような1冊です。

Posted by ブクログ

4.5

舞台は江戸時代後期の石見銀山。

江戸表から石見国大森代官所へと派遣された中間(小者)・金吾は、実はここの代官・岩田鍬三郎を監視し、何らかの瑕疵を暴き報告する密命を帯びていた。

だが…

極めて過酷な労働条件下で働きながらも、素朴で明るい大森の人間達との交流を通して、岩田の何よりも民の安寧を第一に考える治政に魅せられて行く。

やがて・・・

◯与平次…藤蔵山の堀子頭。

豪快だが情に厚く仲間の信頼も篤い。 馴染みの飯屋で働くお春に一途な愛情を抱き続けている。

金吾が銀山に来て唯一の友

◯お春…飯屋で働く与平次の想い人。口さがない堀子達に淫売呼ばわりされるが、身持ちが堅く与平次の求愛にも全く靡かない。

実は…。

◯藤田幸蔵…代官所の元締手代。極めて怜悧な岩田の懐刀。 金吾に厳しい。

◯小出儀十郎…金吾に岩田の監視を命じ銀山に送り込んだ江戸の上司。

金吾からの意に沿わない報告に剛を煮やし、自ら無宿人の押送役として大森に乗り込み策謀を巡らせる。

Posted by ブクログ

2021年夏に直木賞を受賞した作家の歴史小説。江戸後期の石見銀山を舞台にいろいろな人の生きざま、人情を描く。

江戸から石見国大森銀山代官所の中間として派遣された金吾は元上役の小出から代官・岩田鍬三郎の身辺を探るという密命を受けていた。

彼は、代官所での勤めのかたわら、鉱山で働く男たちが集まる飯屋に通ううちその雰囲気に馴染んでいく。

そこには江戸とは違う濃密な人間関係があった。 劣悪な環境の坑内ゆえ「気絶(けだえ)」という病がつきもので、落盤や出水の危険とも絶えず隣り合わせの堀子たちは40歳まで生きられないと言われていた。しかし短命を覚悟でその日その日を精一杯働く彼らには彼ら独特の裸の連帯感があった。

物語には様々な人物が登場しそれぞれが異なる人情劇を演じる。

代官の岩田はとらえどころがないが実は有能な人物で陰で銀山の危機を救う。彼の下にいる元締手代の藤田は能吏で金吾には厳しいが情は篤い。堀子頭の与平次は皆に慕われ、金吾とも絆ができている。他にも世を憎み酒浸りの日々を送るが意外にまっとうな住職・叡応、母と妹を養うため、重労働に耐える少年・小六など印象的な行動を取る人物が出てくる。

疫病の流行、銀山坑内の湧水騒動や転落事故、無宿者の鉱山からの脱走など数々の波乱があり、最後に小出の企みと代官岩田の真相がわかる。起伏あり、謎ありと巧みなストーリーにも引き込まれる。

また、間歩、鏈、山師、堀子、吹屋、ユリ女などの用語や代官所の実態、山師による経営や支配構造など銀山特有の状況が的確に盛り込まれていたのもさすがだと思った。

Posted by ブクログ

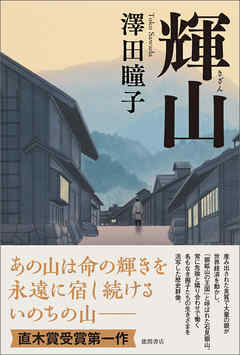

『星落ちて、なお』で直木賞を受賞した澤田さんの受賞後第一作。石見国大森銀山で中間として働く金吾をメインに、様々な切り口でそこに暮らす人々を活写する。金吾は代官・岩田を探る密命を帯びており、そこもまた読みどころの一つだ。

銀山の中で鉱石を掘り出す話かと思ったがそんな描写はまったくなく、それなのに当時の鉱山の様子が手に取るようにわかる。その筆力にうなり、全6章の構成も見事な、圧巻の作品だった。

Posted by ブクログ

石見銀山を舞台とした江戸時代の時代小説。

千早さん「しろがねの葉」読んだばかりなので、その後の石見銀山が見れてよかったです。

「しろがねの葉」のような骨太の歴史小説ではなく人情時代劇風なのも描かれた時代の違いという感じがあってよかったです。

ただ、著者の作品としては古代・中世の歴史小説の方が好きでした。

Posted by ブクログ

去り行く人を見送る事は、確かに辛い。だがその苦しみはいずれは自分もこの世を去る事実を忘れたがゆえの、不遜な苦しみなのだ。誰もが死の定めを逃れられぬ世であればこそ、残された者は限りある命を慈しまねばならぬ。そしてその輝きを目にすることで、此岸をさる者たちは自らの生の美しさをはっきりと悟り得る。

石見銀山でのお話。

Posted by ブクログ

石見銀山に江戸からやってきた金吾。代官・岩田鍬三郎の身辺調査を内密に探るために、派遣された金吾を待っていたのは、銀山で懸命に働く人々の出会い。

瞬間瞬間が危険と隣り合わせの採掘。いずれ病に犯され、早死にする未来が見えてきても、下を向かずに生きてゆく人々。

代官の岩田の粗探しをする金吾という謎解きな面もあるのですが、「輝山」で感じるのは、生命を燃やし尽くす強さと美しさ。そして、その美しさは怖さもあわせ持っている。

鉱山で死んだものは、人々の記憶がある限り山に眠り続け、その魂は輝き続ける。という表現をする物語終盤。

生命を燃やし尽くし吸い尽くされた、という印象の鉱山とは全く逆の表現で、そこに無理矢理に発している要素は何一つないのですが、その覚悟を抱くには、長い歴史を積み重ねてきたからだと思うと、戦慄。

一人個人の精神性で、その覚悟ができるのでなく、開山から多くの鉱山従事者の犠牲があってのことなんだろなぁ、と感じました。

なんというか、作者の意図したものではないと思うのですが、人間の精神の凄まじさを感じました。