感情タグBEST3

Posted by ブクログ

Audibleで聴了。ものすごく引き込まれたので、続編を文庫で買うことに。出来ればそちらもAudibleで聴きたかった。朗読の可能性も感じました。

Posted by ブクログ

hirukoの言葉の、1984感。

異国の目を通して感じる、わたしたちの文化。

ちょっとした表現の、ピリッとウィットのきいたかんじ。

人が語る人、の連なり。

言語がつくる、思考。

Posted by ブクログ

⚫︎受け取ったメッセージ

自分が言葉を話せることや、言葉自体を

改めて素敵だと感じられる一冊。

⚫︎あらすじ(本概要より転載)

「国」や「言語」の境界が危うくなった現代を照射する、新たな代表作!

留学中に故郷の島国が消滅してしまった女性Hirukoは、ヨーロッパ大陸で生き抜くため、独自の言語〈パンスカ〉をつくり出した。Hirukoはテレビ番組に出演したことがきっかけで、言語学を研究する青年クヌートと出会う。彼女はクヌートと共に、この世界のどこかにいるはずの、自分と同じ母語を話す者を捜す旅に出る――。

誰もが移民になりえる時代に、言語を手がかりに人と出会い、言葉のきらめきを発見していく彼女たちの越境譚。

「国はもういい。個人が大事。そこをいともたやすく、悲壮感など皆無のままに書かれたのがこの小説である」

――池澤夏樹氏(文庫解説より)

⚫︎感想

言語を扱った本が大好きなので、とても好きな本になった。多和田葉子さんの作品はこちらが初めてだったが、他の作品も必ず読みたいと思う。何語だろうが、言葉のもつ、それ自体の響きや美しさやいろんなものを体感できる。

日本が失われ、日本人であるHiruko が日本語を話す人間を探す旅。設定やHirukoの困難への対応や内省が素敵で、一気に引き込まれた。出会う人々もさまざまな特徴を持っていて興味深い。もう一度読みたい。

Posted by ブクログ

人生で読んだ本の中で1番良かったかもしれない。多言語話者の曖昧な感覚を、こんなに不思議に面白く、でも的確に表してくれた文章に初めて出会った。多和田葉子は天才だと思う。

Posted by ブクログ

本屋で帯を見て、留学中に母国が消滅!?自分で作った言語!?と突飛な設定が気になって手に取ったんだけど、とても面白かった!!!

ふわふわ浮遊しているんだけど、読み進めるうちに旅の道連れが増えて、離れて、最後にまた集まってとRPGのようなワクワク感もあり、心地良い所在無さだった。

日本生まれ日本育ちの日本人だから、生活していて言語や民族を意識することはあまりないけど、言語が自分のアイデンティティに与えている影響は大きいと思う。それは、それぞれの言語が持つ「音」が違うからというのが大きいのかも。

わたしも、あなたも、一つのボールの上に暮らしている地球人ということを忘れずにいたい。

「星に仄めかされて」が続編らしいので、読むのが楽しみ!

Posted by ブクログ

ドイツ在住の作家の描く(日本にとっては)ディストピア小説。代表作「献灯使」と違い、不思議とのんびり明るい。移動時間に少しずつaudibleで聴いて約3週間、約9時間でやっと終えた。矢野敦史さんの朗読で、女性語り部分は違和感あるが、途中女性に変化しつつある人も出てくるので、これはこれで良かったのかもしれない。

第一章はクヌートが語り手。デンマークのコペンハーゲン大学の言語学者。テレビで見て、自前の言語を作ったヒルコという女性と知り合う。忽ち彼女に魅了される。クヌートは彼女の「今や消滅した国の言語を話す人を訪ねる旅」に付き合うことにする。

第二章はヒルコが語り手。どうやら1人語りの時は人工語ではなくて日本語を使ってるよう。英語は話せるけど、話さない。移民状態の彼女は、英語話者は強制的に米国に送られると恐れている。日本から外国へ留学している時、人づてに「日本は消滅したらしい」と聞く。詳しくは誰も教えてくれない。何故か、最後まで分からなかった。

第三章は北ドイツ在住、学生のアカッシュが語り手。顔は明らかにインド人。女性化進行中。

第四章は北ドイツ、博物館学芸員のノラが語り手。ドイツ語、英語を話し、数日前にノルウェーに行ったきりの寿司職人「テンゾ」の自称恋人。一行は日本人らしき「典座(てんぞ)」を探しにオスローに行くと決める。

第五章はテンゾが語り手。実は彼はグリーンランドのエスキモー人、ナヌークだった。彼の半生が語られる。

物語はこの後、第十章まで続いて、フランス・アルルまで飛んで、スサノオという通り名の、福井で少年時代を過ごしたまごうことなき日本人も登場したりする。

みんな、名前を名乗った時点で、デンマーク人なのか、ドイツ人なのか、インド人なのか、エスキモーなのか、判明するところが面白い。それはそうだ。スサノオは明らかに日本人だ。ヒルコは学者らしい偏った知識を持っていて、テンゾと聞いて直ぐに禅宗の食事係を意味する「典座」を連想し、「彼は日本人よ」と推測を述べた。

デンマークって何処?複雑な島国。地図を見てやっと、ドイツにもノルウェーにも国境を接している、アイスランドは元植民地だったことを知った。さまざまな人種が国を跨いで移動して、さまざまな言語が飛び交い、そして少しずつわからないけど、少しずつ何故か理解が進んでゆく。AIが進んだいま、更に国を跨いで言語は、人類を繋げるツールになりつつあるのかもしれない。

スサノオの回想を介して、近未来の日本も少し分かる。

どうやら、少年のときでも、福井の海から魚はとれなくなっていて、故郷PRセンターでは、ロボットが釣りをしたり、網をかけたり、再稼働された原発の宣伝をしていたりしていたていた。文脈から推察するに、スサノオやヒルコが海外にいる時、かなり深刻な原発事故が起こり、日本は例外なく全員死んだ模様だ。

ドイツにはグリュック(幸福)という地名が多くあり、グリュックスタット(幸福の町)という処では、昔原発が出来そうになって反対運動で有名になったのだそうだ。以来、ドイツ人はグリュックと聞くと、原発を連想するのだそうだ。

そういう描写の暫くあとに「福井という言葉は、魚という幸福が井戸のように無限に出てくる地名だ」と説明がある。あゝ「原発銀座」と言われた「福井」も、本当に原発事故があった「福島」も、わたしたちも「福」と聞けば、原発事故を思い出しても、不思議はないのではないか、などと「小説に書いてない連想」をしてしまう(そう言えば、「福竜丸」という原爆に遭った漁船もあった)。

そういう「言葉遊び」がたくさんある。

序でに「小説に書いてない連想」ということで、連想すると、とうとう何故、どの様に「(日本らしき国が)消滅したのか」謎のままなのだけど、真面目に文章に即して考えると、ヒルコも、スサノオも、母国が消滅したらしい、ということは思っているけど、家族知人がどうなったのか?全く知らないし、ほんとはどうしてこうなったのか全く知らないのである。どうやら、その時外国にいたわずかな日本語を母国語とする人々が、世界に散らばっているだけの様だ。そんなことが「あり得るのか?」どんな深刻な原発事故でも、たくさんの移民が世界に散らばることぐらいはできるはずだし、地球に放射能汚染が広がって、外国人がこんなにのんびりしているはずがない。わたしは連想する。近未来だから、もしかしたら、事故が起きた時、チェルノブイリみたいに、「日本そのものをコンクリート詰めにした」のかもしれない。そうやって、海ごと放射能を地球の一箇所に閉じ込め、世界中の人々が、そのことを見ない様にしたのだ。だから、数十年後のヒルコ、スサノオが情報から遮断されていることも、クヌートたちが、一切「日本」という言葉自体を最後の最後まで口にしなかったのも理解できる。これは余談でした。

でも、言語が存在する限り、国は消滅しないと、わたしは思う。

Posted by ブクログ

復言語の世界はこんな感じになるのかなと思いながら読んだ。変化し続けるパンスカ語に惹かれたけれど、自分たちのことばも実はいる場所合う人とともに変化するものだと気づいた。

Posted by ブクログ

不思議な物語。言葉が、文字が、美しく詩的で、それを味わいながら読み進めるといつの間にか時間が経ってしまっている。この時間に揺蕩っていたいと思った。

ストーリーを追うことよりも、言葉や比喩を楽しむ著作。

4.5があればそうしたい。

Posted by ブクログ

言語がテーマということもあってか、巧みに直喩と隠喩が織り交ぜられた文章表現、読んでて唸らされる。

あまりオムニバスという感じでもないが、複数の視点からストーリーを追いかけることで徐々に謎が解き明かさていく感じが面白い。惹き込まれる。

日本を見る視点が独特で、日本と日本語、文化のことを改めて学び直したい気持ちになった。

Posted by ブクログ

未来の、日本列島がもはやなくなってしまい、そして国境が今よりも曖昧になった世界を舞台に、言語が持つ意味を問う作品。

北欧を舞台に、日本語を母語とする主人公Hirukoが移民にとって大変に便利な独自言語「パンスカ」を発明しそれを操りながら生きる。

その周りにドイツ語、スウェーデン語、英語を話す様々な国籍、さまざまなジェンダー、様々な人生を背景にした人たちがあつまり繰り広げられる群像劇。

母語がアイデンティティを形成するための唯一の言語なのかということや、言語と文化は切り離せないのだということなど、「言葉」にひたすらフォーカスが当てられていく。この手の考察が好きな人(私もそう)にはとても楽しめる作品。

残念なのは、人間関係の記述が若干とっちらかっているというか。こういう余計な恋心みたいなのはおじさん別にいらないなあとか、そういう部分はあったけど、それはもう好みかと。

主題はとても面白いです。

Posted by ブクログ

言語とはなにか。国とはなにか。

我々の存在以前に規定されているものではあるにも拘らず、そのしがらみは育ってきた土地を離れれば新たに更新・変容していかなくてはならないものと化す。非ネイティブはユートピア。これは多和田自身母語を離れた執筆活動に取り組むことがあるからこそ言える言葉なのかもしれない。

ローマ時代の遺跡が各登場人物の出会いの場であり、物語の始まりの場でもある。これは、インド・ヨーロッパ言語圏の印欧祖語からフランス語やドイツ語、英語が生まれていったことになぞらえているようにも思える。言語学を堪能し、咀嚼し、自らも言語実践を試みているからこそ執筆可能な作品だった。非常に面白い作品。

Posted by ブクログ

祖国が消滅し流浪の民となったHirukoが欧州で知り合った友人たちと日本語を話す人を探しながら、折々に言語を様々な角度から考察する物語。各章で七人の登場人物の出自や現在に至るまでの経緯が語られ、友を増やしながら旅が続く。 作者の言葉への頴敏な嗅覚を楽しみながらも、国家内で古来の独自言語を持つ少数民族にとって母国語とは、ネイティヴとは、更には国家とは何かという根源的な問題が提示され自ら考えることを余儀なくされる。「地球人なのだから、地上に違法滞在するということはありえない。」という言葉に、「外国人」への排他的差別や偏見「難民」の受容に消極的な国の、庶民には意味不明の「ダイバーシティ推進」の掛け声は虚しく響く。登場人物は、北欧3国の言葉を統一したパンスカ語を作成しているHiruko。彼女に興味を持ったデンマーク人のクヌート、クヌートに好意を寄せるインド人でトランスジェンダーのアカッシュ、日本人になりすますグリーンランド人のテンゾことナヌーク、ナヌークの彼女のノラ、そして失語症のSusanoo。テンゾに会う為にトリアーで開催予定のウマミ・フェスに出かけたHirukoはテンゾがオスロから戻らずフェスは中止に、クヌート、ノラと一緒にオスロに向かう。テンゾが日本人ではないことに気づいたHirukoは次にアルルに住むSusanooに会いに行く。

Posted by ブクログ

池澤夏樹とリベラルな味付け。

池澤夏樹の最近の小説『きみのためのバラ』やなんかも、まづ海外みたいなノリから始まる(案の上といふか、解説も池澤である)。冒頭の時点でヨーロッパばかり出てきて、通俗小説風。舞台はすこし未来。かんじきにナビがついてゐる(これがSFとして現実感があるかと問はれれば、微妙)。

語り(文体)は軽くて、すこし魅力的だ。

主人公は章ごとに変る群像劇。ただしこの登場人物たちがいちいちクセが強く思へる。

1章。移民をテーマにした卒論の、ひまなデンマークの学生「僕」(=クヌート)。寝っ転がりながら、ふとTVを見る。言語を新しくつくったHirukoといふ女性が出てゐて、なぜか惹かれて放送局に電話をかけてしまふ。そしてHirukoと会ひ、鮨がフィンランド料理かどうかとか、年金問題のために日本から脱出したムーミンとか、キザな会話がつづく。

リベラルの味がする。

いかにも導入らしい導入だが、フィクションくさい。いままで放送局に電話をかけたことのない男が、急に思ひ立って電話をかける。どうしてHirukoにそこまで惹かれたのか(=なにやら言語に性欲を感じてるらしい)。Hirukoとの初対面のやりとりも敬語ではなく、タメ口。絵空事を承知で読む娯楽小説みたい。

3章。主人公はインド系のアカッシュ。ここでもまづ日本の皮肉が語られる。アカッシュの生物的性別は男だが、ジェンダーは女。しかもベジタリアン。さらにクヌートに一目惚れして、Hirukoに嫉妬してゐる。

まあ、なんだか都合がよくて作為に満ちてゐる。

和尚やなんかの言葉に、クヌートとHiruko、アカッシュのあひだで方言論争・言語論争が始まるが、起源が日本か否か、正直わたしは感心がない。井上ひさしの『東京セブンローズ』みたいに、一歩誤れば、日本語ナショナリズムになりかねない。

言語はその国の文化背景を理解するうへで大事だが、あくまでグローバリズムにおいて言語は道具だ。多様性を認めつつ、グローバリズムを推進することなど、はたしてリベラルにとって可能なのか。

Posted by ブクログ

自分は今、日本という国に住み、日本語という言葉を話している。それは間違いなく自分の思考に影響を及ぼしているしアイデンティティと呼ばれるものになっている。

では、故郷が消滅したら、母国語が失われたら、人はどうなるのか? そんなことを考えた一冊でした。

小説の中の世界では、日本は理由は明示されないものの、何らかの理由で消滅しています。そして日本語を話す人がほとんどいなくなった世界で、Hirukoという女性がテレビに出演したことをきっかけに、言語学を研究するクヌートといっしょに自分と同じ母語を話す人を探すため、世界をめぐる旅に出ます。

Hirukoという女性は欧州の各国で生活していく中で、それぞれの言語が混ざり合った独自の言語〈パンスカ〉を創り出し、それで生活しているらしいですが、この設定が日本に生きている自分からすると絶対浮かばないし、すごいと思いました。

Hirukoはクヌートといっしょに旅に出ます。そこで様々な人と出会います。彼らはそれぞれにジェンダーや人種、民族、文化、人間関係など、アイデンティティに関しての疑問や葛藤を抱えています。

意外というか、面白いと思ったのが、彼らよりもHirukoの方がアイデンティティの問題に関して、強く、そして客観的に見れているということ。それは作中でも少し触れられているけど、自分で言語を作り、特定の言葉や国に執着しないからこその強さであり、一種の客観性なのかな、と思いました。

言葉や故郷というものは絶対的なもの、というイメージが自分の中にありました。しかし、この本を読んでいると、それは縛られるものでもなく、一つしかないものでもなく、生き方、考え方次第で広げていけるものなのかな、と思いました。

本編とは関係ないことだけど、HIrukoとクヌートが行く先々で出会った人が、彼らの旅に同行するのが、少年マンガやRPGゲームを連想させて、ちょっと面白かったりしました。

Posted by ブクログ

失われた母国の、同じ言語を話す人を探す旅。

「パンスカ」という独自の言語を作ったHirukoという人物から話が始まる。…独自の言語を作った、という内容に関心を持ち、本書を手に取った。

Hirukoが話すパンスカを、どういう言葉で表すのかな?と思ったら、なるほど、ほぼほぼ体言止めかー、と感心。日本に来たての海外の方がそんなふうな喋り方をするのと似ている。

正直、やや読みにくかったけど、旅の終わりがどうなるのか気にはなるので、続編はいつか読もうと思う。

Posted by ブクログ

正確に書くと星3.9。

最初から直接日本という言葉が出てくるわけじゃないので最初は戸惑ったが、SFのようでありながらどこか現実味があったり、読んでいると地球がすごく小さく感じられて、面白いなと思った。

本を読み慣れてない人からすると、読みにくいかもしれない。

Posted by ブクログ

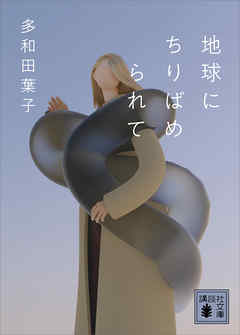

芥川賞作家、多和田葉子氏の小説。以前「犬婿入り」を読んだが、本書もなんとも不思議な世界観だった。

テーマは「言語」。いろいろなバックグラウンドの人たちがそれぞれの思惑や興味から知り合い、ある言語を話す人を探して一緒に旅をする。

主人公は二人いて、デンマーク人男性の言語学者とデンマークに住む日本人女性である。この日本人女性は北欧のどの国でも通じるオリジナルの言語を作り、それが言語学者の目に留まり、そこから話が展開する。本書の中では日本はすでに消滅した国で、舞台はデンマークとドイツである。グリーンランド出身のエスキモー青年や女装をしたインド人男性も出てきて、何が何だかわけがわからない状態になるが、それぞれが順番に視点となり、物語が進む。

読みやすいが、独特の世界に慣れるまでは「?」を頭に浮かべながら進めていく感じ。こういうのが好きな人にはハマるであろう小説。

Posted by ブクログ

初めてHirukoが話すのを聞いた時、それまでのっぺり使っていた母語が割れて、かけらが彼女の舌できらきら光っているのが見えた。Hirukoの話す言語はモネの描いた蓮だ。色が割れて飛び散って、きれいだけれど痛い。

パンスカならば、「なつかしい」と言う代わりに、「過ぎ去った時間は美味しいから、食べたい」という風に表現したかもしれない。そう言った方がずっとピンとくる。

多和田葉子さんの本にしては、相変わらず言葉や文化の奇妙さを浮き彫りにする不思議な話だけど、小説の方向性や人間関係にまとまりと終着点があって読みやすい。

母語も母国もないヒルコ。誰も存在を覚えていない太平洋の島から来たヒルコが「私の国では、そこでは、」と感傷に浸りすぎている気もするが、彼女の記憶の断片からのみ成り立つ失われた国(実際私達は良く知っている言葉なんだけど)の言葉を抽象的に客観的に聞くと、奇妙な感じがする。クヌートって、雪の練習生のクヌート?パンスカってそんなにうまく作れるものなんだろうか?

ヒルコの存在も言葉も、テンゾの境遇も当たり前のように受け止められるクヌート達の、若者の感性がみずみずしい。