アイルランド人の父と日本人の母を持つ「ぼく」が過ごす、英国・ブライトンでの中学校生活の最初の1年半を綴りながら、母である著者が英国だけでなく世界にはびこる社会問題を問う作品。

人種差別的な発言を繰り返す友人とどう付き合っていくのか。今にも擦り切れそうな制服を着ている友人にどうしたら傷つけずに中古の制服を渡せるのか。

様々な出来事や難題を素直に受け止め、悩みながらも自分なりに考えて行動していく姿に感嘆すると同時に自分だったらどうするだろうかと、とても考えさせられた。

多様性とは?共感力とは?アイデンティティとは?

扱っている内容は社会科の教科書のようだが、非常に読みやすく、内容がすっと頭に入ってくるのも本書のよいところ。

グローバルな世の中を生き抜く現代人はぜひ一度読んでみてほしい1冊。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

タイトルからハーフの子が偏見や差別を受けての悩みや心境を描かれているのかなと思い、手に取りました。

作品を読んでみて、日本の背景とは若干異なっていたとしても偏見や差別は根底にあり、決して他人事ではないなと考えさせられました。海外では人種や貧富などの差を言語として直接相手にぶつけているシーンが描かれていましたが、日本では態度とか表情で相手にぶつけてくる姿が描かれています。結構陰湿な感じを受けますが、実際に見かけそうな場面だと若干複雑な心境になりました。現実問題では多様性がー…と言っている割に差別しているのが見えてしまっているので、相手を理解する意識に乏しいのかな…と。

作中で特に心に刺さった箇所が、エンパシーとは何かと著者と息子さんが考える場面です。似ている言葉でシンパシーという言葉がありますが、それとの違いについても考えや作者や息子の経験を通して考えさせられる内容となっていました。シンパシーはかわいそうなだと思う感情や似たような境遇にある人や物事に理解を示す…と私は認識していますが、それだと自分と違う境遇にいる人を理解しているとは言い切れないと思い返しました。

著者の息子さんは違いに対してなぜそうなっているのか?どうしてなのか?と同情ではなく相手の立場について考えようとして日々の出来事と向き合っていました。この考え方は今の社会問題や相手の置かれている境遇を真に理解するためには必要な事ではないか?と向き合う姿勢から教えられたような感覚を抱きました。

日常で起こった事を書かれているノンフィクションであるため、文体はあまり深刻な印象を受けず読みやすいと思います。読んで満足できる作品でした。

Posted by ブクログ

最初の方はなんだか読み進めにくくて積読してたけどまた読み始めたらスイスイ読めて止まらなかった

旦那がこの子と同じイギリス育ちのイギリス×日本なので色々聞きながら読んでて楽しかった

Posted by ブクログ

人種も貧富の差もごちゃまぜの元底辺中学校に通い始めたぼく。人種差別丸出しの移民の子、アフリカからきたばかりの少女やジェンダーに悩むサッカー小僧……。まるで世界の縮図のようなこの学校では、いろいろあって当たり前、でも、みんなぼくの大切な友だちなんだ――。優等生のぼくとパンクな母ちゃんは、ともに考え、ともに悩み、毎日を乗り越えていく。最後はホロリと涙のこぼれる感動のリアルストーリー。

Posted by ブクログ

「期せずしてマジョリティー」

中年男性という時点で、日本において自分はマジョリティーに属している。多分。

そのおかげで受けずに済んでいる矛盾や葛藤はあるのだろうな。

著者のブレイディ氏は英国在住。イギリス人の配偶者と中学生の息子と暮らしている。イギリスにおいてはマーガレットサッチャーの政策により少数の金持ちと多数の貧乏人が存在する格差社会が加速し、社会の分断が進んでいるようだ。暮らしている人々の特性は多様だが、その一部をあげつらいレッテルを貼って異質な物として捉えている。(アジア系、移民、貧乏人など)

考えてみれば、人々の持つ特性は多様である。(イエローでホワイト、イングリッシュでブリティッシュでヨーロピアン、男性、女性、その中間)沢山の要素を持つ個人が集まって生きている。その背景を慮るのは面倒だが、そのおかげで「無知」を回避することができる。

世界基準に照らせば、日本における多様性はそれほど複雑ではないかもしれない。それでもこのままの状態が継続するとも思えず、行く先を示す物語として示唆に富んでいると自分は読んだ。多様性はなにも民族に限らず、性別、年齢、経済力などそれこそ多くの階層で成り立っている。抑圧され見えづらくなっているがそれは厳然と存在している。その多様性から目を背けず、真摯に向き合うことで「社会を見る筋力」みたいなものが培われていくのではないかと思った。

ブレイディ氏の社会に対するシャープなまなざしは多様な英国社会の中できっと鍛えられていたに違いない、そしてその「社会筋」は息子に引き継がれているようだ。そういう人々がいると考えると未来は決して暗くはないと思った。自分もしっかり考えないといかんなと思った。

Posted by ブクログ

作者の息子の日々を通して国や差別や貧困や個としての人を知っていく話だった。

子どもたちは色々考えてるし、とても大人だと思った。

多様性を体験している彼らは苦しんでもがいて必死に受け入れようとしている感じがした。

考えることは無駄なことじゃない、頭を動かさなくなるよりは遥かに良いことだ。

Posted by ブクログ

読み始め、気付いたらもう読み終わっていました。

普段の会話の中に散りばめられた多様性や政治的な要素、それらと向き合って成長していく親と子の物語を垣間見させていただいてる感覚で、とても興味深かったです。

今思い返すと、ハーフじゃなくて、ダブルじゃなくてハーウアンドアーフと呼ぶことや、性教育のエピソードがよく印象に残っています。

我に返りたい時にまた読み返したいと思います。

Posted by ブクログ

多様性、そしてエンパシーがテーマでもあり、それらを学び取りずんずんと成長していく息子さんを通したエッセイ。

英ブライトンに暮らす著者には、カトリックでイギリス人の父を持つ息子さんがいて、小学校では国内でもトップクラスのカトリック学校に通っていた。そしてその息子さんが中学校として選んだのが元底辺学校ともされる、地元の学校。

他人の靴を履いてみること、それをエンパシーと理解するだけではなく、現実にぶつかっていく、その行動力をとらえ、社会的背景知識と著者なりの解釈を加え、綴られている。

深刻な社会課題を、すばらしいリズム感とキャッチーな言語表現で伝えられる執筆能力。とても尊敬する。

そしてあらためて、子どもの成長から学ぶことは多いと感じ、自分も自分の中の多様性をさらに豊かにしていきたいと思った。

Posted by ブクログ

ちょっとクスッと笑えたり、深く考えさせられたり、とても感情があっちこっちに動いた。

日本でも「差別はいけないよ」「多様性を認めよう」という考え方は当たり前のようにあって、

私も理解していたつもりだったけど、実際に海外に住んでいる人が見ている景色は思っている以上にリアルで、

思っているのと体験することでは全然違うなと思った。

最初の方を読んでいるうちは、海外の人種差別的なものは思ってた以上にあるんだなと思って、読み進めていくうちに、著者の日本での体験でも差別的な経験をみて、

表面的には「少なくなってきているもの」でも、奥をのぞいてみるとすぐそばにあるという現実があり、

とても深く考えさせられた。

「カテゴリ」分けすることによって差別が生まれたり、仲間意識が生まれたりする。

それによって悲しむ人や涙を流す人がでてくるのであれば、

それならいっそのこと、カテゴリ分けせずに「人間」というものだけあって、ただただシンプルに「人間同士協力していこうよ」となればいいのに、、、と思ったりもした。

(そんな単純な話じゃないけど)

種類わけは時に便利で、役割分担ができていいんだけど、

それは、その種類分けの前に、前提に「みんな同じ人間なんだから助け合って行こうね」という気持ちがあってこそ、

平和に成り立つのかなと思った。

人が集まるとどうしても「種類分け」ができてしまって、

そこに「優劣」というジャッジまでついてくることがある。

本当に「人間」としての価値は優劣とかではなく、

存在そのものが素晴らしいのにな。

特に心に残った文章が二つある。

「僕は、人間は人をいじめるのが好きなんじゃないと思う。…罰するのが好きなんだ」

「表出する」ということと「存在する」ということはまた別ものなのだから。

別の角度からの学びもあった。

本文の中でも、著者と息子さんが色んなことについて話をしているけど、そんな関係性がまず素晴らしいなと思った。私も子供がいる身として、色んなことを、ジャッジのない価値観でニュートラルに会話をしていきたいなと思った。

本を読んでよかった。自分の知らない世界を体験することができた。そして、シンプルに「人間」を尊い存在として大切に、一人一人と向き合っていきたいなと思った。

今回の色々な問題ははっきりと白黒つけれるものではない。すぐに解決できるものでもない。

そもそも解決というような白黒はっきりさせるものではないのかもしれない。

色んな角度から、広い視野を持って、常に自分自身にも問い続けながら向き合っていきたいと思った。

Posted by ブクログ

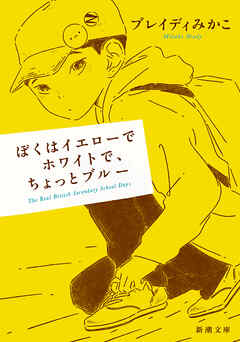

ブレイディみかこ(1965年~)氏は、福岡市生まれ、修猷館高校を卒業後、上京・渡英し、英国やアイルランドを転々とした後帰国。再び渡英して南部ブライトンに住み、ロンドンの日系企業に勤務後、英国で保育士の資格を取得し、保育士として働きつつ翻訳や著述を行う。『子どもたちの階級闘争』で新潮ドキュメント賞(2017年)、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』で本屋大賞ノンフィクション本大賞(2019年)他を受賞。

本作品は、初出は新潮社の月刊PR誌「波」への連載で、2019年に出版、2021年に文庫化された。

私はノンフィクションやエッセイが好みで、各種のノンフィクション賞やエッセイ賞を受賞した作品の多くを読んでいるものの、一方で天邪鬼的なところがあり、本作品については、ベストセラーになってしまったがために、これまで敬遠していたのだが、今般たまたま新古書店に並んでいるのを見て、入手した。

そして、読み終えた今、これまで手に取らなかった不覚を強く感じざるを得なかった。

私は、現在世界で起こっている問題の多くは、ウクライナやパレスチナでの戦争にしても、欧米に広がる自国第一主義のポピュリズム政治にしても、更には気候問題・環境問題・食糧問題ですらも、その元凶は、多様性を認めない風潮、エンパシーの欠如にあると考えている。そして、本書に描かれた、英国の地方都市の元公営住宅に住み、著者とアイルランド人の夫の間に生まれた息子が通う、公立の「元底辺中学校」の生活の中で起こる出来事は、ある意味、世界の縮図とも言えるものであり、かつ、息子は(母=著者と対話をしながら)それらの問題をひとつずつ乗り越え、成長していくのである。

尚、「多様性」については、息子から問われた著者が、次のように答えている。「多様性ってやつは物事をややこしくするし、喧嘩や衝突が絶えないし、そりゃないほうが楽よ」、「多様性は、うんざりするほど大変だし、めんどくさいけど、無知を減らすからいいことなんだと母ちゃんは思う」 また、「エンパシー」については、学校の試験の答案に息子が、「自分で誰かの靴を履いてみること」と書いている。

多様性・公平性を最大の価値観とする(と私は考えている)「リベラリズム」の限界が指摘されて久しい。その理由は、考え方のダブル・スタンダード性(同性婚は認めるが、一夫多妻制は認めない等)であったり、パイの成長の限界であったりするが、地球上に80億人が住んでいる今、不可避の前提は、複数の人間は多様でしかあり得ず、我々は、多様な人間と共存するしかないということだ。

また、本書が優れている点をもう一つ挙げると、著者の言葉と文章の力である。小学生でも面白く読み進めることができるし、著者のメッセージも十分に伝わるだろう。(近年の「新潮文庫の100冊」にも選ばれていることは好ましい)

解説で、ある書店員の方が、「ブレイディみかこという書き手とこの不幸な時代をともに生きるということは、とても幸福なことである。」と書いているのだが、至極同感である。

(2024年2月了)

Posted by ブクログ

貧困、教育、人種差別などに対して、一人の人間としての考えを持ち、行動しなければならないこと。

また、物事を多角的に視る点が求められる。地域、職場を始めとした生活圏内でも同様であると感じた1冊でした。深刻な問題を挙げているが、分かりやすく読みやすかったです。

本書の素晴らしさもさることながら、巻末に収録されているときわ書房志津ステーションビル店の日野剛広さんの解説もお勧めです。解説では当時中学2年生だった方が書かれた感想文の一部が紹介されています。その感想文には本書がどんな本で何を学べるのか明確に示されていて、差別や偏見が生まれる理由にも言及されていたので感心しました。日野さんの解説と感想文が収録されている文庫本を購入できてラッキーだったと思いました。

現代社会を正しく生きる道しるべ

ブレイディみかこさんと息子さん、御家族と取り巻く社会を綴ったエッセイですが、面白くて為になります。エンパシーを分かりやすく教えてくれる息子の成長とイギリスの教育、保育士の作者の考え。読みやすく、考えさせてくれる良い本でした。続編も楽しみです。

Posted by ブクログ

小学校まで治安がいい学校に通っていた息子が、元底辺中学校と言われている様々な人種が混在しており、人種差別も頻繁に起きる治安の悪い中学校に入学して、そこで起きる物語を描いた本。

差別について非常に考えさせられた本であった。日本でも表向きでは人種差別はなくなってきているが、それは表出していないだけで、個々の心の中では存在しており、解消されているとは言えない。私は、差別に対して何も触れないのが1番という考えであったが、「それは起きている問題に対して何も知らずに無意識に差別していることと同じである。」とこの本を通じて学んだ。

これからは、起きている物事に対して「私は関係ない」と蓋をするのではなく、知ろうとする、理解しようとする努力をしようと思う。

Posted by ブクログ

東洋人の女性・筆者(イエロー)と白人の男性(ホワイト)から生まれた英国在住の僕は少しブルー。

ノンフィクション本大賞ということもあり、エッセイに近いながらも小学生の僕を通してさまざまなカルチャーと価値観の違い、白黒じゃ語れないグレーな部分を考えることができて面白かった^^

無宗教で純日本人、日本在住だとこういう体験全然しないからなあ‥

EU離脱後〜とかPCとか難しい用語が飛び交う中でも筆者の語り口調がやさしいから読みやすい。子どもから大人まで読むべき本。

Posted by ブクログ

【2024年94冊目】

アイルランド人の父親に日本人の母親を持つ息子。イギリスで生活し、小学校はランキング1位のカトリック系の学校に通っていたが、中学校は一変し、俗に言う底辺校に通い始める。人種というアイデンティティや、文化に考え方の違いと向き合いながら息子と共に日々を送る。数珠玉のエッセイ。

日本という島国に住んでいると、人種差別ということには結構無頓着になるなぁというのを改めて思わされた一冊。タイトルは息子さんがノートに書いた走り書きから取ったようで、多感な時期だからこその感受性で生み出された素敵なタイトルであることにまずは嘆息しました。

そして、作者さんもその夫さんも、もちろん息子さんも、右にも左にも強い思想を持っているわけではなく、どこか中立な立場で考えを持っているのが垣間見えて、読んでいる側としても重く受け止めなくて良く、肩肘張らずに読めたのが良かったです。もちろん人種の問題は遥か昔から人類に付きまとう難題ではあるので、この日本という島国に住みながらも頭を悩ませるきっかけの一冊とも言えるのが良かった。頭が悪いので、こういう物語風にしてもらえるの、とても良い、するする入ってきましたし、話を追いかけながら思考を巡らせる余白もありました。

続編も読んでみようかな。

Posted by ブクログ

取り扱っている題材はお堅いはずなのに文章が面白くてどんどん読めてしまう。

子供の素朴な疑問とそれに対する子供なりの答えは大人も考えさせられるところがあるなと感心させられた。

どんな人でも読んで欲しいが、特に教育に携わる方に1度手に取って欲しいと感じた。

Posted by ブクログ

職場の先生におすすめされ読破。

小説かと思ったらノンフィクション。そして内容も濃密。このジャンル(とまとめられるものでもないかもしれないが)の本は初めて読んだ。

海外生活。多様性。人種差別。

どれも言葉を聞いたことはあるが、具体的なリアルは知らなかった。この本を読んで、新しい気づきと驚きと感動が多々あった。

印象的だったのが、息子が常に確固たる考えをもって行動する、あるいは行動を振り返る点。

誇張している部分もあるかもしれないが、「これは差別だ」「こうすると相手はこう思うだろう」と、彼なりの思考がよく分かり、本当に中学生か…?と何度も疑った。高尚すぎる。

でも黄色人種として生まれ、イギリスで生活してきたからこそ育まれてきた彼なりのアイデンティティ(言葉合ってるかな?)があるからこその言動なのだと感じた。

ちょうど今日受けた講義の中で「経験こそ宝」と言う言葉が出てきたが、まさにその通り。体験して学ぶことは、座学よりも圧倒的に多いし記憶に残る。

ブレイディみかこさんの本を今後も読む。

Posted by ブクログ

中学、高校の現代文のテーマになりそうなノンフィクション作品で、勉強になりました。

人種差別やレイシズムについて扱われ、多様性がテーマの一つなのですが、作者さんの息子さんが一人の人として、きちんとした意見を述べてることに、自分が中学生を侮っていることに気付かされました。

この本を読んですごいなと感じたことは作者さんがお子さんを子供扱いせず、一人の人間としてきちんと接していることでした。

だから、息子さんは、外見などで判断しない、上っ面でない多様性について考えられる子になるのかなと。

自分の父親は、悪い意味で子供を子供として扱う家庭でした。

そんな扱いは子供も気付きますし、そういう考え方って知らずのうちに移っちゃうんだろうなと。

なりたくない自分になりかけてるって気づかせてもらえたことに感謝します。

話のテーマとは異なりましたが、そんなことを思いました。

Posted by ブクログ

筆者とご子息を取り巻く環境を通じて社会問題を考えさせられるノンフィクション作品。

小説のようであり、実用書のようでもある。

読みやすく面白かった。

Posted by ブクログ

流行りものだけあって面白かった。

年齢関係なく万人にお勧めできる本だ。

個人的には“かあちゃん”の喋り方がたまに癪に触るけど、まぁロック感を出したかったんやろな。

Posted by ブクログ

とても読みやすくするすると読み進められたが、ふと気を抜いていると考えさせられるテーマに何度もぶつかる本だった。

彼のように柔軟でグリーンな心を持った人間になれたら素敵だなと思う。

『14.アイデンティティ熱のゆくえ』

人種差別は、差別された側の人間がその特定のグループへの帰属意識や仲間意識を強め、それが社会の分断に繋がるものだ、という主旨の一文を読み、はっとさせられた。私は今まで人種差別に対して漠然と「良くないこと」という意識しかなかったのだ。

いかに当事者意識がないのか、恥ずかしい気持ちになった。

その後のクリントンとトランプの例のように、良かれと思って特定のグループの人々を支援しようと表立って動くことも、もしかしたら人種差別と似たような作用を引き起こしてしまっている場合もあるのではないだろうか。

強い帰属意識や仲間意識は、時として攻撃的な一面を持つこともあるだろう。

綺麗事かもしれないが、怒りや憎しみから生まれた結束力は、私は悲しい。

Posted by ブクログ

ブレイディみかこさんと息子さんの関係が素晴らしいなと思いました。

ブレイディさんの息子に心を配りながらの発言と文章からも伝わってくる温かい眼差し。

息子さんが母親は自分の思いを受け止め、聞いてくれるという信頼感も伝わってきます。

そして、エンパシー。

「自分と違う理念や信念を持つ人や、別にかわいそうだとは思えない立場の人々が何を考えているのだろうと想像する力のことだ。」

小さい頃から学び、身につけたい力。

意識して育てていきたい力。

他の国の教育は、日本にいたら気づかない多くのことを気づかせてくれます。

Posted by ブクログ

人種差別や多様性などを考える機会になった

エンパシー:他人の立場に立ってみる 知ろう、理解しようと努力や行動する

無知なままだと偏見や差別が生まれる

Posted by ブクログ

息子を通してみる母親の目線でのイギリス社会の問題について、読みやすくぐんぐん読み進めることができました。

学生時代に短期留学していたブライトン。

私がホームステイした家は今思うと、それなりに豊かな家族だった。庭があり、ご飯がしっかり準備されていて。どの家もホームステイした家のようではなかったのだと、改めて知りました。

Posted by ブクログ

個人的には★3ですが、本を読み慣れない人とか読書感想文向けでは★5、合わせて★4です。

先ず文章が読みやすい。子供でもわかるような言葉しか使っていないし、英国での話なので聞きやれない英語表現が使われることはありますが、大抵解説が添えられています。

これだけ読みやすいにも拘わらず、教育を中心とした英国の実情や人種問題などがよく分かります。環境問題やLGBTなどへの取組みは日本より先に行っており、だから単純に日本よりいい方向に進んでいるという訳ではありませんが、考える材料にはなるかと思います。近年話題の多様性については、移民の多い英国の方が圧倒的に身近な問題であることを肌で感じることができます。

そして何よりこれらの問題と直面する、まだ中学生の息子さんと著者である母親との会話内容が、実話とは思えないほど深いものになっています。

個人的な評価を下げた理由は、それほどページ数は多くないのですが、少し飽きてしまいました。上記のようにテーマは壮大で母子の目線や考え方も並外れているのですが、あくまで1家庭、1方向からの視点です。色々な出来事や登場人物も出てくるのですが、良くも悪くも結局は人種問題などに行き着くため、途中から哲学書を読んでいる感じになり、その割には1方向視点なので飽きてしまったのかも知れません。

何より言いたいのは、友達になるなら息子さんですが、エンターテインメントとしては、出来のいい息子さんよりも、癖の強い同級生ダニエルやティム、ティムの兄、中国人の生徒会長などの方が100倍魅力的で、彼らを深堀したら物凄い傑作になるのにと思えてなりません。

Posted by ブクログ

確かに小中学生の長期休暇の課題図書にぴったり。

人種や貧富の差などについて、難しいことは書いていないので「知る・考えてみるきっかけ」として良い本だと思う。

Posted by ブクログ

アイルランド人の配偶者、アイルランドと日本人の間に生まれた息子とともに、イギリスで暮らす日本人女性が、その生活について綴ったエッセイ。タイトルは、その息子がノートに書いた落書きの文章だ。

地域でまちづくりについて考える時、さまざまな人が暮らしている社会で、一部の人だけが得をするのではなく、どうやったら「みんな」が住みやすく、支え合うことができるのか、と考えているが、階級や人種の違う人たちが集まっているイギリスの暮らしが垣間見え、いろいろな発見もあり、ヒントにもなる。

それにしても、本書の末尾に出てくる「グリーン」な活動、気候変動を防止するために学校をサボタージュして訴えたグレタ(本書内では名前は伏せられている)が、どんなふうにイギリスで受け止められていたのかや、子どもが学校を休んでデモに参加すると親に罰金がつく、だから、デモに参加できるのはレベルの高いカトリックの学校だけ、底辺校はデモに参加もできないのが現実、ということは衝撃だった(実際は、子どもが学校を勝手に休むと罰金、学期中の値段の安い時期にバカンスを狙うことを防止する、という制度だが)。

環境に良いことを主張するのだから、すべてが良いかと言うと、そうではないことはヨーロッパで絵画にトマトソースをぶちまけたりする活動家がいることからも承知はしていたが、そんなところにも格差があるのか、とは想像できていなかった。

それにしても、イギリスはアイデンティティも含め、社会的に人を育てることに長けている、と感じた。少なくとも、日本におけるものとはレベルが違う。

読んで良かった。

誰もが、誰とも似ていない一人であることを、あらためて考えてみたい、と思った。

Posted by ブクログ

海外の学校事情について知ることができてよかったです。日本とは教育の内容も環境もすごくちがうなと。

格差、ジェンダー、差別などなど常に問題をつきつけられて生活しているかのように感じられますが、本当のところはどうなのか。そういう部分だけを強調して書いているのか。ほかの親や子どもたちはどんなふうに感じて日々過ごしているのかが気になります。「中学校生活を書いたもの」ということだったのでエッセイかと思っていたら違う…?

Posted by ブクログ

日本にいるとわからない、

イギリスを知ることができて面白かった。

それにただ起こったことを綴るだけじゃなくて社会、政治に絡めている点はよい勉強となった。

Posted by ブクログ

難しいテーマだけど、エッセイなのでとても読みやすく、かつリアルだった。筆者とご子息の関係が親子の理想だと思う。

専門的な知識と高い志を持った保育士のいる保育園、少人数教育や部活動に力を入れ、落ちこぼれをなくそうと努める公立中学、大雪の日にホームレスの保護活動を始める地元住民。同性カップルやら、里親やら、家族のあり方もそれぞれで、子どもたちは幼いうちから、シティズンシップエデュケーションをとおし、多様な価値観が集まる社会にどう関わっていくか、上手くやっていくにはどうするかを学ぶ。これだけ読むと英国はなんて素晴らしい社会だろうと思う。

一方で、家出した子どもがドラッグの運び屋になったり、刃傷沙汰を起こすことが珍しくないという。街を歩けば黄色人種は差別的な暴言を吐かれ、ミドルクラスは労働者階級なんて見えていない社会でもある。

本書から英国の事情を垣間見ると、日本は単一民族ではないけど、同質性が高い社会だと思った。外国の方も増えたけど、依然日本で生まれ育ち、日本語を母語とする黄色人種がほとんどだし、在日韓国・朝鮮の方にしても、歴史的な軋轢はありながら、文化的な価値観・習慣の差は大きくないように思う。最近まで一億総中流といわれ、貧富の差すら、そこまで極端ではなかった。

だんだん変わっていって、貧富の差による階級の分断、異文化の流入や価値観の多様化が進むのかなぁと思うと少しこわい。日本人は理解し合うまで話し合ったり、「他人は他人、自分は自分」と割り切るのが苦手な気がする。ヨソモノは全て共同体を脅かす異端者だという意識がこびりついている気がする。

多様性のある社会、同質性の高い社会、どちらもいいところと困ったところがあるはずで、どちらがいい悪いではない。けれど、否応なしにグローバル化は進み、多様化とバックラッシュ、文化の包摂が起こるのだと思う。

そんな中、やっていけるか我が身が心配になった。外国人が多い職場にいたけど、オフィスでアロマを炊いたり、勤務時間中に誕生日会をしたり、ゴミを残置したり、椅子に靴で上がったり、合意形成の意識が違ったりで、日本人社員との軋轢は少なからずあった。これが社会全体で広く深く起こると思うと、コスモポリタンとしてうまくやっていけるか、違いを認め、楽しやるか自信はない。