感情タグBEST3

Posted by ブクログ

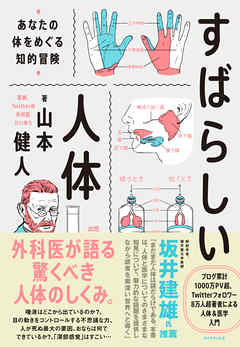

タイトルのとおり、人体の仕組みの凄さを感じることができる本。

・足とか手って、重い!

足は10Kg、手は5Kgほどもあるのに、普段重さを感じることなく動かしている。

・体温調性は35℃~39℃の範囲で微調整している。

気温の差は0℃~40℃と大きいのに、汗をかいたりブルブル震えたりして体温調節している。

・肛門って凄い。

寝ている時はグッと締めていてくれる。

気体と液体と固体を識別でき、個体は体内に残し、気体だけを排出することができる。

・呼吸も凄い。

普通は無意識だが死なない程度でコントロールもできる。

1分回に8回呼吸しようなどと思わなくてもいい。

その他、心臓の仕組みとか、免疫とか、人体はなんて素晴らしいのだろうという話題が満載。

「生きている」ということは一つの病気である。… 誰もがその病気によって死ぬ。

人が死ぬ最大の要因は「加齢」。

どんなに健康な人でも、歳をとれば必ず死ぬ。

病気と健康の境目はどこにあるか、この問いの答えは難しい。

病気とは、どういう状態のことをさすのか。

PCR検査で新型コロナウイルスの陽性反応が出たら「病気」か?

がん細胞が体のどこかに見つかったら「病気」か?

真に治療が必要かどうかは「放置した未来」を見ない限りわからない。

「病気か否か」は、ひとまずは医者が決めるということらしい。

Posted by ブクログ

面白かった。人体にまつわる不思議や病気を始めとする医学・医療の歴史などを短い言葉で紹介している。読みやすく、興味深かった。もっと学びたいと思えるようになる入門書であった。

Posted by ブクログ

私たちは自分自身の体のことを案外知らないし、健康の常識や医療がアップデートされていることに気が付いてない。運が良ければ(悪ければ?)知らないままこの世の生を終えることができるかもしれないけれど‥“人体”はまだまだわからないことが多いのね‥。驚いたり感心したりしながら、基礎的な医療知識を学び、必要ならば現代医療の恩恵を受けつつ健康に暮らしたい。

第1章人体はよくできている

第2章人はなぜ病気になるのか?

第3章大発見の医学史

第4章あなたの知らない健康の常識

第5章教養としての現代医療

Posted by ブクログ

身体のこと・医療のことについて、知ったかしていたことに気付けた。

今の生活や医療環境があるのは、長い歴史であらゆる人が奮闘して救おうとした結果である。

また、身体の構造がおおよそ全て説明できることなのに、自分の知識は全くと言っていいほど浅く、そして間違っていた。

歴史の大切さや、当たり前に疑問を持つことの大切さを学べたように思う。

驚きを知識にしていくためには、後書きにあるように、今の時点をゴールにするのではなく、浮かんでくる疑問に対する答えを探していくことが大切だと腑に落ちた。

Posted by ブクログ

人体や病気(発病・感染)の仕組みに関する素朴な疑問に始まり、医学の歴史や現代医療の技術の進歩など、人体と医療について網羅的に、しかも分かりやすく纏められていて、一般向けの入門書として最適。

医療技術や新薬の開発がめまぐるしく進展しているが、そこは一通り触れられているとして、特に印象に残ったのは、一般の人が抱く医療についてのイメージと、現場で実際に行われている医療処置の実態の間のギャップ。

例えば、血液に関しては

⚪︎医療現場では本人申告の「血液型データ」が必要なケースはまず無い。輸血が必要な場合でも、必ず患者本人の血液を用いた「クロスマッチ検査」を事前に行う。(輸血による血液型不適合を起こさない為)。

⚪︎同じく手術などで輸血が必要な場合でも、近親者等からの全量輸血を行うケースはまず無い。赤血球、血漿、血小板の各成分ごとに処理された血液製剤を使用する。(ウィルスや細菌による感染を防ぐ為)。

こうした「ギャップ」が理解できれば、献血がいかに重要かが本当の意味で分かってくる。

他にも

⚪︎最近は医療現場では少々の外傷では消毒薬を多用せず、生理食塩水で洗浄に留めておく。また傷口は乾かすのでは無く、逆に保湿成分(ワセリン)を用いて傷口を保護する。

思わず「へー」となるくだりなど、特に医療との連携が必要な介護現場の職員にも大いに勉強になる。

こまかな知識もそうだが、人体の仕組みや細菌、ウィルスの生態を理解する事で、医学的センスを身につける事ができる。なかなか難しいが、本書はそのガイドブックとして十分使えるし、より深く学びたいと思わせる啓蒙書としても、大いに楽しめながら読めました。

Posted by ブクログ

やっと読めた。

ずっと読みたいなーと思っていた本。

医療業界にいない(大昔は足突っ込んでたけど)のに、医療ネタが好きな自分にはたまらない本だった。

めちゃくちゃ面白い!

あっという間に読み終えた。

医学の歴史も面白かった。

自分が思っているよりも、医療の発展は、ごく最近なんだなー。と思う。

この本は、生物学を学び始めた人にもオススメかも。

本当に面白かった!

読んでいて、特に「おお!!」「言われてみれば!!!」と思ったこと。

・「降りてきたのは固体か液体か気体か」を瞬時に見分け、「気体のときのみ排出する」という高度な選別ができるからだ。(92頁)→たしかに!!!!言われてみれば高度!!!

・脚気は「脚気菌」による細菌感染症であるとする説にこだわった森林太郎 = 文筆家 森鴎外 か同一人物(134-135頁) →!!!まさか同一人物とは知らなかった!!!

・アニサキスは一週間ほど経つと自然に死滅する。から、腸アニサキス症の場合は、鎮痛薬などを使って症状を抑えつつ、自然に症状が治るのを待つ。(要約)(273-274頁) →考えただけでつらい。。。。

Posted by ブクログ

とても分かりやすかった。自分の知識が増えてきたことも少しあるかもしれないが、本の内容が素晴らしくどんどん読み進めてしまった。子供達にも伝えたい内容が多く、一家に一冊あっても良いと思った。

絵本「ちのはなし」に出てくることの詳細なことが書いてあり、ちょうど良かった。すばらしい医学の方も読んでみたい

Posted by ブクログ

基本的だけど興味があるところを極めて分かりやすく読んで飽きないように書いてある本でした。便の色の秘密、死亡の原因、「ビタミン」をはじめとした名称の由来、遺伝子(さらりと書いてありましたが、極めて分かり易い)、消毒液は傷の治りを悪くする、とか、傷は乾燥よりじゅくじゅくしてた方が治りが早い、とかこれまでの思い込みとは違う"常識"、等々。麻酔も3種類あるんですね。医学が進歩してきたのもついこの数100年で特に最近の話が多い。医学って凄い!

Posted by ブクログ

文章がとても読みやすいうえに、内容も勉強になりました。

体のしくみについてだけではなく、過去の偉人たちのエピソードがたくさん取り上げられていたのも良かった。

パルスオキシメータを開発したのが日本人だったというのも初めて知りました。

続編も出して欲しいです。

Posted by ブクログ

医学に関する様々な知識にふれた後に出会う「おわりに」と「読書案内」でハートを撃ち抜かれました。

学びに向かう気持ち、読めば読むほど読みたくなる気持ちにぴったりとした言葉が与えられた印象でした。

生物学にハマっていた高校生の頃に読んでいたら、医学への道に惹かれていたかもしれないと感じさせる、知的好奇心が刺激される本でした。

Posted by ブクログ

読みやすい筆致で、内容は人体をつま先から頭のてっぺんまで網羅されている一冊だと思います。

まさに筆者が考えていた通りの読後感だと思いました。

普段意識せずにできている事が、よくよく考えると現代の最新科学を用いても、人体以外では再現不可能な機能である事が書かれていたり。これまでの様々な医療従事者の苦難とそれによる現在の医療の進歩・恩恵も書かれていたり。ただ人体についての解説だけではなく、歴史・医療従事者の苦難なども絡めて書かれていて、体系的に理解しながら読み進められました。

Posted by ブクログ

心臓が動き、全身を血液がめぐる。食べたものが、体を動かすエネルギーに変わる。たった一つの受精卵が立派な体に成長する。親の特徴が子に遺伝する。人体は本当によくできていて、美しく、神秘的。これらの現象は化学反応の連鎖によるもの。よくできたしくみは、化学や物理の法則で説明できる。山本健人「すばらしい人体」、2021.8発行、376頁。5つの章立て:①人体はよくできている ②人はなぜ病気になるのか ③大発見の医学史 ④あなたの知らない健康の常識 ⑤教養としての現代医療。私にとっては、第1章が面白く有益でした。

Posted by ブクログ

非常に分かりやすくて興味深かった。特に今の医療ができるまでの歴史が印象的で、今は当たり前のことでも少し前までは当たり前じゃなかったんだと改めて気づいて驚く。麻酔がある時代で本当に良かった…。

今ある苦痛も未来ではなくなっているといいな。たとえば無痛分娩も、日本では遅れているけど各国では進んでいるし、当たり前になるのもすぐだろうな。

読みやすかったです

実は高校で生物を取らなかったので、あまりこういう方面はわかっていないのですが、文章が平易なので抵抗なく読み進めることができました。

いろいろな場面で聞きかじっていたことが、ああそういうことなんだ、と得心が行くと同時にまだまだ奥が深いんだろうなと感心することしきりです。

Posted by ブクログ

現役外科医が、人体の仕組みや医学を中心に、意外性のある話題について解説した本。眼の盲点のような実際に体験できる話や、血液型などの身近な話、ノーベル生理学・医学賞につながる医学発展の歴史の話など、興味のそそられるテーマが多く、読んでいて飽きなかった。参考文献が明示されている点や、読書案内を記している点も、学びのある本として仕上がっていて良い。

最後の読書案内の中で、「学びによって高まるのは、『知識の量』よりむしろ『知識がないことへの自覚』だと私は思う」と述べられているが、本書はまさにそれを実感する内容だった。自分が浅学であることを感じ、医学の世界の広さを知る良いきっかけとなった。

本書から学んだこと

- 動物には「前庭動眼反射」という機能が備わっている。耳の奥にある前庭や半規管が頭の動きを感知し、視線のブレを防ぐというものである。走ってたりしてもカメラと違って視界がブレないのはこのおかげである。

- WHOのロゴマークには「アスクレピオスの杖」が描かれている。アスクレピオスはギリシャ神話に登場する名医で、医学のルーツは古代ギリシャにある。「医学の父」と呼ばれるヒポクラテスもギリシャの生まれである。

- 自分の血液型を知っておく必要はない。輸血前には必ず血液検査で血液型を確認し、不適合輸血を防ぐためのクロスマッチ試験を行うからである。検査を行う余裕もない緊急の時は、O型の血液製剤を用いる。

Posted by ブクログ

身近にありながらも普段なかなか気づかない自分の体や医療について、語り掛けるように綴られています。

この本では人体の不思議を取り扱っていますが「人間の体は重いのに重さを感じないのはなぜか」「血液型のA型、B型は実際は何なのか」という点など、普通に生活していたらあまり着想を得られないところからの切り口となっている点が、この本を面白くたらしめている理由ではないかと思います。

他にも、人体のメカニズムや医学の歴史、実際の現場のトリビアまで、医療に関して幅広くトピックが集められており、飽きることなく楽しめます。

特に医学史を扱ったチャプターについては、普段見慣れているものが実はほんの100年の間に創り出されたものであるとか、医療分野における世紀の大発見はとかく認められにくいものであるとか、そういった先人の苦悩や業績があるおかげで今の医療が成り立っているのであると再認識しました。

また、同じ著者が書いた『すばらしい医学』も面白く、同様に知的好奇心を満たしてくれます。こちらもお勧めです。

Posted by ブクログ

普段何も考えずに動かしている体の動きはすべて理にかなっていて意味があって完璧に制御されているという体の神秘の数々を知り、引き込まれます。

「深部感覚」の素晴らしさや肛門の機能の驚くべき高さ!

人体ってすごい!医学っておもしろい!

え?私が気まぐれで適当なのはB型のせいにしていたんだけど!?

あれだけ全身麻酔から覚めなかったらという恐怖で何年も拒んだ手術、さっさとやればよかった!

イメージは一緒だったけど、お裁縫と手術の縫うのは全然違うとか、

手術着が青や緑色のわけとか、

挙げればキリがないほどの、えー!へぇ〜!そうだったの!?の連続で読むのをやめられないくらい面白かったです。

今では当たり前になっている治療や検査技術の発見や進歩のお話もとても興味深かったです。

彼らの発見や努力や苦労があったからこそ、今私たちは的確に診察し治療をしてもらえることに感謝。

これからももっともっと進歩して、いろんなことが楽になったり苦痛が減ったりするようになることも期待します。

「パルスオキシメーター」の生みの親、青柳さん素晴らしいな。

この本を読んで、自分の体を心から愛おしく思いました。

これからは大切に可愛がってあげよう。

Posted by ブクログ

人間の身体を体系的に学べる1冊。

各器官の働きや現代の医学、医学の歴史について幅広く取り上げており、全体像をざっくり理解できる医学の入り口的な本です。

身近も何も、もはや自分自体のことなのに、こんなにも何も知らないのか…!と驚くと同時に、人間の身体、なんてよくできているの…!と感嘆してしまいます。

特に空気と個体を選り分ける肛門や、床ずれができないための寝返りが自然にできてることには感心し「いつもありがとう…!」と自分を抱きしめたくなりました。

このような身体の働きを入り口に、免疫や医学史など難しいテーマに移っていく構成ですが、「人間の身体すごい!もっといろいろ知りたい!」という思考になっているので、意外とスラスラ読めます。

ニクイ構成です…!

ちょっと違う気もしますが、読んでいるとなぜか『生きてるだけで丸儲け』という言葉が浮かんできました。

医学に限らずですが、今現在の常識がひっくり返る可能性は大いにあるので情報はしばしばアップデートしないといけないんだな〜と痛感しました(切り傷のようなケガは乾かすのではなく、ジュクジュクした環境のほうが治りがいいとか…!)。

Posted by ブクログ

印象に残ったコラムをまとめると、

・心臓から5リットルの血液が1分間で身体を1周 する

・食べたらすぐうんこしたくなる胃結腸反射

・医療現場で活躍する医療器具、器械、

・過去の偉人らのエピソードが多数、

・気体と液体と個体を瞬時に判別する肛門、

・輸血の時の血液型検査の話、

・肘をぶつけるとしびれるのは薬指と小指だけ、

・血中酸素飽和度を測るパスルオキシメーターの発 明者が日本人でコロナ禍の時になくなった、

・腕が1本4キロ、脚が10キロでも重さを感じずに過ごせる、

などなど題名とおりすばらしい人体の仕組みを知的に冒険出来ました。

Posted by ブクログ

歴史の物語がまじりながら、人体、医学の知識を書かれた。難しそうな内容でも、わかりやすく解説してくれた。単なる1つ細胞から分裂してすばらしい人体になっている。人体は各機能バランスよく働いて生命を維持している。外部の脅威が侵入したり、生活習慣が悪かったり、そのバランスが崩れていく。人間は強そうで弱い、だから、今後も自分を大切にしていきたい。

Posted by ブクログ

ネットでの評判を見て読んでみました。

本の冒頭に記載されている「美しく精巧な人体の仕組み」とありますが、正にその一言に尽きます。

当たり前のように思っている人体の仕組み、病気や怪我をして健康のありがたみを知る、それを読書で知ることのできる一冊でした。

Posted by ブクログ

人間の身体って上手くできてるよな、という切り口での様々な話。自分の身体の事だけに興味がある内容だし、分かりやすくてどんどん読み進められる。

意識しなくても身体が勝手に動いてくれる。手ブレ補正なんてなくても目は対象を捉えてくれるし、明るさにも暗さにも順応する。歯の表面を溶かす「脱灰」に対し、唾液が再石灰化で修復してくれる。心臓は安静時に毎分約5リットルの血液を送り出す。便とオナラを出し分ける。性器は必要な時だけ必要なモードになる。

他にもアレルギーの話とかワクチン、輸血や体温、医療機器や癌の話など幅広い。勉強になる。病気や老化がなく、健康の心配をせずに生きられるのが一番だなと思うが、健気に無意識的調整をする身体に対して、やってはいけない事をしてしまう人間の意識の矛盾は不思議だ。食べ過ぎたり、飲み過ぎたり、夜中まで付き合い睡眠を削ったり。人体は素晴らしいが、案外、不合理さを求めて自ら衰えていくのが、人間の本能なのかも知れない。

Posted by ブクログ

タイトル通り人体ってすばらしいものだな。と思える内容だった。よく出来ている。

人体、病気、医療など一通りのことを知れる。

当たり前すぎて意識していなかったけど咀嚼してる時って舌を複雑に動かしてる。そんな当たり前すぎて意識していなかったことがいかにすごいか実感できる。

Posted by ブクログ

タイトルから「人体の構造がいかによくできているか」についてのうんちく本かと思いきや、病気、医学の歴史、健康知識、医療器具、医療技術など多岐にわたる内容が盛り込まれ医学への誘いを語る本だった。

著者は京大医学部卒の現役外科専門医だが、素人が興味を感じるような観点から書かれている。また、多数の項目で短く区切られ、イメージがわくような図解もあり、飽きることなく読める。80以上の文献を参考に情報の信頼性も担保されている。

遺伝子や免疫の仕組みなどミクロの世界に入っていくと、さすがに難しく感じる箇所もあったが、興味をそそられる話が多かった。その主なものを以下に列挙しておく。

・動物には、頭を揺らしても視野はぶれない「前庭動眼反射」という機能が備わっている。

・目と鼻は鼻涙管でつながり、涙が出る時は、それが鼻に流れこみ、鼻水のようになる。

・1984年、オーストラリアの医師マーシャルはピロリ菌が胃炎と関連することを証明するため、自らピロリ菌を飲み込んだ。

・大便の色が茶色いのは、胆汁に含まれるビリルビンの色が出ているため。胆管が詰まり、胆汁が十二指腸に流れなくなると、白っぽい便が出る。また、ビリルビンが肝臓に溜まるため黄疸を引き起こす。

・鈍的外傷では胃や腸など中が空洞になった管腔臓器より、肝臓、腎臓、膵臓などの中身が詰まった実質臓器のほうが損傷しやすい。膵臓が損傷して、膵液が体内に漏れると体が消化されることになり一大事となる。

・肛門は降りてくるものが固体か液体か気体かを瞬時に見分け、気体のみ排出するという高度な選別ができる。

・肝臓はグリコーゲン、各種たんぱく質などを生成、貯蔵する「化学工場」、「物流基地」である。また、消化器を流れる血液の流れ着き先となっているため、圧倒的にがんの遠隔転移が多い。

・免疫が「自己」を攻撃して起こる病気は「膠原病」と総称される。関節リウマチ、一型糖尿病、橋本病など。

・口腔洗浄液「リステリン」の名前の由来となっている英国の外科医リスターは1865年に初めて手術で消毒の概念を取り入れた。

・B型肝炎ウイルスとヒトパピローマウイルスは人にがんを引き起こすウイルスであり、そのワクチンはがんを予防できる。

・全身麻酔の三要素は「鎮静」「鎮痛」「無動(筋弛緩)」。「鎮静」は麻酔ガス吸入か静脈麻酔薬注射、「鎮痛」と「筋弛緩」は専用の注射薬で行う。

・手術の際、医師が青系統のものを着ることが多いのは、術中、血液を見ることが多く、その補色残像現象(赤の補色は緑や青)のため、白い色が視野の妨害になったり目の疲れを招くため。

Posted by ブクログ

数年前に気になっていた本をようやく読めた。

現在の医療はたくさんの誤った治療や研究者たちの試行錯誤のうえに作られていることを改めて感じた。

そして、今正しいと思われている説も20年後には全く違う説明がされているかもしれない、と少し怖いような、わくわくするような気持ちになった。

Posted by ブクログ

日本人外科医による解剖学、病理学、医学史、健康トリビア、医療器機についての解説

身近なのに知らなかった医学系の知識を大変わかり易く興味深く書かれている。

学びによって高まるのは、「知識の量」よりむしろ「知識のないことへの自覚」と書かれているだけあって、とても幅広く深い知識量で、それでいて端的に言語化してしまう技術が凄い。

読書案内で読みたい本がまたたくさん増えた!