感情タグBEST3

Posted by ブクログ

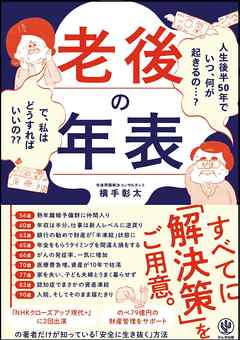

現在53才の私にとって、ちょうど良いタイミングの本。50才から始まって100才までの、それぞれの年令で起こるであろう事を年表にして、対策方法が書いてある。 起こるであろう事も、対策法もある程度、知識を、もっていたが、改めて年表で再確認できたのは良かった。人生100年時代がやって来て、私はまだ半分を少し過ぎた所。 残りの人生も充実出来るように頑張ろう!!と決意する事ができた一冊だった。

Posted by ブクログ

年金の受給はできるだけ先延ばしし,働き続ける方が収入面,健康面にもよい。長寿の秘訣は,やはり生活習慣。たくさんあるが,以下の2つが私の課題。野菜中心の食事,よく体を動かす。

Posted by ブクログ

「わざわざ文字数さいて触れることかなぁ?(文字数稼ぎかな?)」というくだりもちょいちょいありましたが、これからの心構えのひとつとして参考にはなりました。

Posted by ブクログ

いつの間にか歳を重ねて気づけば50歳も後半になっていました、この本の帯には老後の年表の主要な出来事が掲載されています。私の想定しているよりかなり長く生きる設定で書かれているようですが、老後問題についてアドバイスをされてきた方の書かれた本なので、参考にすべきと思いました。

この本に書かれていることを参考にして、両親・家族とどのように向き合うべきか真剣に考える時期が迫ってきているのだなと痛感しました。

以下は気になったポイントです。

・相続について、被相続人の遺言があれば、この遺言に記載された内容が文句なしで最優先されるが、遺言を書く人は全体の8%、書かれていない場合には、配偶者も子供も全員が相続人となり、遺産分割協議をすることになる(p33)

・30代の女性の7割は夫に対して不満を持っていて、不満を抱えたまま老後を迎える、50代になっても変わらず女性の7割が夫に不満が多い、離婚件数は2002年をピークに減少しているが、50代の離婚は増えている(p46)

・財産分与の対象にならないもの、1)婚姻以前に取得した財産、2)それぞれの家族・親族から贈与された(相続された)財産、3)ギャンブルなどのために個人的に作った借金、4)別居後に各々が取得した財産(p50)財産分与の対象となる資産の評価額は、購入価格ではなく売却価格である(p51)

・余暇が楽しめるのは、主である仕事の時間があるから、余暇しかなければ、それが主たる時間で、埋めるべき時間となってしまうので楽しめなくなる。定年後に始めるのではなく、今この瞬間から始めるべき(p62)

・鬱(うつ)病となる要因の一つに、セロトニンという神経伝達物質の減少がある、これは太陽を浴びながら散歩すれば分泌される。朝散歩こそ時間もお金もかけずどこでもできる行為である(p75)

・老後に必要な貯金の額=消費支出ー可処分所得=23.9947万円x20x12+211万円(65-84歳の医療費)+537万円(5年間自宅介護した場合)ー20.6678(家計収入)x20x12=1546万円である(p77)

・年金の受給開始時期のおすすめは、68歳からが良い。(p93) 60歳受給開始が受け取り総額が多いのは、75歳まで。85歳以上になると、70歳受給開始が総額が一番多くなる(p95)

・自己肯定感をわかりやすく気に喩えた表現、1)自己感情(自分には価値があると思える感覚):根、2)自己受容感(ありのままの自分を認める感覚):幹(最も大事)、3)自己効力感(自分にはできるんだと思える感覚):枝、4)自己信頼感(自分を信じられる感覚):葉、5)自己決定感(自分で決定できる感覚):花、6)自己有用感(自分は何かの役に立っているという感覚):実(p122)

・早朝散歩に加えて、食事を必要最低限にする意識として、プチ断食がお薦め、具体的には週に数回は16時間断食を行う。その間、ヨーグルト、素焼きナッツはOK、19時半に夜ご飯を食べて、21時に寝て、5時に起きる、朝は納豆ご飯かナッツ類にする(p137)

・後見人がついていれば、高齢者は判断能力がない、という証拠になる。後見人には取消権がある(p158)相続の解決策として、任意後見制度がある。これは自己判断能力がある段階で、自分自身で後見人を選ぶことができる制度、この制度の長所は、後見人を一番信頼できる家族に予約できる(p170)

・延命中止の効力を発揮する2つの対策として、1)尊厳死宣言公正証書、2)日本尊厳死協会による会員証(p179)

・具体的な解決策を発動させる前にすべきことは、自分自身の価値観を決める、価値観=人生の中で一番優先順位の高いこと、自分らしさを最も象徴すること、収入・家族・幸福度の3つの視点を持つことで価値観が見つかる(p186)

・幸福度を高めるための3つのホルモン、1)ストレスやイライラを解消する「セロトニン」これには心身の健康、2)不安や恐怖を和らげる「オキシトシン」には愛情、つながり、3)やる気・生きる活力を生み出す「ドーパミン」には、成功・達成が必要となる(p198)

2021年8月14日作成

Posted by ブクログ

先の見えない時代、老後と聞いて不安に感じる人も多いのではないか。老後の問題で大きなカギとなるのが、認知症とお金だ。日本の後期高齢者の3人に1人が要介護認定者。女性の場合、介護の原因として最も多いのが、認知症だ。また更年期を過ぎると、男女ともにホルモンが減少して、ストレス耐性が低下する。そのため、うつ病にも気をつけねばならない。お金に関しては、長年同じ企業に勤め、定年が近づくと役職定年を迎える。役職定年を迎えると仕事は変わらずとも、収入が減る。年金受給開始年齢が65歳となったいま、人生100年時代においては、あと30年以上生きることを想定しなければならない。人生を逆算して、いまを生きよう。