感情タグBEST3

Posted by ブクログ

【感想】

いきなりですが・・・

「プロフェッショナル」というワードそのものが本当にカッコ良くて、僕はそうなりたいな~と日々思っています。

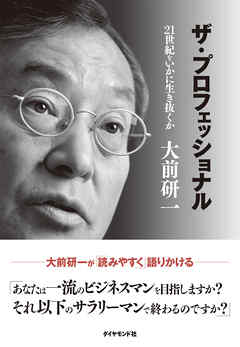

そんな中でタイトルそのままの本書を手に取ったわけですが、やはり大前研一、プロフェッショナルのハードルの高さをしかと見せつけられた感じがしました(笑)

佐藤優や池上彰、そして大前研一の本を読む度に、素養・能力の高さで圧倒されてしまい、「僕なんか、この人たちには遠く及ばない」という敗北感を突き付けられちゃいますよね・・・

(勿論、この方達の執筆された本は言わずもがな、とってもとっても面白いです!!)

「プロフェッショナル」と一括りに言っても色々あるのでしょうが、この本では4項目で定義化していました。

①例外なき顧客第一主義

②高い倫理観、厳格な規律

③顧客を理解する力(先見力・構想力・分析力・インテグレート力)

④高い専門知識、あくなき好奇心・向上心

うん、どれもこれもハードル高いな!!笑

と、そんな風に絶望しすぎて笑ってしまいますが、どれもビジネスパーソンとして決して疎かに出来ない項目ばかり。

今の自分とプロフェッショナルのギャップをしっかりと認識して、日々研鑽していかなくちゃいけませんね。

自分の将来や今後の人生において、仕事にどこまで比重を置くのかにもよりますが・・・・

やっぱり高収入を得たり、永くその仕事でメシを食うため、またそもそも仕事そのものを心から楽しむためには、「プロフェッショナルになる」という選択は避けて通れないでしょう。

(僕自身、本音を言えば、生涯楽をして大金を稼げれば1番嬉しいのですが、残念ながら世知辛いこの世の中ではそんな事は出来ない・・・・)

まずは現職において徹底的な専門能力を獲得し、ハイパフォーマー(&周りからの絶対的な信頼獲得)を目指して頑張ろうと思います!

【印象フレーズとアクションプランBEST3】

・プロフェッショナルの定義:「高い専門性を備えている」「自立&自律している」「ハイ・パフォーマーである」「顧客第一主義」

⇒今のところ、この項目のいずれも取得できていない・・・まずは現職の専門知識をマスターして、ハイパフォーマーを目指す!

・プロフェッショナルは感情をコントロールし、理性で行動する人です。

⇒感情のコントロールはMUST!!!!キレないこと!!!!

・一流の条件は「知的怠慢」を排し、「生涯学び続ける姿勢」を持っている事である。

⇒己の技量を一生かけて磨き続け、また知的好奇心やチャレンジ精神、そして新しい事への興味・挑戦を持ち続ける!

【内容まとめ】

0.真のプロフェッショナルの4要素

①例外なき顧客第一主義

②高い倫理観、厳格な規律

③顧客を理解する力(先見力・構想力・分析力・インテグレート力)

④高い専門知識、あくなき好奇心・向上心

プロフェッショナルは感情をコントロールし、理性で行動する人です。

専門性の高い知識とスキル、高い倫理観はもとより、例外なき顧客第一主義、あくなき好奇心と向上心、そして厳格な規律。

これらを漏れなく兼ね備えた人。

これは当たり前として、それプラス「潔白さ」と「顧客徹底主義」である事が求められる。

どんな仕事にも顧客、そして顧客の顧客がいることを肝に銘じて、そこへの献身を誓うべきなのです。

2.エンパワーメント(権限委譲)について。

権限委譲は確かに重要です。ですが、それをされるだけの覚悟を部下は持っているのか、今一度自問自答してみるべきです。

「失敗は成功の糧」とよく言いますが、顧客にすればたまったものではありません。

→新しい権限を武器に、顧客が抱えている問題を解決し、ユニークな価値を提供できるのか?

→そのために必要な能力やスキルを学習することに貪欲かどうか?

→誰かの力を借りなければならない場合、相手が誰であっても自分の意地やプライドを捨て去れるのかどうか?

→単なる自己満足ではなく、顧客のために使われているものなのか?

3.一流の条件は「生涯学び続ける姿勢」である。

「知的怠慢」を排す。

ビジネスプロフェッショナルは、己の技量を一生かけて磨き続ける覚悟ができている人、そしてそれを愉しめる人でしょう。

プロフェッショナル達の「定年後の人生」はきわめてエキサイティングで、のんびりしようにも世間が休ませてくれません。

知的好奇心は飽くことがなく、相変わらず勤勉であり、老体にムチを打って現場に赴き、わずかな報酬でも一生懸命働きます。

4.「Up or Out」:昇進・成長しない人間は去れ!

かなりの緊張感を生みますが、同時に死ぬほど勉強することにもなります。

ビジネスプロフェッショナルに、「妥協」の二文字は厳禁!!!!

5.プロフェッショナルを目指すには、様々な「重力」に抗わなければなりません。(=規律)

プロフェッショナルは感情をコントロールし、理性で行動する人間です。

専門性の高い知識とスキル、高い倫理観はもとより、例外なき顧客第一主義、あくなき好奇心と向上心、そして厳格な規律。

これらを漏れなく兼ね備えた人材を、私はプロフェッショナルと呼びたい。

→やはり自分が可愛い

→平均点そこそこで構わない

→辛いことや難しいことはやりたくない

→誰かに怒られたくない

→失敗したくない

→縛られたくない

これらに流される事なく、ぐっと押し殺す。

6.「先見力」+「構想力」+「実行力」

いまやグローバルエコノミーを牽引している力は目に見えない経済空間であり、好機を捉えるには見えないものを見る「先見力」が必要です。

ただし、気の緩みや判断ミスが致命傷になりかねないサバイバルゲームを制するには「先見力」だけでは不十分で、チャンスの匂いを嗅ぎ取るだけでなく、その可能性を最速かつ最善の方法で「具現化する」力、つまり「実行力」が求められます。

また、実行のためにも、成功へのロードマップを冷静に構想するという「構想力」は必須!

7.「ロジカルシンキング」と「ロジカルディスカッション」は必須条件

コミュニケーションの共通言語として必須!

いくら英語に堪能であろうと、いくら異なる文化を学ぼうと、ロジカルシンキングとロジカルディスカッションが確立されていなければ、議論する力を体得できません。

アマチュアは感情や経験で議論しますが、プロフェッショナルは少なくともロジックで議論するのです。

議論する力は、議論に必要な素養と見識を身につけ、適切な環境で能力を磨くことで後天的に習得可能な能力です。

環境を整えチャンス、そしてプレッシャーなしには、日本社会に百戦錬磨のビジネスマンは仕上がりません。

【引用】

ザ・プロフェッショナル

第1章 「プロフェッショナリズム」の定義

第2章 先見する力

第3章 構想する力

第4章 議論する力

第5章 矛盾に適応する力

・予言の自己実現

確たる証拠の必ずしもない予言が一つのきっかけとなって、新しい行動が呼び起こされ、ついにはその行動が当初の予言を現実のものにしてしまう。

「プロフェッショナル・クラス」と呼ぶべき、先天的に決められたのではなく後天的に実力で勝ち取った社会的階級が台頭して、今なおはびこっている旧世紀の不合理や非効率を排し、21世紀を切り開いていく人材が増えてほしい。

p4

・プロフェッショナルの定義

「高い専門性を備えている」

「自立&自律している」

「ハイ・パフォーマーである」

このあたりは当たり前であるが、何か足りない。。

そもそもプロフェッショナルの語源は「profess」で、これは「神に誓いを立てて、これを職とする」という意味の言葉。

プロフェッショナルの定義とは、「潔白さ」と「顧客主義」なのではないでしょうか?

p16

会社の倫理のみで行動することは、とてもプロフェッショナルと呼べないばかりか、これからの時代コンプライアンス違反に抵触する可能性すらある。

どんな仕事にも顧客、そして顧客の顧客がいることを肝に銘じて、そこへの献身を誓うべきなのです。

p19★

・エンパワーメントについて(部下編)

エンパワーメント(権限委譲)は確かに重要です。

ですが、それをされるだけの覚悟を部下は持っているのか、今一度自問自答してみるべきです。

「失敗は成功の糧」とよく言いますが、顧客にすればたまったものではありません。

新しい権限を武器に、顧客が抱えている問題を解決し、ユニークな価値を提供できるのか?

そのために必要な能力やスキルを学習することに貪欲かどうか?

誰かの力を借りなければならない場合、相手が誰であっても自分の意地やプライドを捨て去れるのかどうか?

単なる自己満足ではなく、顧客のために使われているものなのか?

p22

・エンパワーメントについて(上司編)

エンパワーメントとは、言うならば「部下への投資」です。リターンのみならず、リスクについても考えなくてはいけません。

その点、上司にも同じく覚悟が要求されます。

エンパワーメントした結果、トラブルが生じた際は、顧客に謝罪してミスを償うのは最低限のことであり当たり前である。

それよりもまずは

→部下の能力やスキルを見極め、

→その人の成長を考え、

→現在の能力とその権限に求められる能力水準のギャップを把握し、

→ギャップは自ら埋める覚悟を持った上で、

ふさわしい権限の範囲を決めること。

勿論、顧客に累が及ぶ事のないように。

p23★

・一流の条件は「学び続ける姿勢」である。

ビジネスプロフェッショナルは、己の技量を一生かけて磨き続ける覚悟ができている人、そしてそれを愉しめる人でしょう。

p27

ビジネスプロフェッショナルと評するに値する人たちに定年という概念はありません。

なぜなら、本人が好むと好まざるとにかかわらず、その人の力を借りたいと申し出てくる人や組織が後を立てないからです。

そうしたプロフェッショナル達の「定年後の人生」はきわめてエキサイティングで、のんびりしようにも世間が休ませてくれません。

またプロフェッショナリズムが体に染み付いている人たちですから、いい加減な仕事を嫌います。

知的好奇心は飽くことがなく、相変わらず勤勉であり、老体にムチを打って現場に赴き、わずかな報酬でも一生懸命働きます。

p29★

・「知的怠慢」を排す。

大抵の人が自分の限界を自分で決めてしまい、その殆どは「今までの経験と相談して判断すること」に満足し、留まっています。

知的好奇心が中途半端な人、すなわち「知的怠慢の人」は、ほぼ例外なく自己防衛的で変化に後ろ向きで、チャレンジ精神や新しい事への興味に乏しいものです。

たとえば、一流企業に入社・所属していることに満足している人。会社の評価=自分の評価だと錯覚しています。

こういう人たちは、会社の変換期に決まってボトルネックとなります。

p32

・規律や価値観がプロフェッショナルを育てる。

平均点のソリューションを提案して平気な顔をしている人間は、顧客から失望され、同僚からは軽蔑が容赦なく投げつけられる。

「up or out」

→昇進・成長しない人間は去れ!

かなりの緊張感を生みますが、同時に死ぬほど勉強することにもなります。

ビジネスプロフェッショナルに、「妥協」の二文字は厳禁!!!!

p40★★★

プロフェッショナルを目指すには、様々な「重力」に抗わなければなりません。(=規律)

→やはり自分が可愛い

→平均点そこそこで構わない

→辛いことや難しいことはやりたくない

→誰かに怒られたくない

→失敗したくない

→縛られたくない

これらに流される事なく、ぐっと押し殺す。

プロフェッショナルは感情をコントロールし、理性で行動する人間です。

専門性の高い知識とスキル、高い倫理観はもとより、例外なき顧客第一主義、あくなき好奇心と向上心、そして厳格な規律。

これらを漏れなく兼ね備えた人材を、私はプロフェッショナルと呼びたい。

p48

・私たちはいかなる戦略論でも対応できない「産業の突然死」と隣合わせにいる。

フィルム産業に未曾有の危機が押し寄せ、コダックや富士フイルムでさえも単なるリストラで追いつかないほどのデジタルネットワークの荒波に揉まれた。

p53

・「パーソン・スペシフィック(人材次第)」と「タイミング・スペシフィック(タイミング次第)」

成功者の辿った道を踏襲しようとしても無意味である。

なぜならその成功は、「パーソン・スペシフィック」かつ「タイミング・スペシフィック」だからです。

その時機に、その人物であったからこそ拓けた道である、勿論学ぶべきヒントはあれども、残念ながらその先に同じ成功はあり得ない。

p57★

タイミングを逃せば成功はありません。

経済環境の変化は20世紀のそれよりも何倍も早く、石橋を叩いて後手に回れば取り返しのつかない致命的な大損失となります。

これからの世界を動かすのは、個人同士の戦いです。

国や政府に頼るのではなく、優れた個人同士の戦いが全てを飲み込み、一瞬にして世界地図を塗り替えてしまうでしょう。

そんな「優れた個人」になるためには、誰の目にも見えないものを誰よりも先にかつ明確に認識する力と、ビジネスチャンスを見出した瞬間に最高の方法でそれをもぎ取る気概が必要なのです。

p63★★

・アンラーンの習慣

問題の答えを前例や既存の知識に求めすぎない事。未開のジャングルに関する知識など、誰も持っていないのだから。

これからのプロフェッショナルは、これまで以上に常識を疑い、既存の知識を捨てるあるいは塗り替える、つまり「アンラーン」する習慣を励行していくことが必要。

p73

・デビルズ アドボケート(悪魔の使途)

議論を避ける事、議論に不慣れである事は、世界を相手に戦うビジネス・プロフェッショナルにとって致命的なハンディキャップ。

言葉を尽くさずとも理解してもらえるという甘え、わかったフリを装う弱さ、厳しい意見には耳をふさぐ事なかれ主義、過ちを繰り返す愚。

議論に関してはユダヤ式の「デビルズ・アドボケート」を取り入れよう。

場の議論を深めるためにあえて盾を突き、議論の方向性や結論の大筋には賛同しながらも敢えて反論し、課題とその解決策を結ぶ道筋に矛盾や不整合が見落とされていないかを検証すること。

p90★★

・先見力だけでは成功しない。

いまやグローバルエコノミーを牽引している力は目に見えない経済空間であり、好機を捉えるには見えないものを見る「先見力」が必要です。

ただし、気の緩みや判断ミスが致命傷になりかねないサバイバルゲームを制するにはそれだけでは不十分で、チャンスの匂いを嗅ぎ取るだけでなく、その可能性を最速かつ最善の方法で「具現化する」力、つまり「実行力」が求められます。

実行のためにも、成功へのロードマップを冷静に構想するという「構想力」は必須!

p133

・リクルート

江副浩正「どうせ淘汰されるなら、リクルートの人間に淘汰してもらいたい」

あえてライバル事業を社内に興して、カニバリゼーションしながら脱皮し、それを進化の原動力とする。

常に最善かつ最高のアウトプットを生み出すために、必要であれば昨日までの仕事・目的・実績を全否定することを厭わない!

p152★

・「ロジカルシンキング」と「ロジカルディスカッション」は必須条件

コミュニケーションの共通言語として必須!

いくら英語に堪能であろうと、いくら異なる文化を学ぼうと、ロジカルシンキングとロジカルディスカッションが確立されていなければ、議論する力を体得できません。

アマチュアは感情や経験で議論しますが、プロフェッショナルは少なくともロジックで議論するのです。

p157

日本人の知力平均値は明らかに低いが、これは知識が欠けているからだけではない。

決定的な弱点は、「質問力と発言力」です。

自分の意見や主張を公の席で提示したり、他の人が発した意見を瞬時に理解したり、それについて議論を展開することが、日本人は非常に不得手です。

議論する力は、議論に必要な素養と見識を身につけ、適切な環境で能力を磨くことで後天的に習得可能な能力です。

環境を整えチャンス、そしてプレッシャーなしには、日本社会に百戦錬磨のビジネスマンは仕上がりません。

p187

・議論の基礎はアリストテレスの論理学

議論の真の起源はやはりギリシャ哲学にある。

論理学や哲学、弁証法の起源は議論の礎である。

帰納法

→多くの経験的事実から本質的な因果関係を推論し、一般的原理としての結論を導き出す。

演繹法

「A=B、B=C、ゆえにA=Cである」という三段論法で展開し、帰納法で確立された一般原理から新たな命題を導き出す。

p194

・ビジネスに唯一最善解はない。

どんなに難しい問題でも、解に達する道は必ず存在します。ただし、それは1つとは限りません。

複数の解を組み合わせてベストを判断する事が重要です。

仮説検証を繰り返すのは唯一最善解を求めるためではなく、どこに焦点を当てれば問題解決できるかを見極めるためである。

ところが仮説が立証されるとそれだけが解であると決めつけてしまいがちで、他のより重要な問題を見落としかねません。

p240★★

・真のプロフェッショナルの4要素

1.例外なき顧客第一主義

2.高い倫理観、厳格な規律

3.顧客を理解する力(先見力・構想力・分析力・インテグレート力)

4.高い専門知識、あくなき好奇心・向上心

プロフェッショナルは感情をコントロールし、理性で行動する人です。

専門性の高い知識とスキル、高い倫理観はもとより、例外なき顧客第一主義、あくなき好奇心と向上心、そして厳格な規律。

これらを漏れなく兼ね備えた人。

Posted by ブクログ

2005年に発売されたとき、またこの本のもととなったDHBRの記事も当時読みましたが、今回ゆえあって再読。

この本は最近の大前さんの著書の中でも別格ですね。『企業参謀』の初版が1975年ですから、それから30年。『企業参謀』によって日本で「経営戦略」というもの自体を、各種の思考フレームと共に紹介・導入した本人が、21世紀においてはそのようなフレームワークやロジカルシンキングといった「定石」だけではだめだ、と自ら発展的に破壊した本と言ってよいでしょう。

その本の章だてが、これからの時代に必要なのは「プロフェッショナル」9だと、「プロフェッショナリズム」の定義に始まり、続いて、21世紀において必要な力として

・先見する力

・構想する力

・議論する力

・矛盾に適応する力

を挙げ、それぞれに1章を費やしているのが興味深い。ロジカルシンキングの「先」に必要な力を日本におけるロジカルシンキング提唱の元祖が解説されている訳ですから次元が高くない訳がなく、二度目の通読といえ、再び新鮮に読んでしまいました。それだけ「そのとき頭では理解したつもりでも実践出来ていない」ということですネ…

Posted by ブクログ

大前塾テキストのうちの一冊。もうその通りですねと思いながら読んでしまっているのは思い当たる節が多過ぎるところもあるけど、毎週の話を聞いてるところもあるからか。他の先生の話も聞いて考えないと洗脳されそう笑

Posted by ブクログ

<プロフェッショナルの定義>

・「ヒポクラスの誓詞」の九か条 の医を「仕事」患者を「顧客」に置き換えて読む。

・1990年、ボーダレスワールド上梓前に寄稿したHBRの当時の編集長セオドア・レビット教授の言葉「企業は商品やサービスを通じて、あなたを100パーセント満足させますという『誓約』を販売しており、顧客はこの誓約を購入している」と喝破しています。

・会社の論理で行動することは、とてもプロフェッショナルと呼べないばかりか、これからの時代、ヤバいのです。そのためにも、どんな仕事にも顧客がいることを肝に銘じて、そこへの献身を誓うべきなのです。

<先見する力>

・真に有効なソリューションは、ジャングルの中で、個々のビジネス・プロフェッショナルが各自で見出すほかありません。それには、だれの目にも見えないものを誰よりも先に明確に認識する力と、ビジネスチャンスを見出した瞬間に最高の方法でそれをもぎ取る気概が必要なのです。

・一夜にして成功モデルが覆り、どこからともなくライバルが出現する時代にあって、すべての課題について用意周到な考察と論理的な分析を施すことは不可能です。だからこそ、新たな出来事を目の前にした時、自分の直感だけが頼りとなるのです。

<構成する力>

・(イリジウムについて、通話品質、高料金など)こうした質的な欠点や欠陥もさることながら、最大の痛手となったのは、計画からサービス開始までのわずか数年の間に、セルラー方式の携帯電話が飛躍的な進化と発展を遂げたことです。技術革新のスピードとユーザーのニーズの所在を冷静に見極め、これを事業に反映できなかったためにイリジウムが先見したはずの市場はライバルたちにさらわれてしまいました。成長市場を制するどころか、その入り口で致命傷を負ったのです。

・現在進行形の事業・変化には、必ず何らかの力が働いてます。これをまっキンゼーではFAW(forces at work:作用する力)と呼びますが、まさにこの激流のなかの本当に重要な力が何かを見抜いて、それを外挿し事業の構想を練るという作業が、いま最も価値の高いものであると考えられています。たくさんのシナリオをつくってはいけません。たくさんのシナリオのから成功への必要十分条件をみたしているものを一つ選択肢、タイミングよく実行することが必要なのです。

・まず、自分が目指す事業の核となるものを狭く定義し、追随を許さぬ深さを追求することが重要です。これをとことん考え、日本の家庭におけるピアノの普及を世界一にしたのが、ヤマハの中興の祖l、川上源一氏です。

「ピアノを買ってください」という代わりに、「音楽を教えましょう」というわけです。これぞマーケティングの真髄というシステムを、貧しい時代の日本で築き上げたのです。

規模の経済があるように、「深度の経済」というものもあります。特にサイバー経済においては、「狭く、深く、かつ速やかに」が成功の必要条件となるのですが、これを徹底的にできる人は稀です。新大陸には手つかずの土地が果てしなく広がっているせいか、ちょっと成功するとどこまでも行けそうな気になってしまいます。楽天は他人に市場を提供する事ではなく、自前の証券や旅行会社を押しつけたくなります。また、マルチプルを利用して野球チームを経営したくなります。

<議論する力>

・discuss は否定を意味するdisと、恨むという意味のcuss が合体した言葉です。要するに反対したり反論したりしても「恨みっこなし」というのがディスカッションの本来の意味。

・debate は deが下、batは打つという意味なので、。原意は「打ち倒す」です。議論する力は相手を言い負かすためでも、言いくるめるためのものでもありません。事実欧米社会では、ディスカッションもディベートも真実を追求する手段として広く浸透しています。

・疑わない

・検証するという行動様式が身についていない

・途中で修正するということを潔しとしない

・関係者間の調整を嫌う

・予定調和を優先する

これらの根底に共通しているのは、議論する力が組織にも個人にも欠けているということです。仮説を議論しなければ、その仮説は検証されることも、修正されることもなく、時間の経過にしたがって、知らず知らずのうちに目標や結論に姿を変えてしまいます。・

・議論に挑む際、自分の考えを隠したり、歪曲して伝えたりすることはかえってマイナスです。相手がだれであろうとひるんではなりません。聞くべきことを聞かずに、目的を果たすことはできません。しかし、同じ事でも聞き方によって、相手の性格、心情などを考慮して、「進入角度」や「直接・間接」など質問に「性格」を与えることができるのです。その際、目的をそのまま質問に変えてはなりません。質問は、導き出したい結果を念頭におき、結果が出てくるような入り口を見つけることが肝心です。

・人々の意見が見事に一致する時こそ、「現代のソフィスト」に毒されている可能性が高いからです。学術的権威、有名な経営者、社内のオーソリティなど、「何々氏がいうには」といった枕詞がついた意見には、たいてい何らかのバイアスが潜んでいます。これを鵜呑みにしてしまうと、自分の頭で考えず、議論する力は育ちません。

・世阿弥が遺した「守・破・離」しゅ、は、り、の知のプロセスからも多くを学ぶことができます。これは、まず攻めの矢から自らを「守」り、次に相手の論理が手薄なところを「破」って、矢の向かうべき方向の誤りを指摘し、共に当初の議論から「離」れて最善の着地点へと移行する、というものです。かつてのジャパン・バッシングのように、議論のスタートラインから猛然と攻め込まれた場合、まずは断固として相手の主張を退けることが肝要です。ここで少しでも相手の言い分を認めると、相手に追攻のきっかけを与えてしまい、以後の反撃が難しくなります。

<矛盾に適応する力>

・LVMH率いるベルナール・アルノー『ベルナール・アルノー、語る』より

「企業の成功は、非合理性と合理性の両方をうまく働かせ、この非合理性を経済的効果に変える能力にかかっています。この水と火の二律背反から、心を奪われるような変化が生まれるのです」

二律背反するものを止揚する能力は思考のトライアルを重ねるなかで磨かれていきます。安易な二元論に逃げ込むことは、ビジネス・プロフェッショナルには許されないのです。

・具体的な手法としては「プロフィット・ドライバー」(利益を拡大させる鍵となる要因)の再定義が有効です。その視点から新たな成長をとらえてみると、手の施しようもなくコモディティ化が進んでいる、あるいは戦略的な魅力に乏しいと言う理由から見向きもされなかった業界にも成功事例が転がっています。

→強烈!メキシコの生コンクリート会社のセメックス

Posted by ブクログ

読みやすい本だった。

この本を読んで得たプロフェッショナルの定義は、

知的好奇心を失わず、常に自己研鑽に努め、

高い倫理と自らの軸による価値観を有し、

どんな状況でも問題解決にあたり、結果を出せる人間

である。

Posted by ブクログ

■プロフェッショナル

A.「ビジネス・プロフェッショナル」とは、専門性の高いスキルと高い倫理観はもとより、顧客第一主義、あくなき好奇心と向上心、厳格な規律をもれなく兼ね備えた人材である。

B.スペシャリストやゼネラリストと、プロフェッショナルを隔てるものは、「顧客に対するコミットメント」である。

C.プロフェッショナルには、次の4つの力が求められる。

1.先見する力

目に見えないものを、誰よりも先に明確に認識する力。先見力を磨くには、これまでの常識を疑い、既存の知識を捨てる習慣を励行したり、想定した仮説を軸足にしつこく試行錯誤したりすることが重要である。

2.構想する力

先見した未来図を具体的な事業として構想し、実行する力。この力を養うためには、複眼的な視点や、自己否定をする勇気を持つといったことが必要である。

3.議論する力

ビジネスの進化と繁栄は、議論の繰り返しの先にある。議論する力を高めるには、「ロジカル・シンキング」や、「質問する力」を身につけることである。

4.矛盾に適応する力

経営が内包する矛盾を理解し、ベストの解を判断する力。解に達する道は1 つとは限らない。その中でベストを判断するには、複数の解を組み合わせることが重要だ。

Posted by ブクログ

プロフェッショナルとアマチュアを分けるものは何か。

何を持っていればプロフェッショナルと呼ぶことができるのか。

組織ではなく、個人に備わっているべき「プロフェッショナルの資質」とは何かについて、一つの示唆をくれる本でした。

大前研一節も炸裂していて、個人的には企業参謀よりも読みやすくて、大前決定版だと勝手に思っています。

Posted by ブクログ

優秀で顧客ニーズを捉えてきたと思われていた会社が 一瞬にして破綻してしまった実例とか いろいろ意味で目からウロコな内容だった。 自分は入社して10年になり、もう立派な中堅社員。 社会人としての考え方とか見つめ直すきっかけになる 良い本だと思いました。

Posted by ブクログ

この中に書かれている内容を7年前に見えていたというのが凄い。

時の流れに流されるのではなく、把握して自分の道を突き進む。

前章を通してジェネリストやスペシャリストではなく「プロフェッショナル」として生きる術を指南した一冊。

これは毎年自分の位置を確認するために見直したい一冊です。

Posted by ブクログ

事業を成功に導く人がプロフェッショナルであり、先が見えず難易度の高い現代においては成功に導く術が常に変化している。

フレームワークを適用しただけでは不十分で、パーソナルな部分、タイミングに依る部分が極めて重要な意味を持つ。

Posted by ブクログ

自分の限界を自分で決めるのは「知的怠慢」であるってことが心に響いた。大前研一さんの著書は何冊も読んでるからだいぶ同じこと書いてる気がするwでもそれがこの人が伝えたいことだろうな。

フッサールのいうように自分の今までの価値観、知識で判断できない知らない事象にはエポケ、判断停止をしそこからでもその問題に取り組んでいけるのがプロフェッショナルな人だという。

うん、地頭がよくなりたいな!!

Posted by ブクログ

会社の研修に向けて購入。

リーダーとは何かを考える課題

印象に残っている言葉

・エンパワーメントは、されるだけの覚悟を持っているのかどうか。

・「妥協」の2文字は厳禁

・変化を心底愉しむ熱情

・執着心

・戦略に魂を吹き込むのは人

・「できません、と言うな。どうすればできるか工夫してみることだ」byオムロン創業者立石一真

・「レストランを開きたいと思っても、厨房で一日二三時間働く覚悟がなかったら、やめたほうがいい」byナイキ フィルナイト

Posted by ブクログ

ちょっと内容は「ビジネス力の磨き方」と似ていた部分も多かったけど、プロフェッショナルとは?と語りかけてきます。

・先見する力

・構想する力

・議論する力

・矛盾に適応する力

Posted by ブクログ

内容紹介

2006年、中国の『衆望所帰賞』を受賞!2009年、台湾版10万部を突破!

目次

第1章 「プロフェッショナリズム」の定義(プロフェッショナルを定義する

忘れられた「顧客への誓約」 ほか)

第2章 先見する力(「見えざる新大陸」の登場

戦略論の功と罪 ほか)

第3章 構想する力(先見力だけでは事業は成功しない

構想を実現する必要条件と十分条件 ほか)

第4章 議論する力(非生産的な議論を排す

ロジカル・シンキング、ロジカル・ディスカッション ほか)

第5章 矛盾に適応する力(ビジネスに唯一最善解はない

経営に内包する矛盾 ほか)

Posted by ブクログ

まず意志が大事

その上でロジカルの戦略

ナイキの社長の「レストランを開きたいと思っても、厨房で1日23時間働く覚悟がなかったら、やめたほうがいい」とあるように、脇目も振らずにその仕事に没頭できなければ、事業は成就しない。

自分にはこれしかないとひたすら邁進する。

そうしたこだわりを信念に高めていく。

必ず成功するという強い信念

Posted by ブクログ

当時よりSNSなどにより断然グローバル化が進んだ現時点においても、大前研一氏がずっと言い続けているメッセージが的を得ていると感じ取れる書籍だと思った。

改めて自身の考えやキャリアを考える/見直す契機をくれる書籍とも実感。

Posted by ブクログ

例外なき顧客第一主義を貫け

【感想】

この本を読んだ一番の収穫は「スペシャリスト」と「プロフェッショナル」の違いが分かったこと。ここを混同していたので、整理してくれたのはありがたかった。

大前研一氏が雑誌に連載していた内容をベースに、「ザ・プロフェッショナル 21世紀をいかに生き抜くか」というタイトルで再編成したもの。タイトル通り、プロフェッショナルとはどういうことかが語られる。ただ、21世紀をどう生きるか、という抽象的なテーマも扱っているため、やや語られることは浅く広い印象。大前氏の得意な「日本人のここがダメ」指摘が多いかも。単純にプロフェッショナルということを掘り下げるわけではない。第二章以降はサブタイトルの話が中心となる。ただ、現状の世界の理解自体が「プロフェッショナル」には必須なので、第二章以降も「プロフェッショナル」の説明ともとれる。うーん、「プロフェッショナル」って難しい。

大前氏曰く、「プロフェッショナル」とは「顧客第一主義」で「高い倫理観」を持ち「高い専門性」と「顧客を理解する力」を有している人だという。個人的に、このコンサルティングファーム寄りの「顧客主義」はあまり好きではない。「顧客主義」がゆえに長時間をしてでもバリューを出す、ということになっていると思う。それゆえ、過当競争になっている部分があると思う。今の資本主義社会は働きすぎだと思うので、もっと競争を緩めるためにも、あまりこの「顧客主義」というところは受け継ぎ過ぎたくないなぁと思っている。自分の時間も大切にしたい。

【本書を読みながら気になった記述・コト】

■スペシャリストとプロフェッショナルは意味として異なる

・ただ単に高い専門性を持ち合わせているだけでは、プロフェッショナルとは言えない。それはただのスペシャリスト。例えば、医師や弁護士や会計士などでも犯罪の片棒を担ぐような輩はプロフェッショナルと呼べない。プロフェッショナルには高い倫理観・顧客主義が求められる。

Posted by ブクログ

第一章のプロフェッショナルの定義は

改めて確認する価値がある。

プロフェッショナルとはなにか。

決して妥協せず、

「顧客への価値」を追求する者である。

たとえばエンパワーメントについて、

権限を求める際に

「権限が増えると、顧客にどのような価値を提供できるようになるのか」を考える。

あなたの成長など顧客からはどうでもよいのだ。

Posted by ブクログ

1.示唆

すごいという印象を受ける人は融通無碍だ。基本的な考え方や技術などの型があるけど、型にはまらない。他人の土俵でも相撲がとれる人という表現がいいだろうか。こういう人は、感情的にならない。特定の型しかない人は自論と正反対のことを言われると、過度に反応してしまう。第三のより良い解に到達することが本来の目的なのに、それを忘れてしまう。こんな人になれるのが理想だが、そもそも自分がどんな考えをするのかを理解している人も少ない。だからこそ、忌憚ない意見を言ってくれる人、否定してくれる人は何にも替えがたい。

2.行動

否定されたとき反論されたとき感謝する(ありがとうと伝える)。

3.引用

・名人あるいは達人と呼ばれる人々は、総じて慎重さと大胆さの両方を兼ね備えているものです。

・優れた組織はイノベーションに積極的であると同時に、リスク・マネジメントの能力にも長けています。

・企業の成功は、非合理性と合理性の両方をうまく働かせ、この非合理性を経済的効果に変える能力を持っています。

Posted by ブクログ

もう少し平易な言葉で書かれている方が、内容が伝わると感じた。書き手の優秀さと、伝える能力は少し異なると思う。勿論、読み手の無能さを棚上げしていますが。

Posted by ブクログ

21世紀のプロフェッショナルとは何か。価値観、心構え、能力など、変化が激しい時代を生き抜くために必要な力について語る。

章は5つに分かれていて、1つ目が価値観や心構えのこと、その他は必要とされる能力についてのこと。正直なところ、1章しか完全には理解できなかった。変化が激しいので、過去に捉われず先を読む力が必要だという主張はわかる。けれどロジックがやや難しく、まだ腑に落ちるところまでいかず…。時間を置いて再読。

ただ、1章は興味深かった。プロフェッショナルは何を置いても結果がすべて。結果とは、顧客へ価値を提供できたか否か。自分の成長なんて二の次だということ。ハッとさせられたし、もっとストイックに仕事しなければと思わされた。

Posted by ブクログ

そもそも“discuss”という言葉は否定を意味する“dis”と、恨むという意味の“cuss”が合体した言葉です。要するに、反対したり反論したりしても「恨みっこなし」というのがディスカッションの本来の意味なのです。

Posted by ブクログ

この人についてはいろいろ評価が分かれているような感じを受けていたんですが、百聞は一見にしかず、まずは一冊読んでみようということで。

月刊誌の連載記事をまとめた本だということを知ったのは買った後で、その点は個人的には微妙だったのですが、内容的にはそれなりの気づきもあったし、仰っていることは概ね間違ってないんだろうな、とかそんな感じの印象。

全体的にちょっと鼻につくような書き方(要するに若干上からな感じ)になっている気がするのは私だけでしょうか。選挙に落ちてしまったのはそういう理由なんでしょうね。

ただ、経済ブレーンとして日本政府に何らかタッチしてもらえると、だいぶ日本経済の立て直しには貢献してもらえそうな気がしているんですが、きっと大蔵官僚が許さないかなぁ。

Posted by ブクログ

ちょっと古い本ですが、大前さんのプロフェッショナル論の本。

実は学生時代に1回読んだことがあったのですが、

今一つ消化し切れず、実家の本棚にずっと眠っていました。

このたび、なぜか急に読み返したくなり、手にとって見ました。

学生の時と異なり、一通りのビジネスを経験したお陰か、

前よりはちゃんと理解できたような気がします。

ただ、大前さん自身も本の中で言っている通り、

プロフェッショナルになるためのノウハウが

書かれている訳ではありません。

プロフェッショナルへの道は、人それぞれによって

異なるのでしょうし、一つの解がある訳ではない、

それだけが理解できるようになったことだけでも

一つの成長ということにしておきましょう。

もうちょっと成長できたら、また読んでみようかな。

Posted by ブクログ

大前さんの本は刺激を受ける。

しつこく試行錯誤する。野生の直感力を磨く。ロジカル・シンキング、ロジカル・ディスカッションをする。会議での沈黙は罪。

世界はサイバー化、ボーダーレス化、グローバル化になっていくとのこと。自分のような能力のない人間にはつらくなっていきそう...(笑)。

基礎から体系的に学び、身を以て実践し、その経験を租借・蓄積し、その実学の知を自分以外のだれかのために提供するという訓練を積んだビジネス・プロフェッショナルが必要とのこと。

「だれでもプロフェッショナルになれる」(←大前さんの予言)

Posted by ブクログ

スペシャリストとプロフェッショナルは似て非なるもの

権限が欲しいなら、そしてそれが顧客のためになるなら、待っているのではなく奪いに行くべき

プロフェッショナルは、感情をコントロールし理性で行動する人

私鉄の時価総額が敷設コスト10km分にも満たない

ディズニーの監禁会議「一刻も早く終わらせたい」

質問力のひとつとしてのウィット

チップと成果主義