感情タグBEST3

Posted by ブクログ

途中でイタリアの死刑執行人がひどい目に合う話が始まって、助かったのか死んだのかわからないまま終わった…煙に包まれた気持ちだったけど、訳者解説によると、当初は続編の構想があったんだって。

バルザックの描くサンソン家は、イノサンと違って家族仲がとても良い。サンソンに関する他の本も俄然読みたくなった。

Posted by ブクログ

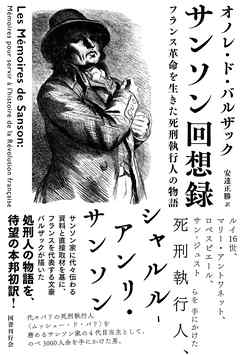

パリの死刑執行人の家系サンソン家4代目当主の、人生と苦悩。

サンソン家に直接取材し、多くの資料を基に書いたのは、

若き日のバルザック。本邦初訳。

・はじめに・・・翻訳にあたった経緯が書かれている。

1830年に共著二巻本で出版。バルザックと共著者の

書いた部分を振り分けた本を基に翻訳、等。

全14章。

・シャルル―アンリ・サンソン関係略年表

・サンソン家関連文献・資料案内

サンソン家歴代当主の残した手記や日記等の多数の資料と、

5代目当主から聞き取った記録から、サンソン家4代目

シャルル―アンリに成り代わって語る、死刑執行人の姿。

敬虔な彼を偏見と誤った情報が苦しめる。

少年時代、寄宿学校を放校になった差別といじめ。

家業を知った時の衝撃。逃れられない継承。

政情不安と庶民の不満が高まっていく革命前の様子。

その合間に現れる幾つかの逸話は、フィクション化し、

人の心の情景に重きを置いた味わいを感じられます。

各地の死刑執行人の歴史と彼らの扱い。

彼らの職務である、拷問と興奮状態の民衆の前での刑の執行。

牢獄管理人の存在。恋と家業に挟まれた苦悩。

死刑執行人だけでなく、らい病、教会での様々な差別等。

銃殺刑の悲劇、軍隊における殺人。

バルザック自身の、死刑制度廃止の思想も盛り込まれています。

だけど、イタリアでの死刑執行人と盗賊の逸話の

クライマックスで終了。続編は出ることがありませんでした。

シャルル―アンリの初仕事もフランス革命も無し!

前年『ふくろう党』が評判になり、人気作家への道を歩み始め、

次年には新聞王ジラルダンと組むようになり、多忙の中に

続編には手を付けられなかったのかもしれない。

なんとも残念です。

Posted by ブクログ

フランス革命で漫画といえばベルばらなわけだが、最近、同時代の死刑執行人を主人公に据えた漫画「イノサン」がちょっと流行っていたと知った。そこからちょろちょろと本を漁って、フランス革命時のパリの死刑執行人だったが故に人類史上2番目に多くの死刑を執行したとされている、サンソン家4代目当主シャルル=アンリ・サンソンにまつわる本をチョイス。かの文豪バルザックが、サンソン家伝来の膨大な資料をもとに虚実織り交ぜて語る死刑執行人の物語という、ちょっとジャンル的にどこに属するかわからない一冊である。

フィクションの中に登場する死刑執行人のイメージといえば、覆面をして筋骨隆々の無慈悲な殺戮マシーンというのが定番な感じだが、少なくとも6代に渡ってパリの死刑執行人を務めたサンソン家の場合はだいぶ印象が異なる。サンソン家は医者を副業とする学識豊かな家柄で財産もあり信仰心も篤く、その恩恵にあずかるごく一部の人々からは尊敬されていたとされている。しかしながら圧倒的大多数の民衆からはほぼ不可触賎民として扱われ、そのギャップに苦しんだ家系でもあった。

そういうわけで、本書はのっけから死刑制度の孕む問題点等々について、アンリ・サンソン自身による考察が延々と続く。しかしそうかと思うと、今度は死刑執行人の家柄ゆえの人間ドラマ・ロマンスもぐるぐると展開したりする。それぞれはなかなか面白いのだが、本の造りとしてどこに導かれるというわけでもなく、最後もイタリアの死刑執行人が巻き込まれたドタバタ劇が尻切れとんぼで終わってしまい、えっこれで終わりなの、と思ったら訳注で「続編が書かれる予定だったが書かれなかった、残念」となっていた。

まあ、もともとがバルザックともう一人の共著だったものをバルザックのところだけ切り出しているというところからして無理があるので、本としての整合性を問うてはいけないのであろう。この本の主役はあくまでバルザックであり、彼がサンソンを通してこの時代や死刑執行という特殊な役目について語るというところが大事なのだから、物語として楽しめば良いのだとは思う。そして、死刑という特異な制度について、ここまで考え尽くした人はなかなかいないであろうアンリ・サンソンが、諦観の中にも抑えきれない不条理を訴えるのをバルザックの流麗な文章で堪能するのは確かに一読の価値があった。この勢いで敬愛するルイ16世やマリーアントワネットを処刑しなければならなかった懊悩を読みたかったので、本当に残念。

そういうわけで、訳者による新書のほうはサンソンに焦点を絞った本になっているようなので、そちらをまたの機会に読みたいと思った。

Posted by ブクログ

シャルル・サンソンは代々、死刑執行人を務めたサンソン家の4代目にあたる。

フランス革命期に当主であったため、ルイ16世やマリー-アントワネット、ロベスピエールといった多くの人々の処刑にあたった。

革命の暗部を担ったとも言えるシャルルは、生涯に実に約3000人もの処刑に携わったという。

本書は、文豪バルザックがシャルルに成り代わって書いた形になっている。但し、執筆当時、シャルルはすでに世を去っており、5代目のアンリが継いでいた。サンソン家には歴代の当主による手記や手紙などの資料が伝わっており、一族に語り伝えられた口伝もあった。これらを元に5代目に話を聞き、またバルザック自身も資料を集めて執筆にあたった。

ただ、当時、バルザックはまだ駆け出しの作家であり、この回想録には共著者がいた。残念ながら共著者の方はあまり有名な作家にはならず、共著者が書いた部分はあまり価値がないとみなされるようになった。

後にバルザックの死後、全集が出るにあたって、バルザックの書いた部分のみを選り分ける作業が必要になった。版によってある程度の違いがあり、本書では2つの版を適宜参照している。

フランス革命で重要な役割を担ったシャルルではあるが、本書には王や王妃の処刑については書かれていない。

むしろ、ムッシュー・ド・パリと呼ばれた「死刑執行人」一族として生きていくのがどういうことかという記述に終始する。

ある版では、タイトルを『不可触賤民の思い出』としている。

彼らは裕福ではあったが、差別を受ける立場でもあった。つまりは「死刑執行人」というのは忌み嫌われる仕事であったということだ。そしてその家に生まれたならば、その軛から逃れることはできない。後を継ぐものはもちろんだが、兄弟・姉妹もひっそりと生活し、パリ以外の街で死刑執行人を務める家と縁組をする。

印象的なのはシャルルの子供時代の思い出で、彼は親元を離れて地方の寄宿学校に入れられる。学業の面ではまずまず優秀だったが、あることがきっかけで学友たちに彼の家が死刑執行人であることが知れ渡ってしまう。噂は広まり、保護者からは苦情が出て、ついには彼は放校処分になってしまう。

父親が何とか教育を受けさせようと、知り合いのいない遠方の学校を選んだのに、残念ながらうまくいかなかったのだ。

その後、彼は家庭教師により教育を受けることになる。

こうした差別は陰に陽にあり、教会も例外ではなかった。神の元での平等は建前でしかなく、彼らは他の市民とともには礼拝に列席できなかった。

一族に伝わるある先祖の若き日の逸話も読ませる。

彼はあるとき、美しい娘と恋に落ちる。後にわかることだが、彼女の家も死刑執行人の家系だった。彼女は家業を気に病み、非常に苦しい思いをしており、もしも彼が家を継ぐならば結婚はできないと彼に告げる。しかし、彼には選択肢はなかった。すでに家業を継ぐ命令が下っていたのだ。若い2人の必死の想いは実らず、恋は悲劇の結末を迎える。

仕事柄、彼らは人体のしくみに詳しく、医師のような役割を果たすこともできた。

金のあるものからは対価をもらったが、貧しいものは無償で見てやった。世話になったものは、内心では彼らに密かに敬意を払っていたというのも興味深い話である。

父が子供にはできるだけのことをしてやりたいと思う気持ち。

誰かが担わねばならない仕事をしているにもかかわらず差別を受ける苦しみ。

バルザックは脚色を交えつつ、そうした感情をドラマチックに描き出して見せる。

彼らが受ける待遇は理不尽であり、ある意味、死刑制度の矛盾を背負わされた被害者であるとみることもできる。処刑=殺人は人の忌み嫌うところであるが、制度として死刑がある以上、誰かが手を汚さなければならない。よんどころなくその仕事に手を染める者が差別を一手に受けていたことになる。

前述のように、共著者があった作品の一部を抜き出した形であるためか、いくぶん雑駁とした印象を受ける。

とはいえ、死刑執行人一族の暮らしがどのようなものであったか、生き生きと描き出して見せるのは、さすが文豪バルザックというところだろうか。