感情タグBEST3

Posted by ブクログ

地球の生命の起源について、はっきりと自説が書かれている。生命とは何か、については、意識や記憶とは何か、といった点の議論が無いのと、有機的なものに限るというところがどうかと思うが、非常に科学者的な視点で、中立的立場での記載だな、と。わかりやすく噛み砕いて話を進めており、頭の整理によい。

Posted by ブクログ

優れた科学啓蒙書だな、と思った。こういう本を読む楽しさを引き出す巧みな文体で訳されてもいる。こんな大それたタイトルの本を書ける人になるのは奇跡だけど、読む人が著者と同じように生命とは何かについて考えるのを楽しむことはできる。素朴な問題ほど、偉大な科学者も普通の人と同じようなことに思いを巡らせている。一見当たり前のことの不思議さに気付かせてくれたりもする。そういう身近な感覚を伝えてくれる本は素晴らしいと思う。

Posted by ブクログ

たまたま書店で手に取り購入。感銘を受ける。

細胞、遺伝子、進化などのわかりやすい解説、ノーベル賞受賞学者の地道な研究の積み重ねや成果が出た時の喜びなどがよく伝わる。後半では科学によって生み出される生命の知識の深化がもたらす我々の未来を展望し、生物とは何かについて自論を展開する。一文一文が深い頷きをもたらし、驚きに出会う。是非多くの人に読んでもらいたい1冊。

Posted by ブクログ

本人によると、生命とは自然淘汰を通じて進化する能力、としている。細胞、遺伝子、自然淘汰による進化、化学としての生命、情報としての生命の5つに分けて説明している。非常に分かりやすいので、生命のついて語る際には必需品であろう。

Posted by ブクログ

地球にはたくさんの生命が存在しているが、人間だけが理性を使って生きることについて考えることができる。だからこそ、我々は地球の生態系を守る責任があるのだ。これからも益々科学は進化し続けるが、人間自身も生命とは何かを理解し続けなくてはいけない。

Posted by ブクログ

生命とはなにか?この壮大なテーマに対し、科学の歴史ではこう考えたというアプローチ方法で説明を試みる。

本当に自分自身のことを不思議に思ってしまう。

この「生きている」という感覚は、本当に何なのだろうか?

その根源は何で、一体どう説明したらよいのだろうか?

分子、細胞から始まり、遺伝子を通じての情報の伝達へとつながっている。

理科の授業で習った、アデニン(A)・チミン(T)・グワニン(G)・シトシン(C)も懐かしさを感じてしまった。

もちろん細かくは覚えていないが、遺伝子の中にはDNAが組み込まれており、その配列がATGCの4種だけで構成されているということを思い出した。

結局のところ、生命とは情報なのではないか?という考えはある意味で的を射ていると思う。

コンピューターは「0・1」ですべてを制御している。

あらゆる生物にも遺伝子があり、その構成は4種の記号だけというのも、ロマンを感じる話である。

コンピューターは2種の記号。人間(というか生物)は4種の記号。

所詮はその程度の違いしかないということだ。

奇跡の地球という中で偶然に生まれた生命。

その悠久の旅の中で、我々は何故か変化を繰り返し、自然淘汰されていく中で生き残り、そして今に至っている。

これを旅と表現すれば、本当に不思議な道程である。

この旅に終わりがあるのかも分からないが、今現時点を考えると、まだまだ先は長いだろうと感じてしまう。

つまり人類はまだまだ変化していくし、ある意味で進化していくはずだ。

もちろん人類以外の生命についても、変化を繰り返し、適者生存の論理によって、絶滅したり生き残ったりしていくのだろう。

そういう視点でこれらを見ていくと、生命とはなにか?人間とはなにか?意識とはなにか?などと連続して思いを巡らせてしまう。

人類は、未知なるものを解明しようと、懸命の努力を重ねている。

しかし、未だに解明できていない課題は多い。

むしろあらゆる事象の数%しか解明できていないとも言われている。

そんな巨大な壁を前にして、我々は立ち竦んでしまう。

しかし、そんな大きな壁に対しめげずに挑んで来たのが、人類の歴史なのである。

すべての謎を解明できなくても、ほんの少しずつでも進展していることが、我々にとって大事なことなのではないだろうか。

無知の知を説いたのはソクラテスか。

人類の歴史が記録として残されているものは、ほんの数千年にも満たない。

遺跡や土器などを含めても、数万年前まで遡ることが限界だろう。

人類の中で未知のものを解明しようと挑んだ軌跡を追うことは難しい。

しかしながら、我々の細胞の中には、確実にその軌跡の情報がすべて刻まれている。

そう考えると、我々人類含めてあらゆる生物は、ものすごいことをしているじゃないか。

生命が誕生して何十億年か分からないが、そのすべてがこの小さな細胞の中の遺伝子の中のDNAに刻まれているのだから。

人類のような複雑な生物ですら、最初は数十億年前の小さな細胞から始まったと考えると、本当に感慨深い。

一体我々の細胞は何度コピーされ、変異して、今に至っているのだろう。

生命とは何か。

それを定義することは永遠の課題だと思うが、本書では「進化する能力を有するもの」という説を最有力としている。

この言葉も深いし、面白い!

本書では化学的アプローチで、生命とは何かを解き明かしているが、最終章で語った言葉が非常に印象的だ。

【今日地球上にある生命の始まりは、「たった1回」だけだったのだ】

生命は何度も何種類も生まれた訳ではない。

本当にたった1回生まれただけなのだ。

それが増殖を繰り返して今に至っている。

悠久の旅とは、まさにその通りなのだと思う。

(2023/6/10)

Posted by ブクログ

わかりやすく書いてくれているが、私には難しいところが多々あった。それでも充分に、生命の複雑で緻密でシンプルな小さくて壮大なすごい世界を感じた。

現在も蔓延るコロナについても書かれている。

どんなに科学者が人類全体の為に頑張っても、知識もなく聞き入れる耳もない大衆に無駄にされてしまう悲しさ、悔しさ。何事も疑うことが悪ではない。自分に不都合な情報を一切合切、耳に入れないず反対することが悪に感じた。

人間も一生命体。他の生命体をおろそかにせず、どうすれば「よりよい」世界になるのか、知識を入れ、疑い、考え、試行錯誤して、「よりよい」生き方をした人間になりたいと矮小ながら思う。

Posted by ブクログ

生命は場所、すなわちつながりと関係性の総体だという考えをまとめたいと思っている私にとって、素晴らしく示唆に富み、考えを後押ししてくれる内容だった。

Posted by ブクログ

この素晴らしき生命というもの。

ノーベル賞受賞者による生物学の本。親しみのわく語り口で、少年時代の思い出を楽しく読んでいるうちに、自分も一度は考えた「生きているとは?」「生命とは?」という問いを一緒に解きほぐしていくことができる。中学1年生で頬の内側の細胞を観察したことを思い出した。あの時、自分の身体にある「細胞」と出会ったのだ。

文系だから、生物学は苦手だから、と敬遠せずに手に取ってほしい。身近なものを使ったユーモラスな例えと、実験の苦労やワクワク感をいきいきと語る文章を読んでいたら、そのようなことは忘れてしまう。そして読んだ後は、この生命の奇跡と大きなつながりに感動を覚えるだろう。

また新たな科学の名著が誕生した。

Posted by ブクログ

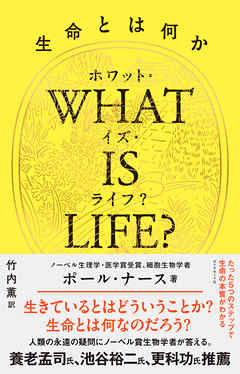

ノーベル生理学・医学賞を受賞した生物学者ポール・ナースさんの書籍。

細胞とは何か、遺伝子とは何か、進化とはどういことか、そして、今私たちが「生きている」と思っているものの基本的な仕組みがどうなっているのかを、非常にわかりやすい柔らかい言葉で書いてありました。

そして、それを踏まえて「WHAT IS LIFE?(生命とは何か)」という問いへの答えに挑戦してくれています。

ひとことで表わせるような簡単な言葉にはならないし、読み終わった私には、やっぱりよくわからないけれど、考えるためのヒントをたくさんもらいました。

生命活動に関する本はいくつか読んでいるので、「生命の定義」みたいなものは知っているけれど、いったい「何なの?」、いったい「何故生まれたの?」という問いはこれから先も続くんでしょう。

著者のポール・ナースさんの、生き物への愛情や、生命活動の謎を解き明かすための情熱みたいなものが感じられて、書籍のジャンルのわりに、とてもとても温かみを感じる本でした。

「WHAT IS LIFE?」というタイトルの本は、過去の科学者によって何度か書かれているとのこと。新しくわかったことを盛り込みつつ、著者の思った「WHAT IS LIFE?」を大切に見せてくれた、そんな感じがしました。

余談)

ところで、この本の前に読んだのが、脳卒中から回復した神経解剖学者のジル・ボルト・テイラーさんの著書「奇跡の脳」だったんですが、たまたまですが、翻訳者が同じでした。

竹内薫さん。ん?どっかで聞いたことがある名前のような…、と思ったら、NHKのサイエンスZEROに出ていた方ですよね。あー、そうか、彼はサイエンスライターの方だったのか〜!

ということで、興味の連鎖。今度、竹内薫さんの本を読んでみよう〜。

Posted by ブクログ

メモ:「細胞」「遺伝子」「自然淘汰による進化」「化学としての生命」「情報としての生命」。

生命とは①生殖し、遺伝システムを持ち、システムが動的(変動可能)な、②(細胞などで)物理的に区切られた、③化学的・物理的・情報的な機械的構造をもつもの。

Posted by ブクログ

タイトルで思わず手に取ってしまった本。語り口も柔らかく、内容も初心者向けでよい。タイトルへの答えも著者としての回答をきちんとしている。良い本です。

章で分けて説明していくのもわかりやすい。生命とはなにかは明確な答えのでないとてもむずかしい問題なんだなと改めて思う。コンピュータやシステムが難しいと言われているが、生命に比べたら複雑さはまだまだ所詮人間の理解できるレベルなんだろう。つまり、人間の理解を大きく超えてくると、機械が生命に見えたり、意識を持ったりするとということなのかもしれない。(人間から見てそう見えるようになるという意味)

Posted by ブクログ

シュレディンガーの著書『生命とは何か』のオマージュという事だが、原作を読んでいないので、関係性が分からず。ただ、そのテーマを考える時、シュレディンガーが生命の秩序を保つ上で「遺伝」の重要性を指摘する他方、著者のポール・ナースは、ノーベル賞受賞者であるハーマン・マラーの定義「進化する能力を有するもの」という言葉を引く。その上で著者が示す三つの原理は、進化、境界をもつ物理的な存在、代謝を構築する機械。

遺伝子単位、分子レベルで生物を定義すると、人間にはとても綺麗に線を引けない例外的な存在があり、それも含めて、秩序が保たれている。有機無機を包含しながら、今、ここにある物質と事象により構成される要素が絡み合って刹那的な秩序が成立し、その環境下に、我々は生かされている。少し難しい、不思議な感覚の読書体験だった。

Posted by ブクログ

生物の目的は「自分を永続させること」にあり、その方法は「生殖」し「遺伝子を残すこと」。つまり生物としての人間が人生でやるべき唯一のことは、遺伝子を残すことだと解釈しました。一方で、生物は自然淘汰によって進化し、その進化は「生き残れなかったものたち」のおかげでもある、とも書かれていました。自分が後世に遺伝子を繋いでいく人間なのか、生き残れずに途絶えていく人間なのか分かりませんが、どちらにせよ、それは自然淘汰のシステムに従ったあくまで正常な選別プロセスなのだと理解しました。つまり、子孫を残せてもいいし、残せなくてもいい。どんな結果になろうと、それは人類の進化に少なからず貢献している…と解釈しました。

一言でいうと、「俺って将来結婚できんのかな…って思ってたけど、何か別に結婚できんくてもいいっぽい」ということです。全く本旨とはズレていると思いますが、ネクラな自分はこのように開き直ることができました。

専門用語も一定程度出てくるため理解できない内容もありましたが、大枠としては理解できました。研究の面白さ・凄さ、科学的態度の崇高さが伝わってくる本でした。

Posted by ブクログ

「生命とは何か」というワードで検索するとたくさんの本がヒットする。それだけ普遍的かつ根源的な問いなのだろう。本書はそれらの類書の中で大きく二つの特徴がある。最新の知見まで網羅している一流科学者による最新の著書であるということと、想定読者の間口をかなり広く取ろうとした、ある意味入門書であるという2点である。触れられている内容は高度なものも含まれてはいるが、バランス感覚の優れた著者なのであろう、狭いところに踏み込みすぎることなく生命に関わりのある複数の分野を横断し案内してくれる好著である。

とは書いたが、個人的には若干物足りないと感じる部分もあった。特にとても新しい情報が書かれているわけではないからである。

しかしそれは当たり前で、新しいことを知りたいならそれこそ次々に出版される新書や論文を読めばよいのであって、この本のやりたいことはそういうことではないのである。逆に、新しすぎるところを無理に入れていない分、この先も陳腐化する部分がないといえる。この本の目指しているところは、この先何年も「生命とは何か」と素朴に疑問を持った人に答える水先案内的な古典となることなのであろう。

章立ても非常にシンプルかつ合理的だ。前半3分の2まではステップを5つに分け「細胞」「遺伝子」「自然淘汰による進化」「化学としての生命」「情報としての生命」と視点を変えて生命を概観していく。そして最後の2章ではこれらを踏まえて統合的に、そして未来に向けての生命論を展開する。とてもエレガントかつストーリーテリングな展開で、著者の知の深さを随所で感じることができる。

唯一不満があるとすれば、参考文献リストがなかったことである。原著にないなら訳者が用意してくれるとよかった。この本を勧めたい相手は、背伸びをしたい中学生から高校生、視野を広げるべき大学教養課程くらいまでをまず想定するので、やはり本書だけではわかりにくいところも多くあると思う。それを補えるような各分野の代表的な良書を上げてあればなお良かったと思った。

Posted by ブクログ

What is life?というと、人生ってなんだろう?。この年になると、哲学的な問いではなく、これまでを振り返って、何かしら、思うのですが。

What is life? を、生命とは何か? 地球全体の歴史とロマン、そしてこれからの課題。となって、何かとってもイイねって思いました。

Posted by ブクログ

2001年にノーベル生理学・医学賞を受賞した著者が、「生命とは何か」という根源的な問いに対して、細胞・遺伝子・自然淘汰・化学反応・情報処理という5つの観点から解説した一冊。

著者は、生命とはその最小単位である細胞において、シグナル伝達経路がもたらす情報が示す外部環境の変化に応じて、DNAに保管された細胞内部の情報である遺伝子のうち目的に合致した特定の部分を活性化させ、体内器官の形成や維持等に必要な様々な種類のタンパク質を合成する化学反応を日々大規模かつ複雑に連携したシステムとして機能させる「化学的・物理的・情報的な機械」であり、現在地球上に存在する全ての生命体は、このシステムを自然淘汰による進化を通じて引き継いできた一つの家系の子孫であると説明する。

生物学の教科書的な意味で、細胞や遺伝子、進化論といった一連の知識を網羅的に学び直すことができるだけでなく、「情報処理」という概念を中心に据えることで、生命に対する考え方が飛躍的にわかりやすくなることがわかる。「生命は常に(中略)変化する世界に合わせ、適応し続けている。これを可能にするために、遺伝子は、安定し続けることによって情報を保存する必要があるけれど、ときには、大幅に変化しなくてはならない」という著者の主張は、「両利きの経営」にも通じる学びがある。

Posted by ブクログ

科学の観点から生命について論じていて、迷信やこじつけなどを頼りにするのではなく科学によって物事を公正に見ることで人類や地球にとって真っ当な判断をしていこう。

(例えば抗生物質を適切に内服しなかったり、臨床試験で効果や安全性が証明されたワクチンを批判して打たないことは倫理的に問題である。自分と家族の安全を脅かすだけでなく集団免疫を混乱させ感染症を拡がりやすくし周りの人をも危険に晒す。また、遺伝子組み換え食料への不当な批判も同じ。)

企業の商業的な利益、NGOの偏ったイデオロギー、両者の金銭面の関心のいずれによっても歪められない、リスクと効果を見極める科学の声に耳を傾けるべきだ。

コロナだけでなく、人種やジェンダーで人を差別したり、地球温暖化を否定したり、科学を学ばないことによる弊害は大きい。

そのための判断理由となる、最後の章が非常に素晴らしい。

あらゆる生命は科学的にクモの巣のように他者や他の生物とのつながりがあり(細胞分裂やエネルギー代謝の共通点など)、そしてそのことを唯一知っている人間は他の生物を保護する責任がある。

訳者あとがきが面白い。

「これは私の推論に過ぎないが、ポール・ナースは次の世代のため人類が悲惨な状態に陥らないために生涯で一冊の一般向け科学書を書いたのではないか」

Posted by ブクログ

大変読みやすく理解できます。「生命」とは「自然淘汰による進化によって、情報が暗号化された高分子の周りに築かれた、自律的で化学的かつ物理的な」モノだそうです。生命の本質が「化学反応」と「暗号化による情報伝達」というのは、私にとって新しい認識でした。これが35億年前に起きた「一回限りの奇跡」とは凄い。それにしても、35億年とはいえ、その間に自然淘汰で人間にまでなってしまうというのも、不思議で仕方がありません。

Posted by ブクログ

書かれている内容は半分くらいしか理解できなかった。勉強していくともう少しわかるようになると思う。

わかりやすい語り口で説明される最新の「生命とは何か?」という問いへの科学的に正しい解答。

生命とは情報である?的な?

Posted by ブクログ

後半が面白かった。前半の細胞、遺伝子、進化、DNAの部分は、わかりやすい言葉で説明してくれるが、なかなか頭に入らない。後半にコロナウイルスも含む現在の問題に対する考え方は納得感のあるものだった。特に生命とは何か?の章は、地球上での生命の始まりについて述べられており、とても壮大な物語だ。翻訳者のあとがきでも触れられているとおり、全体に著者の生命への大きな愛を感じる。

Posted by ブクログ

地球では、無生物から生物への変化が1回だけ起こったか、地球外の宇宙空間の何処かから生命がもたらされた。

それが進化して現在の地球上の生物になっている。

宇宙を過去に遡っていくと、ビックバンが起こる直前の1点に行きつくように、

地球上の全生物を過去に遡ると、1つの最初の生物にたどり着く(らしい)。

現生物と異なる起源を持つ生命体も生まれたのかも知れないが、痕跡は残っていないということだ。

私は、中途半端に物理なんぞを勉強したせいか、生命の存在が不思議でならない。

生物の存在そのものが、熱力学の第2法則に反しているとしか考えられない。

時間と共に秩序だった状態から無秩序な状態に向かうエントロピー増大の法則の真逆だ。

生物は細胞でできているとか言われても、もっと細かく見れば分子の集まりで、要するに原子からできている。

生き物が持っている"遺伝子"だって物理と化学の法則に従う安定した原子の集まりにすぎない。

生き物は死ぬ。

死ぬ瞬間というのはないかも知れないが、死ぬ前と後で何が違うのか不思議だと思う。

身体を構成している原子の集まりとして見れば同じではないのか?

本書「生命とは何か」は、今だに正確な定義もなく謎だらけの"生物"について考えてみようという本だ。

図や絵が欲しいと思ったが、学術書ではなくエッセイみたいな内容なのでこれで良いのだろう。

特に目新しい情報はなく、これまで"生命"の謎についてあまり考えたことがない人向けのようだ。

著者は、「進化する能力を備えるもの」が生物であると定義している。

そのためには「生殖」「遺伝システム」「遺伝システムの変動」の3つの特性が必要と言っている。

こう定義されると、最初の生物はどの時点で生物とみなされるのかが気になる。

無生物から生物になる瞬間については、いろんな説があるがどれも納得できない。

スタップ細胞と同じで、再現できないものは認めるわけにはいかない。

最近やっと悟ったことがある。

生きていると、どこかしらガタがくる。

血圧が高くなったり、骨や筋肉が弱ったり、内臓もどこかしら調子が悪くなったり。

プログラムされた「遺伝システム」で、いつか生き物は死ぬようにできている。

何らかの病名を付けられて死ぬ。

生物にとっては "生きていること" 自体が(熱力学の第2法則に反しているという)病気なのだ。

Posted by ブクログ

少し難解。理解できない部分も多々ありましたが

なるほどと思うところもあり。。

最後の『今日地球上にある生命の始まりはたった一回だけだった』というのが、頭に残りました。

なるほどと思いました。

Posted by ブクログ

ノーベル受賞者であるポール・ナースの初著書ということで書店で目にして購入しました。

受賞内容の概要は知っていましたが、本書を通して読むことで生命とは何か?という根源的理由の一部を垣間見ることができます。

後半は少し専門的ですが、分かりやすく、どこか小説チックな繊細な文が多い印象です。

この本を読んで感じるのが、神秘的な世界(宇宙や生命など)に対しての驚きが実はプロの生物学者でも同じ感覚で起きているという点です。

Posted by ブクログ

最初、訳者を勘違いして、『暗号解読』のサイモンシンの訳者だからきっと面白いだろうと思って、訳者後書きを読んで、違和感があって、勘違いに気がついた。あっちは青木薫氏で、こちらは竹内薫氏だったと。竹内薫氏は、NHKの科学系番組のナビゲーターをされてた方でした。後書きで、竹内薫氏は本書を絶賛していたんだけど、ちと期待値が上がり過ぎてたのか、前半から少し違和感ある感じの出だし。

細胞、遺伝子、自然淘汰による進化、化学としての生命、情報としての生命、世界を変える、生命とは何か?と言う章構成。

著者は、ポール・ナース氏。

ポール・ナース氏は、生命の定義として、

「進化するために、生き物は生殖し、遺伝システムを備え、その遺伝システムが変動する必要がある」、

「生命体が境界を持つ、物理的な存在である」、

「生き物は化学的、物理的、情報的な機械である」

としている。

この考え方から、ポール・ナース氏は、ウイルスから植物までも含めて地球上の生命は一つの生態系に属しているとし、さらに最初の一歩はどこだろうという思索から宇宙までを視野にして締め括られる。

読み物として、凄く面白いかと言うとそこまででは無い感じがしたが、ノーベル賞受賞者がだした自叙伝的な物と捉えれば… 『二重らせん』の方が生々しいか…

Posted by ブクログ

生物を「自然淘汰による進化によって情報が暗号化された高分子の周りに築かれた、自律的で化学的かつ物理学な機械」と定義した上で論じられる生命論

すなわち唯物論的な視点から生命を物理・化学・情報のもとに再解釈する

Posted by ブクログ

細胞、遺伝子、DNA、自然淘汰など、わかりやすく書かれている。45億年前に地球が誕生し、35億年前に生命が誕生、多細胞が発生したのは6億年前からという壮大な生命の歴史。最後にはこの広い宇宙に地球とは異なる生命体が存在することは確かだろうなと思った。