感情タグBEST3

Posted by ブクログ

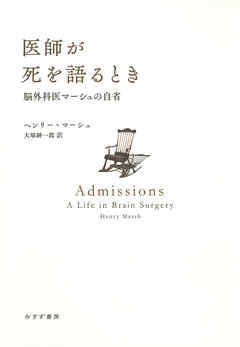

イギリスで大英帝国勲章をもらうような著名なお医者様が「死」について語っているもの。死は不可避、これは分かっている。ただ、人生最後の数日〜数週間を、少ない人数の人々が、病院で、チューブに繋がり、尊厳も本人の意思もなく「生かされている」。その結果、本人も家族も苦しい時間を過ごし、やがて死にいたる。死が不可避である以上、延命措置で得られるメリットと、そのせいで避けられない苦痛などのデメリットを測り、メリットが大きければ延命すべきだが、そうでなければ意味がないのではないか。このような考え方は、著者の担当が脳神経外科であり、手術によって命は長らえても失明や障害が残ることが多いということも一因だろうから、主張をそのまま受け入れるには抵抗がある。とはいえ、ロジカルな反論はできない。受け入れ難いが、受け入れることになるんだろうなあ。また、医療政策や病院の経営にも言及されているが、人命は地球より重いとか言いながら、法律や政治はそうなっていないことを痛感する。「死すべき定め」以来の衝撃の一冊。

Posted by ブクログ

両親を看取り、また自分自身、これまで生きてきた人生より、これから生きられるであろう人生が短いことが確実になったころから、医学・医療関係の本を少しずつ読むようになった。

本書の著者は、イギリスの著名な脳神経外科医だそうだ。手術室の息詰まるような描写、患者やその家族との苦しいやり取り、専門医としてのプライドの一方、判断ミスその他の過ちから患者を死に至らしめ、あるいは重大な後遺症を与えてしまった悔恨も率直に述べつつ、自らの半生を振り返っていく。

また、どんどん官僚主義的になっていくイギリスの医療改革に対する著者の失望が率直に語られるほか、関係のあった医師への支援として訪れたネパールやウクライナにおける厳しい医療環境などについても、その実体験を通して深い考察がされている。

それらに加えて本書では、人生の終わりに近づきつつある著者の〈死〉への向き合い方、対し方が、全編にわたり色濃く映し出されている。

特に安楽死に関する著者の考え方については、人により異論もあるだろう。自分にしても判断力もあり死が差し迫っているとは感じていない時期と、周りからはどうしようもないと思われてしまう状態を想定した時とでは考えが変わるような気がする。本書を読みながら、色々な想いが湧き起こってきた。