感情タグBEST3

Posted by ブクログ

お二人とも現代を代表する知性の方。とても消化しきれないので、今後のためにいくつかメモ。

欧州の知的世界にあっても、いまだに拭えないナチズムの負の遺産

デジタル技術を駆使した新しい全体主義の到来

資本主義、消費社会の倫理的な再構築

多様性、複数性、偶然性の哲学的回復

東アジア哲学の可能性、西欧哲学との再会

Posted by ブクログ

私は以前から世の中には何か一つの真理があり、それをひたすら追い求めていた。その思考がロジカルであり、その最たるものが自然科学だと思っていた。

しかし、この自然科学だけを信じる思想は全体主義といって、その他の価値観、例えば宗教などを一切受け付けなくなってしまう。

実際に私は宗教を全否定していたし、空想に過ぎないと思っていた。

しかし、そうであるならば、国家という概念も空想に過ぎず、たしかに存在しているのに間違いではないことに矛盾する。

こういったように、すべてを一つのもので説明しようとしていた私にとって、とても心に刺さった内容だった。

現代は、デジタル化に伴い、公私の区別が曖昧になり、全体主義に近づいていると警鐘を鳴らされていたが、それに対抗しようとしているのがダイバーシティインクルージョンで、特にこのインクルージョンがキーなのだと思う。

一元論が多数存在して、相対主義になるのではなく、複数性、多元論の間にもがきながらも複合していくことが現代哲学なのだと。

資本主義や自然科学主義など一元論に陥らないように心がけていきたい。

あと、もう一つ驚いたことが、考えてみれば当たり前なのだけれど、哲学者も人間なのだということ。

自分が論破されそうになったら、誤魔化して正当化しようとする。ナチスよりの思想をもつハイデガーもその一人で、痛いところをつかれると「わからない」と答えることができないこともあったそうだ。

そう考えると、自分の弱さを受け入れて素直になることが本当に大切なのだろう。

Posted by ブクログ

新しい全体主義は科学や技術から来るのかもしれない、という指摘はすごく腑に落ちる。

行き過ぎた相対主義からもう一度普遍性を見出せす取り組みこそ、新たな全体主義を防ぐ方法なのかもしれない。

Posted by ブクログ

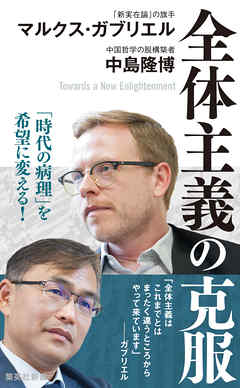

他の新書系のマルクス・ガブリエル本では見なかった内容もあり、漫然とながら一読するには小気味よいスタイルだが

対談形式ゆえの読み進めやすさと引き換えに失われるものも感じつつ、実在論などの進行形に踏み入れるには二の足を踏む。

Posted by ブクログ

科学は倫理・道徳を推し進めない、哲学を実践する意味はそこにあるという。

なんでも広告やら資本主義に組み込まれる社会。その中で、民主主義は自壊していくという。

なんでもSNSやインターネットに公開することで、ある・ないの二元的に自身の行動を捉えられる(公開していないものはないものとされる。)し、Googleに対して個人データや検索履歴などあらゆる行動を与えている。ただそれらの行動自体がGoogleやSNS会社の養分になっている。そして、それらの会社が我々の行動をサジェスト機能等で規定しうる。我々自身が無自覚に巨大ソフトウェア会社に従うことになる。ただ、それらのソフトウェア会社は民主的ではない。検索アルゴリズムは民主プロセスを踏まず、ただGoogleの思うままに表示されるし、Airbnbで借りた家でのトラブルは自己責任となり、Airbnbを運営する会社は借用者の権利を保障しない。無自覚に自主的に、非民主的なテクノロジーに従わざるを得ない状況はまさに全体主義の形が表れていると。テクノロジーが規定するものに従うつまり全体主義に加担するということになるからだ。そして、この全体主義の萌芽が国家単位で発生していたこれまでとは違い、国家の単位を超えたグローバル規模で発生しているということが現代の病理。

便利になること、効率よくなることが良いことだとすること自体が特定の「普遍」の押しつけである。過去のナチズムや大日本帝国もその自分達の勝手な普遍性を押し付けるために理性的に侵略していたと。

科学ですら、ガブリエルから言わせると一つの神話に過ぎない。一つの信仰であって普遍とは言えない。

なぜなら、存在者の無限に長い連鎖(=おそらく原因と呼べるもの)は無限にあるから。それぞれの存在者の連鎖が無限であって、それらのすべてを包含する文脈、背景、原因は究極的にはない。宇宙の始まりであるビッグバンでさえなんらかが先行して、、、という話と思われる。その究極的な原因、根拠と呼べるようなものがなく、それぞれの存在者がお互いに影響を与え続けているようなこと自体が安定性をもたらしていると。その運動自体は法則がない。科学ですらそれがどこでも統一的に通用する根拠はない。

どのスケールにおいても量子力学における確率論が展開されると。シェリングのいう原偶然性を認めることが重要としている。それが「普遍」の押しつけに陥らないための哲学であり、彼の提唱する新実在論。

常に他者が入り込む隙間があることを認めるということ。

自由意志のような哲学(意志と己とが分かれていて、原因となる意志と結果の己の行動とが明確に存在し、いつどこでも意志が同じであれば同じ結果になるとするような考え)ではなく、自己や出来事それ自体が自由であるという考え方(つまりどうなるかは分からない、神すらもいない)のもとで、どう生きるかって話をしている。

想像を働かせること。立ち止まること。

今、目の前にあるチキンのもともとの鳥の姿を想像すること、ファストファッションが作られる労働環境を想像すること、自分達の消費行動が誰かの搾取の上に成立しているかもしれないことに目を向けること。そういった想像力が重要である。売れればOK、自分が便利になればOKという話からの脱却。

対話によって文化それぞれの非対称を感じることがなくなる世界、つまり様々な伝統が自分たちの歴史の一部だと考える世界を目指す。想像を世界にまで広げるて、社会的想像の刷新・更新をしていくということを掲げている。

そうして出来上がる社会的想像が全を取り込むような力を持たないか、またそもそも理想はそうだとして、どういうものになりうるのかが想像しにくい点が気になったし、今後ももう少し考えてみたい。

Posted by ブクログ

内容がとにかく難しい

最初に触れる本としてはキツい

でも分からないからこそ考えるきっかけになるし、思考させることを心がけて作られているのかもしれない

完全に理解するには程遠いが、次に読んだ時に印象が変わりそうな本

Posted by ブクログ

2人の著者が現代社会の問題について、新たな全体主義の脅威への対応という視点から対談されています。まず、全体主義とは何なのか、それが現代にどのような形で存在しているのかについて明らかにされています。また、過去の例を採り、それらは全体主義にどう相対したのかを振り返る形を採られています。著者のガブリエルさんの新実在論と、東アジアの哲学(主として中国)をヒントに、資本主義を変化させることによって、将来の危機を克服することができるという光明があるということについて語られています。私たち全員の意識の問題だと思いますが、自分や仲間だけ良ければ良いという考え方ではなく、また自分の価値観が普遍だという誤った認識も改めないといけない、そうではないのだということを意識する必要性を考えさせられます。

Posted by ブクログ

イントロ二篇がつまらなかったので投げ捨てようとしたが、最後まで読んでみた。

とっちらかった雑談を、無理やりまとめた感のある本。

それだけに、他人の悪口の部分があけっぴろげて面白い。

ハイデガーだけでなく、ハーバーマスへのディスり方はなかなか鋭い。

しかし、王弼の「老子道徳経注」にまでマルクス・ガブリエルの話が及んだのには驚いた。

ヨーロッパ世界、更にはユダヤ・キリスト教世界から離れた思想は構築しうるか、しかし同時に多元的世界の存在を前提とした場合には、実は全体主義的思考も、ひとつの考え方に過ぎないとなるのではないか。

習近平中国の自信は、脱ヨーロッパの新たな中華思想構築の試みだからか?

Posted by ブクログ

TwitterやYoutubeで何気なく発言することが当たり前のようにパブリックコメントとして扱われて炎上する現象が頻発していることも、本書の対談が問題としている現象の一部なんだろうなぁと思いながら読み進めました。無底って概念、もっと知って自分になじませていきたいな。

Posted by ブクログ

マルクス・ガブリエルと「世界哲学史全8巻」の編纂者の一人中島さんの対話にもとづく本。

マルクス・ガブリエルは、なんだか面白そうなんだけど、どこが新しいのかはよくわからなかった。ポストモダーンの構築主義を批判する「あたらしい実在論」というのだが、「世界は存在しない」と主張していて、超越的な「1」を否定するポストモダーンの哲学者にみえる。

つまりは、構築主義が「あれも構築、これも構築。実在とか、本質なんてない」というところを「あれも実在、これも実在。すべてを包含する一つの世界はない」といっているだけ?たしかに「すべて構築」というより、「すべて実在」というほうが、なんか元気がでるけどね。。。。

みたいな印象を持っていた。

で、これを読んで、ようやくガブリエルが問題にしていることがわかった気がした。反「全体主義」だったんだ!

となると、急速にガブリエルの問題意識、なんとなく詭弁的に思われたロジック展開に込められたパッションが理解できてきた。

そうか、この熱さ、情熱があるから、なんだか〜と思いつつも、ついガブリエルを読んでしまうのか!と了解した。

で、この本は、哲学それ自体というより、ハイデガーやハーバーマスの言行に対する批判というか、ゴシップ話しみたいなのがあって、こんなんでいいかな?とか思うのだけど、そこには反「全体主義」という思いがあって、こういう哲学業界話しをあえて、活字にするということの意味が読み進めていくなかでわかってくる。

ガブリエルの主張に納得できないところもあるが、彼の問題としているところには共感できる。

多様性をメタレベルで包含する普遍ではなくて、多様性を乗っける共通のプラットフォームづくりみたいなのが大事なのかな?

だと哲学の思想それ自体というより、哲学業界というか、大学というシステム、そして大学間でのネットワークという哲学を生み出す仕組み自体が課題になってくる。

なので、ハイデガーやハーバーマスの言行と思想を切り分けて、思想だけを論じるということはできないわけだ。彼らの全体主義につながる思想を論じるとしても、それを脱構築する読みが必要になるということか?

それにしても、ガブリエルは、ポストモダーン批判の旗手みたいに言われるけど、実は、デリダを丁寧に読んでいるみたいで、やっぱこれって「ポスト・ポストモダーン」だなとあらためて思った。

ガブリエルの話がメインな本だが、中島さんはそのお話しをうまく引き出しているというだけでもすごいが、中国哲学を脱構築していくところがすごく面白い。

ちょっと中島さんの「中国哲学」系の本も読んでみようかな?

Posted by ブクログ

デジタル化の進展と全体主義化という本書の問題意識はとても納得できる。

現代の全体主義は、独裁者が上から民主主義を破壊するのではない。デジタルユーザーが、自ら進んで服従することで、独裁政権を生み出すのだ。恐ろしい!!

Posted by ブクログ

レベルの高い対話が続いて仕事帰りの電車の中では全く頭に入ってこず、、、

レヴィナスやハイデガーについての知識もないと今一つ面白さが伝わらないです。この時点でハードル高い。。

ただ現在の全体主義としてSNSを上げている点に関してはなるほどな、というかそういう考え方もあるのかと。