感情タグBEST3

Posted by ブクログ

▪️スタートアップでの重要指標「ユニットエコノミクス」=LTV顧客一人当たりの生涯収益−CAC顧客獲得コスト>0

赤字先行でも、一定期間後に黒字化する仕組みが必要。

《ココン》

▪️おそらく売れるだろう✖️。ユーザー視点で事業として成り立つか考える

《コーチユナイテッド》

▪️シャンプーマーケティングにおいて消費者インサイトの重要性を学んだ。

《メルカリ》

▪️ミッションバリューを浸透させるための「明るい宗教」→どうしても口に出すように。

褒める時にも「その取組み、〇〇(バリュー)でいいね」褒めるのが個人+企業

《ミラティブ》

▪️エモい(感情が動かされる)デーを作り、経営者の考えの共有を行う→心理的安全性を双方向で確保することが目的。

Posted by ブクログ

起業に興味があるものの、世の起業家は最初にどうスタートしたのかが知りたくなり、本書を手に取りました。期待通りそのイメージが具現化される本でした。

最小限のチーム、最小単位のプロダクトでスタートする。カルチャーフィットを優先する。KPIをしっかり分析する。…など他の起業本にも書いてあることに加えて、本書は起業家へのヒアリングで得たリアルなストーリーも付け加えて、具体例を挙げてくれています。

何度も見返したい1冊です!

Posted by ブクログ

さまざまな起業家のノウハウが書かれている。

スタートアップで活躍する方々の発想はなかなか自分にはできないと感じた。

やはり起業家の方々がどのようなことをしているかを知ることは、起業家の方々の行動を疑似体験しているようで面白い。

Posted by ブクログ

2/13

何度も読み直したい

起業にめちゃくちゃ活かせる内容

さまざまなスタートアップ経営者に各フェーズの取り組みを聞いた事例と著者のまとめが交互に繰り返される。

誰よりもマーケットプロダクト課題に詳しくなる必要がある。

そしていかに出し抜くかを考え抜いているのが成功者の特徴。

todo

この本を何度も読みながら事業を作ってみる

Posted by ブクログ

特に勉強になったのは

情報収集が本当に大事だという所。

その分野で他の誰よりも精通していると感じられるまで情報を集めてみようと思えたのが1番良かった。

基本的にわかりやすい文章で、スイスイ読めたのと起業してからの基本的に必要なことが書かれていたので躓いたときにもう一度読み返そうと思う。

Posted by ブクログ

スタートアップの教科書的な一冊。

自分の中にある呪縛をといてくれた、感謝の念を抱いた一札。

メモ

・起業の出発点

自分軸とマーケット社会軸

・アイデアの見つけ方。

事例起点、課題起点、構造変化起点

・構造変化要因PEST LE

legal法律規制動向

environmental自然環境動向

・原体験がなければ起業できないわけではない。

原体験があるほうが自分ごとで考えられるが、こだわりすぎると範囲が狭くなってしまうデメリットもある。原体験がレアすぎるとビジネスとして成立しない可能性も。

・半年間徹底的に情報を追いかければ、原体験がなくてもその分野で働く人と渡り合える知識を蓄えることは可能。

・アイデア評価基準 code republic

誰の何の課題を解決しているか

スケールできるのか

既存のサービスに変わる新しいサービスか

ビジネスとして成立するか

数年後により多くの人に使われるものか

・市場選定の罠

対価不発 本気で金を払う人いない

細分化不足 全体は大きいが解決対象は小さい

・スケールできるか。

大きな市場選定のみならず、どれだけの規模まで成長可能か、事業特性を見極めて慎重に評価必要。

・プレスリリースのスケジュールを先につくり、そこにプロダクト開発をあわせていく

・ターゲットを絞り込めていればオフラインの施策も有効に働きうる。うまく競争をさけて顧客獲得を行おう。

・ユーザー獲得のための5つの問い

機能改善 ユーザーの求める根源価値を提供できているか

機能拡充 リーチを増やせるユーザーペインはないか

ターゲットを絞る ターゲットを明確化、絞り込みできているか

NonPaid活用 ありとあらゆるPR機会を活用できているか

独自手法の開発 誰も実践していない集客方法を探し続けているか

・

Posted by ブクログ

2020年読んだ中で上位に入るスタートアップの課題とその解決策を各企業ごとにまとめた書籍。

かなり深堀りしていて事例集として読み返したくなります。

Posted by ブクログ

痺れた。個人的にはかなりのヒット。

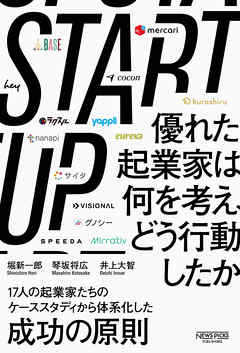

近年成功していると言われているベンチャーの創業者のケースからケーススタディとして成功するための秘訣を体系化した一冊。

正直、この法則が今後10年間ずっと正しいのかと言われると未知数だが、生の起業家の体験から自分の血肉にできるものがたくさんあった。

久々に紙で持っておきたい何度も読み返したい本。

Posted by ブクログ

・スタートアップで働く以上、最低限持つべき知識と考え方を与えてくれた本。

・ピボットを恐れない。

・クラシルの堀江さんの事業計画の解像度の高さに驚いた。

Posted by ブクログ

起業家が共通して直面する、アイディアの見つけ方、仲間を集める、プロダクトの検証などの課題を、成功体験を持つ起業家にインタビューしてる良書。自分たちの強さや勝ちパターンを見つけるだけでなく、諦めずにやること、ビジョンを持って取り組むことなど、起業を志す人には必ず読んで欲しい本

Posted by ブクログ

起業を志す人は必読

どうやって起業をするのかを事例を元にまとめられている

起業をする上で迷う点を、成功者の話を元に語られており、勉強になる

pairsは、アメリカの事例を400件くらい調べて生まれていたり、キャッシュエンジンとトラクションエンジンという概念を持っているのは、驚きだった。

MERYの、着想から、事業の分解の話、トラクションを作るための設計などは、なかなか外に出ない話だと思うので、何度も読み直したい。

今、大きくなっている会社のほとんどはめちゃくちゃ苦しんでいる事を感じたので、自分たちも頑張っていきたいと思わされた。

Posted by ブクログ

起業のポイントをプロセスごとに整理されており、分かりやすい。またポイントごとに具体的な事例が記載されているため、よくあるわかりきってるような一般的事項や理想論ではなく納得性があって良い

Posted by ブクログ

今をときめくスタートアップ起業家達の立上げ時や黎明期の苦労話を取材によって解き明かした本。著者は、Yahooグループのベンチャー投資ファンドであるYJキャピタル代表の堀氏である(他2名の凄い経歴方との共著でもある)ことから、その立場からしか知り得ない貴重な経験談が満載となっている。

本書で扱われている主な企業とサービスは、いずれもTVCMやネットで話題となっている企業ばかりである。

- メルカリ

- BASE

- ビズリーチ

- グノシー

- SPEEDA

- クラシル

起業の成功方法を一般化することは難しいが、経験者から学ぶ事を放棄する事は愚策である。本書は優れた起業家達の姿を間近で見てきた第三者が客観的にまとめた本であり、よくある成功者の自慢話に溢れたものではない。むしろ失敗談やそこからどう這い上がってきたかといったサバイバルのケーススタディと言って良い。起業を目指す人達にとって本書は必読書だろう。

以下、印象に残った文

◆ 優れた起業家の特徴、アイディア出しと検証を高速で回している、1つ目のアイディアで当たる人は殆どいない

- クラシルの堀江は当初フードデリバリーサービスを企画しVCにプレゼンしたが投資は見送られた。その後同サービスはピボットし、動画レシピサービスのデリッシュキッチンを始めた。

◆ 誰も気付いていない顧客獲得方法の発明 (既存の広告を使うと競合と同じ料金表を見る事となる)

- フリルの堀井はFacebookの広告管理画面がまだ英語で国内代理店がまだ扱っていない時代に法人アカウントを開設。自前で手作業により広告を運用しCPA8円で獲得に成功

- サイタの有安は、チラシを2000枚配ったが成約はゼロ。ロングテールのSEOで活路を見つけた。ドラム スクール 渋谷 初心者 というキーワードで1ヶ月に10人の申込みがあったという。

◆ なぜ自分たちがその課題を解決できるかを簡単に説明できる事

自社がリプレースする市場の以下を説明する

TAM: Total Addressable Market

SAM: Serviceable Available Market

SOM: Share of Market

課題解決のプロセルが複雑だと投資は見送られる

◆

MAU: Monthly Active User

WAU: Weekly

DAU: Daily

ビズリーチの南さんは、創業時に人集めに苦労したという。モルガン・スタンレーや楽天球団で活躍したのだから、順風満帆の起業だったのではと思っていたが意外にそうではなく、他の起業成功者達と同様、初期は苦労をしたという。そこで思いついたのが「草ベンチャー」という言葉だ。メンバーはそれぞれ平日は仕事を持っているが、週末になると集まって野球をする草野球のイメージで人を集めたという。

Posted by ブクログ

"本書を熟読したあなたは、先人たちの苦悩を疑似体験し、これらの不確実なプロセスを乗り越えるために必要な最低限の体系的な知識をインストールできたはずだ" このメッセージが本書の目的だと思う。そしてこらが有益か否かは自分次第と。

Posted by ブクログ

起業家の成功の秘訣を、インタビューとデスクトップリサーチを通じて浮き彫りにし、それらを一定体系化してまとめたもの。

起業のリアリティが色濃く感じられた。とともに、自分は0→1の起業家タイプではなく1→10を支援する参謀タイプだな、とも改めて感じることとなった笑

Posted by ブクログ

非常に面白かった。

特に具体的なスタートアップ各社のプロセスが見れたのが大きい。

概念として理解するだけではなく、具体的にどういうつまづきをどの会社がしたのかとか、どうリカバリしたのかがわかると知識に深みが出る。

スタートアップの失敗一位が「市場が存在しなかった」とかはドワンゴの川上さんが言ってたように「レッドオーシャンしかやらない」ということにもつながるとか、いろいろ、他の情報との連携が取れて、思考の深みが出る本。

ユーザーインタビューもそれ自体の情報価値はなく、そこから得るインサイトにある、など、色々セオリーが整理できて良かった。

Posted by ブクログ

自由主義 現場に任せる そしたらもっといいものをつくってくる場合がある。エンジニアは言われたものを作るだけではダメだ

優れたサービスは未完成でも人がくる

創業期にまつわる事業運営経験をベースに親身なアドバイスをしてくれるエンジェル投資家は心強い。

リソースが足りない時期にハンズオンの支援で助けてくれる投資家も頼もしい

鵜呑みは絶対にしてはいけない。

高い目標を持つ。

得意なことをやる

諦めない

Posted by ブクログ

スタートアップの起業フローを追体験できる貴重な書籍。第2章「最初の仲間を集める」と第5章「資金を調達する」は、一般会社員だと身につかない感覚。会社設立って難解なパズルをみんなで頭を捻って解く作業で、ビジネス面白いかもしれないと新たな発見ができました!ビジョナルとエウレカの話が個人的には好きです。

Posted by ブクログ

起業のお勉強。

多くの起業家が「社長の仕事は雑用です」と言う。創業者以外のメンバーは明確な役割を期待されてチームに加わっているため、与えられた役割を全うすることに一生懸命になる。結局、最後の頼みの綱は社長なので、社長自らが役割を限定しないことが重要だ。

共同創業者がプログラミングしかできない人であれば、社長自らが法務局に行って登記をしないと会社は始まらない。お金もなく、採用ができない内は、最終的に、社長が能力の有無の関係無しに手を動かさなくてはならない。

財務、経理、人事、労務、法務、総務、庶務などのすべてに、それらの設計と運用がまだ複雑ではないこの時期に関わることは、経営者としての成長につながる。

ビズリーチの多田(現ビズリーチ社長)はリファラル採用成功のポイントに次の3点を挙げている。

1 トップの熱量(自ら率先して行動することで、全社員がリファラル採用に主体的に参加)

2 数値の可視化(ランキングなどを導入して、社員同士が楽しみながら競い合う)

3 表彰制度(全社に対する貢献として表彰する。副賞として学習支援補助を出すなど)

本章の冒頭に紹介した、Appleのスティーブ・ジョブズの言葉にもあるように、優秀な人材は優秀な人材を紹介する。このポジティブ・スパイラルを構築できるようになると採用力は格段に高まる。自社のことを愛する優秀な社員が、さらなる優秀な仲間を集める。このループの構築をせびとも目指してほしい。

ミラティブ 赤川

「大前提として、今は "プロダクトの時代" だと思っています。ユーザー体験が悪いモノを作って勝ち続けている企業は世界にほぼ存在しない状態になってきているし、いいモノはスモールチームでもメガスケールする事例がここ10年でもたくさん出た。たとえば、WhatsAppは社員4人で10億ユーザーを抱えているし、Facebookだって一人から始まった。なので、創業初期から、もっとも重要視するべきはユーザー体験を作れるプロダクト人材だという思想でチームを作っていきました」

「採用面接の最初によく『人生、どうですか?』と聞きますね。これはアイスブレイクなんですけれど、回答でその人の人となりや、現状への不満や向上心・野心の度合い、人生に何を求めている人なのか、ということがわかったりします。あとは、いろいろ話して打ち解けた後に『ところで○○さんには闇(の部分)はありますか?』という質問をすることも多いです。

面接っていいことばかりを言いがちなんですが、なんだかんだ人間って甘える部分・弱い部分とか、自分が嫌だと思うポイントがあるじゃないですか。正直に自己開示してくれる人は信頼できるしミラティブに合うなと思います。闇が深い回答をしたらダメだというわけではありません。コンプレックスがエネルギーの源泉になっている人もいる。少しでも本音に近づいて相性を見たり、組織全体のバランスを取るために、この質問をしています」

ユーザーヒアリングでは、回答する側は思ったこと・感じたことを素直に答えるように求められる。しかし、ヒアリング相手が家族や友人であれば否定的なことは言いづらくなるものだ。また、口では「便利」や「使いたい」と言っていても実際に使わない・購入しないケースはごまんとある。顧客の声はアイディアを創出する際のきっかけとしては活躍するが、アイディアの検証には役立たない。

アイディアの検証時に見極めなくてはいけないなにより重要なポイントは、実際にお金を払ってプロダクトを購入したり、サービスを利用してくれるかどうかの「課金ポイント」。そして既存プログクトやサービスに戻らず、新しい自社のプロダクト・サービスを使い続けてくれるかどうかのリピートポイント」だ。

サイタの有安は、初月の利用客がたったの10人しかいなかったが、翌月継続率が100%だったことから勝負に出ることを決めた。継続率がもっともカギになる変数だという仮説があったからこその判断だった。

Pairsの赤坂は初日で20人、1ヶ月で1.5万人のユーザーが集まりはっきりと手応えを感じた。

それぞれクラシル、サイタ、Pairsのサービスにたどり着くまでに、各社でボツになったアイディアは山ほどある。ただし、起業家の誰もが、最後のアイディアにたどり着いたときには「今までにない感覚。これはイケると思った」と口を揃えて言う。まさに電流が走るような感覚だ。

すでに紹介したZOZOTOWNでは、ツケ払いというサービスをリリースしたことによって、今まで購入したくても購入できなかった層を取り込むことに成功した。リリース記事によれは、開始10ヶ月でツケ払い利用ユーザーは100万人まで拡大したそうだ。

CACを下げる方法は3つに分類される。

1 ターゲット顧客に限定したアプローチを探す

2 Non-Paidを活用する

3 誰も気づいていいない獲得方法を発見・発明する

デリー 堀江

「30億ぐらい資金調達するまで、僕が自分で広告運用画面全部いじってましたからね。だからこそ、CPIの下げ方や、ユーザーの獲得の仕方に死ぬほど詳しくなっていったんです。多分そのとき、僕は10分に1回ぐらい広告をチューニングしていましたね。『CPIが一瞬高くなったから、こいつ落として』みたいな。デイトレーダーみたいに、夜中じゅう張り付いてやってましたね」

「広告の入れ替えって、1時間遅れるだけでCPIが10円変わったりするんですよ。1円でも1000ダウンロードだったら、1万円じゃないですか。昔(前フードデリバリーサービスにおい て) 1万円稼ぐのに、どれだけ大変だったか。だったらCPI下げようぜって思う。いまだにケチな精神が根付いていますよね」

メルカリ 小泉

「事業はよくクルマに喩えられます。プロダクトとマーケティングが両輪で、ハンドルを持っているのが人、マネジメントチームです。そしてファイナンスはガソリン。ないとクルマが走らない」

Posted by ブクログ

500ページにもなる分厚い本だけど、事例も豊富でとても読みやすかった。

スタートアップや企業に興味がある人にはお勧めできる本。

コンサル出身の大学の先生と有名コンサルの息子で今はVCで働く二人が

スタートアップ成功の普遍法則と有名起業家のコメントをもとに機能的に補足した内容です。

結構、有名起業家の事例が多くて、ふわふわした一般論だけでなく、

具体的な内容に踏み込んでいてとても参考になります。

個人的に意外だったのが、成功した起業家は、

結構海外の事例や競合の事例をリサーチして調べているということ。

自分のプロダクトやサービスのトライ&エラーに時間を使っていると思っていたのですが、

それだけじゃなかったのはよい学びになりました。

今このご時世で起業したいなんて稀有な人は中々いないのかもしれませんが、

そういった人には北極星となって道を照らしてくれる本かもしれません。

Posted by ブクログ

課題を感じてたとしても、お金を払わないことが

たくさんあるというのがめちゃくちゃ腹落ちした。

これ意識してフィジビリするか本当に大切。

メモ

・自らが戦う領域において、誰よりも詳しくなるまで情報収集をしていた

・とにかく海外の事例を見続ける

・MVV浸透のために、普段から口にできるように会議室名にする

〇仮説の検証方法

2つの不発

・課題を感じてても、お金を払う人がいない

・市場が大きくても、解決するセグメントが小さい

・構想段階のアイデアを利用するかどうかについて、

顧客の声を聞くことに意味はほとんどない

→実際にサービスを使うかで検証しないといけない

・必要最低限のプロダクトで検証する

Omiaiで課金するユーザーがいることは知っていたので

スマホのUI設計に特化させたフィジビリをした

SPEEDAの場合は、新しい付加価値なので

本当にお金を測ってくれるかをまず見極めた

・既存サービスを使って検証できないかを考える

・必ずベンチマークの企業がいるので、何が何でも情報を取る

・自分がやりたいかどうかもとても重要な指標

Posted by ブクログ

今までブラックボックス(だと思っていた?)起業のノウハウを体系的にかつ、分かりやすく学ぶことができた。

さまざまな起業家の方々はやり方や思考は違えど、共有して勝ち筋を確かに持っているという印象を受けた。それは人の何十倍もの情報収集や検証を重ねた結果、定量定性的に確証が得られたからではないか。

行動力には本当に学ぶべきことが多い。

Posted by ブクログ

複数人の国内の起業家の具体的なエピソードをまとめた本

あんまり抽象化しすぎてエッセンスだけとった本よりも

こういう具体的な本が好きなのでよかった

Posted by ブクログ

近年一定の成功を収めている起業家の話をテーマ毎に纏めている本書籍、読み物としては面白かったです。ただ、起業時の参考になるかと言うと、必ずしもそうではないと思いました。この本の目的ではないでしょうが、各項目に記載ある当時の苦しみ等をもう少し深掘りして貰えればよりよかったなと思います。

Posted by ブクログ

起業の流れ、発展具合がわかって良かった。みないい学校卒でもあるけど行動力が素晴らしい例だと思う。分厚いけど文字大きめスペース多めなのでサクサク読める。

Posted by ブクログ

ラクスル、メルカリ、グノシー、サイタ等、日本を代表するベンチャー企業の代表者達が創業の経緯、苦労、マーケティング、ビジネスモデル構築、資金調達等を熱く語って頂いている本です。初めの一歩目を踏み出す事が如何に大変かを感じられる本です。あと、巻末の代表者達へのQ & Aは簡潔で為になりました。

Posted by ブクログ

数々のスタートアップの創業からマネタイズまでを見届けている、ベンチャーキャピタル群からのスタートアップ指南書。著者である堀新一郎さんは、YJキャピタル株式会社代表取締役であり、日本を中心に総額465億円のファンドを運用、累計出資社数は100社超えの実績を持つ。

多くのスタートアップ系書籍は欧米中心であり、日本初という意味でも勉強になる。

本当にスタートアップの会社、もしくは新規事業を始める前には有用だが手慣れている人からすると、各スタートアップ本の総括といった印象。

個人的には最小単位での検証→MVPの設計において各社を参考にできるのが良点に感じた。