感情タグBEST3

Posted by ブクログ

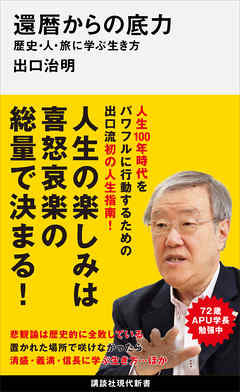

タイトルが還暦からとのことですが、老若男女誰でも対象に書かれています。著者のこれまでの経歴や経験から、ビジネスでの経験や本により学びを得られたとの人生指南です。

Posted by ブクログ

立命館アジア太平洋大学(APU)の学長が書かれた60歳からの人生書。やっぱり好きに生きること、やりたいことをやること、でも学び続けること。

(気に入った文章)

「・・・あるいは唐の第2代皇帝で、中国史上最高の名君の一人とされる太宗の言行録である 『貞観政要』には、「三つの鏡 (三鏡)」という話が出てきます。三つの鏡とは太宗が意思決 定の際に大事にしていたもので、具体的には「銅の鏡」と「歴史の鏡」、「人の鏡」です。

銅の鏡で自分を映し、自分の心身の状態をチェックする。 将来は予想できないので歴史 の鏡で過去の出来事を学ぶ。 人の鏡で部下の直言や諫言を受け入れる。人はこれら三つの 鏡によってのみ、よりよい意思決定を行えるという話です。だからカッカしやすい人 は、怒ったら自分の顔を鏡で見ることを習慣づけるといいかもしれません。

こういう先人の知恵は探してみると実にたくさんあるので、自分に向いたものを取り入れればいいと思います。」

Posted by ブクログ

同じ年の同じ月に発売された『「教える」ということ 日本を救う、[尖った人]を増やすには』と重なる箇所が多かったが、こちらの本の方が歴史の話が多くて、個人的には楽しめた。

Posted by ブクログ

還暦にはまだまだあるけど、手にしてみた1冊。さすが、出口さん、ハズレがない。還暦でなくミドル世代にも十分役に立つ、というか、氏の幅広い教養に裏打ちされた、多面的な見方から物ごと見られる、いわゆるコスパのいい1冊。広大な植民地と西欧最強の無敵艦隊を持つスペインがなぜ没落したのか?自身が学長を勤めるAPUではどういう教育を実践しているか…。などなど、非常に興味深く腹落ちする話ばかり。フロ、メシ、寝るからの脱却を。

Posted by ブクログ

還暦からの〜となっているけれど、年齢が変わらず多くを学べる内容。

出口さんは、新しい世界に入るにはまず関係法規を学ぶそう。何をなすべきかという理念、何をしてはならないかというルールが記されているとのこと。

法規は苦手意識しかなかったが、法規はいく手を阻む厄介者ではなく先人たちがつくってくれた道標だったのかと目から鱗。敬意を払いながら法規を学んでいこうと思う。

------(覚書)---------

・高齢者は「次世代のために働くこと」に意味があり、次世代を健全に育成するために生かされていると考えるべきなのです。p19

・ドイツのシュレーダー元首相「人を雇うということは、その人の人生に責任を持つということである。社会保険料を払えない企業は、そもそも人を雇う資格がないのた)p33

・日本の大学進学率は53%前後でOECD平均より7ポイント低い。つまり、日本は先進国の中では大学進学率の低い国なのです。(p40)

・「経団連、恐るべき同質集団」日経新聞電子版 2018年6月21日より

(1)全員男性で女性はゼロ人

(2)全員日本人で外国人はゼロ人

(3)一番若い副会長で62歳。50代以下はいない

(4)起業家もプロ経営者もいない

(5)転職経験がない

p52

・新しい世界に入るには関係法規を学ぶ

そこには何をなすべきかという理念や、何をしてはいけないかというルールが記されている(p126)

・何か新しいものをつくるとき、僕には一つの基準があります。それは「天の時、地の利、人の和」です。(p131)

・「教養=知識×考える力」

教養は、「美味しい人生を」楽しむためにあるp153

考える力をつけるには、考える力の高い人ほ真似から入り、試行錯誤を繰り返していく。

・読むべき六冊(p182)

『理想の共同体』ベネディクト・アンダーソン

『近代世界システム』ウォーラースティン

『国富論』『道徳感情論』アダム・スミス

『統治二論』ジョン・ロック

『種の起源』ダーウィン

・イギリスの政治家・哲学者エマンド・バーク『フランク革命の省察』

彼が重視したのは伝統と慣習。

長い時間をかけて、多くの人々が試行錯誤を繰り返した上で生き残ったものなのだから、完全ではないにせよ、決して間違ったものではないだろう、という考え。(p185)

・『天皇と儒教思想』東京大学 小島毅教授

明治政府による伝統づくりp189

・『陰謀の日本中世史』呉座勇一

本能寺の変をはじめとする日本中世史における数々の陰謀・謀略を取り上げ、歴史学の手法で分析p191

・「世界史から独立した日本史はない」p195

・『夢遊病者たち』クリストファー・クラーク

バルカン半島の紛争が史上初の総力戦、第一次世界大戦へと展開する過程をまとめた本

・世の中はお金が回っていればだいたいうまくいく

大雑把にいえば3.5%くらいを目安にして、それ以上であれば世界の経済はまあまあうまくいっている、それ以下ならちょっとまずい。p197

やはり良書

そこらにあるビジネス・実用書と異なり実に良書。

ファクトで考えるの大事。内容は全て当たり前の事柄ばかりなのに、慣習や精神論に振り回される現実の自分に喝が入ります。おっといけねえ、これを鵜呑みにしてはいかん。自分の頭で考えないとです。しかし自分の人生の主体は自分。面白くてなんぼです。ほんとほんと。ありがとうございました。また別府に行きたいな。これって出口さん経済効果ですね。

Posted by ブクログ

今年還暦を迎えるのですが、勇気を与えてもらいました。

エピソードではなくエビデンスで。

性別フリー。

明日に遅らせたら1日歳をとってしまう。

というのが心に残りました。

以下は読書メモ:

はじめに

どうすれば還暦からの底力を発揮できるかを明らかにするのが本書の目的

数字・ファクト・ロジックで、エピソードではなくエビデンスでとらえ、年齢フリーで考える

健康寿命を延ばす

一 社会とどう向き合うか

ヤング・サポーティング・オールドからオール・サポーティング・オールへ。所得税と住民票で回っていた社会から消費税とマイナンバーで回す社会へ。

定年廃止

厚生年金をパート、アルバイトに適用拡大

変態オタク系、偏差値系

人間はいいかげん=猪八戒

仕事がつまらない→どうすればつまらない仕事を楽しくできるかを考えればいい、どうしても思いつかなければ転職サイトに登録

日本の労働力は足りない 団塊世代1歳200万人が引退、新社会人は100万人、毎年100万人不足

所得の二極化は自然な現象→対処法は再分配政策

二 老後の孤独と家族とお金

「人・本・旅」のライフスタイル→老後の孤独はなくなる

宗教を信じるのは自由だが自然科学では人間は星のかけらからきて星のかけらに戻るだけ。死を思い悩んでも仕方ない。

性別フリー

さよなら、おっさん

三 自分への投資と学び続けるということ

あなたの行動にブレーキをかけるのは、ただ一つ、あなたの心だけなのです。

タテヨコ算数 タテ=時間軸、歴史軸 ヨコ=空間軸、世界軸、算数=データで物事を考える

教養はおいしい人生を楽しむためにある 教養=知識×考える力

四 世界の見方を歴史に学ぶ

開国を決断した老中阿部正弘

西郷隆盛=毛沢東、大久保利通=鄧小平、伊藤博文=第二の鄧小平

レコンキスタと血の純潔規定→ダイバーシティの真逆の政策→スペインの衰退

必読の古典

ベネディクト・アンダーソン「想像の共同体」 国民国家の構造の理解

ウォーラーステイン「近代世界システム」 先進国と発展途上国の構造的関係

アダム・スミス「国富論」マーケットの理解、「道徳感情論」公の理解

ジョン・ロック「統治二論」民主主義の理解

ダーウィン「種の起源」生命の進化の歴史

保守主義=人間はそれほど賢くないので正しい社会の設計図は描けない、不満がないならそのままでいい

革新主義=人間は一所懸命勉強したら賢くなるし哲人政治も可能、革新主義で失敗したのがフランス革命

米中は人の交流があり、利害が一致しているので危機的な状況にはならないだろう。

イギリスは長期的にはEUに戻るだろう。貧しくなる道を選ぶ国はない。独仏はEUが分解すると利するのはEU以外だと知っているのでEUは保たれるだろう。

五 持続可能性の高い社会を子供たちに残すために

人口減少問題 出生率の低さ 男女差別 無意識に育児、家事、介護は女性がやると刷り込まれている。

社会構造が意識を作る。

シラク三原則

どんな年齢の人も今この時が一番若いので、思いたったら行動する。明日に先送りしたら1日年をとってしまう。

迷ったらやる。迷ったら買う。迷ったら行く。行動しないと世界は1mmたりとも変わらない。

読んでいくと肚落ちします。

まもなく、62才になりますが、読んでいくと、なるほどと肚落ちすることがたくさんあります。

その年にならないとわからないのですが、一旦、定年で再雇用の身分になると、何か身が軽くなった感はします。

あと、規則正しい生活リズムを維持して、健康にそして、知識欲、旺盛にやっていきたいと思います。

Posted by ブクログ

最初に書かれている部分が参考になった。やはり同じ著者の本を続けて読むのは良い。「飯・風呂・寝る」という生活を送っていたので、それらを是正し、自分を取り戻していきたい。

Posted by ブクログ

定期的に出口さんの著書が読みたくなります。いつも元気をもらえますね。今作は、還暦からの生き方がテーマでしたが、いつもの出口節が語られており、ブレない安心感がありました。彼の常識にとらわれない、かつ合理的でシンプルな理論が素敵でしす。歴史的な考察を踏まえ、日本だけでなく世界的な視点から、今だけではなく未来を見据えた提言がたくさんありました。中でも、定年制の廃止、男女差別の撤廃、ダイバーシティの重要性、直観で行動に移すことの大切さが心に残りました。

Posted by ブクログ

「人・本・旅」!これからもずっとそうして生きたい。「食う・寝る・風呂」だけだとやっぱり味気ないよなと思う。

年老いても働かせる気か。そんな批判何なんだろう。日本はいつからそんな共産主義国家になったんだろう。キツくてやりがいもない嫌な仕事はたしかに続けたくない。でも、好きな仕事や一緒に働いてる人が楽しいと60で終わることに寂しさを感じるなぁと思う。

生涯現役。好きな言葉。

高齢者になっても、誰かの役に立ちたいな。

Posted by ブクログ

タイトル通り、作者の本を読むと学ぼうという力が湧きます。「人・本・旅」60歳は人生の折り返し点、教養は知識✖️考える力、歴史に学ぶ、迷ったらやる、行く。

忘れないようにしたいですね。

Posted by ブクログ

自分に限って言えば、著者ほど物事の本質を簡潔にズバッと芯を突く人間はいないと思う。

どうすれば出口さんのような境地に入る事が出来るんだろう。

本に書かれているように「人、本、旅」の実行かな。

とりあえず出口さんは自分の憧れる大人の一人。

これからも追いかけて行きたい。

Posted by ブクログ

相変わらず歯切れよく、気持ちいいほどシンプルで、わかりやすい。しかもきちんと具体的に視点を提示してくれる。納得。ファクトとロジックを標榜する出口さんらしい。さあ、自分はどうするか?

Posted by ブクログ

60歳の定年後からどう生きたらいいかだけでなく、若い世代も含めた全年代に通づる考えだった。

何かを始めるのに遅いということはない。始めたいと思った時が始め時で、今からやっても遅いんじゃないかと悩んでいる時間の方がもったいない。そんな時間があるなら今すぐ始めた方がよっぽど有意義だし、学ぶことが多い。

知識を蓄え、考える力を身につけること。これが人生において大きな意味を与えてくれるし、幸せの根幹なのだそう。

この考え方を聞いて、私も年齢というバイアスを捨てて学びたいと思ったときに勉強したり、大学院に行ったりする選択肢もありだなと思えるようになった。

これからはもっともっと知的好奇心を満たしていこう!

Posted by ブクログ

消費税の方が公平とは本当だろうか

新しい事を学ぶときに法律から学び始めると大枠が理解できる。

教養=知識✖︎考える力

数字・ファクト・ロジック

Posted by ブクログ

第一章 社会とどう向き合うか

第二章 老後の孤独と家族とお金

第三章 自分への投資と、学び続けるということ

第四章 世界の見方を歴史に学ぶ

第五章 持続可能性の高い社会を残すために

「還暦からの底力」を発揮するためのヒントとなる情報が満載。上から「こうすべき」と書かれたものではなく、「俺はこう考える、俺はこうやってきた」という出口流生き方のヒントの書である。

タイトルは「還暦から」となっているが、底力を発揮するのはいつからでもよく、著者は「思い立ったら今すぐ」という精神だ。つまり還暦からでも全く遅くないとの主張である。

最初の部分で、底力を発揮する上での重要なポイント2つが明示されていた。

①色眼鏡を外してフラットに物事を見ること(数字、ファクト、ロジック/エピソードでなくエビデンスで)。

②健康寿命を延ばすこと。

①は出口氏の基本ポリシーだ。

②について、健康寿命を延ばす最善策は「定年をなくせ(=年齢フリー)」である。その中での「敬老の日を廃止せよ」は大胆かつ同意できる提案である。「ヤング・サポーティング・オールド」から「オール・サポーティング・オール」への転換。

特に儒教的発想で「老人を敬え」と老人側から主張するような「敬老の日」は全く不要だ。そんなことを考えているヒマがあったら、どんどん働け(自分のためにも、そして次世代のためにも)と。あるいは好きなことに打ち込めと。そうして健康寿命が延びて、経済効率もよくなり、年金制度の破綻なんか心配に及ばないと。

2018年6月の日経新聞電子版「経団連、この恐るべき同質集団」という記事を取り上げていた。この記事は、小熊英二氏が「日本社会のしくみ」の中でも取り上げていた。経団連の特徴は次の通りと指摘。

・全員男性で女性がゼロ人

・全員に日本人で外国人はゼロ人

・一番若い副会長で62歳、50代以下はいない

・起業家もプロ経営者もない

・転職経験がない

男女平等の意識、ダイバシティの考え方、若い世代を尊重する年齢フリーの発想、そして自分の頭で考える体質の欠如の実態を指摘し、この体質が日本でGAFAやユニコーン企業が生まれにく体質そのものだと指摘している。

日本人は年間2000時間も働いて経済成長1%という超効率の悪い働き方をしているとも指摘。

つまり、出口氏はこれらとは反対の発想を社会活動にも自らの人生にも重視する。つまらない仕事をして、飯食って、風呂入って、寝ることを繰り返すだけの生き方を卒業せよと。

次の出口さんの発想は好きだ。

・人生はYes/Noゲームだが常にYesで行動する

・人生は愛情や友情の獲得競争

・「悔いなし・貯金なし」がモットー

・自己投資のススメ(投資先は人・本・旅)

「第四章 世界の見方を歴史に学ぶ」では、歴史から学べということと、その際に「日本の歴史」は「世界の歴史」と切り離すことなくつながりで見よと言われる。

この章でも、日本の明治維新までの流れを世界の中の日本という視点でダイジェスト的に紹介しながら、日本の盛衰は世界へのオープンな視点の有無がキーであること(明治維新での岩倉使節団の意義、第二次世界大戦時の日本の孤立など)を指摘し、スペイン没落の流れの中にダイバシティ視点の欠如があったこと(レコンキスタ、血の純潔規定など)などを指摘しつつ述べられる。

「世の中を理解するために必読の古典」として著者が紹介された署は次の6冊。

ベネディクト・アンダーソン「想像の共同体」

ウォーラー・ステイン「近代世界システム」

アダム・スミス「国富論」「道徳感情論」

ジョン・ロック「統治二論

ダーウィン「種の起源」

「第5章 持続可能性の高い社会を残すために」では少子化対策や社会保障改革についての著者の考えを述べられていた。

唐の第二代皇帝太宗の「貞観政要」の「三鏡」を紹介。リーダー論かな。

・銅の鏡:自己チェック

・歴史の鏡:過去から未来を学ぶ

・人の鏡:直言、諫言に耳を傾ける

「生涯学び(知は力)」だよ。そのために「人・本・旅」はいいよ。そしていいと思ったことは「迷わず始めよう」というのが著者のアドバイスである。

Posted by ブクログ

年寄りを敬い、頼る社会へ

■概要

Young supporting oldからAll supporting Allへ。

そのために我々が学ぶべきこと、心がけることは何か?あるべき社会は何か?

・supporting

年寄りを若者が支えるのは、人口増加が続く社会モデルだけ。我が国だけでなく、やがてどの国も少子高齢化は迎える。特に我が国は顕著。そんな中、敬老の精神を持ち出して若者が老人を支えようとしては社会が破綻する。

社会全体で貧困層やひとり親など弱者を支えていくことが福祉である。

・人間が老いても生きる理由

それは後継者、若者を育てるため。つまり年寄りを支えるのではなく、もっと年寄りを頼っていく社会にしていくべき。その方が年寄りも長生きできる。

・数字、ファクト、ロジック

- 経験ではなく歴史に学ぶ

- エピソードではなく事実

- 教養=知識×考える力

学びを深めるには人、本、旅。そのためには日本の低生産性を変えて、働きすぎを是正せよ。飯、風呂、寝るでは人、本、旅に時間は使えない。

■所感

ついつい60までのキャリア形成を考えてしまいがちだが、生涯を通してどう生きたいか、どうせ老いるならどう老いていくかを考える材料をくれた。

全体的には普段の出口治明節の復習になる。

Posted by ブクログ

内容は著者が他の本でも提言している「人・本・旅」の重要性を説いたもので、わかりやすく読みやすい。ただ、タイトルの「還暦からの底力」と本の内容に食い違いを感じた。この本、タイトルで読者層確保に損をしているのでは?

Posted by ブクログ

タイトルから、還暦からの人生指南と思いきや、何歳になっても、今が一番若い。行動せよ。それが健康寿命を延ばす道だ、と説く。

日本はとっくに世界の優等生では無い。政治、経済、社会の諸問題を一刀両断し、解く鍵を示す。目に鱗の提言も多い。

Posted by ブクログ

「年をとったらこういうことを楽しむのがいい」とは誰かが勝手に決めた通年である。必ずしも自分の好みではないが誰かが決めたパターンにわざわざ自分からはまりに行く必要はない、人間は一所懸命自分の好きなことをするのが一番幸せだ。多いに励みになる。ちょっと題名と違ったけれど。

Posted by ブクログ

出口治明さんの本を初めて読みました。きっかけは、新聞で紹介されてあり歴史・人・旅のタイトルに引かれ、そして出口さんの考え方など知りたくて。

この本を1回目読んだ時、先入観もあり読みづらくあまりピンとこなかったが、2回目読んだ時は目次からピンとくるところから読み出したら、もうどハマりして読み進めました。この本を通して、戦後からの経済のことや、これからの日本のことなどを、一人一人が自分で考えることの大切さや、人とのつながり、多様性、本を読み、旅をして知る。

イノベーションは既知×考える力でアイデアが生まれる。

P84.人のつながりは自分のコンテンツ次第。

自分高め自分を楽しむ、そこに興味を持ってくれる人が一緒にいると楽しいと思ってくれるんだと理解した。

P154.考える力をつけるにはまず古典の型をまねる。古典なんてどんな本なの?というくらい知らないが、古典に挑戦してみようと思いました。

Posted by ブクログ

序盤、昔と今の65歳は違う論にえらいこだわってて、この流れでいかれると正直しんどいな、って思ってたけど、読み進めるにつれ、次第にいつもの調子になって安心。”人・本・旅”のスローガンは確かに良いですね。人は難しいかもだけど、本と旅は、今後ともどんどんやっていきたい。

Posted by ブクログ

■読み応えあり。

■実は、筆者の過去の言葉に反発していたため、ずっと読む気がしなかったが、本の副題の「歴史、人、旅に学ぶ生き方」という言葉に共感し手に取った。

■筆者がよく勉強していること、それをわかりやすく伝えようとしていることは、本を読めばよくわかる。

■この本には人生の生き方の知恵が詰まっている。題名と関係なく、若い人にも読んでもらいたい。

この時代に生きていること

この時代に生きていることの意味や低迷している時代の生き方の道しるべになる一冊だと思います。もう一度、自分を見つめ直し前向きに進めるきっかけになると思います。

若者にもおすすめ

出口氏の複数の著作を人生100年時代の観点でまとめたような本。社会論、お金の話、教育への投資、歴史などが各章にコンパクトにまとまっており非常に読みやすく分かりやすい。もちろん中年以降の読者にも有用だが、若者にこそこうした日本の現代の知の巨人の経験と思考でたどり着いた生き方を人生の早い時期から意識するとさらに大きな効用があると思う。

Posted by ブクログ

最終章にも書いてあるが、「還暦ならでは」という本ではなく、全世代に向けて、前向きに生きるための普遍的な事柄が書いてある感じ。

「飯、風呂、寝る」じゃなくて「人・本・旅」であるとか、「迷ったらやる。迷ったら買う。迷ったら行く」あたりが根源的なメッセージ。

ただ、APUの話とか、国のありようの話とかは期待してこの本を手に取った人たちにとってはちょっと肩透かしな内容かもしれません。また、最終的に政治の問題にしてしまっているところもちょっとイマイチ。政治家を選ぶ民度が問われているのはそうなのかもしれないけれど。。

Posted by ブクログ

還暦に備えて読んだ本。

若い頃から病気を抱えているせいもあり、健康ならもっとばりばり働けたのに、楽しめたのに・・・と思うことも多かった。しかも、加齢とともに年相応の診療も増えて来た。

とはいうものの、いくつになっても生き方や考え方、学ぶ気持ちは忘れてはいけないと背を押された。

『人・本・旅』で自己投資をすること。さしずめ一番自己投資しやすいのは、『本』だ。

著者の奥深い文面には、世界、日本の動きを総合的に見ておられると感じる。人生で積み上げて来たデータが、フル回転していることがわかる。

Posted by ブクログ

著者のモットーは「数字・ファクト・ロジック」である

世の中、口先のうまい人も多く、

ロジック=自分が見つけた法則

ファクト=法則を支える事実(エピソード)

数字=上記を組み立てるのに必要な数字

となるので、順番も大事

数 字=日本の長時間勤務に見合わぬ生産性の低さ

ファクト=先進国中で三十年間の間、世界最低の成長

ロジック=大人も勉強しアップデートなければ負け組

人・本・旅に出あい還暦・古希問わずにチャレンジを

して社会に関わり、自分の好きな事を通じて幸せを感

じながら全部の世代が楽しめる社会を目指す

その為にはセーフティネットを信じて自ら毀損する様

な行為「年金不払い」を行わず良い政府を信じて経済

成長を通じて国の存続

税金・社会保険料を上手に再分配できる政府をつくる

という著者の主張は理解できるが根底が誤りで「政府

は再分配できない」組織になったので、現時点の正解

は分配をミスっても影響を少なくするように、ミスら

内容に単純にする・・・つまり『減税』しかない

Posted by ブクログ

雑誌で紹介されていた。

還暦、60歳で退職し、引退するのではなく、還暦からでもまだまだやれるという本人の実体験に基づいた話。

著者が昭和のおじさんなので、子供を産んで育てるのが当然、老後は家族と暮らす、というような旧態依然とした考え方が根底にあり、まずそこは人それぞれでしょう、と共感できなかった。本人の努力もあるだろうけど、時代や周りの人に恵まれて著者の今の生活があるので、自分の生き方がいいという主張も同意できない。

歳やこうあるべきという思い込みとか、そういったものに囚われずに人生過ごそうと思う。

Posted by ブクログ

現在日本では、いわゆる「定年」という概念が存在しており、そこには退職して今までの貯金と年金で生活していくスタイルが刻まれている。しかし100年時代といわれる今はもちろんそれではやっていけない。

また定年が存在する事で、健康寿命は延長されず寝たきりの人が増える。著者は働く事の大切さを伝えている。またより幸せな人生を送るためには「教養」が重要であり、それは知識と考える力である。その教養を高めるために必要なものも記されており、還暦に関係なく若い世代にもかなり役立つ内容となっている。

個人的に好きな文

直感というのものは、今までの人生で積み上げてきたデータをフルに使って脳が判断しているわけだから、直感以上に正しいものはない。