感情タグBEST3

Posted by ブクログ

我が家は日頃から「ニホンオオカミ再導入」を切に願っているので、絶滅動物は甦らせるべきか、というテーマにはとても興味があります。

夫がこの本を見つけてきたので私も読んでみました。

「ディ・エクスティンクション」とは遺伝子救済の取り組みのうち、絶滅種に対するものを指します。ちなみに絶滅危惧種に対するものは「遺伝補助」というそうです。

ディ・エクスティンクションに対して賛成反対云々を考えるための材料を知ることが出来、すっごくすっごく考えさせられました。

備忘録としても残しておきたいので長文書いちゃいます。。

ディ・エクスティンクションを考える前に、地域絶滅をした動物を再導入した際どうなったかについてにも触れておきます。

たとえば有名なのはヨセミテ国立公園でハイイロオオカミが再導入された事例。

6年で川沿いの植物が増え、土壌流出が減少し、ビーバーたちの姿が戻り、さらにビーバーが戻ったことでダムが戻り、水辺に住むカワウソから両生類まで多彩な生き物が戻ってきたそうです。

あー、日本でもやりたい!!

ということで、ディ・エクスティンクションを実行することは単純にその動物を復活させる、というだけでなく、地域一帯の生態系へ多大な影響をあたえるのです。

クジラは海洋に不可欠な上下方向の混合作業をもたらすし、ゾウは大木をなぎ倒し続けることで、草地に対する樹木の密度を下げ、夏場の太陽光の反射や冬場の風通しを促し、気候変動を緩和するそう。

ソ連がゾウの代わりにキャタピラー車を使って、木を根本から引き倒し餌を探す草食動物たちが雪を掘り返す仕組みをつくったら、土壌の温度は20度低下したそうです。

現在永久凍土が溶け出しているのも、マンモスが一因かもしれなくて、ノシノシ歩くことで氷が割れ下がっていた表面温度が、いなくなったことで長い時間を掛けて温度が上がったかもしれないのです。

更に、永久凍土が溶け出すことで土壌に埋まっていた大量の植物の残骸である炭素が溶け出し、それが空気中に放出されると、化学反応して二酸化炭素とメタンが大量に発生し、現在加速度的に地球温暖化に拍車をかけているんだそうです。

こんな風に、生き物は生態系に複雑に絡み合って存在していたということを忘れてはいけません!

生態系の機能全体に重大な影響を及ぼす種を、キーストーン種と呼びます。

それでは、その種がもつキーストーンとしての能力の高さに重点を置いて、ディ・エクスティンクションを実行する動物を決めればいいのでしょうか。

それともどの種を優先的に救うのかは、どれだけ最近絶滅したのかや、その過程で人類がどれだけの影響を及ぼしたのかに基づき、道義的責任によって決めるのでしょうか。

いえ、実際には、世間の歓心を買う動物が対象になる可能性が高いのです。マンモス再来のためには多額の寄付が期待できるでしょう。それが、ハワイの鳥を救う方には向いたりしないでしょう。

計画の進捗が富豪の私財頼みになり、対象種のえこひいきが起こった場合、ディ・エクスティンクションという新たな科学技術の介入を受けた自然環境はどんな姿になるのでしょうか・・・

そんなことまで考えたことがなかったので衝撃的でした。私自身は人類がかかわった絶滅に対し短絡的に贖罪のために復活させたい、としか思っていなかったからです。

ですから、ディ・エクスティンクションで復活した動物には特許が不可欠だとのことで、特許の行方によっては映画ジェラシックパークのような事態も起こり得るのです。

しかも、特許を取得できるか否かは各国の法律によるのだそうで…絶滅動物が商品化されるなんて・・・恐ろしい。

でも考えてみたら、一個体だけ復活させて動物園のオリで展示させることを目的にするのなら自然環境等まで配慮する必要がないので、その道のりはグッとハードルが下がるのは事実です。

そう考えると、絶滅動物を復活させるのは技術的に可能でも、倫理的にやっていいことなのか、という問題にもなってきます。

そもそも遺伝子操作で復活した動物は、絶滅種と同じように生き、同じように行動できる新しい生物でしかない、それはもしかしたら人工的な新種と呼ぶべきものかもしれないのです。

そうでなくても再生された動物が自然界に放たれた後、侵略的外来種になる可能性もあるのです。再来種と在来種の間に交雑が起こり、その個体群特有の遺伝的特徴が失われる可能性もあるのです。

また、絶滅動物・絶滅危惧種を守るという大義があれば、例えばキタシロサイの個体数が極めて危険な状態にあると言う理由でミナミシロサイを傷つけるような医学的措置を施すことは、倫理的に許されるのかという問題にも発展します。

倫理的、という観点からいうと、生物種が絶滅しても折を見てよみがえらせることができるとなったら、人々は絶滅の瀬戸際にある種のことを気に留めなくなるかもしれない、という懸念もあるそうです。

人類の金銭的利益のために犠牲になった種はいくらでもあったのですから、今度は彼らはその目的のために、同じ種をより適切なタイミングで元の場所に戻すと約束してみせるのかもしれない・・・

かつてクマやオオカミやヤマネコが狩猟によって地域絶滅したのは、家畜を殺されて収入を失うことを人間が恐れたからだし、環境汚染のために絶滅した動物も少なくないのですから。

地域住民の理解が得られなければ、住民に再び殺されるだけという笑えない結末もあり得るのです。

更にディ・エクスティンクションを実行するためには、個体数の減少を引き起こしたそもそもの原因を最初に解消する必要があります。もとの種を死に追いやった圧力が少しでも残っていたら再導入は成功しないからです。

人間の犠牲になった種も多数ありますがその他にも例えば、鳥マラリアによって絶滅したハワイ諸島の鳥類がいます。

そんな場合、ディ・エクスティンクションの技術によって種を再生させるだけでは済まず、マラリアに対する耐性を遺伝子に組み込む必要があるのです。これは人間が介入する領域なのでしょうか。

もしそれが重要なキーストーン種であったとしても・・・

本書では、ここに挙げた懸念を含め、ディ・エクスティンクションの課題が次々に掘り下げられていきます。

復元する種の選定、再生動物による自然環境の復元、かつての生息地に再投入した種の保護、ディ・エクスティンクションで生じる特許と収益、ディ・エクスティンクションの取り組みが絶滅危惧種にもたらす恩恵、過去の絶滅からの教訓など、文化、倫理、環境、法律、社会、哲学をめぐる諸問題は私の想像を超え多岐にわたりました。

現在、好むと好まざるとにかかわらず、ディ・エクスティンクションの実現性は高まっています。

ウェブに掲載された初期の候補には、カリスマ性があり、誰にでも気にいられそうな美しい鳥や、種の絶滅を象徴する哺乳類のような簡単に思い浮かぶ種が並んでいるそうです。

現在行われている野生動物保全の取り組みでさえ分類学上の隔たりはあって、鳥類と哺乳類が対象になりやすく、それ以外の取り組みは充分とは言えないそうです。

現在の私たちには絶滅危惧種を倫理的に取り扱うだけの文化的、政治的能力がまだ足りないといわざるを得ません。

この大量絶滅の時代において、生き物の絶滅という出来事を過去の過ちから真剣に学ばなければいけません。

生態系がより広い環境に組み込まれていることを認識し、1つの種が死に絶えればそれは壊れてしまい、決してもとに戻すことは出来ないことを理解することが大切なのです。

ディ・エクスティンクションを実行してもそれは結局、絶滅動物の代用品を新たに作ることでしかないということまで理解し、そのうえでこの取り組みをどう支援していくか、人類は皆考えるときだと思いました。

読んでよかった。ここ何年かで一番考えさせられた本です。

世界中の人に読んでもらって問題提起したい!!

Posted by ブクログ

絶滅種を遺伝的に甦らせるディ・エクスティンクションについての動向と、科学、倫理、社会的なポイントをポジティブ、ネガティブの両側面から分かりやすく解説。

素人が一番思い浮かべやすいジュラシックパーク(1作目)で描かれた問題点などは序盤で述べられており、その他の様々なリスクや技術的な壁も丁寧に記述されている。

「第三章:再生の有力候補種か?それはなぜか?」で取り上げられているIUCN(国際自然保護連合)の指針をベースにした10の検討項目を抜粋で引用しておく。6〜10に対するハードルは非常に高いのではないか。

1、過去に個体数減少と絶滅を引き起こした原因を特定し、対策をとれるか

2、個体数減少と絶滅を引き起こす現在・将来の潜在的な原因を特定し、対策をとれるか

3、候補となっている種の生物的、非生物的ニーズを理解し、その命の不可欠な要素を特定することや、放出地の根拠を提示できるか

4、管理のなされた適切な生息地が、現在・将来において十分な広さで存在するか

5、種の移植計画と既存の政策・規制のあいだに齟齬がないか

6、種の移植で見込まれる費用と便益が放出域とその近隣社会に受け入れられるか

7、移植された再生種が受け入れ地域の社会、生態系に悪影響を及ぼすリスクは許容範囲か

8、また病原体関連のリスクは許容範囲か

9、人間の生活基盤や生態系サービスへのリスクは許容範囲か

10、生態系や社会、経済に対して許容できない影響が生じた場合、移植種の排除や殺処分は可能か

Posted by ブクログ

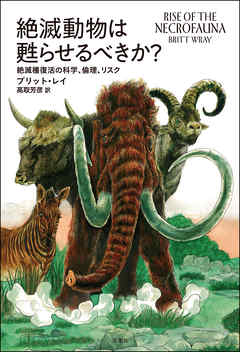

もうすぐ大阪でマンモス展があるので、それに向けて盛り上がる為に読んだ一冊。

事前準備としては申し分ない。

でも結構蘇らすことには否定的。

ジュラシックパークならぬマンモスワールドはやっぱり難しいのかしらん。

マンモス展観てきました。

夏休み中でもあり、自由研究でも兼ねているのか、メモを取る子供が多数。お父さんが一生懸命レクチャーしてました。

仔馬や仔犬の保存状態の良い遺体。そして本命のケナガマンモスの頭だの鼻だの体毛だのが展示してある。

いかんせん標本が少ないから全体的に展示は少なめ。

発掘や研究を説明するスペースに多くを割いてました。

最後にマンモス復活プロジェクトに関して言及してましたが、やはりかなりトーンダウン中です。

これからの学会の取り組み、方向性、何を目指すのか、何をしたいのか、と大人の事情を書き連ねていました。

まだまだ復活には時間が掛かりそうです。

展覧会としては凄く面白いよ。