感情タグBEST3

Posted by ブクログ

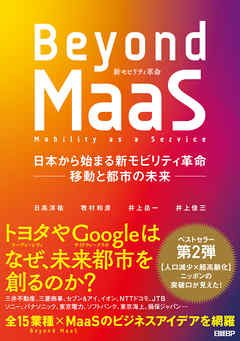

2018年に刊行された前作の続編。

世界各国のMaaS に取組む企業の事例が紹介されてます。日本の自動車部品メーカーのアイシンの

取組み(チヨイソコ)か勉強になります。

MaaSについて勉強したい方にお勧めです。

Posted by ブクログ

Massの現状と世界や日本でどの様な実験が進められているかが実例多く紹介されている。日常生活にどう馴染むのかを想像しながら読むと面白いと思う。

Posted by ブクログ

おもしろく拝見させていただきました。豊富な写真や図表、現在進行形のたくさんの事例が図鑑のように確認できる。事実をありのままに伝える。主催者に語らせる。終章に

スマートシテイ実現に向けて と題され、3つのキーワードがのせられています。それが結論なのでは?

Posted by ブクログ

携わっている分野から飛び出て視野を広げたいと思い購入。

近未来社会のモビリティサービスMaaSをさらに深掘りし、Deep MaaS とBeyond MaaS の2つの切り口から説明。

自動車業界の今後、またそれ以外の業界×MaaS を組み合わせておりかなり面白かった。

Posted by ブクログ

前作MaaSで100年に1度のモビリティ革命について非常にわかり易く描かれており、その第2弾・続編も読んでみた。

日本における「移動」と「都市」の未来、そのプレーヤーがどのような動きをしようとしているのか、具体的な企業とその事例が描かれている。

「DeepMaaS」「BeyondMaaS」2つの方向性から、大きな社会変化について挑戦している企業の実例がとても興味深い。

MaaSを起点とした社会の変化、様々な業界への波及、相乗効果に、敏感となり、日々の活動を行っていく必要性、時代から取り残されない、時代を先取りする事が今後のビジネスはとても大事である事を再認識した。

Posted by ブクログ

MaaS時代においては、公共交通機関の関係性は「競争」から「共創」へ変化していく。これまでは同一地域の競争関係の中で切磋琢磨しながら、互いのサービスを向上させてきた。いわゆる競争関係である。今後は、良い意味での緊張感のある状況で、共創関係をどのように構築するか、エコシステムをどのように構築するかがポイントになる。それは同一地域においても、遠く離れた地域でも同じような課題を抱えている事業者間や、同じシステムを活用できる場合には積極的に連携メリットを模索していけるといい。

(引用)Beyond MaaS 日本から始まる新モビリティ革命 ー移動と都市の未来ー、著者:日高洋祐・牧村和彦・井上岳一・井上佳三、日経BP、2020年、211-212

本書を読み終えるまで、私は、MaaSについて、単にアプリを用いたナビゲーション(地図、経路検索)や予約・決済機能のことだと思っていた。しかし、その考えは、根底から覆させられた。MaaSは、交通分野のサービス深化となるDeep MaaSの世界、そして異業種連携で新たな価値を創出するBeyond MaaSの世界へと続く。Beyond MaaSの世界では、少子高齢化に伴う社会問題(買物難民等)を解決し、近未来的な、新たな都市構築の可能性を秘めている。つまり、より快適で、スマートな生活スタイルが実現可能になる。

本書には、GOJEKのシンガポール ゼネラルマネジャーのLien Choong Luen氏も登場する。GOJEKでは、既に生活に密着したスーパーアプリを開発し、東南アジアの人々の暮らしに欠かせないものになっているという。私は、本書を読み進め、車による配車サービスから買い物代行サービス、リラクゼーション関連の出張サービスに至るまで、「人々が移動する」という負担を極力排除し、ライフスタイルを豊かにする取り組みであると感じた。

冒頭に記したとおり、MaaSは、異業種とのコラボも可能だ。本書では、様々なビジネスモデルが紹介されており、例えば、電力✕MaaS、住宅・不動産✕MaaS、保険✕MaaSなどがある。また、観光✕MaaSや災害・防災✕MaaSなど、産業界のみならず、自治体とのコラボにも十分な可能性を秘めている。

ただ、私は、Society5.0の時代が到来し、各都市が「スマートシティを目指す」と言い放っても、そこに住む人々の暮らしが快適で真にスマートでなければならないと思う。その答えは、海外の先進事例を参考に、「どの点が真に人々の生活に役立ったのか」、そして「なぜ人々に支持され続けているのか」という視点で本書を読み進めれば、きっと探し出せる。なぜなら、この一冊で、MaaSの世界、そしてそこから発展する近未来の都市像が浮かびあがってくるからだ。

私も、今の仕事がBeyond MaaS世界構築の一助となればと思う。そして、いつの日か、自分の街にBeyond MaaSの世界が訪れることを心待ちにしたい。

Posted by ブクログ

Maas導入に向けた課題、導入し継続していくための考え方、実際行われているビジネスの事例などまとめられた本。ボリュームが多く読み応えがあったが、全体象は押さえられて良かった。細かな部分でついていけていない所も多々あるが、今後少しづつ補間して理解を深めていきたい。

Posted by ブクログ

同著者ら2冊目。

前作では主にMaaSとは〜、と言う導入が主だった印象だが、本作ではBeyond MaaSと名付け、いかにMaaSを他の産業と結びつけて発展させていくかと言う、言わば実践編と言える。

20年以上前、インターネットが現れた頃に現在の世界を予想出来ただろうか、とでも言いたげなほど、MaaSには様々な可能性があると思う。7章であげられる15の産業はもちろん、他の産業とも十分親和性はあると思う。

ただやはり地方民としては、公共交通が貧弱なのでそこをどう解決していくのか、課題はそれに尽きる。

Posted by ブクログ

スマホ1つで交通手段の検索から予約・決済までワンストップで完結するMaaS。旅をするのも楽しくなる非常に便利なツールだが、利害関係者との調整や法律規制の壁もあり、本格的な普及にはまだまだ時間がかかりそう。(2030年代の自動運転の普及とセットか。)観光を切り口に、地方の活性化につながることを期待したい。

Posted by ブクログ

世界における事例を踏まえながら日本版MaaSの方向性・最新動向をわかりやすく伝えてくれる2020年3月の本。

100年に一度といわれる変革が起きている中、どういった可能性がありうるのか、はたまた各種業界がMaaSと組み合わせてどういったことを始めているのか、そしてSmartCityとのつながりはなんなのか、といったところをわかりやすくまとめてくださっていて、この業界に関わっているものからすると大変ありがたい本。

2018年11月の前作に引き続いて、さらに今一歩踏み込んだ事例として書かれているのでわかりやすいし、理解がより深まる。

盲目的にこの本に書いてある情報を信奉するわけではないが、検討の方向性や協業のヒント、そしてこの業界に関わっている営業担当としては、なんらかの課題解決に寄与する提案の仮説が導き出されたのはうれしいこと。

(昨今、ちょっと別で勉強したエネルギーインフラとの連携や、蓄電池との連携などもヒントになった)

この業界に関わるものからすると、絶対読んでおかねばならない必須本ではないでしょうか。

Posted by ブクログ

MaaSはビジネスにするのが難しい。

つまり、どうやってカネを稼ぐのか。

今のところ、MaaSの概念はあれど儲けに繋がる方法は確立していない。

では、現状何が起きているのかというとMaaSの概念を中心としたビジネスとビジネスの横串をさすこと。

〇〇×MaaS

この掛け算を繰り返し、いつかは確固たるMaaSビジネスが生まれていくのだろう。

本書では、その〇〇に含まれる、ビジネス事例を列挙している。

Posted by ブクログ

「MaaS」が出版されてから1年と少し。日本国内におけるMaaSの状況は大きく変わった。

本書の冒頭で次々と紹介される国産のMaaS、実証実験がその変化を雄弁に語っている。

本書ではMaaSの最前線、そしてDeep MaaSとBeyond MaaSといった「MaaSの先」について触れている。

国内外のプレーヤーによるインタビュー、国内屈指の有識者である筆者陣による未来予想図は読み応えがある。

紹介されている実証実験の「参加者には好評だった」という定性的なところから、ビジネスとしての飛躍までどう繋げていくのか。その点と点を繋ぐ道筋はまだおぼろげだ。

それはMaaSの先鋒をひた走るWhimのサンポ氏のインタビューからも感じられた。

様々な実装がなされ、その成果がちらほら見えてきている今だからこそ、輝かしい未来への展望への道筋を無邪気には信じられないというのが正直なところ。

それが前著が出てから本書が出るまでの変化なのかもしれない。

Posted by ブクログ

MaaSを一通り押さえておくならおすすめ

ただし、前提としてビジネス、デジタルビジネスの一般論は押さえておくと良い

具体事例や長い固有名詞が多いので、見た目のボリュームほどの内容は無い

Posted by ブクログ

「MaaS モビリティ革命の先にある全産業のゲームチェンジ」続編。Beyond MaaSとDeep MaaSという軸で全世界の最新動向を概説・細説する。刊行物の性だが「2020年時点」の最新動向というビフォーコロナであり、内容も取組み事例とコンセプトが雑多に掲載されている印象で意味合いを捉えることに読者としてはやや苦労する。MaaSの事例は国・街・企業と豊富に紹介されているので知見獲得に読むにはよいかもしれない。

Posted by ブクログ

2021.03.25 maasの未来をdeep maasとbeyond maasの視点から解説。世界の様々な事例と各界の専門家のインタビューで構成されている。とても参考になるが、一方でmaasの進展には難問がたくさんあることもよく理解できる。

Posted by ブクログ

伊豆MaaSの後に読んでみた。その中で否定されていた「日本版MaaS」という言葉。バス・鉄道などの公共交通が多様な事業と共に展開されてきたこと、交通をなんの協力関係もない多くの民間企業が担ってきたことがその所以だという。それは伊豆MaaSの中でまさに著者が感じた今後の可能性であり、直面した困難だ。

さらには、ポジティブリスト方式に基づく日本の法令なども日本版MaaSの実現を困難にする(なぜ日本がポジティブリスト方式なのかはまた別の機会に学びたい)。その中で、「健康、地域活性化、生活の満足度」に力点を置いた日本版MaaSを実現するためには、民間企業だけでなく都道府県等までを巻き込んだ努力が欠かせない。

いまのMaaSを見ていると、先進的な企業だけが意欲的にMaaSに参加し顧客を取り囲む。多くのデータを集積して自分たちのサービスに顧客を呼び寄せる。というサイクルになっているのではないかと感じてしまう。しかし、MaaSの本来目指すべきは特定の企業を潤すことではなく、サービス全体を最適化し、都市を最適化していくことなのだ。そのためにデータはオープンでなければいけないし、データを集める「権利」だけでなく、集めたデータを何に役立てるかという「義務」もまた大切である。

MaaSを多くの生態系で成り立つ1つのエコシステムとして捉えるという考え方は非常に面白いと思った。まだ実体のよくわからないものをどう捉えるか、何と結びつけるのかという思考には学ぶところが大きい。

Deep MaaS

中でも学びになったのが、トヨタのウーブン・シティに関する記述。「トヨタが街をつくる」そのインパクトは大きかったが、正直なんのために?という疑問が拭えなかった。実在の街と対になる仮想空間=デジタル・オペレーティング・システムを作り、様々な分野の技術・サービスをまとめ上げるMaaSコントローラー(p150)を自社が担うことにこそ価値があるのだ。モビリティを軸に多様な事業との接点を持ち、多様なデータを集積するという新たなポジションを確立していきたいのだろう。

Beyond MaaS

MaaSが実際にどんな産業と関わりうるのか。その可能性は思っていた以上に幅広い。中でも印象的だったのは電力(エネルギー)×MaaS。EV化の波が思いがけず電力と自動車を近づけていることを知った。電力会社が自ら事業を手がけているわけでもないのに別のサービスとセット販売しているのは、他産業が電力を結びつけて競争力を高めているのに対抗せざるを得ないからなのだろう。こうして、思わぬところにビジネスが拡大していくのならば、常に広い視野を持っておかなければと思い直した。

Posted by ブクログ

2020年8月現時点にてMaasの概要、どの様な施作が打たれて、今後どうなって行くのか各国の話題を絡め、おぼろげながら述べられている。取り止めもなくいろんな方面での取り組みが書かれている。決して簡潔にまとめられ、結論が述べられているわけではない。言葉先行にならないよう考えながら読まないといけない。

Posted by ブクログ

スマートシティについての最新の知見に触れたいと思い読んでみた。

長々と書いてあるが、通底しているものは共通していて、これまでの交通システムがそれぞれでICT化してきたものが、全体としてつながって、決済機能もついて、さらに観光など別の領域ともつながっていく世界がこれからやってくるんだ、というお話だったかと思う。

そうなると、前提として多様な交通サービスが存在することが必要となり、車とタクシー、バスぐらいしかない地方部ではなかなか難しいんじゃないと思うところで、実際におそらくは都会部に比べるとMaaSというレベルにはなかなかならないようだが、オンデマンドタクシーなども使えばうまく機能するかもしれない。むしろ需要が少ないがためにすぐに赤字になってしまう地方公共交通においては、ICTをうまく活用して需要に応じた交通システムができあがれば経済的に回る仕組みができるかも、という希望は持てた。

しかし、これを読んでいるタイミングで、グーグルがカナダ・トロントで進めていたスマートシティからの撤退を表明した。ドラスティックな変化、というのはやはり難しいのかな。利便性から徐々に広まっていくというこれまでのICT化のセオリーが結局はここでも適用されるのかな。

Posted by ブクログ

前作ではMaaSの基本的な概念や各国各社の幅広い取り組みを紹介している良著でした。でその続編にあたる本著はMaaSのネクストステップとして、Deep MaaSとBeyond MaaSという2つの切り口を紹介している。

Deep MaaSは既存の交通手段(鉄道、バス、タクシーなど)の進化について深掘りしていて、Beyond MaaSはモビリティと他の業界とのシナジーについて説いている。

正直、Deep MaaSパートは全く深掘りされてないように思えたけども、タイトルからもわかる通り、メインテーマはBeyond MaaSである。

日本の公共交通機関は他国と比べて極めてサービス品質は高いし、マイカー所有率が高過ぎる訳でもない。つまり、MaaSが盛り上がっている他国とはそもそもの課題点が違っている(他国は主に、都市部におけるマイカー比率を下げて、公共交通機関の利用率を上げたい、というのが大前提)

そのため、日本のモビリティ事情における本当の課題に対して解決していこうというのが多分Deep MaaS(というか単にMaaSと言えばいい)だけど、むしろ日本にとって本当にポテンシャルがあるのは、モビリティが高度化することで波及的に他の業界が発展することなんだろう。すなわちBeyond MaaSのほう。

ただ、この領域ももともと日本は他国より進んでる。日本の公共交通機関は(公共とは言うものの)民間が経営していて、すなわち営利目的である。他国は名前の通り公営が多い。利益率が低い鉄道事業自体ではなく、関連する不動産や住宅や小売業やアミューズメントなどを鉄道路線沿いに配置して、そこで利益を生む。そういう構造がすでに日本には当たり前にある。

そこを更に発展させないと経済効果はない訳で、かなりハードルの高いスタートである。(実際、この本の中でも「MaaSのビジネスモデルはまだ発明されていない」と書かれている!)

本の中でもBeyond MaaSの例として、「○○ × MaaS」というのがたくさん紹介されている。しかし、いずれも現実味が今一歩という感じで、しばらく業界として模索していく段階が続きそうだと言う印象。

同じことを何度も書いているのは、著者が4人いて分担しているからだろうか。そこの読みにくさは残念。