感情タグBEST3

Posted by ブクログ

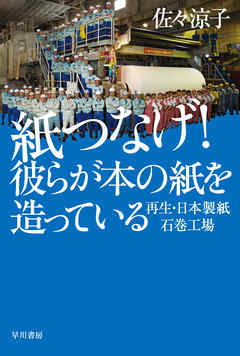

何よりも、「この出来事を本にして、世の中に知らせるのだ」という意志を感じた。

冒頭70ページの東日本大震災の当事者からの目線だけでも圧巻だった。

そこから、キレイだけでない話、人間の絶望と希望、紙製品への誇り、プラントへの愛。

様々な要素がテンポよく混ざり合って駆け抜けていく、レベルの高いノンフィクションであった。

Posted by ブクログ

メモパットのインスタライブで知った本。b7バルキーという紙。b7は紙を作った人が好きなギターコードでバルキーは嵩高の意味だと言っていた。本当かどうかは知らんけど。紙についての説明も見逃せないノンフィクション。東日本大震災の悲惨さ。製紙工場存続の危機。出版業界との信頼関係。この人たちがいたから紙の本がつながったんだなあ。この作者の別のノンフィクションも読みたくなった。

Posted by ブクログ

震災の記憶は少しづつ風化してゆく。人間として普通に生活していくためには、忘却も必要なことではあるが、時には、しっかりと向き合い思い出すことも必要である。そんな時に、この本はしっかりと思い出させてくれる良書です。

Posted by ブクログ

震災当時勤めていた会社が製造業で、同じ様に瓦礫や車が倉庫内に突き刺さり、ご遺体などもあった。まさに共感する場面が続いて、泣きながら読んだ。日本製紙の人々に感動した。

Posted by ブクログ

東日本大震災で被災した1企業の様を記した本である。東電関連の著書は多々ありTVや映画で放映もされ、私も多少は知り得ている。

が、今回、日本製紙石巻工場の話は初めて知った。被災者の生の声、世間には届いていない事実等もっともっと伝えていかなければならない。風化させてはいけない。誰もがいつ被災者になるか分からないのだから。

この本を1人でも多くの方が手に取り、紙をめくり、その感触を忘れずに、そして震災の事を思い出して何かを感じてくれます様に…

そしてそして、やはり私は紙の本が好き!

「本はやっぱりめくらなくちゃね…。」

これからは紙質や色味等にも関心を持って本に接していこう…

Posted by ブクログ

涙なしでは読めない、良作でした。

ノンフィクション、震災を扱うもので日本製紙の方々、震災に見舞われた方に対する敬意を感じる丁寧な内容と感じました。

冒頭からの時系列での出来事は、もう、文字で読むだけでも辛く涙が止まりません。

決死の避難、生き抜く様子にはなんと言えば良いのか。とにかく多くの人に読んでもらいたいと思いました。

こんな事があったと知って欲しい(もしかしたら知られてるのかもしれませんが私はこの本で知りました)、教訓を生かして一人でも多くの人が災害で生き抜いて欲しい、救われて欲しいと強く思いました。

助かった後の困難についても描かれています。

日本製紙という会社内の出来事だけでなく、周りの地域住民から供給物資について誤解されたり、泥掻き出しを任されたり、日本製紙は悪くないのに!と憤慨してしまいそうになるけれど、

災害は誰も悪くなくて、人は非常時に周りのことが考えられなくなり、こんな風になってしまうものなのかな、と物悲しくなりました。

そんな中でも日本製紙社員は腐る事なく、短期間でのマシン復興のために黙々と気の遠くなる作業を続けてきた事、尊敬します。

文章で書けば短いかもしれないけれど、その当時は終わりが来るのか先が見えなくて辛いでしょうし弱音も愚痴も吐きたかったでしょうし、鬱憤を発散したかったと思います。本当にお疲れ様でした。

日本製紙の各役職の方々が、この本で読む限りとても素晴らしい方達ばかりで。

その役職につくからには責務を全うするという気概が感じられて胸が熱くなりました。

「自分」「私的」を押し殺して、日本製紙の社員として、の行動に感動しました、特に当時の石巻工場長の倉田さんには心を動かされっぱなしでした。

工場長として発破をかけねばならず、半年復興、と言い渡し、周りに徐々にやる気が伝播し、実現まで至る。

最初の「半年復興」と言う時の勇気といえばいいのか覚悟といえば良いのか。葛藤があったと思いますがとにかく日本製紙石巻工場のために注力した様に敬意を表したいです。

倉田さんの退職後のお言葉は沁み入るものでした。実際に体験しないと分かり得ない辛さがあるんですね。そうですよね。

倉田さん、

今『鬼滅の刃』はじめ大人気作品で漫画市場が盛り上がってますよ。

私は紙の本が好きです。

8号親分の憲昭さんの紙の説明は知らないことばかりでした。小さい頃から触れてきた週刊漫画やコミックス、本の紙が届けられる読む側を思って作られていた事。

嵩とか、手触りとか、切れないように、なんて気づいてなかったけれど気づかないうちに守られてるきたんだなと考えると涙が出てきます。

紙で読むのが大好きです。

漫画は手がコミックスのどこの辺りを読んでいたか勝手に覚えて、あのシーンを読み返したいと思った時に紙の本だと目星がつきます。

でも電子書籍だと何巻のどの辺りだったのかが中々検討がつきません。

スワイプは便利で一瞬ですが、紙のページを捲る時は五感で本を味わってたんだなとわかりました。

『スマホ脳』でも、スマホ依存に警鐘が鳴らされているので本/漫画を読む時まで電子じゃない方がいいんじゃないかと個人的には思います。

でも、電子書籍の良さも電子書籍が性に合う人もいると思うので選択して自分の好きなものを読めばいいと思いますが多感で様々なことを経験してから自分に合うことを学んで欲しいと思う子供達、若い世代には紙の本にまず触れて欲しいなと思います。

『紙つなげ』というタイトルがどのような意味を持っていたのか、ピンときていませんでしたが本を読むとわかります。

また、エピローグで冒頭の気になっていたエピソードが回収されるので単純に読み物としてもクオリティが高いと感じました。

文庫版の解説で、著者の方が『エンジェルフライト』も書かれていると知りました。

国際霊柩送還士について書かれた本で、2013年5月に存在を知りほしい物リストに入れてましたが読む機会がありませんでした。

でもこれをきっかけに手に取ってみようと思えました。

思えば、この本も、『「本をつくる」という仕事』を読んで存在を知り、そのように繋がって手に取ったもの。

紙がつながれて、本となり、お店に並び、本同士で繋がり、私に届いてくれた気がします。

店頭に並ぶ本の紙について意識を向けたことがあまりなかったけれど、この本を読んだことでこれからは今までより紙の手触りや嵩、色や風合いを意識しそう。あたらしい世界の扉を開いてもらった気持ちです。

また、この本は終盤に使用した紙の種類の記載もあり、取材対象の日本製紙への愛を感じました。

工場の主要機械の復興、稼働、と高い高いハードルの目標のためにがむしゃらに動いたことで震災の悲惨さに心を傾ける隙間もあえてもたせずに邁進してたのかなと思いました。

だから、この話の中で語られる感動の機械再始動の後に燃え尽き症候群のようになってしまう人がいなかったのか、心配です。

震災に遭ったことも辛いですし、その後の非日常の日常を過ごし続けることも大変なストレスだったと思います。

それを知るのが遅くなってごめんなさい、という気持ちがあります。

工場がこれからも紙を生産し続け、本の紙が売れて欲しいので私は正規のルートで、書店で本を購入しますし、海賊版や違法サイトには手を出しませんし、そういったものに対しては批判の声をあげていきます。

送る側がここまで丹精込めてしてくれているのだから、受け取る側も大切に受け止めたいと思います。

当たり前のように本や漫画を享受して、

価値を理解できずに買い叩こうと違法に手を染めても自分だけ楽しめば良いと間違った倫理観を持つ人がいるのが悲しいです。

あなたが見てるその楽しい漫画や本の向こうにどれだけの人が汗水垂らして必死の思いで働いて届けてくれているのか、想像力を働かせてほしいなと願います。

正しくお金が流れ、頑張った人が報われる世の中でありますように。

Posted by ブクログ

石巻にある日本製紙の工場の再生に関わる人達の生きざまを丹念に綴った1冊。

その場にいた人ではないと決してわかりえないし、同じ場所にいても見ていたもの、思っていたことは、ひとりひとり少しずつ違うのだろう。

同じ本の紙と言っても、出版社によって色味が違う。漫画や文庫本、雑誌、新聞とどれもそれぞれに考えられた紙が使われている。

どうしても本は紙媒体のほうがいいと思いながら、どこで作られているなんて考えたことがなかった。まさか被災地で作られていたとは。どんな想いで、半年と期限を決めて工場の再建に尽力してきたのか。

美談だけでは済まされないことが、日々の生活の中で被災した日もそれからの日々にもあり、そんな中を生きてきた。その場にいなかった私は、忘れないように、こうして記録してくれたものを読み続けることしかできないけれど、読み続けていこうと思う。

Posted by ブクログ

東日本大震災で被災した日本製紙石巻工場の復興ドラマ。企業のBCPのあり方、製紙過程、そこで働く者たちの熱き想い...。また、被災地の裏側も丹念に紹介。う~ん、この筆致には脱帽。著者の作品は今後も手に取っていきたい。

Posted by ブクログ

1日で一気読み、グッとくる熱量を感じる作品だった。半端な企業小説よりもはるかに得るものがある。

本当に駅伝のように石巻工場の職員たちは紙とともに思いや魂もつないでいる。

絶体絶命のときこそ本当の責任感やリーダーシップが試されるのかもしれない。

自分だったら彼らのような行動をとれただろうか。今、プライドを持って仕事と向き合えているだろうか。そんなことが頭に浮かぶ。

日本の職人魂が存分に感じられる、そしてやっぱり本は紙に限ると思わせてくれる名作。

Posted by ブクログ

震災記+プロジェクトX+ハードしての本のうんちく。

各要素がそれこそ紙の繊維のように緻密に絡み合って、精妙なドラマを紡ぎ出している。

正直、プロジェクトX的な『ド根性で何とかなる物語』は好きじゃないし、サクセスフィニッシュありきの美談仕立てもどうかな?とは、思う(後半はあまりにも駆け足すぎるし)。

――けれど、これでいいんだ。

復興できずに消滅した工場・街の話では「(わかりやすい)感動」は生まれない……。

それじゃ、みんな読まない。

読まれなきゃ、震災の教訓も紙文化も衰退するばかり。

地元・石巻はともかく仙台、宮城、東北にとって日本製紙工場の復旧がどれだけ心の支え・復興のシンボルになったか、わからない。少なくとも仙台市民である自分も、この本が出るまでこういう顛末があったということすら知らなかった。

でも、いい。

天災にせよ戦争にせよ、とにかく心に訴えるドラマ・物語に形を整えておかなければ、いずれ風化してしまうだろう。

略奪とか無責任な風説流布とか詐欺とか、あえてドラマに傷を付ける逸話を盛り込んだのも、よかった。

絆とか日本人みな礼儀正しい神話とか、あくまで理想・フィクションであって、多かれ少なかれ現実とは異なる。

まあ、彼ら悪人を擁護する気はさらさらないけど、そのバイタリティにはいささか関心せざるを得ないということもあるし。

工場やライフラインを復旧させる・支援物資を届ける・負傷者を救い出す・死者を回収する、という正のバイタリティにも頭がさがるけど、ああいう場面で悪行に走るという負のバイタリティにもまた恐れ入る。

不謹慎なごちゃまぜかもしれないけど、ある意味どちらも「(体力的にも、復興後を信じる精神力的にも)強い」人たちだなあ、と。

自分自身あの頃を思い起こせば、とにかく萎えきっていて、食品・金銭はもちろん宝飾品をくすねようとか、夜中に外をうろつこうなんて(本書ではあんまりふれられてないけど、何日間もでかい余震が繰り返されていたなかで、だ)、とうていありえなかった。

大半の人間は良くも悪くも何もできず、ただ呆然と暗然と「待つ」だけだった。

正邪両面、どんなときでも「動ける」人たちが存在するから、世界というものは転がっていくんだなあ。

(一応断っておくと、(海岸地域からは離れているということもあるけど)少なくとも自分の見た限りでは当時一切の悪行はなかった。物の奪い合いも、列乱しも、悪口も。

略奪なんて、もともとその素質のある人いがい、どんなに追い詰められてもやらかさないものです。)

とまれ、何年もおかず熊本でも大きいのが来たように、この地球上どこに住んでいても絶対安全ということはありえないわけで、本書のような作品に触れることで時々は「そのとき」のことを考えておきましょう。

水とかの備蓄(ほんと、喉の渇きというやつは悪夢そのもの。経験しなきゃわかりません)等はもちろん、いざそういうシーンに置かれて、何をするか? 何をしないか?

……人間としての有り様を問われます。しっかり考えておきましょう。

「こんな時だから」と言い訳をしたって、後になれば、はたから見れば、通用しない。ネットで叩かれるし、本書みたいなところに書かれるし、ずっと人の記憶に残る。悪行は必ず自分を傷つける結果になるでしょう。

……とかなんとか、震災関係の文章に触れるとどうしてもこう、内省的になっちゃうな……(+_+)

それはそれとして、「紙の本への愛情」を描き出した点でも、本書は出色だった( ´ ▽ ` )ノ

たしかに昔の本と今の本はまったく違う( ´ ▽ ` )ノ

角川(オレンジ)文庫も、言われてみれば転換点があったね( ´ ▽ ` )ノ

表紙が変わったあのときかな?( ´ ▽ ` )ノ

「余白を読む」なんてよく言うけど、じっさいページを開いたとき目に入るのは10%の活字と90%の余白=白紙( ´ ▽ ` )ノ

読書とはページ上の活字を目で舐めること( ´ ▽ ` )ノ

舌が引っかからないよう、どこまで存在感を消せるか、が紙面の最大使命( ´ ▽ ` )ノ

とはいいつつ、ときとして目にとまる、日差しにちらちら反射するケバ、細かな繊維、あれもまた紙の本の味わいだよね( ´ ▽ ` )ノ

正直、今後数年がデジタル化の最終転換期、おそらく我々が最後の紙本世代ということになるんだろうけど、それもまた時代の宿命( ´ ▽ ` )ノ

紙本だって、石版や羊皮を駆逐・抹殺してきたわけだから( ´ ▽ ` )ノ

出版産業がつづくあいだは、紙本の手触り・匂い・温みをありがたく楽しもう( ´ ▽ ` )ノ

佐々さん、初めて読んだけど、さすがの出版社直々のご指名(「最初早川から連絡が来たときは『SFを書け』と言われるのかと思った」って、どっかのインタビューで答えてたな)( ´ ▽ ` )ノ

細大を網羅する、たしかな筆力( ´ ▽ ` )ノ

またなんか入手できたら読んでみる( ´ ▽ ` )ノ

2019/06/20

Posted by ブクログ

震災の翌年の河北新報で「どれほどこの日を待ち望んでいただろう」というキャッチコピーの日本製紙の広告を見たことがあります。この本によると2012年3月26日のN6マシン再稼働を伝える新聞広告だったんでんですね。ものすごくでっかい機械を背にして作業服の男たちが長い巻物のような白い紙を持って立っている、そんなビジュアル。まだ裁断されていない生まれたての一枚の紙をみんなで横一列で持っている、歓びと誇りを感じました。本書は3・11からその日を迎えるまでのの壮絶な再生の記録です。題名の「紙つなげ!」にはふたつの意味が込められています。ひとつは「通紙」、全長111mにもなるマシンの中でとスムーズに「紙をつなげる」作業。つまり紙を高いレベルで生産できるようなになるということ。もうひとつは木や古紙からパルプへ、パルプから白い紙へ、白い紙から出版物へ、という本という文化を繋いでいくということ。そう、本書はビジネスがテーマではなくカルチャーがテーマなのです。だから、読んでいる最中から、この文庫の用紙の色、香り、触感、捲れ方に改めて気づく、五感としての読書体験を発見させてくれる本です。しかし、ビジネスとしての出版業界の市場規模は2017年で1兆3700億円、そのピークだった1996年の52%、半減しているという数字もあり、書籍の電子化が東日本大震災以上のダメージをもたらしているとも言えます。「紙をつなぐ」が文字通り「紙」をつなぐことなのか、出版という事業が生み出す「コンテンツ」をつなぐことなのか、新たな戦いも進行中なのだと思います。願わくば「紙」の豊かさが読書の豊かさと同義語である時代がもっともっと続きますように、と願っているのですが…

Posted by ブクログ

震災直後、ある大手出版社の編集者から、「震災で紙の工場がやられてしまって、本がでなくなるかもしれない」と聞いた。本にかかわる仕事をしているので、DTP屋さんが都外にあることは知っていたが、紙の工場が東北にあることは全然知らなかった。

その編集者は、「でも、うちは〇社ですからね。紙が入ってこないことはありません」と言う。そこはかとなく漂う、大手出版社の自信みたいなものを感じて、ある種複雑な思いを抱いた覚えがある。

本書は、東日本大震災で被害に遭った紙工場が、わずか半年で再生に至るまでのノンフイクション。誰もが「ムリ!」と思った再生計画を、見事にやってのけた人たちの思い、プライドなどが克明に描かれる。

著者の佐々氏が編集者と、「本は紙じゃなくちゃダメだよね」といつも言ってるのに、その自分が紙のことを、まったく知らなかったとの記述がある。私もまったくその通り。恥じ入りながら読んだ。

また、当時、日本人は災害に遭ったときでさえつつましいという、美談仕立てのような報道もよく目にしたが、実はひどい状況もあったことも書かれている。

本が好きな人、本にかかわる仕事をしている人、そうでない人も、読んでおきたい、読んでおかなくちゃいけない1冊。

Posted by ブクログ

ノンフィクションの迫力に圧倒されたというのが、正直な読後感。筆者の綿密な取材とその筆力によるのが大だろうが。

3.11で被災し、従業員たちの死に物狂いの働きによって再生した日本製紙石巻工場の物語。

日本の製紙業の盛衰は自分たちの工場にかかっているのだとの誇りを持って、是が非でも立ち直らせようとする男たちの熱い思いが行間から伝わる。

津波の被害により泥水の中に埋もれ瓦礫の堆積した工場、誰もが復興に不安な気持ちでいるときに、工場長が、復興を宣言する。

「そこで、期限を切る。半年。期限は半年だ」と。

期限を切って社運を託された彼らが、必死になって立て直す様は、感涙もの。

彼らが何故、これほど必死になって石巻工場を立て直すのだろうか、との答えとして著者は、我々の手元にやってくる本のため、と記す。

工場長が明かす。「とにかく良い本、良い紙をと、お互い一生懸命でした」。

取材で、各出版社によって文庫の色の違いも示される。

「講談社が若干黄色、角川が赤くて、新潮社がめっちゃ赤。普段はざっくり白というイメージしかないかもしれないけど、出版社は文庫の色に『これが俺たちの色だ』っていう強い誇りを持っているんです」

思わず各文庫を取り出して比べてしまった。

その他、本の装丁や彼らの仕事に対するこだわり、出版不況の現状等が数々綴られている。

我々が当たり前のように手にする本が、彼らの巧まざる努力で造られていることを、ノンフィクションライター=佐々涼子氏によって明らかにされた。

製紙工場の人たちの仕事のおかげで、読書が楽しめることに改めて感謝したい。

Posted by ブクログ

この本を通じて、自然災害の恐ろしさと自分の手元にある本がどのような過程を得てあるのかを知ることができた。

紙がどこからきてるかなんて考えたことなかったけど、多くの人の努力によって作られてるんだな。

最近は本を読むことが習慣になり、出版業界が明るくなってほしいと思う。

Posted by ブクログ

とても読みやすく、面白かった。紙の本が好きだと言いながらも、紙のことをまだまだ知らないものだと思った。本書をただの美談ではなく、繰り返し読んでいたいと思った。

Posted by ブクログ

テレビや新聞では報道されない3・11の様子があり苦しくなりました。

あーそうだ、紙が無くては‼️

ご苦労された方々の努力に頭が下がります。

ありがとうございました。

Posted by ブクログ

東日本大震災で宮城県石巻市の製紙工場が被災されました。「半年で再稼働させる」という言葉を信念に関係者が一丸となります。読みながら、頭の下がる思いでした。

Posted by ブクログ

泣くだろうなと思って読んだけど、やっぱり泣けた。

紙を作るって、こういうことなんだ。

電子書籍も嫌いではなく、便利だと思う点も多分にあるが、何冊楽しく読み終わってもどうしても残る、何か物足りない感じの、正体の一部が見えた気がする。

震災後の被災地が、報道されたような美談に満ちていたわけではないことも、ちゃんと書いてあって良かった。

Posted by ブクログ

本の紙は簡単に作られていると思っていた。

自分の身の回りには紙の本が溢れていて、外に出ればいつでも手に入れられるから。

そんな当たり前を製造する日本製紙石巻工場に津波がきて工場は泥まみれ。紙が製造できない状況に追い込まれつつも、リーダーの無茶振りとそれに応えた現場の人たちの努力によってわずか6ヶ月で製造再開。

「工場が復旧しなかったら、電子書籍の普及が一気に進んだだろう」と言われるほど日本の書籍事情に大きな影響を与えた出来事。まだまだ紙の本を作ってくれる人がいて、紙の本が好きな人がたくさんいるんだと勇気付けられた。

「出版社ごとにページの紙の色が違う」

本書では本に関する雑学も随所に盛り込まれており、自分が特にお気に入りのネタ。

本当にページの色が違うのかとドキドキした気持ちで本棚にある「夜は短し歩けよ乙女(角川)」、「氷点 上(新潮社)」、「密室殺人ゲーム王手飛車取り(講談社)」を開いて確認すると、本当に色が違っていた!

20年以上本を読んできて、全く気付かなかったよ。。

3月11日に日本製紙石巻工場で働いていた従業員1306名が1人も命を落とすことなく避難できたけど、それが実践できる会社や工場が日本にいくつあるだろうか。自分の会社は大丈夫?

死んでからでは遅いので、普段の防災訓練は真面目に参加して、本当に地震が来たときは命優先の行動に出るようにする。

Posted by ブクログ

あれからもうすぐ、7年になろうとしている。

壊滅的な被害を受けた日本製紙石巻工場。

それが半年後には「奇跡の復活」を遂げる。

本書は、その貴重な記録である。

出版文化を支えている自負とともに、製紙機にも子どものように、魂があるもののように接する工員たち。

こんな時に野球をしていていいのか、と自問しながら、弱小チームの立場から、都市対抗野球のベストエイトにまで進出した日本製紙石巻野球部。

こうした話が感動的なのは言うまでもない。

本書では、一方で、震災の闇も描かれている。

コンビニや個人商店を襲う人々。

その中には生きるためにやむを得ず、というわけではない人も大勢いたとかいう。

こういう人々に疑心暗鬼になったり、少しでも恵まれた人を妬み、攻撃する人々。

そして、やはりあの大災害の描写は、文字で読んでも心がえぐられるような痛みを感じる。

あの頃、私もテレビで水に飲まれていく町を見たはずだ。

無論、痛々しい気持ちで見ていたけれど、あの水の中にたくさんの人がその瞬間、いることや、命が失われていく瞬間であることを考えることもできなかった。

瓦礫の中に閉じ込められたまま、延焼してきた火に飲まれた人が、どんな叫びをあげていたか、想像もしなかった。

想像できなかったのではなく、しなかったのだと思う。

心が麻痺してしまったかのようだったのだ。

安全な場所にいたにもかかわらず。

この本を読んでいると、感動よりも、そんな当時の自分を思い出す。

あの大災害の中でも、人のことを考えて行動した人がいたことに救われる。

Posted by ブクログ

震災で壊滅的な被害にあった日本製紙石巻工場が再稼働にたどり着くまでを綴ったノンフィクション。

期限を半年と決めて再稼働を目指すものの、工場、周辺地域、インフラが壊滅的。

瓦礫の掻き出しからのスタート。

復興するという強い気持ちと、美談ではない現実に心を打たれる。

Posted by ブクログ

311で被災し、一度は完全に止まり、一度は死んでしまった日本製紙石巻工場。それは石巻という街を支えるシンボルだった。

石巻工場ではアジア最大級の機械(N6とN8)を持つ工場で、この工場の操業が泊まると、文庫本、漫画などの雑誌類等々の紙が調達できなくなる。

石巻のためにも、日本の出版業界のためにも工場を復活させなければならない。

身内や友人を亡くし、家なども失い、泥と瓦礫に埋まって、製紙に必要な電気も水も絶たれ、どん底に置かれた石巻工場の人達が、泥を手作業で掻き出して、文字通り工場を自らの手で復活させるまでの1年を取材したノンフィクション。

単なる美談だけではなく、震災直後の治安の乱れや、一人一人の思いのぶつかりも出てくる。決してヒーローや英雄ではない、「石巻工場の人たち」や協力会社の人たちが自分たちの街のために、工場を復活させようという思いがそこから感じ取れる。

1年後、工場の巨大な機械が復活したときの筆者の言葉が重い。

「紙には生産者のサインはない。彼らにとって品質こそが、何より雄弁なサインであり、彼らの存在証明なのである」

Posted by ブクログ

2023.12.31。イベントの待ち時間が予想できたため、外出に持参して読み始めた。

東日本大地震で被災した、日本製紙石巻工場の話だ。

当時、この工場の情報は耳にしていたのだろうか?覚えてない。

まずこの本を読んで、いかにこの石巻の製紙工場が"自分にとって"大事か、思い知らされた。この工場がつくった紙でつくられた本の作品名がいくつか挙げられているが、どれも読んだことあるもの。本の紙って、もっとオートメーション的に、どこでも誰でも作れるようなものだと思ってた。思えば、ファッション雑誌、月刊漫画誌、文庫本、単行本、色んな本の紙を触ってきて、それぞれ違うなとなんとなく知ってはいたはずなのに、考えもしなかった。

そして、震災当時のリアルな話。どこから助けを呼ぶ声がしているかもわからない、どこかの瓦礫の中、あちこちから声がするのに、瓦礫や危険な汚濁水で助けに行けない。目の前で人が波に攫われていく。助けられなかった、見殺しにした。

せっかく無事だった民家やコンビニを襲って、物をとっていくひとたち。生きるためにやってるんじゃない人たち。

根も歯もない噂話、罵倒。明るくいようとすると、なんでこんな状況で笑うんだと責める人たち。

震災なんてなければ、そんなもの見ることもすることもなかったはずの人たち。

自分を見失ったら生きていけない。そんな中でもしかしたら、日本製紙石巻工場の復興目標は、従業員に道筋を持たせてくれたのかもな、と思った。

2024.1.1になってすぐ、石川県を中心に震災が。

とにかく早く逃げて、津波からは逃げて生きてほしい。大津波警報を聞きながら、ひたすら願った。

Posted by ブクログ

震災をうけた製紙工場の話。半年で機械を動かすを目標に進んでいく。

あの大きさの被害を受けながら、半年で現実に機械を動かすなんて、まるで架空の話のようだ。映画やドラマでなく実際に起こったことが信じられない。

多分、この本に書ききれない思いや苦労がたくさんたくさんあったことが想像できる。

Posted by ブクログ

人は極限で試される。

どんな酷い状況だろうとどう生きるかは自分次第だ。

失意の中で目標のあった人達は幸いだったのかもしれない。

ほんの数ミリ数秒の違いで。

やはり私達は生きているのでは無く生かされているのだ。

Posted by ブクログ

あの津波の日から、紙が少なくなった。

あの場所に、紙の工場があった、というのを

初めてしりましたし、こんな状態だったのも

初めてしりました。

判断、行動、全てにおいて、一瞬で下さなければ

大変な事になっていたでしょう。

それからの惨事、それからの世間の目。

確かに近くには物資が…でもこちらには、と見えれば

不公平だ、と感じて文句がくるでしょう。

平時ならば、それが職場からだ、と考えますが

有事では冷静にならないものがある。

そして…住宅に押し入る人達。

辛い現実に、悲しいものまで突きつけられた気分です。

そんな中での、工場の復興。

降りてきた命令。

無理だと思っていても、何か目標があった方が

人間立ち直りやすいものです。

Posted by ブクログ

津波で壊滅的な被害を受けた日本製紙石巻工場の再生の様子を追ったノンフィクション。

発売当時から気になっていたのだが、読む機会がないまま、12月3日に石巻に行き、見事復興を遂げた石巻工場の様子を見て、すぐに手に取った。

この本を読んでから、石巻に行きたかったが、実際には行った後に読んだ方が、地理や地区名も頭に浮かび、当時の状況が鮮明に想像出来る。

普段、本を読んでいて、出版社ごとに紙が違うことはもちろん気がついていたが、こだわりがあることは初めて知った。そして、その4割が石巻工場で作られていることも。

出版不況と言われる世の中。しかし、震災に打ち勝った強い精神で、石巻工場の方々にはこれからも頑張っていただき、本と言う形の紙を届け続けて欲しい。