感情タグBEST3

Posted by ブクログ

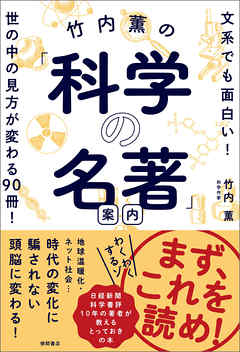

「世の中の見方が変わる90冊!」

この手の本のいい所は、紹介された本を「読んだ」ことにできる点にある(笑)、まさに忙しい人向けの本だ。

とはいえ、中身にしっかり言及(そして解説)しているのは16冊+4冊だけだから、「読んだ」のは20冊ということになるが。

敢えて「これは読まなくていい!」と断言している「古典」がある。だがそう言われると、却って読みたくなるものだ。著者はきっとそれを狙っているのだろう。

その古典とは、ニュートン、コペルニクス、ダーウィンの著書である。その理由を私なりに一言でまとめると、「難解だから」、「初版と2版で異なるから」、「誤用しやすいから」。

特に『種の起源』(岩波文庫ほか)の誤用は、社会学や政治において多々見受けられる。大変な読書家であったヒトラーも進化論や社会進化論に触れて「優生思想」を唱えた。

また、「生き残る生き物は…変化に対応できる生き物だ」を「引用」して憲法改正に結び付けたパンフが、今年2020年にツイッターで話題となり、炎上した。しかし2001年、当時のカリスマ首相も国会で同じ発言をしていた。ちなみにこの「引用」元は、ダーウィンの著書には無い。…ならばファクトチェックとして、読んだ方がいいのではないか!?

逆に、著者が必読だと主張するのが、『統計でウソをつく法』(講談社ブルーバックス)である。高校数学でも扱われるが、入試試験には出ない…と不遇な扱いを受ける統計だが、生活の上では、ましてや情報化社会における情報リテラシとして必要不可欠な知識と著者は説く。

Posted by ブクログ

著者自身が著した科学本は、面白さ保障の良書が多いけど、その彼が勧めるものとなると、はてさて、どんな素晴らしいものが並んでいるのかと、目を通す前から期待度極大。そしてその期待に違わず、面白そうな本がてんこ盛り。なんだけど、読みながら思ったのは、書評自体が、面白くかつ上手に纏められているので、果たして原著にあたる必要があるのかな、ってこと。本作を読んだだけで満足!っていう本が結構ありました。色んなジャンルの本を扱っていることもあり、本作自体が、科学の名著になっている事実が素晴らしい。

Posted by ブクログ

科学の名著の魅力をわかりやすく伝えてくれる良書。

相対性理論やニュートリノ、核融合についてちょっとわかった気になれる。

環境問題に関する項目にページ数が多く割かれており、また熱量も感じるが、確かに危機感をおぼえないといけない段階なんだというのがわかる。

ただ、だからといって経済をないがしろもできないとも書かれていて、わりとバランス良く書かれている印象。

おススメの本に気になる本が多すぎて、どれから読めばいいのかわからなくなってくる……

Posted by ブクログ

日本が今後世界と競争していくには科学技術の向上が不可欠だが、最近のスマホ漬けや本を読まない人が増えてきた状況に危機感を覚えた著者が選ぶ科学の名著90冊を紹介している。前半の16冊では引用も含めて詳しく解説、後半では2006年から日本経済新聞に連載されている「今週の3冊」の短い書評が収録されている。

「あとがき」でも触れているが、紹介された科学本を元に著者自身の科学観を語っているという。特に原発に関する著者の意見は納得のいくもので、将来的には再生可能エネルギーが主流になるだろうが、電池の高性能化が不可欠なのでそれまでは原子力発電をつなぎとして使い地球温暖化を止めるべき、という持論を述べている。

Posted by ブクログ

絶望的に理系科目が苦手なのだが、読み物として理系の内容に触れることは好きだったりする。そんな私には、この本は指南役として本当に最適だった。読みたい本がたくさんできたし、そもそも論として、竹内先生ご自身が書かれた本ももっと読みたいと思った。私のような理系音痴にも、科学っておもしろいかもってワクワクさせてくれる楽しい本でした。

Posted by ブクログ

「書評本の書評」みたいで変な感じだけど、このところ“理系への憧憬”みたいなものがあって、読むべき本探しの目的で手に取った。『プリンンキピア』『種の起源』みたいな超古典から、現代数学の良書まで、紹介される科学本はどれも魅力的にうつる(宇宙だけは興味の範囲外だけど…)。既読は、たぶん『統計でウソをつく方法』(名著‼)くらい。

「基本的に『ガリ勉』は天才にはならない」「(明治の日本で)実験などが必要でお金がかかる学問を『理系』と呼んで、特にお金がかからないものを『文系』と呼んだ」……、ちょいちょい挟み込まれる小ネタも味わい深い。

「そうそう!」と妙に納得感があったのが、大学の数学科について触れたページだ。数学が得意だと思っていた大学生が、それを凌駕する天才・奇才に囲まれて、自信を無くして理数系から離れていく模様が描かれている。だいぶレベルは低いのだが、間違って高校で理数科を選んでしまった、かつての自分(および10人くらいのクラスメイト)の姿がまさにソレ。

“理系への憧憬”は、若かりし頃の挫折感が原因だと分かった。

Posted by ブクログ

科学系でこのような本は珍しいと思い、購入。

あとがきで著者も書かれてるが、粗筋紹介というより本の内容+自分の考えが良い感じにブレンドされていたと思う。紹介系の本なのに、読まなくて良い本が入っているのも面白い。

紹介されたものは読んだことない本が多かったので、今度気になったものを書店で探してみよう。