感情タグBEST3

Posted by ブクログ

確かに最近はコスパやタイパのようなものが重用され、何事に対しても育てるとか考えるでは無く、答えを求める、結論づける、出来ないことは諦める。ということが多くなってきたように思う。私自身もそれを感じる。そうでは無く、その中でも考えて生き抜く、という人生の基本に立ち返るべきと、記してくれている気がする。

Posted by ブクログ

父が野村さんのファンでしたので以前より親しみはありました。

当たり前のことを言われているのだけども、それを忘れてしまうのが人と言うもので。もっと若い頃、学生時代に読んで肝に命じておきたかったと思える内容です。

野球に絡めてお話しをされているのでわかりやすいですね。

Posted by ブクログ

100字要約

「超二流」とは、強みと弱みを理解して強みを活かせるように頭を使うことである。如何に気づいて変化を感じとるかが原点である。責任感を持ち自主的に考えて、素直な心で壁に挑む。分水嶺となるのは感謝の心である。

ーー メモ ーー

「超二流」をあえて定義するならば、自分の強み・長所と弱点を理解して、強みを活かせるように頭を使う選手のことだろう。

全てが揃っている選手など、そうはいない。だから、「大きな欲」「無謀な欲」は思い切って捨てなければならない。

仕事に取り組むしっかりとした姿勢を持ち、自分の強みを知って時にはできないこと、苦手なことを思い切って捨てる勇気を持つ。そして自分だけの仕事観を築き上げていく。そうすれば、自然と「超二流」になれる。

彼らが名監督になるためには、考え方に少し遊びの部分と言える「柔軟性」もあっていいのではないかと思う。

「超二流」の者こそ真の指導者に向いている。

人は誰しも、なんらかの可能性を持って生まれている。選手はちょっとしたことできっかけをつかんで大きく変わる事がある。

真っすぐが真っ直ぐにならない。(西岡三四郎さん)それを武器にすればいいじゃないかと助言した。

→ 5年連続2桁勝利を挙げるまでに成長した。

くすぶっていて芽が出ないように見える選手であっても、指導者、上に立つ者が可能性も見つけて育てることができれば、必ずチームの役に立つということだ。

「野村再生工場」の原点

貧乏性がゆえに、いつも謙虚に努力して工夫することができた。それがプロ野球の世界で長くやれたことにつながっているのだと思う。自分には才能があるなどとおごらないから謙虚さを忘れず、努力を続けることができる。だから最後にその道を究めた「超二流」となって勝てる。

一流ばかりの集団が必ず勝つわけではない。「弱者の兵法」を体得。どんなタイプの選手なのかをしっかりと見極めて働く場所を与えてやる。「自分が勝てる場所」を見つけ、そこで勝負する。これだけは誰にも負けないという強みを見つける。

主役だけが輝いてもいい映画にならないのと同じで、脇役が高いレベルで力を発揮しなければチームは強くなれない。コンバートこそ「超二流」になるチャンス。

私が常々述べているのは、野球で「球が速い(投げる)」、「遠くへ飛ばす(打つ)」、「足が速い(走る)」この3つは努力してできることではなく、天性の素質がものをいうということだ。

主役ばかりが揃うチームは絶対に機能しない。中心がいて、その周囲を固める脇役がきっちりと自分の仕事をする。組織の上に立つ者ならば、そうした脇役にも目を配ることも重要な仕事だと心得るべきだろう。

技術には限界がある。それを補うのは「感じる力」何かを感じる力。いつでも何かを感じるように心がけることで、壁を突破するヒントが得られるはずだ。

人間、最大の悪は鈍感

感性がないことは大きな問題だと思う。いかに変化を感じ取るか。変化に気がつくか。

感覚を大事にしながら、頭を使うことが必要だ。

プレーヤーとしても指導者としても、いかに気づいて感じるか、それが原点になる。

選手の育成は、「見つける」「育てる」「生かす」。感じる力をもっていなければ「見つける」ことができない。

野球は球技の中でも珍しく、守備側がボールを持ち主導権を握るスポーツだ。要は守備の重要度が極めて高い。局面について考える。キャッチャーにとって最も大事なもの、当然それは「配球」だ。

「意味のある苦労」は必要

野球の試合におけるキャッチャーの役割とは何か。それは、ドラマや映画で言うところの脚本家である。サインを出して試合の筋書きをつくる。だからこそ、野球を知り尽くさなければならない。新人の頃に、基礎、基本、応用という段階をきっちり踏む機会がなかったのではないだろうか。

甲斐拓也が持っている感謝の気持ち

母子家庭に育ち、苦労をかけた母親への感謝。

プロとして成功するかどうかの分水嶺になることが多いのだ。

プロに入ってから途端に伸びなくなることがある。それは、プロに入ることが目的になってしまっているからだ。実際はそこからスタートで、競争なのに、プロになっただけで満足してしまう。

感謝の気持ちを持っているかどうか。野球選手に限らず、人を育てる重要な要素のひとつだと私は思っている。

処世術に負けない本質的な能力を手に入れる。今は能力ではなく処世術で監督になれてしまう。

プロ野球界で何か爪痕を残すために、愚直に野球眼を磨き、知識と教養を蓄えていったつもりだ。「信は万物の基を成す」信頼、信用は全ての礎ということだ。信を形成するのは、やはり純粋な監督としての力量だ。

監督とは「説教の名人」でなければならないというのは、私の持論の一つだ。選手たちが気がつかない一歩先を見て、的確な一言を与えていく。

自己評価は甘い、他人の評価は正しい。

「ちゃんと見てくれている人がいるんだな」

「腐ったら終わり」

他人の評価は真の自分を映し出す鏡だと思って、謙虚に仕事に取り組むことを忘れてはいけない。そこで踏ん張れば、本物の力が必ずついてくる。

「超二流」になるために、短所は最低限直す

欠点ばかりを意識しても成長にはつながらない。要は、バランスが大切ということだ。

人間の目というものは厄介なもので、どうしても他人の欠点ばかりが見えてしまう。

「長所を伸ばして欠点を補う」、これは間違いだ。いくらいいところがあっても、欠点を直さないと往々にして長所を邪魔してしまう。だから、まずは欠点を直す。最低限、直す、それを第一に考えるべきだと私は思う。

長所は意識しなくて良いが、短所は意識しなくては修復できない。そして短所を補うことができれば長所も伸びる。

「素直さ」は「超二流」を目指す者にとって最大の武器である。自主的に考えて、素直な心で、壁に挑む。人の成長に必須なのは責任感を養うこと。

全員が同じ方向を向いているか、勝利のために仕事をしているかどうかということ。

責任感がなければ、創意工夫は生まれない。

強いチームには、必ず責任感の強い主力選手がいるものだ。

「努力には即効性がない」ということを知る

理論や理屈ではなく、振って振って振りまくって体に覚えこませる。基礎・基本・応用の三段階で言えば、基礎はそういう地道な努力でしか身につかないものなのだ。素振りのような基礎練習はすぐに効果が出ない。さらに単純作業の繰り返しなのだ。根気よく続けて、2年3年経ってからようやくその成果が見え始める。

一流こそ基礎を怠らない

私は素振りをする時には、「音」を意識していた。何年も努力を積み重ねて身につけた基礎は、大きな武器になる。基礎を省いて基本や応用に取り組んでも、そこでついた力は本物ではない。

指導者にも反復練習を見守る長い目が必要

簡単に成果が出ないからこそ努力を続けるしかないのだ。ある程度長い目で見ながら、どれだけ基礎の反復練習を続けることができているのか。それを見極めるのも指導者には必要だ。

固定観念にとらわれず我が道を行く

もちろん素直なことはいいことだが、「これだ」と決断したら、時には他人の言葉に耳を貸さず、我が道を行くことも必要なのだ。

「読み」の野球

試合前の「想像野球」、実際の試合の「実践野球」、試合後の「反省野球」。特に大事なのは、この反省野球で、これをしっかりやらないと明日に、次につながらない。

私はバッターをA,B,C,Dの4タイプに分けて考えてきた

ーー

A型:直球を待ちつつ、変化球にも対応しようとするタイプ。理想型。

B型:インコースかアウトコースか、コースに的を絞るタイプ。無難型。

C型:バッテリーとの駆け引きで打球の方向を決めるタイプ。器用型。

D型:状況に応じて「この球がくる可能性が高い」と狙い球を決めるタイプ。分析型。

野球は独特なスポーツだ。一球一球「間」というものがある

ピッチャープレートからホームベースまで18.44m。野球の本質は「準備」にある。

ピッチャーはなぜ変化球を投げるのだろうか。それは単純明快で、真っ直ぐを生かすために変化球を投げる。

「野球はピッチャーが投げてから始まる」とはよく言うが、それは間違いで「野球はキャッチャーのリードから始まる」が正解だ。意外と答えに辿り着く方法はシンプルなことかもしれない。

勝負は下駄を履くまで分からない。

監督が「勝った」と思えば、その油断は言葉にしなくても選手たちに伝わるものだ。そしてチーム全体に緩みが生まれ、絶好のチャンスを逃すことになる。だからこそ、勝負が終わるまで監督は笑顔を見せてはいけない。「江夏の21球」

ピッチングには「稼ぐ」、「誘う」、「捨てる」、「まとめる」と4つの意図する球がある。「超二流」として成功したければ、油断大敵、執念を持て。

「結果至上主義」が好きではない

昨今は、すぐに結果を求められる風潮が強い。我々は「結果」とどう向き合えばいいのか。「結果は自信をつけるもの」とだけとらえればいいのだ。結果の積み重ねによって、人は自信を持つ。その自信を過信せずに重ねていけば間違いなく成長できる。

「結果」は自分がコントロールすることができない、後からついてくるもの、と割り切る覚悟が必要なのだ。そこでおのずと大事になってくるのが、その結果に至るまでの「プロセス」ということになる。要は「今できることを正しくやる」ということだ。

==

キャリアにも通じる。馬車の轍の跡が語源にあったことを思い出す。

==

「プロセス」を見直し「徹底させる」

監督の力量は、この「プロセス」にこそあるのだ。正しい道を示してあげて、「徹底させる」というプロセスを踏ませることで「結果」はついてくる。

リーダーの考え、思いは言葉にしなくても伝わってしまう。組織とは恐ろしいもので、リーダーの考えていることは全て伝わっている。だから、リーダーたる者一時も気が抜けないし、抜いてはいけない。口に出さなくてもリーダーの心は伝わる。何も言わずに背中で引っ張るものだ。

監督が変わればチームが変わる。リーダーの「信」によって、組織は強くなる。監督の何によって、組織が変わるのか?

「説得力」。説得力を生むものは「経験」に他ならない。

「説得力」は最終的に「信」につながる。当然、「信頼」「信用」があるかないかで、同じことを言われても心に響く総量が全然違う。人間とはそういうものだ。

本番で何もしないのがいいリーダーの条件

監督の仕事は「準備」である。試合が始まるまでのプロセス管理なのだ。試合中の「采配」ではない。

技術面の成長を促すだけでなく、考え方のエキスを注入し、そして人間教育も行う。

人の「成長と評価」には、3つの段階がある。それは、「無視」「賞賛」「非難」である。

「褒める」と「叱る」は同じこと

一言だけでもいいから、タイミング良く褒めることで自信をつけさせることができる。

どちらも根っこに「愛情」があるからだ。自己中心的な感情が先立つと、叱るのではなく「怒る」になってしまう。それは選手もすぐに察する。愛情を持って、正しく褒めて叱る。

思考と行動は直結しているというのが、私の持論でもあるので、とにかくミーティングに重きを置いていた。「野球とは」という本質論、これを選手に教えるのが監督やコーチにとって一番大事な仕事なのだ。

「よほどのことがない限り、こっちから教えるな」とコーチに伝えていた野村監督。大切なことは、選手自身が考えること。問題意識を持たせて、自ら考えるクセをつけさせる。

コーチや監督が言葉でいろいろ言ったところで、それは本当の身にはならないということだ。そして本当に困って相談してきたら、徹底的に教えてアドバイスをする。

選手の状況をしっかり把握して、いつでも対応できるように準備をしておく。選手の成長のベースになるのが、やはりどれだけ頭を使えるか。「人を見て法を説け」という基本を大切にしていた。

「才能を生かす」という意識を持つことで道は開ける。才能を埋もれさせず自分の強みを生かす術をしっかりと身につける。

「性格」による「向き不向き」を侮るなかれ

キャッチャーは「冷静さ」と「大局観」的な視野を持ち、常に「気配り」ができる性格でないと務まらない。

性格の「適材適所」を見極める。指導者や組織のリーダーは、そうした部分への目配りも必要だと思う。時には長い目で判断して、人を育てて組織の力になってもらう方法もあるということを、ぜひ肝に銘じてほしい。

人や組織には「合う、合わない」という越えられない壁のようなものが存在するということだ。「屁理屈と感じる人、興味のない人はご遠慮ください」

私の野球哲学は、野球そのものの話の前に「生きるとは」「仕事とは」「野球とは」といった「とは理論」の「人間教育」から入る。

組織を活性化させるためには、「財産」に「個性」を足す。先人が築いた財産や哲学は無下にしてはならない。個性は受け継がれてきた哲学に付け加えていけばいいだけのことだ。

「人間教育」は指導者の最大の仕事

野球・コーチの仕事は、野球の技術だけを教えることではない。「人間教育」こそが、あらゆる指導者にとって一番大事なことだという事実をしっかり理解してほしい。

プロに入ってもそこが到達点ではなくスタート地点だということだ。「親の心子知らず」

素質だけでは、いずれ成長は止まる

ものの考え方の基準を提供するのが指導者の仕事だ。野球を教えるためにコーチがいるのだから、監督は人間教育に専念できる。

「人間的な成長なくして技術的進歩なし」

一流選手は皆「親孝行」

意欲の源泉となる感謝の心。人間教育を教える際に先ず言うのが、「感謝」だ。人は一人では生きられない。だからこそ、「他人があってこその自分であり、人のためになってこそ人間である」という感謝の心を忘れてはいけないのだ。「親」への感謝を持ちなさい。

他人からの厳しい評価は実にありがたいものだということに気づかされる。トップに立つと、誰も直言してくれる人がいなくなってしまうのだ。謙虚に「ノムラの考え」をバージョンアップしてきた。

大半の連中がやっていることは、解説や評論じゃなくてただの「雑談」に成り下がっている。人の上に立つ者こそ、自分が弱者であるいう認識を持つべきなのだ。「謙虚」に「自信」を持つことで、必ず人は成長できる。

Posted by ブクログ

ノムさんらしく、野球だけでなく人としてというのが前面に出てる内容。

外野手でも良い監督は居ると思うが…。

頭ごなしに矯正するのではなく、どういう意図なのか問いただす形で意見を聞き出すやり方は実践してみよ♪

Posted by ブクログ

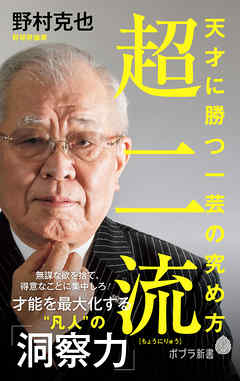

昨年亡くなったノムさんの野球を通じて得た人生論に関する本。

持って生まれた才能が豊かな人間が一流、凡人だけれども徹底的に考え、学び、準備できる人間を超二流と定義して野球に携わってきた。

ノムさんの本はどれも同じような内容なので、どれを手に取ってもいいと思う。

親孝行な選手は必ずモノになるという考え方に共感した。