感情タグBEST3

Posted by ブクログ

honzのイベントレポートから。

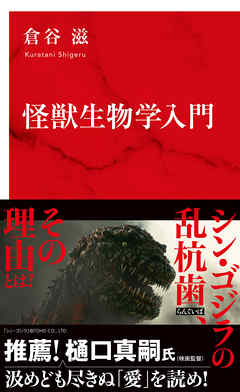

「怪獣を動物として見たときに、その形態が進化の結果としてできた形であるとするなら、どこまで科学的に説明できるかを考えました。怪獣は動物の延長で、進化した形かもしれないし、まだ人間が知らない一歩先の変異体かもしれない、と。」という「思考実験」とのこと。

怪獣ドゴラの辺りから脱線して、完全に趣味の本。

著者は高名な学者ですが、趣味でこういう本を書けることは素晴らしいな、と。

Posted by ブクログ

<目次>

はじめに 怪獣は100%のイマジネーションではない

第1章 恐竜と怪獣の狭間

第2章 日本怪獣学各論

第3章 進化形態学的怪獣学概論~脊椎動物型怪獣の可能性

第4章 進化形態学的怪獣論~不定形モンスター類の生物学的考察

第5章 ウルトラ怪獣形態学~比較形態学と進化的考察

<内容>

形態進化生物学者による、特撮怪獣映画(ドラマ)およびSFにおける生物の学問的考証の本。基本的にSFと特撮物への造詣がないと理解できないところが多い。私らの年齢(著者も同じくらいの年齢)だと結構面白く読めた。かなり真面目に論じているが、進化論、DNAや脳科学などが進化している現在、怪獣の類をどう説明するかは大変。かつては放射能による突然変異、で結構説明してしまっていたが、昨今はそうはいかない。この本を読んで、『ウルトラマン研究序説』(中経出版:1991年)を思い出した。怪獣に壊された建物の損害賠償とか、科学特捜隊の組織論とか、その組織の科学兵器の実在とかが論じられた。怪獣の生物学的な部分は当時は難しかったのかな?それがある程度満たされるこの本は、著者のSF,特撮物愛が感じられて(もしかすると、その愛から形態進化生物学に進んだか?)、面白かった。

Posted by ブクログ

イメージとしては、「空想科学読本」のように、怪獣映画(あるいはそれらの映画に登場する怪獣そのもの)を、生物学的な見地から分析する、という本です。

とはいえ、柳田理科雄氏のある意味で振り切れた科学分析に比べると本書はもう少し「地に足のついた」分析や解釈がなされているように感じます(その分、少し専門的な知識について書かれていて少し読みづらい部分もありますが)。

怪獣の形態がどのように決まっているのか、その「見た目」は生物学的にあるいは進化学的にどうなのか、という検証は読んでいて面白かったですし、各種の怪獣に対する筆者の愛着や思い出についての記述も、エッセイのような語り口で読みやすかったと思います。

特に、p.71からの節「女性的な怪獣にゴジラは勝てない」にある分析は印象的でした。なぜ、弱そうに見える「モスラ」という怪獣(というかデカい蛾)にゴジラが苦闘し、時には負けるのかというのが文化的に分析されているのは面白かったです。

Posted by ブクログ

面白かったです。好きなものについて熱く語っているのを聞いたり読んだりするのは楽しいので、この本も楽しかったです。

怪獣とは…を真剣に考察されています。形態、出自、スケール問題…理科でも生物は通ってきてないし、文系脳なのでついていけないところもありました。

それでも、怪獣への愛は伝わってきましたし、映画もとてもお好きなんだろうなと思いました。ここに出てくる映画、怪獣映画もそうでないものも、片っ端から観たくなります。