感情タグBEST3

Posted by ブクログ

25社あり、全てが学ぶこと多い。論外な放漫経営もあるが、中には真摯に経営改善に取り組んだものの、やむなく倒産した事例もある。

ポラロイド、MGローバー、ブロックバスター、コダック、トイザラス、スカイマーク、千代田生命、リーマンなどは、少なくとも危機を感じていて、対策も進めていただろうに、逆に倒産したのはなぜか?リスク管理不在か?と思うし、当時、自分が経営陣にいたら、果たして今から振り返れば正しい経営ができただろうか?と思います。

逆に林原、コンチネンタル、タカタ、シアーズなどは、そりゃ倒産するだろう、と思います。

失敗から学ぶことは多い。集団浅慮、不正、希望的観測、最後の一藁、分析体質の行き過ぎ、過度な分権化、イノベーションのジレンマ、シングルループラーニング、規律の不在(NOVA)、などがキーワード。

Posted by ブクログ

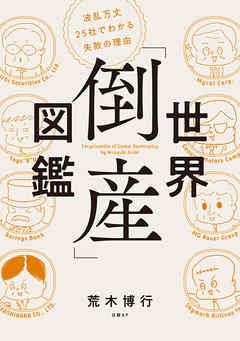

メジャーな企業の倒産のうち、典型的な事例を取り上げた本。

各企業の内部資料にはあえて触れず、企業の外側から見た資料だけをもとに書かれた本ですが、かなり本質をついているように見えます。

最初からうまくいかない企業はさておき、一旦は成功を収めた企業が倒産するケースは、何だかんだ言って、過去の成功モデルにしがみついているケースが多いですね。

自分の会社を見ていても、上手くいっていない部分は、そういう傾向が多分にあるので、よく理解できます。

過去の成功を踏まえつつ、今、そして将来の顧客や市場を見据えて、より適切な判断に基づく、より適切な活動を心掛けよう、と改めて思いました。

Posted by ブクログ

そごう、マイカル、山一證券から

MGローバー、リーマンブラザーズ、トイザらスまで

日本企業、世界企業の倒産までの経緯を

ざっくり解説。

さらっと書かれているので入門向けかもしれません。

なぜ倒産したのか、どうするべきだったのか、

自分でも、クライアントにも当てはまる事項があり

現状を鑑みるのに役立ちました。

Posted by ブクログ

個人的にはNOVAの話が面白かった。前金ビジネスはキャッシュフローが楽になる反面、契約を取るまでが全てで、顧客満足度に興味が向きにくく堕落する。顧客の不満に対応できなかったことが、倒産への結果につながった。

どんな経営資源のある大企業でも、方向性を間違えれば倒産に陥る可能性があることを覚えておきたい。会社の体制についてマクロ的な視点を持つことは大切だと感じた。

Posted by ブクログ

「成功」は美談であり、語られやすいが故にケースとして残りやすい。しかしそれは必ずしも再現性が高いものではなく、有益な示唆は寧ろ「失敗」にあるのではないか。

本書は「倒産」というある種究極の「失敗」をした企業が、古今東西の25社紹介されている。色々なケースがあるが、中には自分の現場で実際に起きつつあるようなものもあり、中々に考えさせられた。

読みやすく、単純に読み物としても面白い。良書。

Posted by ブクログ

なぜ倒産したのか?

上辺だけの理由ではなく、本質を説明してくれる本。

1社ずつ手軽に読み進めることができる。

深い話ではないが、肝は押さえている。

Posted by ブクログ

野村克也曰く

勝ちに不思議の勝ちあり

負けに不思議の負けなし

外的要因で倒産と言われることは多々あるけど、

本書を読むと倒産したのは必然ということがよくわかる。

ただ、いうは易く、行うは難しなんだよな。

Posted by ブクログ

成功例よりも失敗例の方が学ぶことが多い。

成功したのはたまたま運が良かった可能性もある。

成功者が成功した秘訣と同じことをやっても上手くいくかはわからない。

後付けで成功の秘訣と成功者が思っていることもある。

一方、失敗話を知っていれば、そういえばこの状態・・・倒産したあの会社のあの状態と似ているなど立ち止まって考えるきっかけとなる。そういう意味でこの本は有益となりそうな気がした。

企業の倒産話だが、個人に当てはめて考えるとどうか

という視点で書かれているのも興味深い。

自分の業界もcovid-19の影響で先が見通しづらい状況だが、倒産した企業ができなかったこと・やって失敗したことを自分たちの業界・会社に当てはめ考えることで、今やるべきこと、やるべきでないことのヒントが得られた。

Posted by ブクログ

好物の内容の本。

日本と世界の倒産した企業25社の、立ち上げから最盛期、衰退期を深入りせずにエッセンスとしてまとめ、その共通点を見出だし考察を加えている本。

一見このような本は簡単に見えるけど、膨大な資料を読んだ上でのエッセンス抽出が必要であり、それを、ここまで平易に書き上げるのは大変だったと思う。

企業の盛衰を学びたい初心者には、最適な本と言えよう。

Posted by ブクログ

非常に単純化して描かれているが、相当な資料を参考にして書いてある。学術的なアプローチはなく、構造化されたロジックなどはないが、タイトルの通り、倒産した会社の図鑑としてはなかなか秀逸だと感じた。これをきっかけに気になる倒産の事例にフォーカスして、自らより深く研究していくきっかけになれば良いと思う。

Posted by ブクログ

一時は一世を風靡した企業でもあっという間に倒産に至る、経営の難しさを実感できる。

この著者は、これらの企業の当時の状況に立ち戻り、ターニングポイントでどのような経営判断をしたのか、せざるを得なかったのかを振り返りつつ、結果的には誤りとなった判断や行動を生み出した人の思考や業は今の自分でも起きうることを示してくれている。

そういう意味で、後付けの批評や批判ではなく、ジブンゴト化し、失敗から学ぶきっかけを考えさせてくれる良書。

Posted by ブクログ

各社倒産に至る3つのポイントを整理

リスクをとりにいってリターンが得られなかったということなのでしょうが、じゃあどうすればいいのかということについて簡単ではあるがメッセージを送っている。後付け講釈でも知らないより知ってた方がいい。内部監査において常に念頭に置いておきたい事例だと思う。

Posted by ブクログ

好調なときこそ、失敗事例に目を向け改善しておく。

過去の成功体験に引っ張られて、戦略を変えられないこと。

組織として連携が取れているか。現場と経営陣の意識に乖離が大きすぎないかを自問すること。

新しく生まれる市場は過去の事例が通用しない。失敗

を織り込んだ上で改善しつつ進めていくことが求められる。

投資格言でもある「卵を一つのカゴに集中させてしまった」ことによる倒産もある。

著者が戦略的の意味を「考える論点の多さ」と「考える時間軸の長さ」と説明しているのは大変興味深かった。

たくさんの具体例から学ぶことができるが、その半数以上が、こんな愚かな判断しかできないのかと驚くが、その状況に追い込まれると正しい判断ができなくなるということも理解できるような気がした。

Posted by ブクログ

人や企業の失敗を後から批判するのは簡単だ。

倒産した企業であれば、社会的にも迷惑をかけているので、批判して正義になれる。

そういった思いから、大して期待せずに読み始めたが、良い意味で裏切られた。

複雑になりがちな倒産経緯をわかりやすく、そして公平に伝えてくれている。

暗くなりがちなテーマだが、かわいいイラストの効果か、どんどん読み進めることができた。

Posted by ブクログ

有名企業25社の倒産までのストーリー、倒産に至るターニングポイントが簡潔に解説される。

有名企業ということはかつては大きく繁栄した会社である。それが何故、倒産の道を進んだのか。事業が傾くターニングポイントは何だったのか。 大きな部分で共通するのは、「経営者が戦略的ではなく短絡的な行動を取ることが誘因となり事業がうまくいかなくなる」ということ。

しかし、結末を知らずその時代を取り巻く環境・状況に置かれた時、私もきっと本の内容と同じく短絡的な判断をするだろう。 今後似たような状況に陥りそうな時の参考にします。

Posted by ブクログ

戦略的とは「考える論点の多さ」×「考える時間軸の長さ」

倒産という失敗のストーリーをもとに、何が起こったのか、それはなぜ起きたのか、の考察が25社分まとめられていて、経営者の視点からのものの見方、考え方を学べる一冊だったなと思う。

後から振り返れば「明らかに間違っているのに、何でそんな選択をしたんだろう」って思うこともあるけど、その当時はそれが最善だと思っている、あるいは思ってしまう状況がある。そこでいかに最適な選択ができるか、は最初に書いた戦略的な思考ができるかどうか、なんだと思った。

Posted by ブクログ

わかりやすい説明と事例から得られる教訓が為になった。

結構記憶に残っている企業も多くて、子どもの頃はよくわかっていなかったことも知れたので参考になりました。

Posted by ブクログ

戦略的=オプションの多さ×長期的

・ヒトモノカネのどれかではなく、全てを戦略的にマネジメントする

・ワーストケースでも耐えうる基盤を築いた上で、攻める

Posted by ブクログ

文字通り、世界の倒産事例を集めた一冊。日本のみならず海外企業も含めた内容。

倒産にいたる経緯が簡潔に解説されており、コンパクトにまとまっているといえるが、一方でもっと詳しく知りたいという読者には物足りなく映るかも(であれば参考図書が明記されているのでそちらをあたるのが吉)。

このように事後的に振り返るのは簡単(あくまでもリアルタイムに経営判断することとの相対として)ですが、当事者がその場・その時々で適切な判断をすることは難しいのだろうなと思わずにはいられません。とくに”変化”は少しづつ訪れるものであり、当事者的としては気づかない程度のものである場合もあるでしょう。こうした過去の事例を知り、常に自分が置かれている状況を俯瞰的に捉えることが重要なのでしょう。

また希望的観測を極力排除することも大事ですね。これ経営のみならず日常的に我々の私生活や仕事でも結構排除”できていない”ことがあるなと、気をつけねばいかんんなと。

Posted by ブクログ

自分の知識が不足していて、理解出来なかった。

けど、知ってる企業(山一證券、スカイマーク、リーマン・ブラザーズ等)の倒産理由はとても面白かった。

自分の基礎知識の補完が先に大事でした…反省…

Posted by ブクログ

倒産の背景には大別して二つある。戦略上の問題とマネジメントの問題。25社の実例を基に倒産した本質を解説。

そごう、コダック、NOVAなどの有名どころ。あまり専門的になり過ぎず平易かつ簡潔に解説され、読み易い。

Posted by ブクログ

企業経営者を英雄視する本より、余程参考になります。

大きな変化ぎ訪れた時、というのは結局、あとにならないとわからないんですよね。

10年後に振り返った時、「あの時の判断は間違ってなかった!」というような仕事をしたいと思います。