感情タグBEST3

Posted by ブクログ

人間は、社会の成熟の中で作られた概念を通して世界を見ている。アートシンキングには、ありのままの身体感覚で接することが必要。

AIは言葉の意味がわからない「シンボルグラウンディング問題」がある。身体性がないと言葉と現実の物事を結び付けれない。身体性がフレーム問題も解決しうる。

アートに触れて感動した時、アーティストが見た世界を追体験している。

人間は、自分の認知の範囲内で世界を理解する。アートは認知が完全でない、「わかる」部分と「わからない」部分を整理して、「すべてがわかったわけではない」と考えて、「わからない部分には、自分の知らない、なにがあるのか?」と思わせてくれるため役に立つ。

デザイナーは自分の外部にある課題と向き合う、アーティストは内側にある課題と向き合う。

アートは過去のフレームを破壊したうえで、新たなフレームを作り出し、時代やパラダイムを進めていく作業と言える。

新たなフレームを作り上げる時にマーケティングは役に立たない。なぜならアートは市場ではなく常に自分の中にあるものだから。

スティーブ・ジョブズ「顧客が今後、何を望むか、顧客より先につかむのが仕事」

日本美術の根幹に流れているのは「継承の歴史」継承の文化感がイノベーションを妨げているのかもしれない。

アートの本質的な価値とは、見る人の感情や精神を揺さぶり、生きている意味を肯定するものであり、もしかすると宗教に近いものかもしれない。

「いい作品には幾重にも意味を読み込める多重性がある」

Posted by ブクログ

デザイン思考とアート思考は異なる

デザイン思考は、自分がどうしたいかではなく、顧客のベネフィットのためにはどうすれば良いかをロジカルに考えるもの

アート思考は、「何が問題なのか」という問いから始める

自然界には線も丸も遠近法もない。人間が世界を視覚認識で、捉えるために生み出した方法にすぎない。

問いを見つけるセンスは、まずは自分の曇った眼を取り除くこと。

視覚機関は教育されやすく、文化的な影響を受けやすい

現代アートの鑑賞の基本は、感じるとともに考えろ

「今を最優先して時代をテーマにしていること」

「目の前のモノとそれが指し示す意味内容には、ある距離、あるいは断絶があり、そこに様々な意味が流れ込んでいるということ」

インパクト

コンセプト

レイヤー

アンディウォーホル

「人が美術品として買うなら、それは美術品だ」

デュシャンは既存の芸を否定し、ウォーホルはその境界を破壊した

Posted by ブクログ

問題を解決するのがデザイン思考で、問題や課題を抽出し問うことがアート思考である。

第1章からスッキリと腹落ちする。

そしてアートと科学の関連性についても、非常によくわかる。

現代アートについては、自分もみていてよくわからない作品は多いが、自分の頭からは絶対出てこないだろう作品に出会うと、その分からないことが面白いと感じる。

美しい作品を愛でる美術ではなく、コンセプトなどを読む、理解することがアートなんだろう。

アートは読み物ということだ。

わからないを否定するのではなく、わからないを楽しむ。

これがアートを楽しむコツ。

Posted by ブクログ

▼アートとは

■世界的に見れば7.5兆円もの規模がある美術市場(2018年)

■アートとは0→1を作り出す創造的活動であり、ビジョンと情熱が必要

■アーティスト=問いを発する人

◉アートをアントレプレナーと読み替えても同じ

Posted by ブクログ

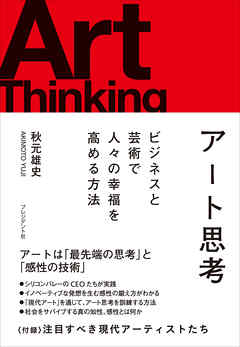

■読む前の準備

・デザイン思考がビジネスシーンに通ずる普遍的考え方であるという理解でいたが、正直、アートとデザインの明確な違いが分からなかったことから、アート思考に特化した本書を読みたいと思った。

・美術・芸術がビジネスパーソンに好まれていることから、これまで理解の無かったその教養に馴染む示唆としたかったため。

■読んだ後の理想の姿

・ビジネスシーンにおいて、何が物事の本質で何が課題なのかを見極められるようになりたい。

・また、この読書をきっかけに美術館やアート教室に通ったりし、さらにアートに関するスキルや教養を向上させていきたい。

■エッセンス

・デザイン思考は、顧客側のニーズに寄り添い、顧客側が抱く課題深掘りし、解決する、課題解決型の思考。

・アート思考は、主体から外界に対して“問いかけ”を発見する、いわゆる問題提起型の思考。

・課題発見⇨課題解決という一連のプロセスの前車にアート思考が該当することから、両者は切り離せない。

・アーティストは通状の人よりも早く世の中への問いかけに気づくことから、しばし世の中が同じ問いかけに気付くまでにはタイムラグがある。(ゴッホやピカソの価値が後から称賛されるかのように)

・つまり、現代美術には、これからの未来で人々が感じる問いかけや課題が、アーティストによって示されている。

・顧客が望むものを提供しろという人もいるが、顧客が“今後”何を望むようになるのか、それを顧客より早く掴むこと。

・禅は大きな思想と日常のギャップを埋め、両立を目指して日々の修行=聖気圧を送る実践の宗教。

■行動アクション

・イノベーションが起きるのは問いかけ・問題提起から始めること。つまり誰も気づいていない世の中の違和感に、いかに早く気づき、課題解決まで持っていけるか。

・まずは美術館に行ったりしてアートに触れ、作品の中にどう問いかけがされているかを見つける訓練をする。

・アーティストで問いかけている人を見つける。歌とかもそうじゃないか?実はすでに問いかけられまくっているが、何を言っているか理解できない人もいる。

・世の中で今後何が望まれるようになるかを考えること。「それ欲しかったんだよね!でも言葉に表せなかったというものを探す」

・禅の教室に行ってみる。体験してみる。

■読み終えて変わったこと

Posted by ブクログ

最近、商売で「アート思考」を売り出している人も多いので、気を付けたいと感じていた。

そんなときに、この本に出会った。

アート思考を学ぶなら、この本です。

アートはアート、ビジネスはビジネス。

違いを認め、通じるところは何か?

Posted by ブクログ

現代は、論理的に考え、正しい答えを出すことが、良いとされている。

しかし、正しさは問いによって変わる。

デザイン思考が最適解を得るための課題解決の思考であるのに対し、アート思考はそもそも何が課題なのかという問題を作り出し、「なにが問題なのか」といった問いかあ始める。

既存の規則や常識にとらわれていると、ゼロベースで問いを考え出すことは難しい。アートはいったんゼロベースにして、物事や社会を捉えなおす。

その思考法は、私たちが生きる上での新たな価値感や新たな幸福感を与えてくれるだろう。

Posted by ブクログ

芸術を何か得体の知れない降ってきたイマジネーションと捉えていたため、理解不能で興味を持てず過ごしてきた私にとって、

芸術を歴史として知り、知識として得るものという観点は目から鱗で、新鮮で。

何より『それなら興味が湧いた!』と現代アートを鑑賞してみたいという気持ちにさせた本。

水野学著 『センスは知識からはじまる』と合わせて読めば、美術の授業ももう少し興味を持って取り組めていただろうし、

アートがわかる、歴史を知ってるという、博識になれた気分でちょっと背伸びして違った自分になっていたかもしれない。

Posted by ブクログ

アートとビジネスというテーマだけでなく、「現代アート」って何?や、どうやって作品を介しアーティストとコミュニケートするかというようなことをサクサク(いい意味で)ライトに説明されているのが入門書として良い。

一点、私はアートに関心がある方ですが、端々の「アート、わかったほうがいいスよ?」なやや上から目線な書きぶりだけ気になった。(日本の文化/美術教育・政策に疑問を呈したいというのは共感しますが)

最も感銘を受けたのは第3章で、茂木先生の事象の読み取り方は「文脈」と「感動」であり、ストーリー(文脈)だけではわかったことにはならず、経験に昇華するには「感動」が必要であるという話を読んでいて、私が好きなアイドルのコンサートが論理的で「わかる」と感じる理由は、セットリストの整合、ブロッキング、視線の流れetc.といった数え切れない程の「文脈」と、演者のパッションであったり、動きや表情の美しさといった「感動」をきちんと受け取ることが出来ていたからだなと非常に腑に落ちた。

(また、第5章で「いい作品とは、いくつもの解釈ができる作品のことだ」とのウォルター・デ・マリアの言葉が引用されているところも。)

それから、第2章、現代アートは常々「わからない」で片付けがちですが、「どこまでわかって」「何がわからないか」を整理することが謙虚な向き合い方に繋がるのではないかというのは目から鱗で、「この人の言ってることよくわかんないけど何となく好き」みたいな、自分の中で批評的に評価する習慣というか、他者に関心を持つきっかけにもなり得るなというようなことを考えました。

あとは余談ですが、Venice Biennaleのことが度々出てきて、私はあの街の冷凍保存されたような、というか、テーマパークのような居心地の悪さがあまり好きではなく、第4章で出てくる西洋美術史は「革命」対する日本美術史は「継承」と表現されていたのが、都市や街においては真逆っぽいのが面白いなと思いました。

Posted by ブクログ

13歳からのアート思考を読んで、アート思考をもっと勉強しようと思い、手に取る。

こちらはどちらかというとビジネスパーソン向け。

アート思考を実際のビジネスに活かす方法が実際のアート作品を解説しながら、述べられており、分かりやすかった。

Posted by ブクログ

冒頭に

「どんな角度から考えても『アートとビジネスはまったく異なる』。これが正直な感想です。」

とある。えっ、と思わされるだろう。しかし本書は

「アートは、直接、ビジネスのヒントになるかどうかはわかりません、はなはだ心もとないというところではあるのですが、今の社会を考えるにあたって、これまでの視点では得られなかった考え方やものの見方を得るきっかけになるのではないかと思います。ビジネスもアートも人の暮らしの上にある以上、どこかで共有すべきものがあるでしょう。」

と結ばれている。

この間にあるもの探しながら読んでいくと、いろいろと見えてくるものがあるだろう。

それは簡単ではない。わかりやすくもない。僕も十分に理解できたとは言えない。

しかし、簡単にわかった気になれるものは既知のものであり、そこかれは新しい考え方や視点は生まれない。

腰を据えて読むべき本。速読向きじゃない。

Posted by ブクログ

感性思考を読んだことからアート思考に興味を持ちこの本を購入。

アートの捉え方が主で、そこからビジネスへはこのように応用できるのでは?という道標があるように感じた。

アートの考え方を取り入れて世の中を見ていくことで、新たな価値観が生まれるということにも気づかせてもらえたので、これからは美術についても勉強しようと感じた。

Posted by ブクログ

・何かを考える上で、判断する上での新しい視点を得ることができたと思う。(特にビジネスにおいて)

・大きなキーワードは「そもそも何が問題なのか」、「ゼロベースで考える」

・起業や新たな取り組みを始める際に、特に参考にしたい。(もちろん既存の取り組みや、何かを判断するときにも大いに参考になる)

・ビジネスにおいては、「改善」ではなく、既存のものとは全く違う発想で、ゼロベースで考えることが、非連続的な成長を生み出すと感じた。

・現代アートを構成する3要素「インパクト:他と違ったオリジナリティ」、「コンセプト:どんな考えによって作品が生み出されているか」、「レイヤー:いくつもの解釈が可能ということ。」これはビジネスを作るときにも大事にしたい。

(2020/5/26)

Posted by ブクログ

アート、特に現代アートについての解説をベースにどう向き合うと良いのかが書かれていた。

その上で、ビジネスとの関わりと共通性、つまりゼロベース思考だったりものの見方を変えてみるという点が浮かび上がっている。

Posted by ブクログ

面白かった。

アートとビジネスは決定的に違う、しかし、深いところで響き合っている。

というのが、相反しているようで、でもいい得ていると思う。

デザイン思考やデザイナーと、アート思考やアーティストの違いで、アートは『問いかけ』を生み出すものだというのも分かりやすい。

現代アートは何度見てもわからない。

けど、分かろうと考えることが大事なのだと納得できた。

Posted by ブクログ

アート側の著者が書いたアートとビジネスの本。

アートそのものとは何か。それに対してビジネスとはどういう立ち位置のものか。なんかを考えるのにピッタリ。

Posted by ブクログ

第1章 すべては遠いから始まる

p62 現代アートは現在の人間像について多角的に考えて未来に向けてさらなる可能性を持つ新たな人間像を求め人間の概念を拡大することに挑戦する試みである

第2章 アートとビジネスの交差点

p86 言葉以外の感覚も総動員して理解を深めていく事はどんなに便利な世の中になっても必要なこと。言葉と感覚からなる美術が現代アート

第3章 イノベーションを実現する発想法

p144 アートは大量生産のプロダクトではなく誰もが必要とするものでもない。指向性が強く人を選ぶものである。

第4章 アートと資本主義

p153 作品に込められた作者の思いや哲学が人々から「価値がある」、つまり芸術として認められれば、その希少性ゆえに交換価値がぐっと高くなり、お金と同じように使用価値と交換価値の乖離が起こってきます。

第5章 現代アート鑑賞法

p218 視覚的にある強いものが存在し、その中に思考的な要素が重層的に入っていることが大事。「インパクト」「コンセプト」「レイヤー」

付録 注目すべき現代アーティストたち

Posted by ブクログ

デザイン思考とアート思考の違いについて理解したいモチベーションで購入

特にアート、展示がどのようにビジネスに直結しているか、アートを展示する、制作する側になった場合に、どういう意味づけをするかを考えるための1つの材料になり得るか、という疑問解消も、購入のモチベーション。

読後の感想としては、結論アートとは問いかけであり、解があるモノではなく、読者の美術レベルの知識背景などに応じて、その作品への理解度が変わる、状況や歴史によって変わることが改めて理解でき、解を求める姿勢そのものが違うかもしれない、という感想。

本書以外にも言及されているように、デュシャンの便器のアート作品から現代アートが始まったとされており、自分の感性や価値観、常識を疑うことを忘れないためにも、適宜アート作品とは触れ合う必要があるとも再認識できた。

同時に多くのアーティストの事例を載せてくれており、自分のアートへの興味や、触れたいアーティストに出会える可能性があるのも、本書の良いポイントと言える。

構成は以下の通り。

第1章 すべては「問い」から始まる

第2章 アートとビジネスの交差点

第3章 イノベーションを実現する発想法

第4章 アートと資本主義

第5章 現代アート鑑賞法

Posted by ブクログ

3章くらいまでは、共感の嵐。

今まで芸術に対してぼんやり考えてたことと似てる部分が多かったし、

読んでるだけでいろんなアイデアが湧いてきて、脇にメモ帳置きながら読んだ。

後半の5章?くらいからは、現代アートについてで、著者も現代アートってなんだこれってなる人多いと思うって書いてあった、

けど読んでもまだわかんない、、ってなりました。

Posted by ブクログ

デザイン思考とアート思考の違いがよくわかる内容だった。今まで現代アートがまったくわからなかったし、わからないから興味もなかったけれど、現代アートの見方(考え方)が知れてよかったし、知ってからは気になっている。

Posted by ブクログ

アートとビジネスは違うが、アートの思考法をビジネスにも取り入れていくために、アートとは何か、ビジネスにも効くアートの鑑賞法、注目のアーティストが紹介されている。アーティストについては大変豊富に掲載されていて、アート鑑賞のきっかけにもなる。

Posted by ブクログ

2020.03.05 キュレーターによるアートのお話。少し、ビジネスのお話が語られているがそれほど具体的な話があるわけでは無い。ハウツーでも無い。感じることが大切な本だと思う。

Posted by ブクログ

【重要ポイント】

アート思考ー問いを創造させるための思考法、0→1

デザイン思考ー発展させるための思考法、1→10

アートに対するキーワード

西洋は「革新」、日本は「継承」

→この違いがそのまま文化の違いに、結果としてGAFAのような企業群がでてこない。高度経済成長期は日本人特有の勤勉さが発展につながったが、これからはどうか。

現代アートは自ら考えることに鑑賞の意義がある

【感想】

日本の良い点と今後の課題を学べる。その上で日本人は海外でもっと学ぶべきと感じた。また何かを自分のものにするためには"行動"が大事!ということも学べた。

Posted by ブクログ

常識を疑う

ゼロベースで考えるなど 今まで聞いたことのある考え方ではあるが、

芸術の観点から記載されていて説得力が増した。

また、現代アートの動向が具体的な人物や時代の背景とともに書かれており、

芸術に無頓着な人でも読める。

ただし、実際の絵画などの写真がほとんどないので、

ネットで画像を調べながら読むとさらにわかりやすい。

Posted by ブクログ

アートとビジネスの架橋という視点で書かれた一冊。

ビジネスの分野にアート的発想を導入するというアイデアは面白いが、他方でいろいろなトピックスが語られ、総花的になっているため、この本全体として何が言いたいのか、著者として何を最も伝えたいのかが不明瞭になっている点は残念だ。

破壊と創造を繰り返し、強烈なメッセージを提示するアートの手法は、閉塞的な状況に陥ったビジネスの現場には新たな活路を提示することもあるだろう。そしてこうした閉塞状態の打破は、同様な状況に置かれた現代の打破の一方法にもなるのだろう。

著者は、本書の中で「社会の無風化」ということを述べているが、無風化した社会の中でアートがどのように動きうるか、さらにボードリヤールではないが大量消費社会の中でアートさえも消費される対象として例外ではない状況の中で、アートはどのように抗っているのか(あるいは、いないのか)など、この本を端緒として広がる興味は尽きない。

Posted by ブクログ

アート思考って結局、何だ?

常識にとらわれずに考えること?(それだけ?)

どのようにビジネスに活かしていくのだ?

この辺りの疑問が自分の理解不足もあってか、

完全には晴れていかなかった。

本の内容も、途中からアートの概要の説明になっている気がする。

「あれれ」って感じ。

(ただし、それはそれで面白い。)

しかし、本の中で一番残念なのは、

色々な興味深いアーティストや作品が紹介されているのですが、

その写真などが本の中に全くないこと。

おそらく著作権などの問題があるのでしょうが、

毎回、グーグルイメージなどを使って検索するのも、

読みにくくて仕方がないですね。

(ただし、作品を見ながら、絶対に本を読んだ方がいいです。)

ちょっと「読み進める」という観点からは、不満が残る本ではありますが、

普段、アートに接したことのないような私のような人間(と大多数の方々)にとっては、

知的好奇心が刺激され、とても有意義な本だと思います。